《荒原》中的文學經典

T·S·艾略特(T S Eliot)的《荒原》(The Waste Land)[1]中,多處提及其他文學作品,其中最重要的,莫過於莎士比亞(William Shakespeare)、但丁(Dante)、詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)和威廉·布萊克(William Blake)的作品。本文中,謝默斯·佩里(Seamus Perry)將帶您探尋這些作品。

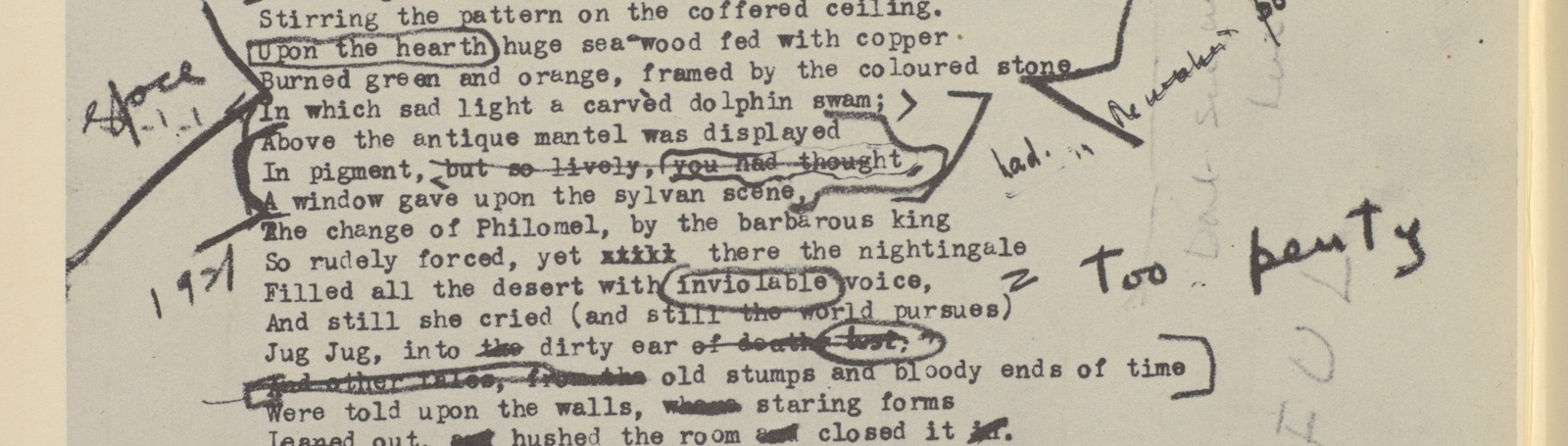

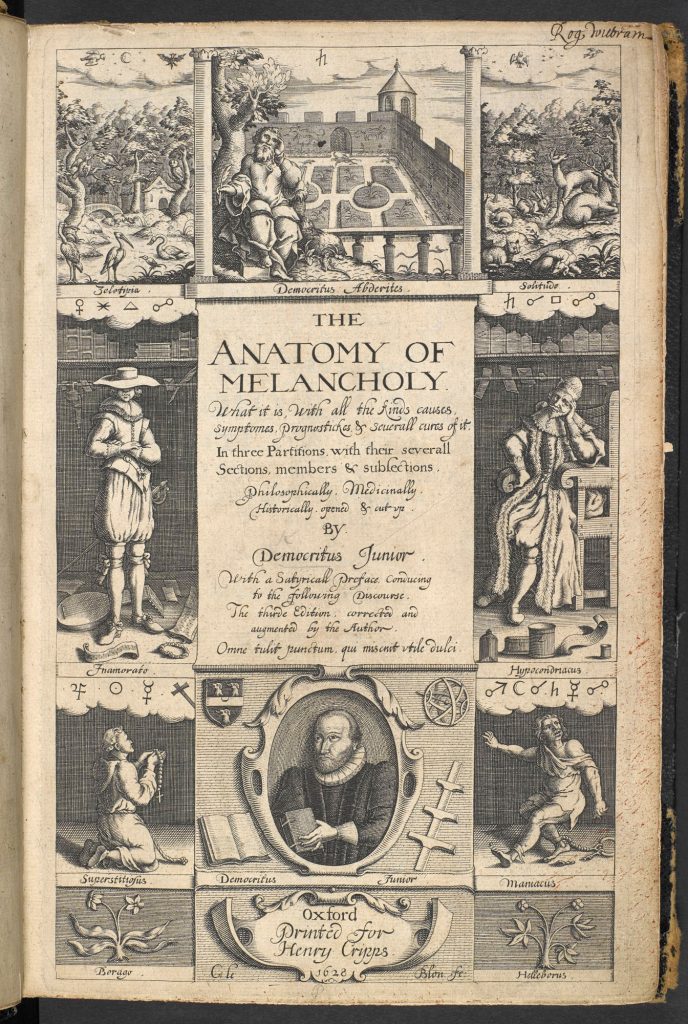

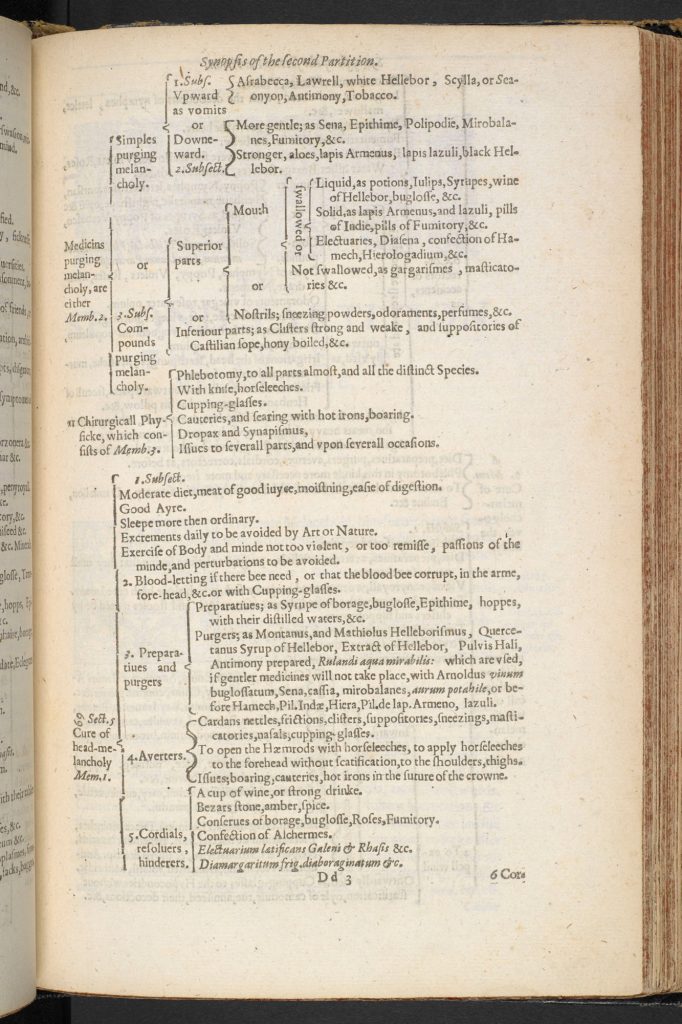

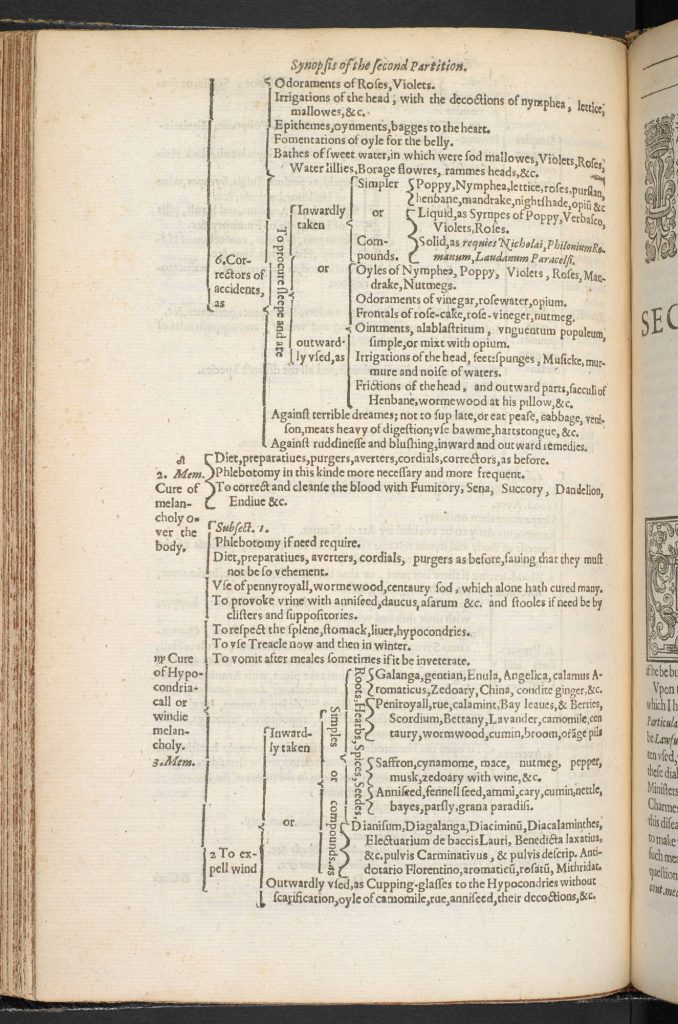

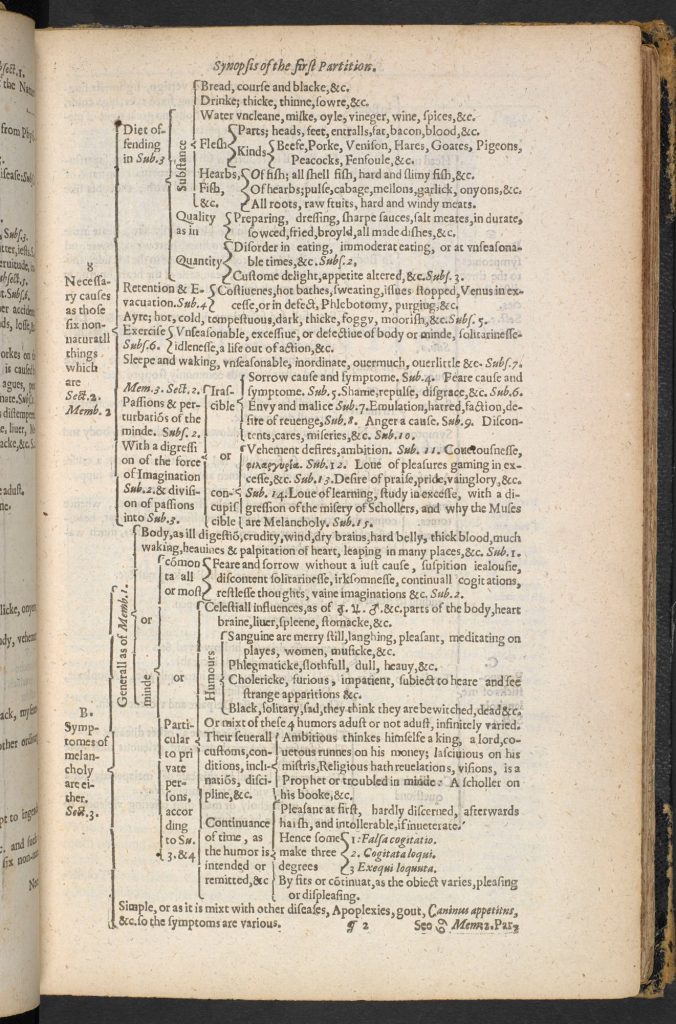

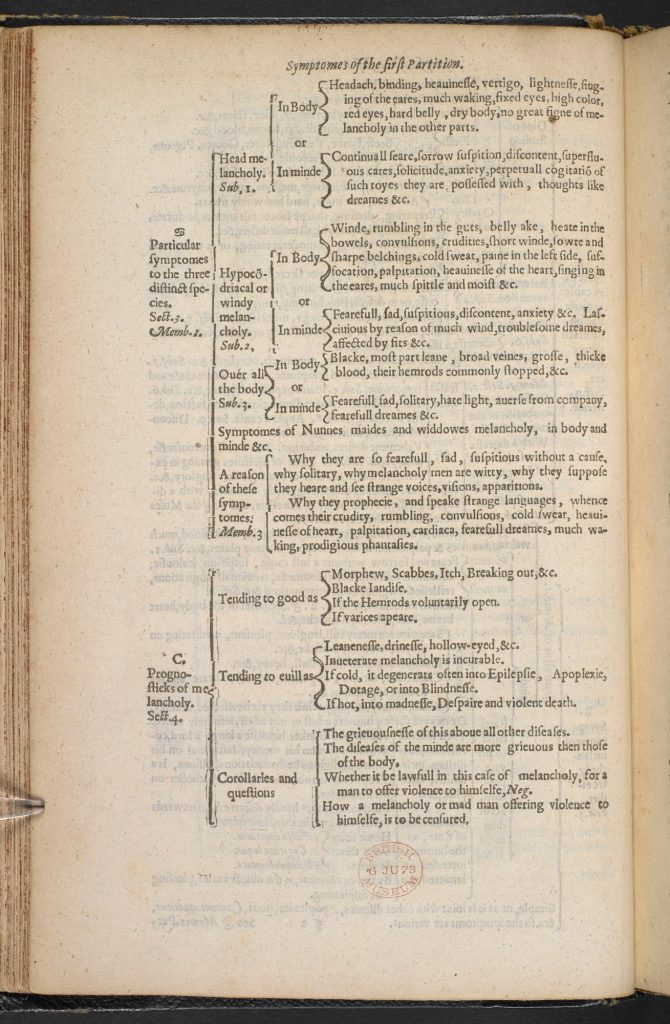

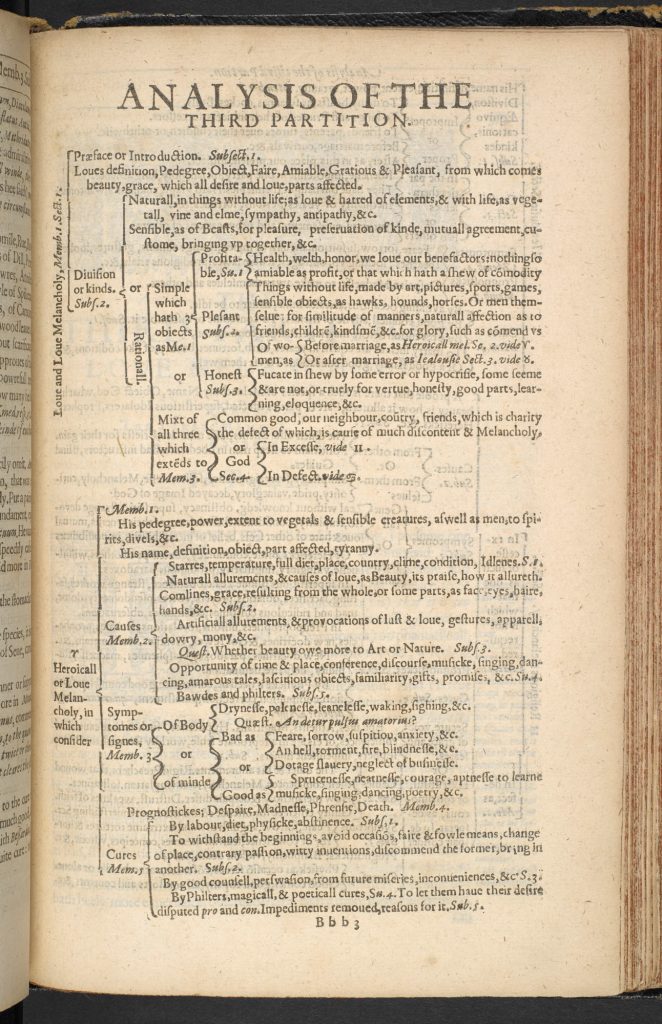

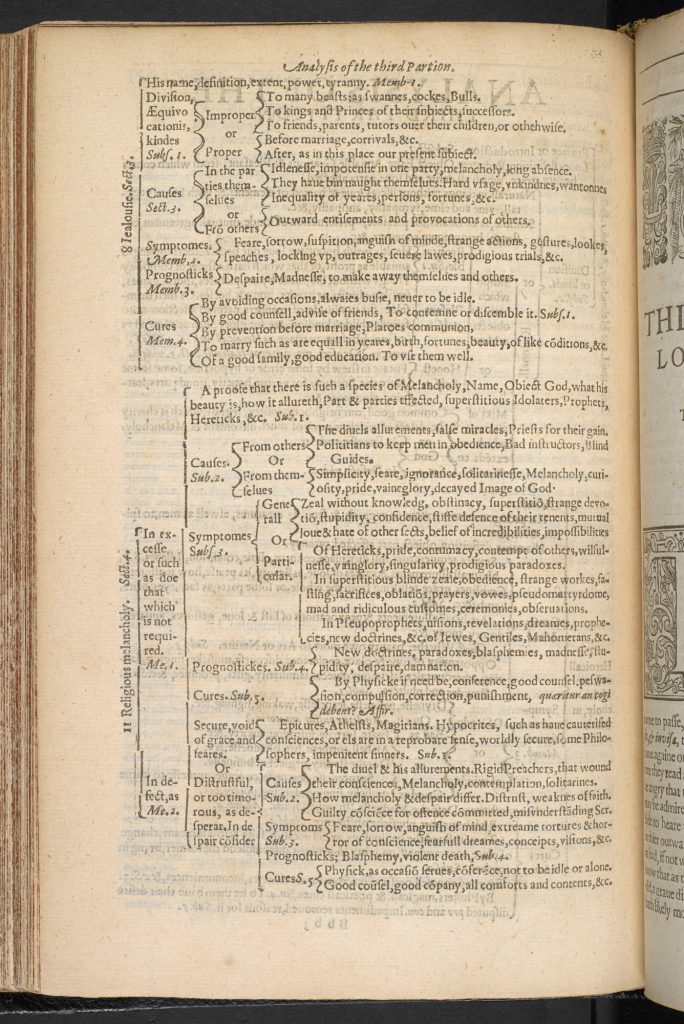

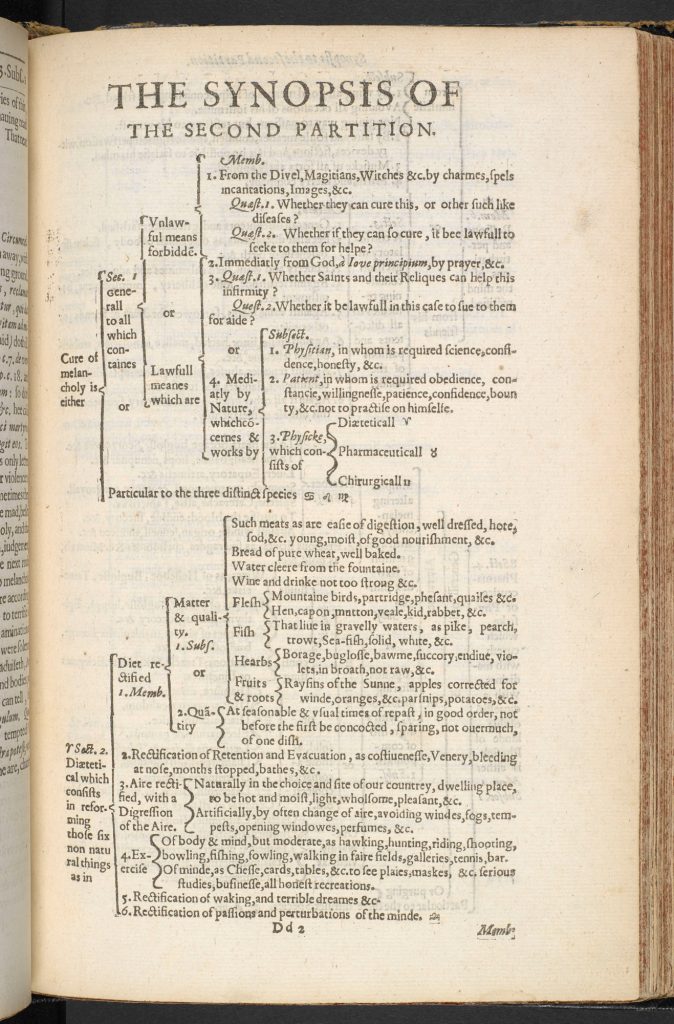

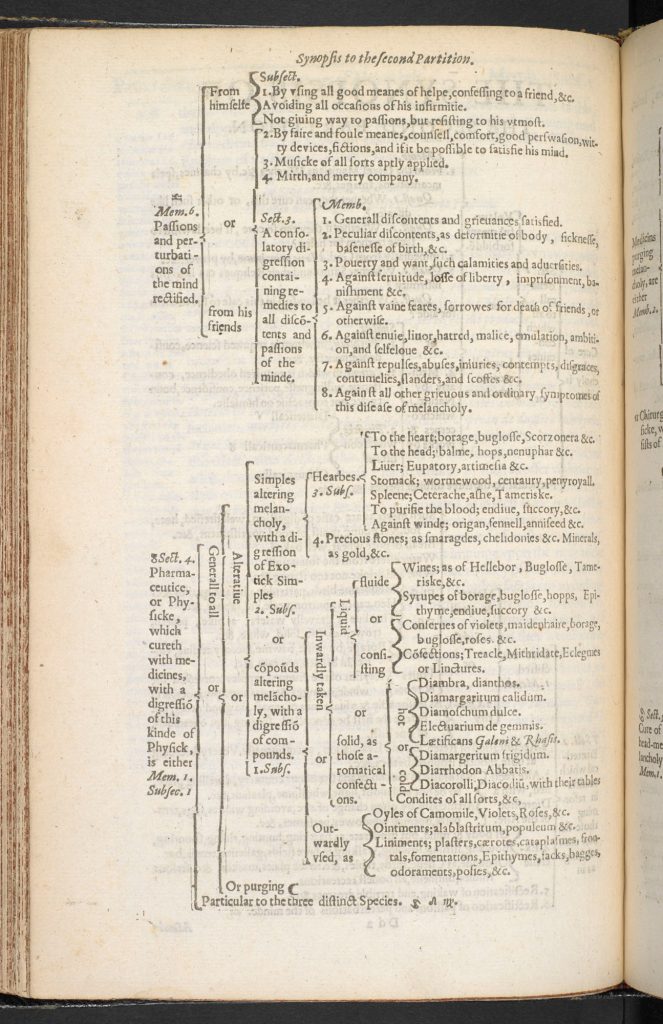

艾略特的一位朋友康拉德·艾肯(Conrad Aiken)為《荒原》作了一篇評論,題為《解剖憂鬱》(‘An Anatomy of Melancholy’)。艾略特聽聞,便心生不悅,他告訴艾肯:「這首詩一點兒也不憂鬱!」而艾肯則自辯道:「我化用的可是伯頓(Robert Burton)的《憂鬱的解剖》(The Anatomy of Melancholy);那裏面的引用也多的是呢!」當然,《荒原》和《憂鬱的解剖》相似之處甚少。《憂鬱的解剖》可謂是十七世紀的百科全書,內容包羅萬象。但艾肯的化用又恰如其份,能讓讀者注意到《荒原》最驚人的創新之處,即詩作與其他文學作品密不可分、錯縱複雜的聯繫:有時是引用,有時是故意誤引,有時還向它們「致敬」。文本不論類型,都與其他文本共存,但《荒原》卻讓這種「共存」上升到了前所未有的高度,使得人們解讀、評價《荒原》時,難免要想到其他詩人的作品。

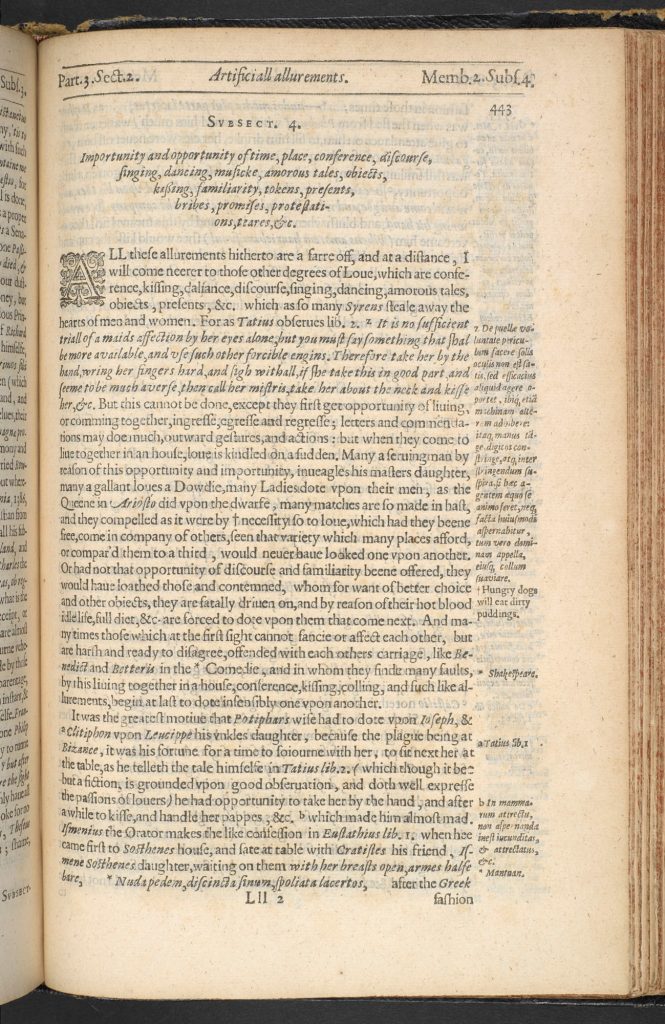

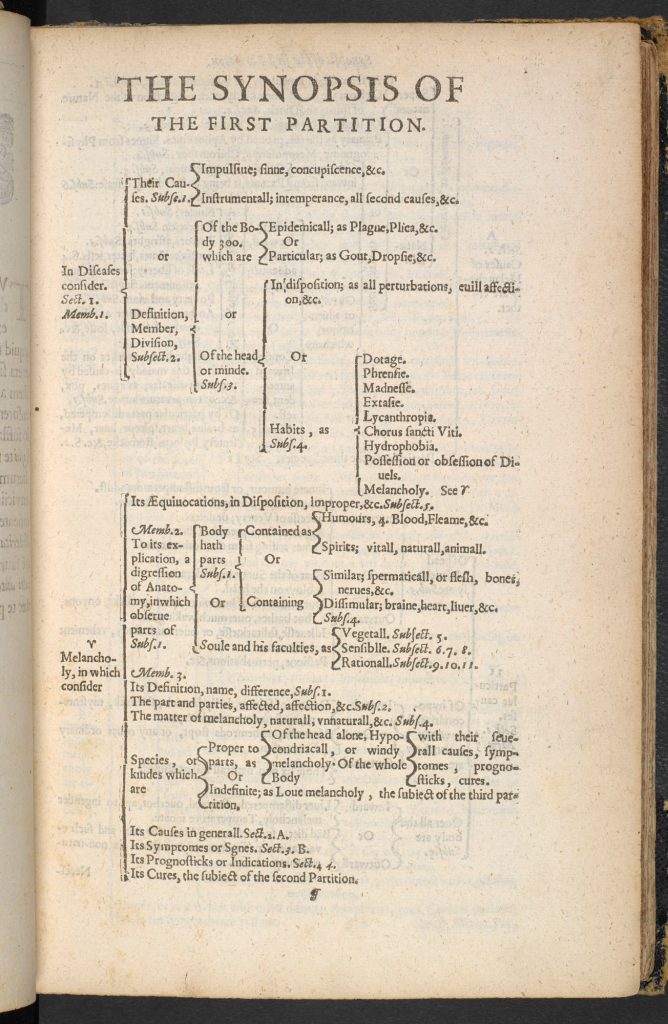

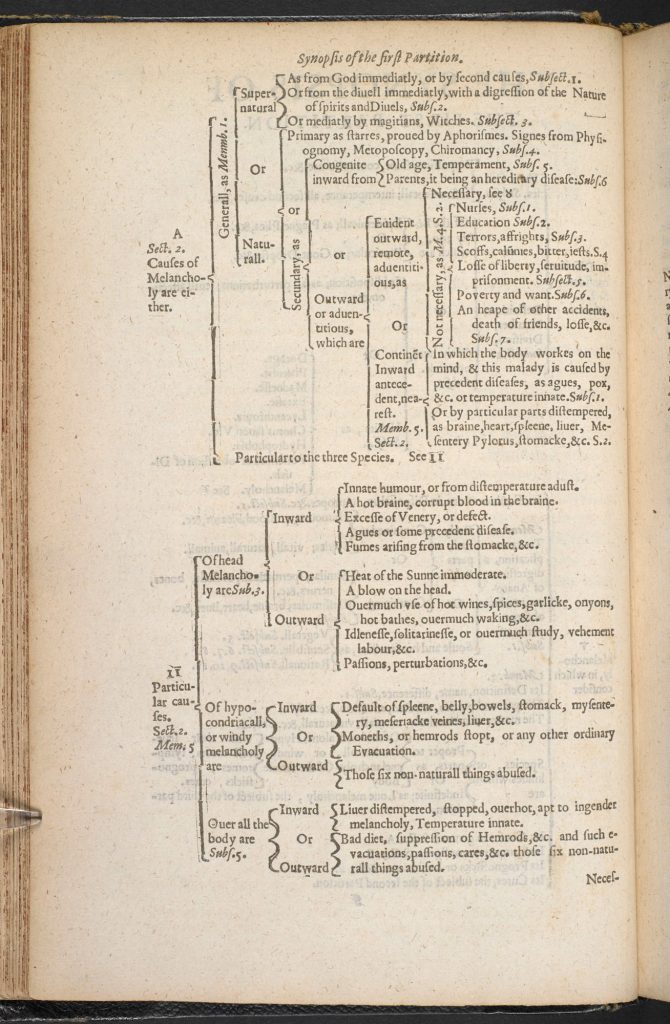

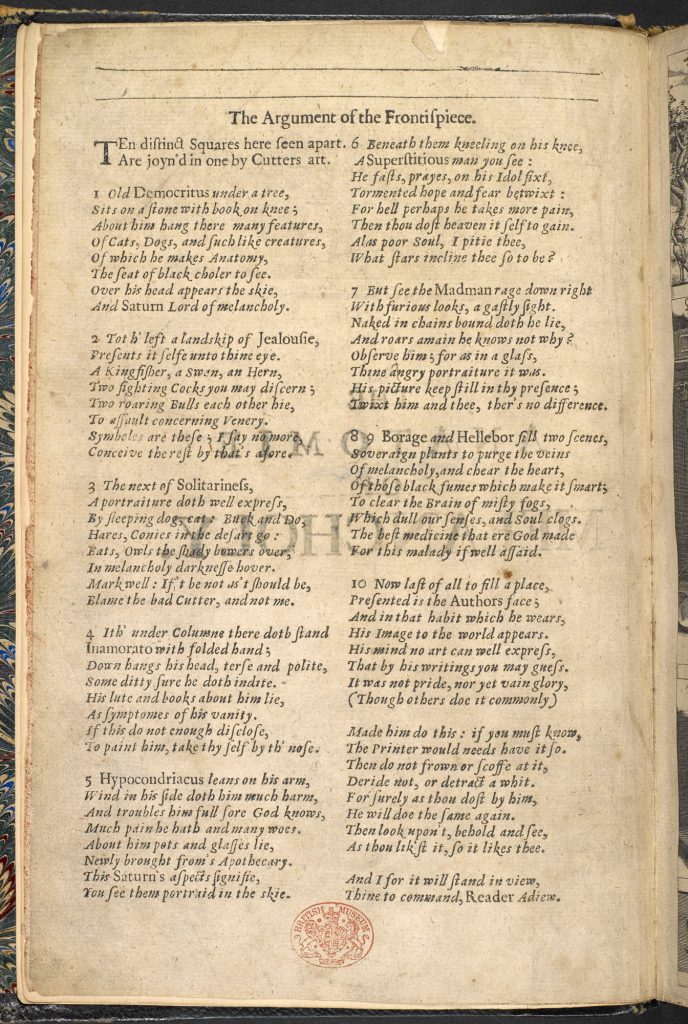

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

艾略特的《荒原》中,大量引用了《憂鬱的解剖》中的文字;該書由羅伯特·伯頓著於十七世紀。

《荒原》中涉及的其他作家和作品,多達十數,許多由艾略特在註解中點出,另有一些由後人發現。詩中也迴響著許多非文學內容:有時響起的是瓦格納式的歌劇、拉格泰姆音樂、東方宗教經典、童謠和酒吧老闆打烊時的吆喝;有時又是大自然的陣陣聲響,比如鶇鳥、公雞的鳴叫,或是陣陣雷聲。艾略特在散文中,生動描繪了社會各階層無論高低貴賤,全都匯聚起來,形成一種「文化」整體。艾略特認為,健康的社會應當條理清晰、有機統一;然而,儘管《荒原》中刻劃的社會面貌與此截然相反,但《荒原》中所涉及的文化範圍之廣,又恰恰反映了他長期關注的焦點:各種零碎體驗迥然不同,也可和諧共處,形成一種大而均一、兼容並蓄的體驗。西方文學經典,不過是《荒原》這「大雜燴」的成分之一,但其地位卻至關重要;而縱觀全詩出現的文學大家,艾略特化用最多的,莫過於莎士比亞、但丁、喬伊斯和布萊克。

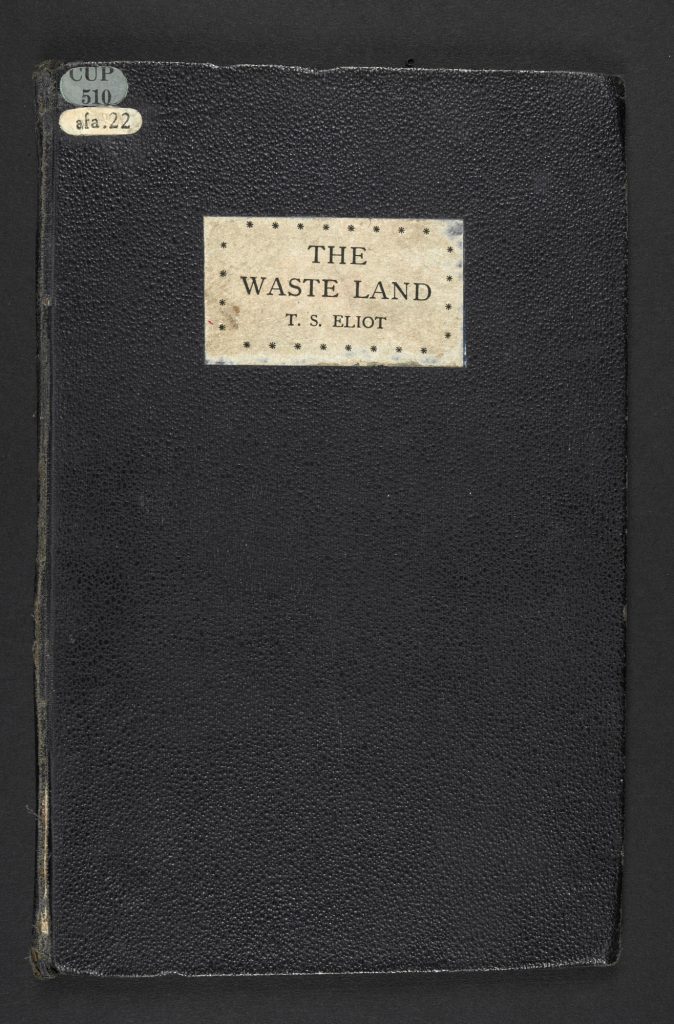

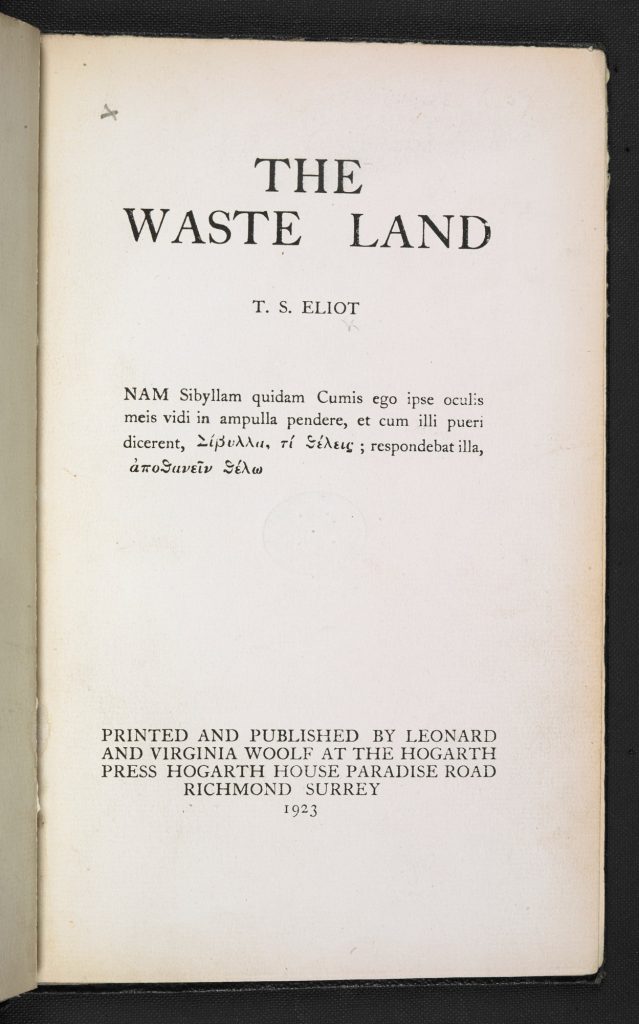

1923年由霍加斯出版社出版的《荒原》封面。該作品於1922年首版於美國。

莎士比亞

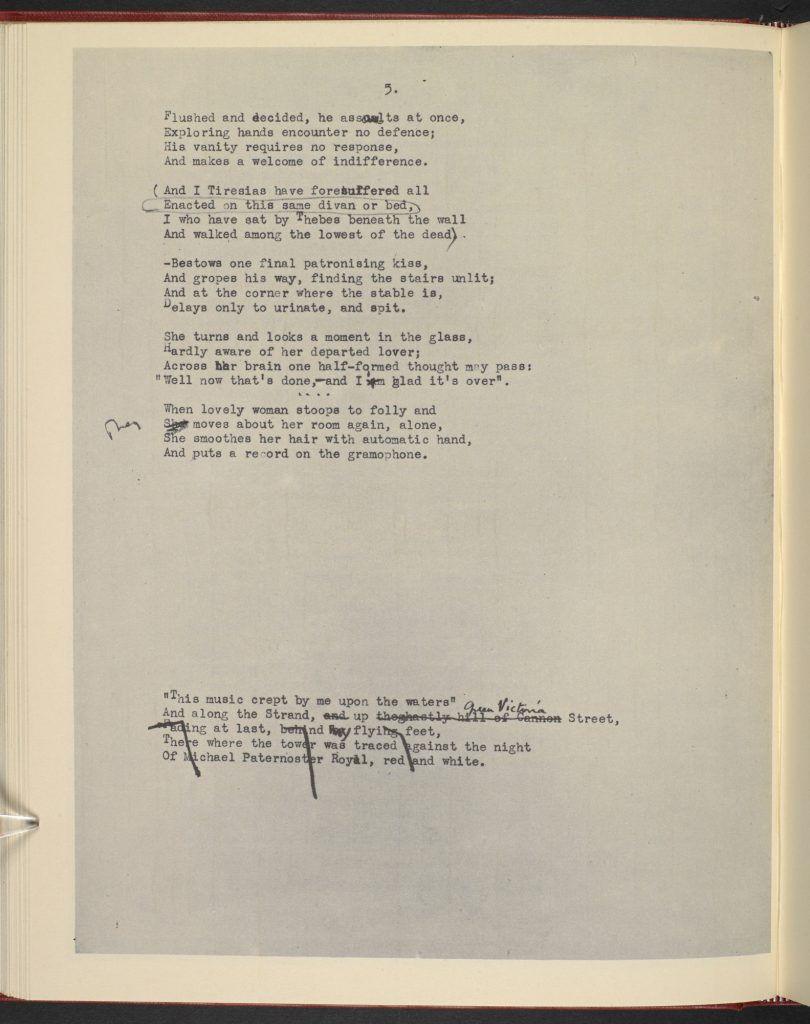

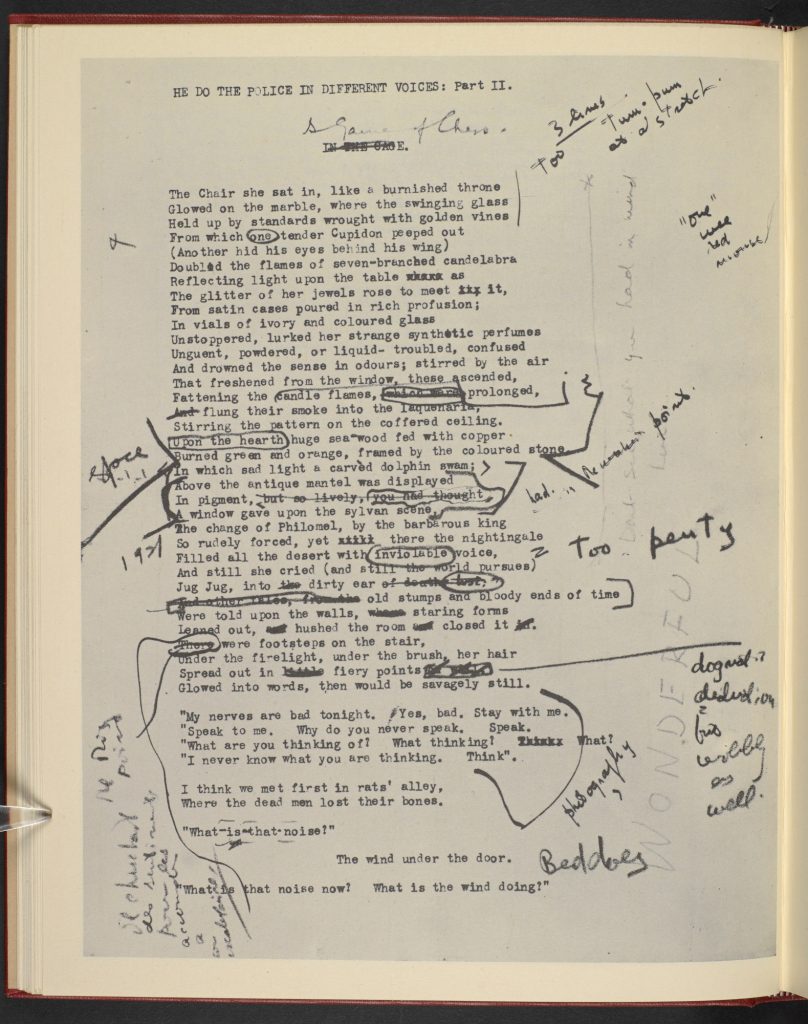

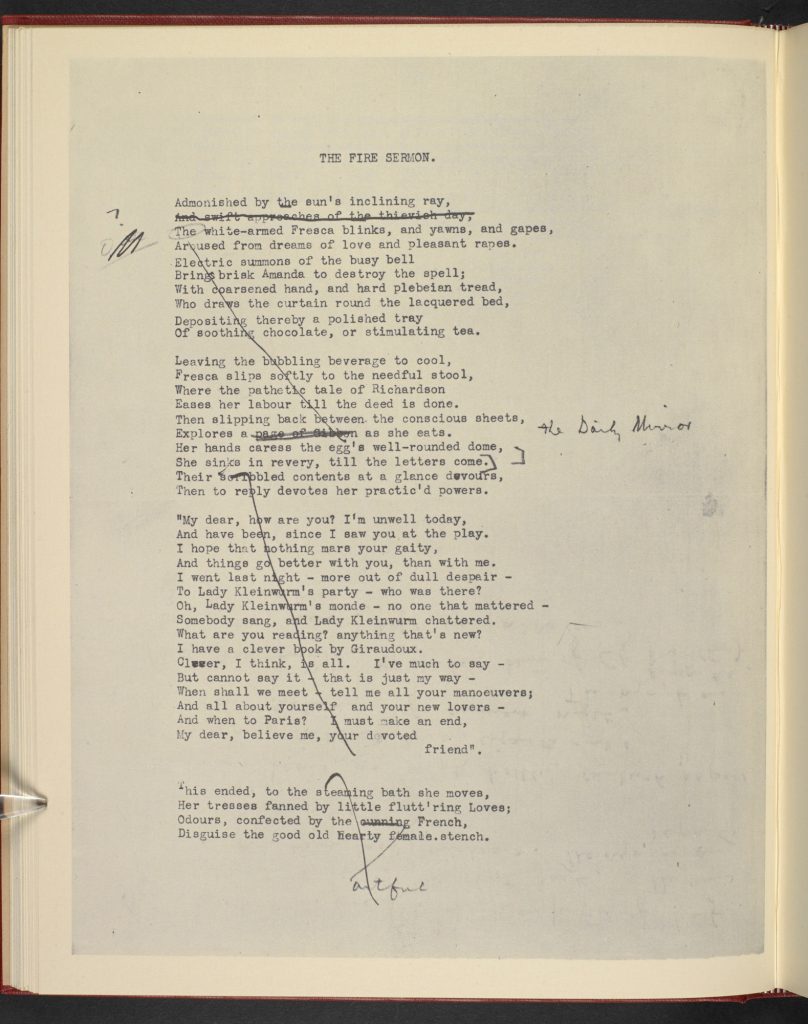

莎士比亞共有四齣戲劇現身於《荒原》中,分別是《安東尼與克莉奧佩特拉》(Antony and Cleopatra)、《哈姆萊特》(Hamlet)、《科利奧蘭納斯》(Coriolanus)和《暴風雨》(The Tempest)。《安東尼與克莉奧佩特拉》刻劃的是帝國衝突的背景下,安東尼與克里奧佩特拉二人的情慾悲劇,《荒原》化用這齣悲劇,以表現當時歐洲戰亂與個人不幸間的交織糾葛。這種平行關係最佳的體現,就是第二部份開頭的詩句:「她所坐的椅子,像發亮的寶座。」這句詩節奏搖擺不定,故意誤用了愛諾巴勃斯(Enobarbus)描述克莉奧佩特拉那華貴的彩船(而不是「椅子」)時的溢美之詞,克莉奧佩特拉的落魄形象從而躍然紙上。詩中很多地方都充斥著女性受難的描寫,假如克莉奧佩特拉這一原型代表某種程度上的自作自受,那《哈姆萊特》中,奧菲利婭發瘋、死亡這一原型,刻劃的則是受害者的形象。

明兒見,畢爾。明兒見,璐,明兒見,梅。明兒見。

再見。明兒見。明兒見。

明天見,太太們,明天見,

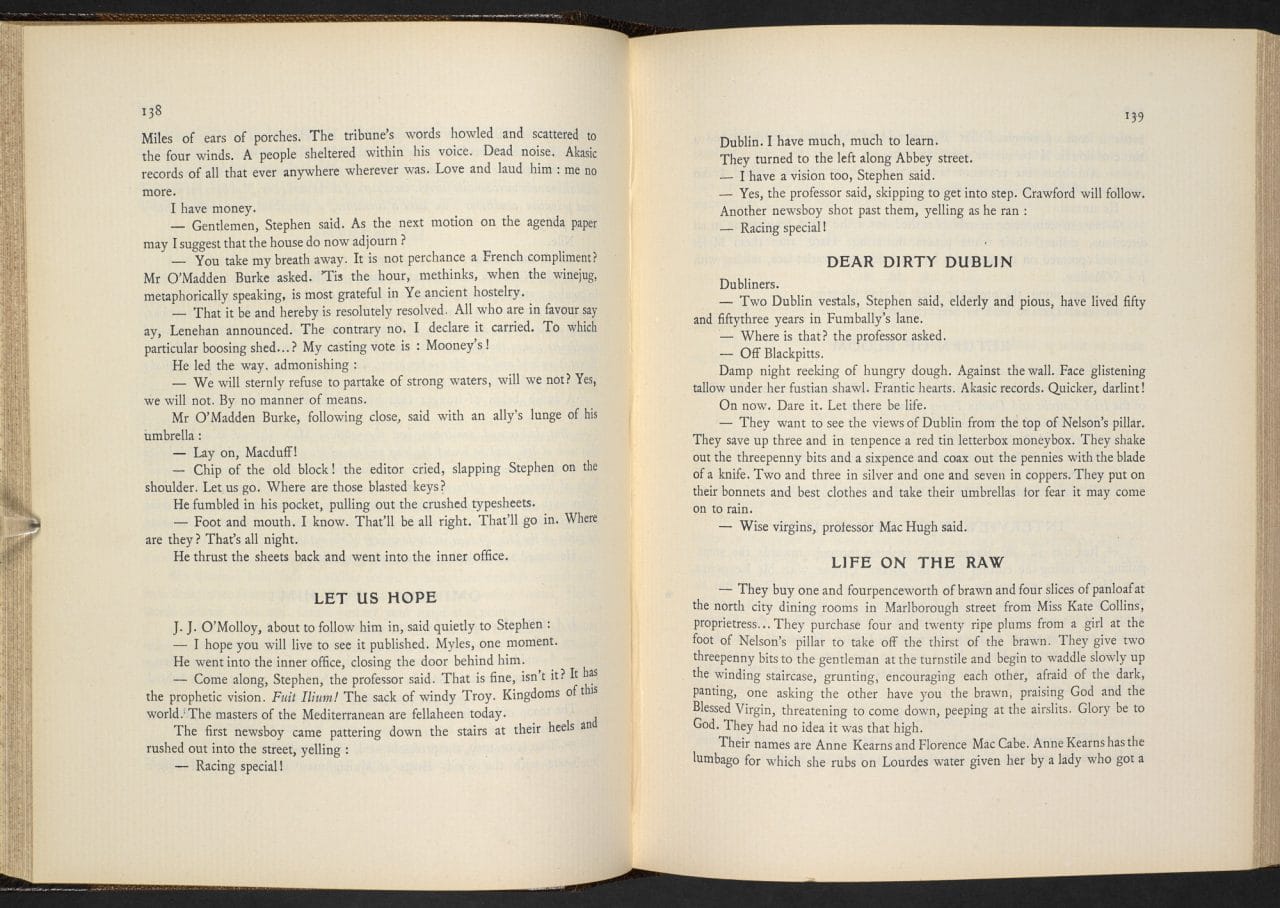

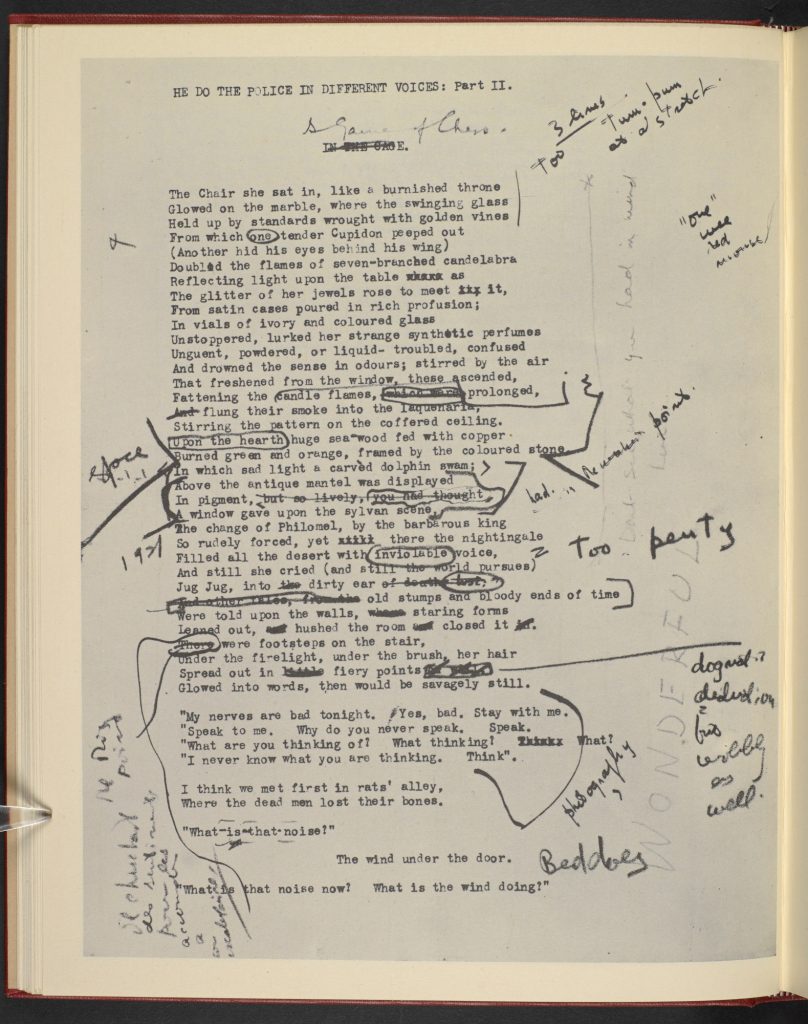

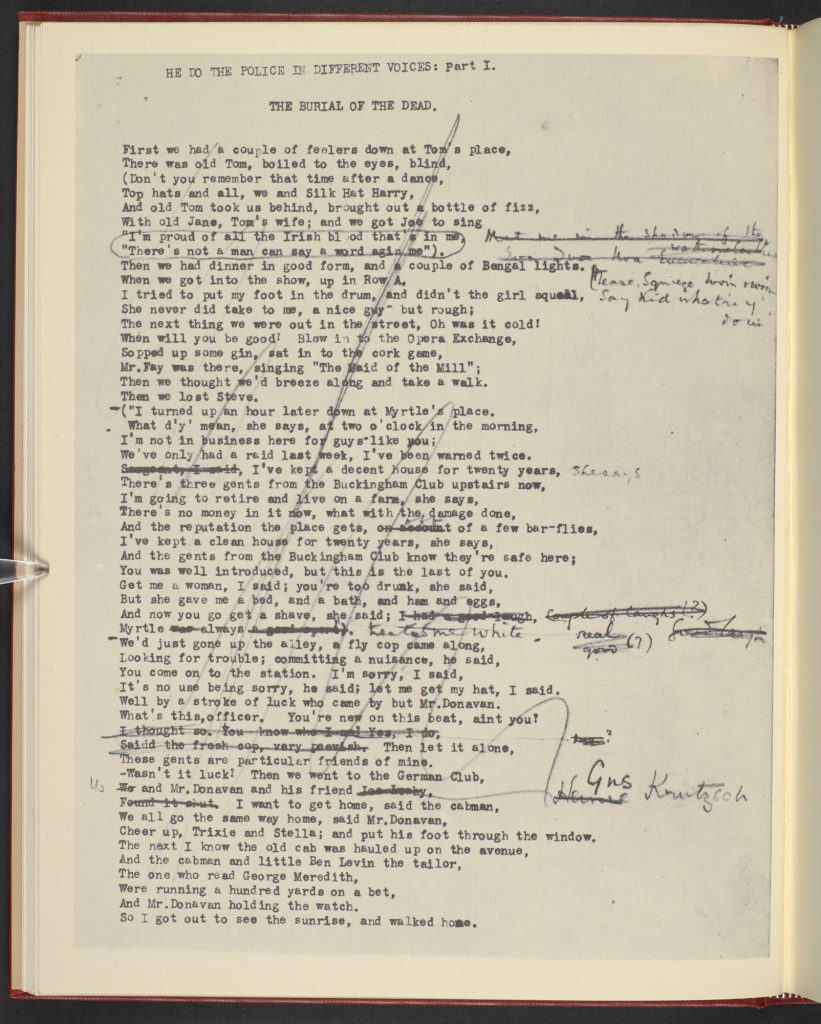

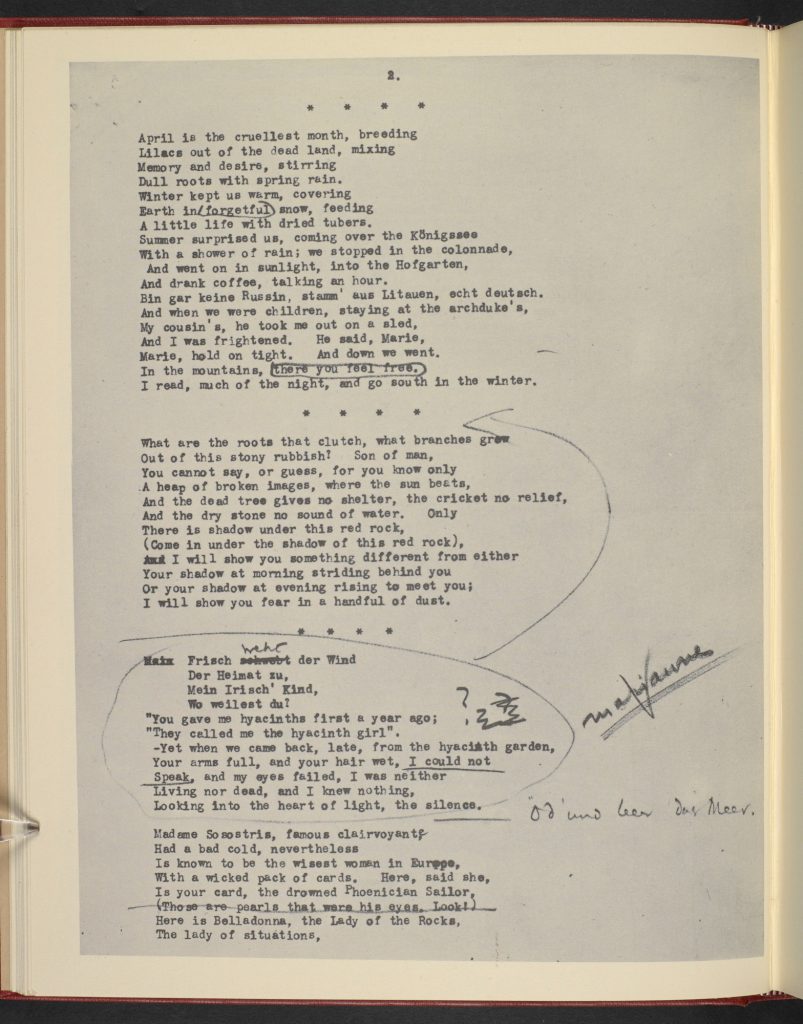

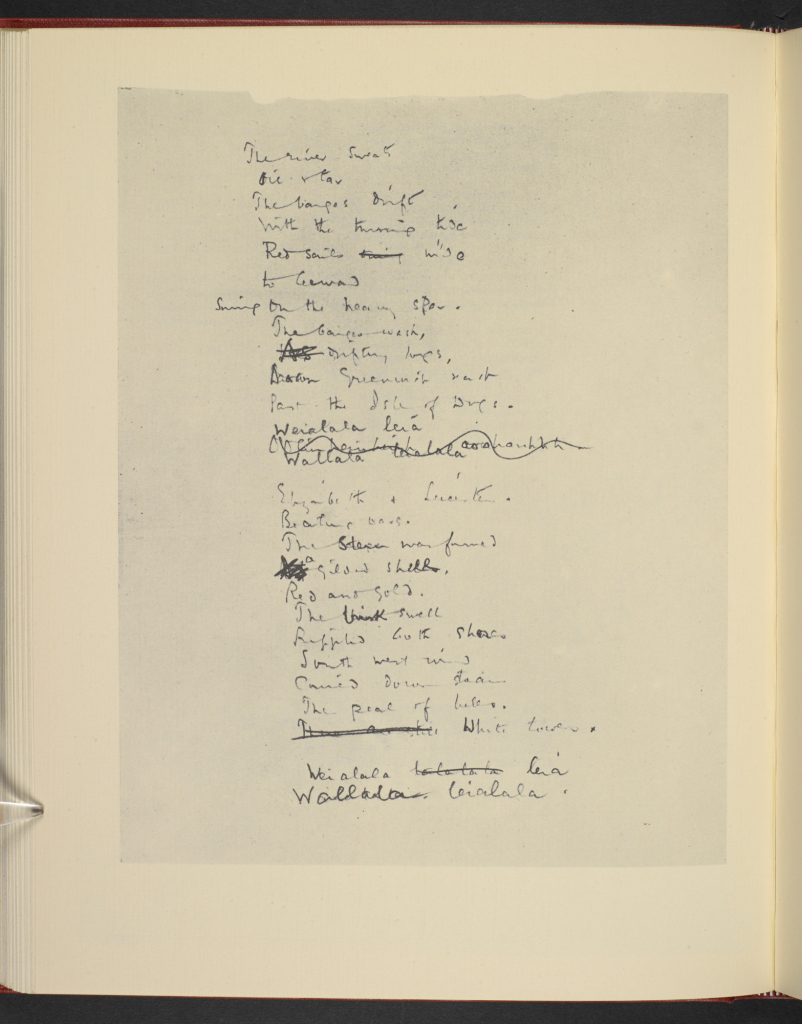

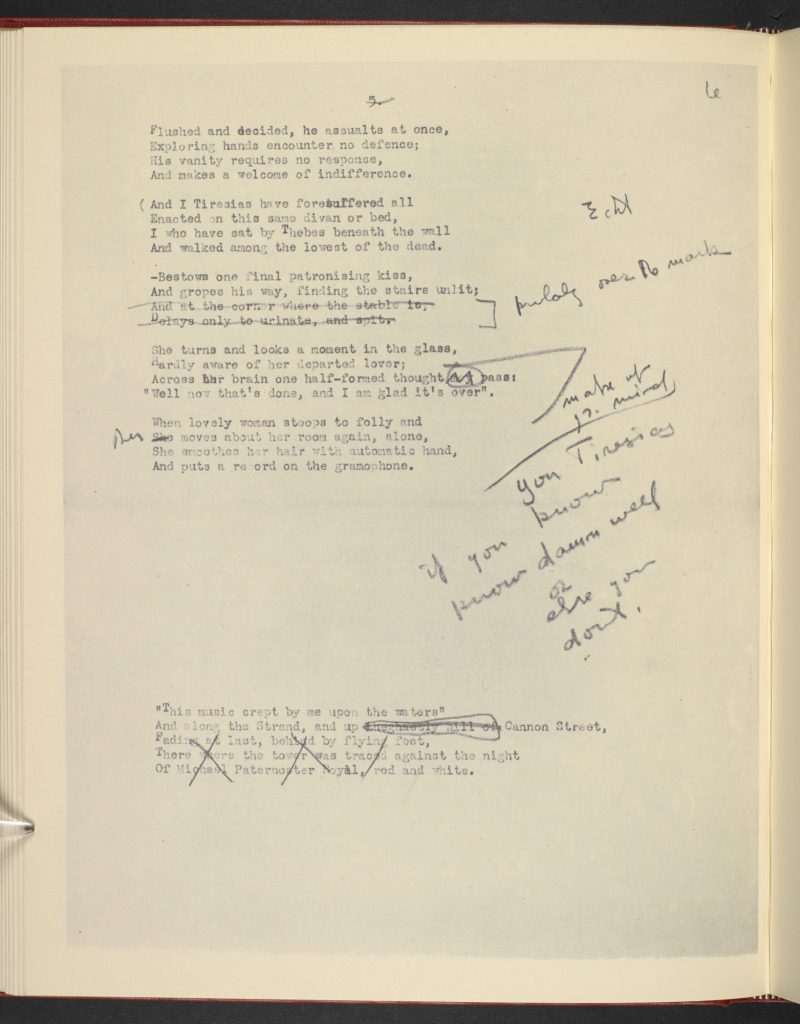

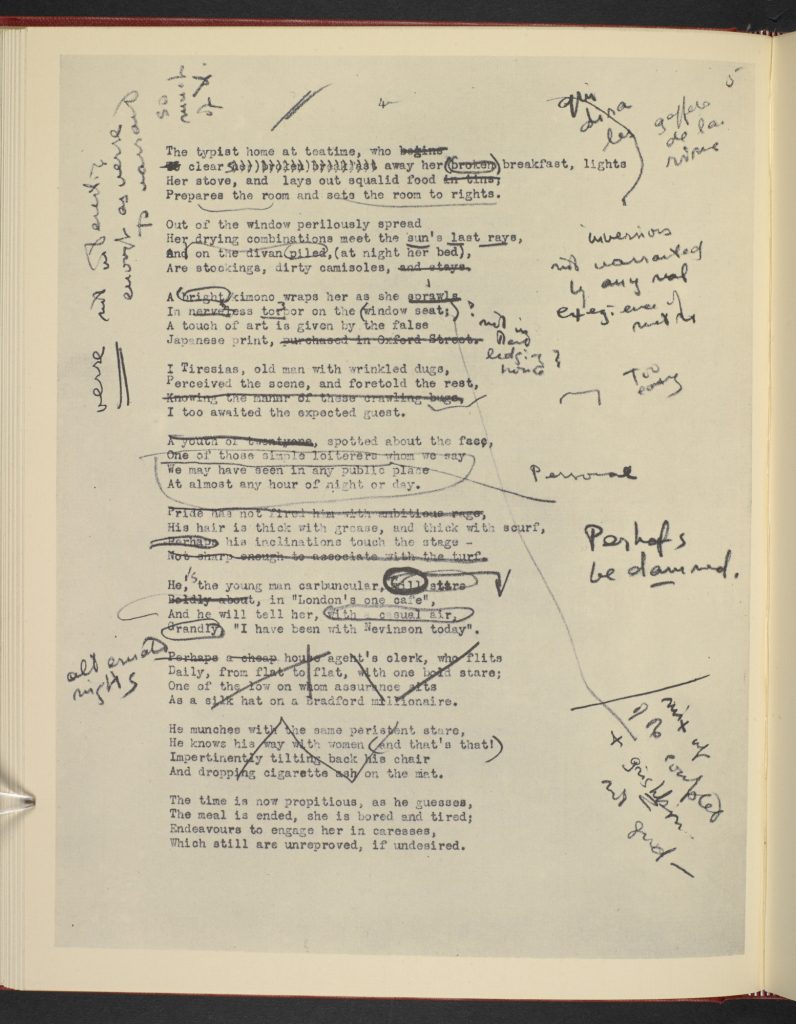

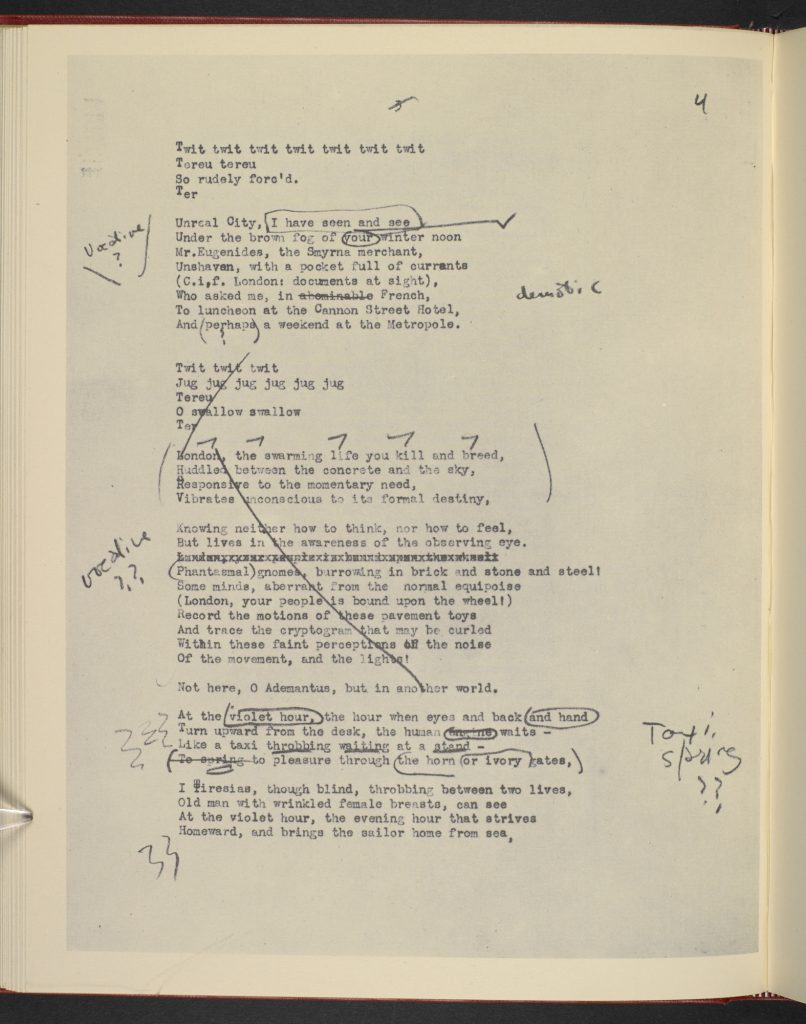

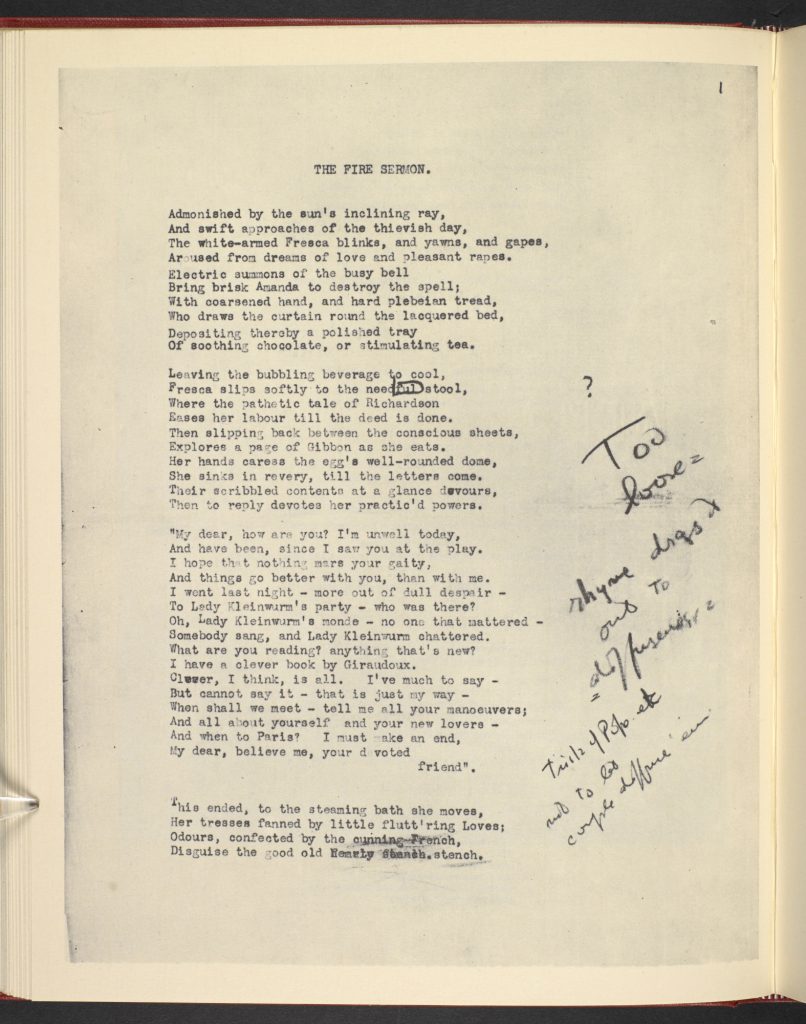

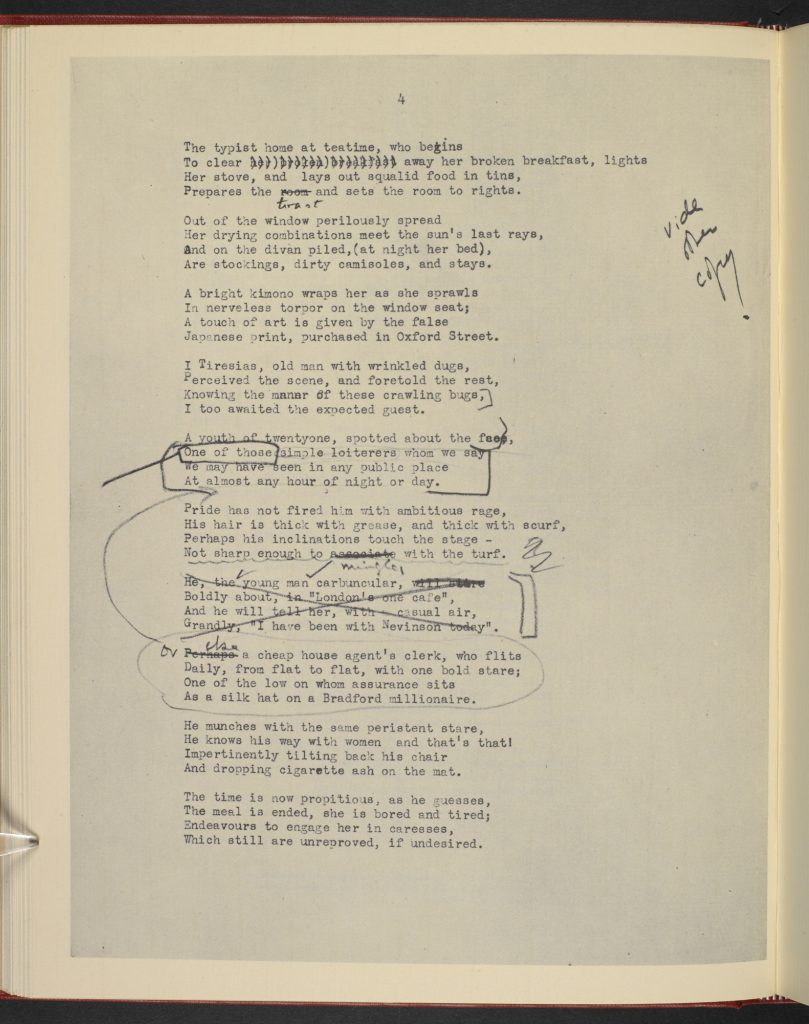

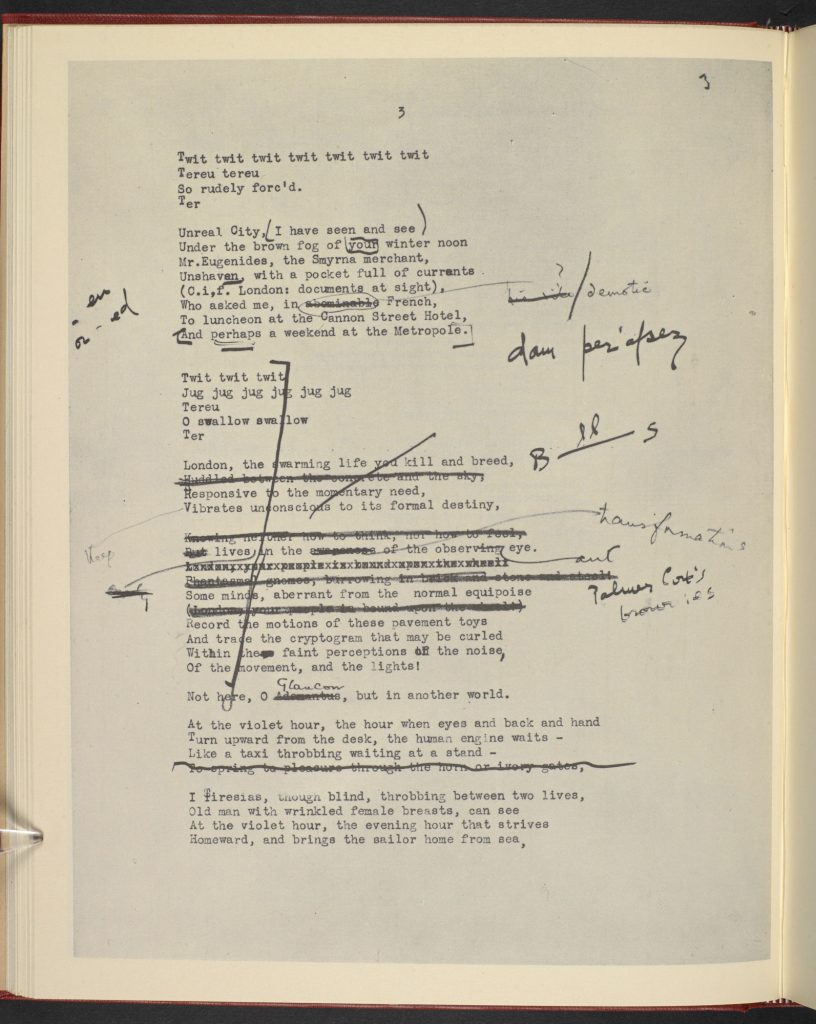

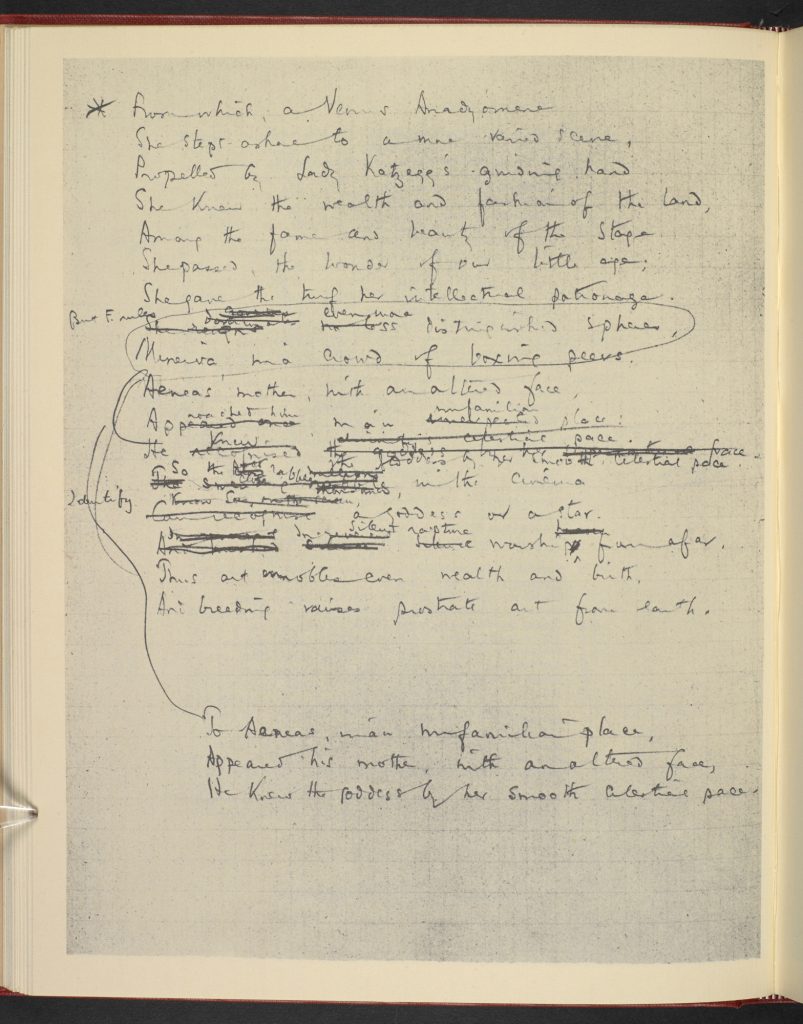

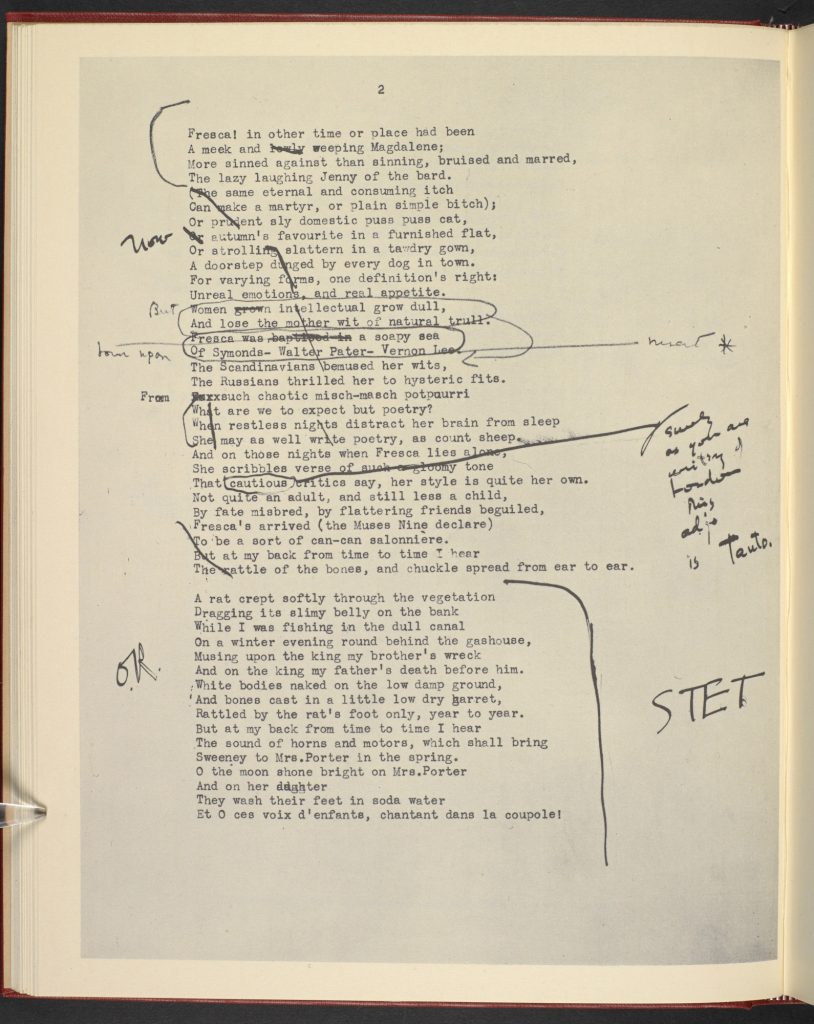

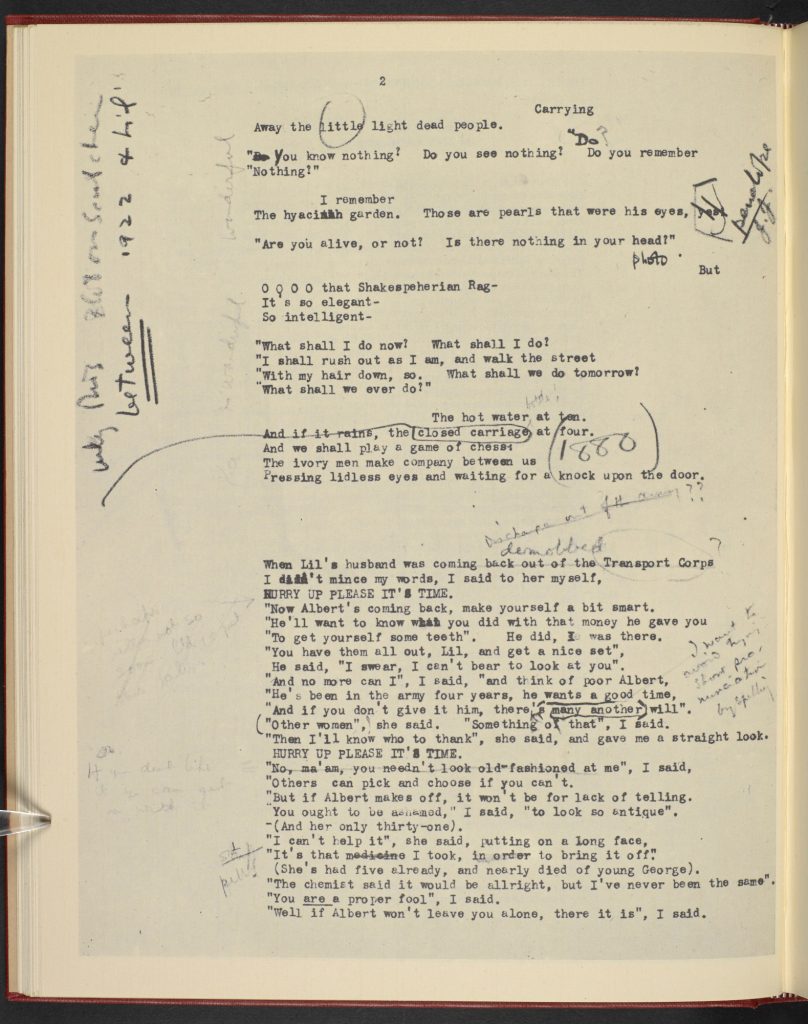

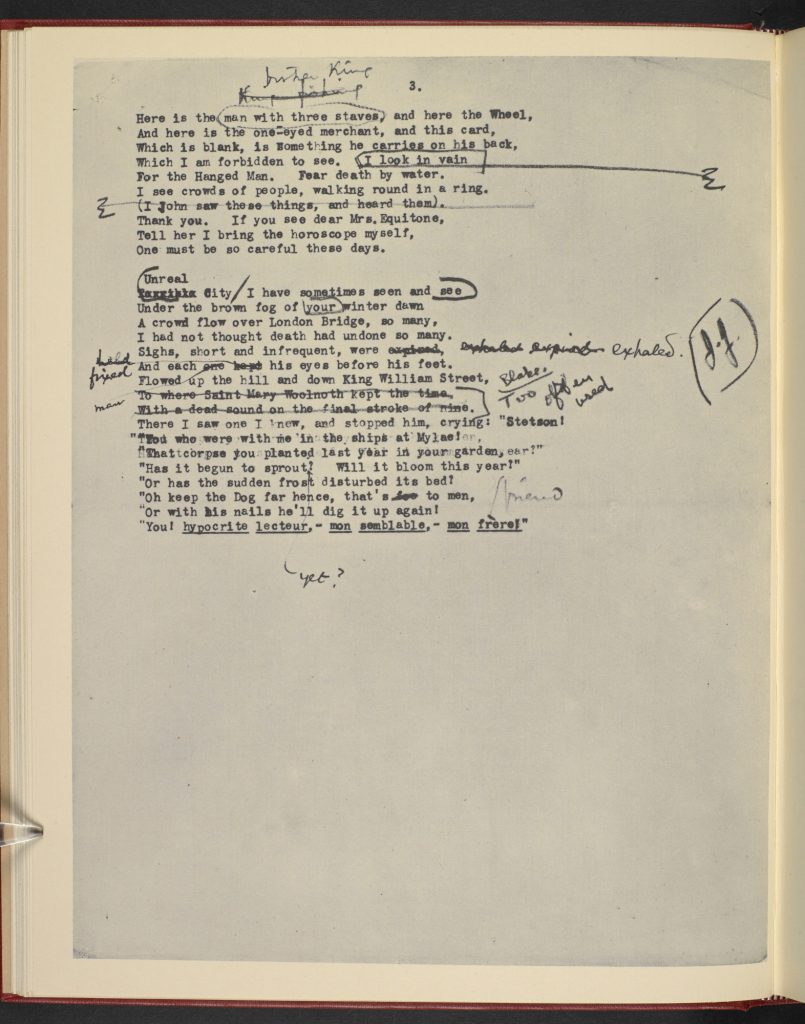

T·S·艾略特《荒原》的手稿,上有艾茲拉·龐德(Ezra Pound)的批註:「她所坐的椅子,像發亮的寶座」;《荒原》第二部份開篇,艾略特化用了莎士比亞的《安東尼與克莉奧佩特拉》。

‘The Chair she sat in, like a burnished throne’: T S Eliot alludes to Shakespeare’s Antony and Cleopatra in the opening to Part II of The Waste Land.

劇中奧菲利婭因悲傷而分神,說出了上文所引的最後一句詩,與其他幾句模糊的道別構成了第二部份的結尾。《哈姆萊特》中,是這樣描述奧菲利婭的:「她的話雖然不知所云,可是卻能使聽見的人心中發生反應。」[2] 這番評論用來描述艾略特的詩也很合適,因為詩中也有含混不清的只言片語,要靠讀者來揣測含義。科利奧蘭納斯的形象,則代表了貫穿全詩的另一種元素,那就是在生動地想像人類失敗的同時,更為細緻地想像人類成功的機會和條件。第五部份中,「世外傳來的聲音」能夠「使一個已經粉碎了的科里奧蘭納斯一度重生」。這處典故指的就是生性暴虐、不得人心的羅馬英雄科利奧蘭納斯,他戎馬一生,卻因一念之差而走向死亡:他曾決意毀滅羅馬,卻在最後關頭抱著必死的決心選擇放棄。他所表現的,是人可以犧牲自我,以求改過自新。而這一主題一如音樂的主旋律,同樣體現在詩中提到《暴風雨》的地方。

《暴風雨》是莎士比亞一部偉大的傳奇劇,講述了一個有關和解、摒棄和變形的故事。艾略特則對劇中一首歌的一句詞念念不忘,還用它來想像一位溺死之人(詩中有許多溺死之人)的結局:「他的眼睛是耀眼的明珠。」[3]詩中確實處處暗示著人類變形,但同時,這一句也點出了《荒原》最主要的寫作手法,那就是把一大堆借用的元素,像變魔術一般匯聚起來,顯得「富麗而珍怪」。[4]

但丁

創作《荒原》之前,艾略特最成功的作品當屬《J·阿爾弗瑞德·普魯弗洛克的情歌》(’The Love Song of J. Alfred Prufrock’),二者都用但丁式的視角審視艾略特所處的那個時代的生活。但丁的《神曲》(Divine Comedy)於1320年寫就,是意大利詩歌史上公認的傑出之作,講述了主人公穿過地獄和煉獄,最終到達天堂之巔的故事。艾略特在早期詩歌創作中,對但丁想像的地獄場面興趣濃厚,反映在《荒原》中,則是全詩開篇那令人備受折磨的「回憶和慾望」的參雜。艾略特曾有一篇關於但丁的文章,發表在他1920年出版的論文集《聖林》(The Sacred Wood)中,其中寫道:「因為但丁筆下的地獄中,靈魂尚未麻木,尚有生機;他們遭受的正是極度的折磨。」讀到《荒原》第一部份中,人群流過倫敦橋時,我們也能捕捉到一縷《地獄篇》的影子:「我沒想到死亡毀壞了這許多人」。到全詩的結尾部份,我們又能發現但丁詩句的引用,出處則是《地獄篇》後的《煉獄篇》。篇中,有位死者希望能夠留名,艾略特引用的就是隨後的一句:“Poi s’ascose ne foco che gli affina”意為:「然後,他就隱身在煉他們的火裏」。煉獄之火雖似地獄之火,二者卻截然不同。煉獄之火同樣帶來苦痛,但其功用並非懲罰,而是矯正,專門用來燒盡人的原罪,使甘願受此折磨的靈魂得以進身。雖說艾略特創作《荒原》時虔誠之心尚不可知,但這句詩和第五部份中的其他線索一道,表明人的靈魂正遠離永無止境的荒蕪。

喬伊斯

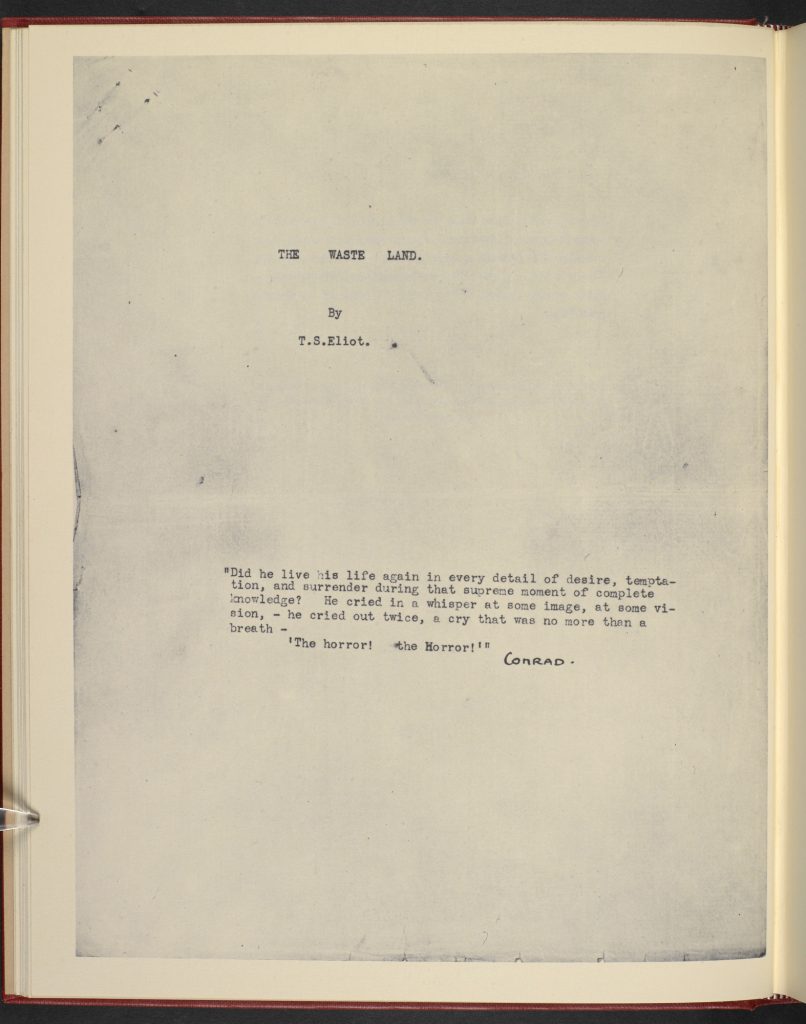

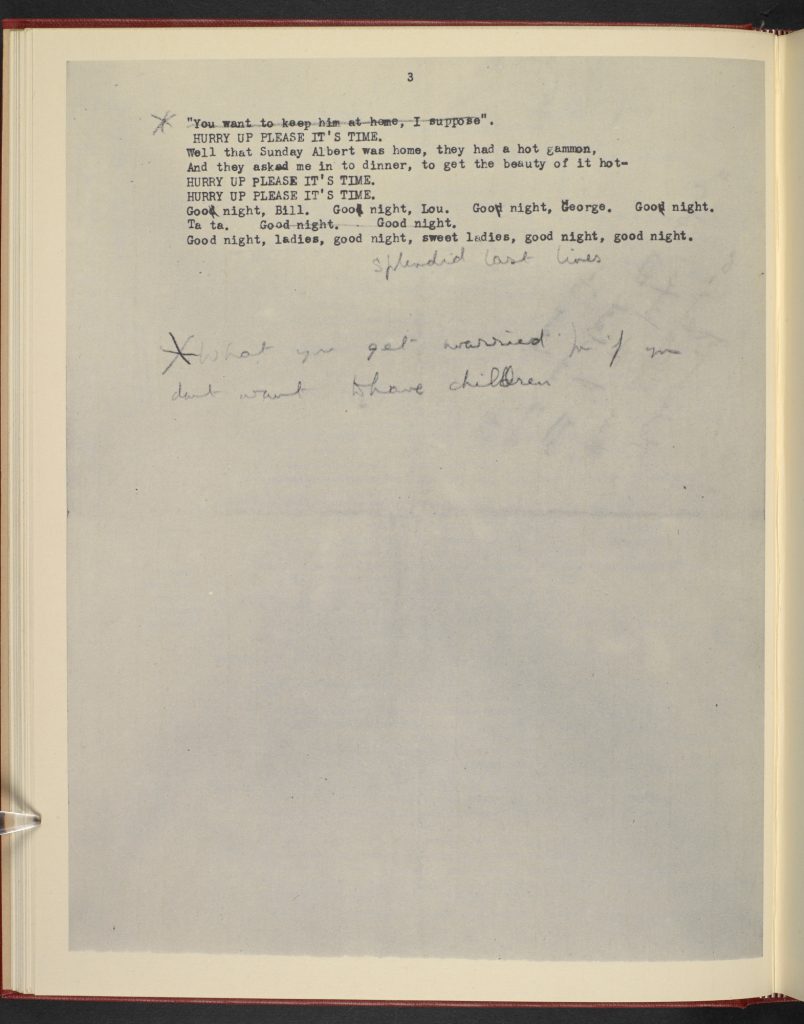

詩人艾茲拉·龐德(Ezra Pound)讀過《荒原》手稿,也提過建議,為《荒原》的成篇發揮了舉足輕重的作用。但就同時代的人而言,對《荒原》影響最大的莫過於詹姆斯·喬伊斯,來源之一便是喬伊斯短篇小說集《都柏林人》(Dubliners,1914)中營造的氛圍:每一個故事都是一個案例,體現出疏離和人類的癱瘓,而這些主題又為《荒原》中破碎的關聯做了很多鋪墊。喬伊斯在《都柏林人》中其中一篇寫道:「他覺得他的道德品性正徹底崩潰。」[5] 而這似乎是常態。艾略特則格外注意到另一篇中人們微醺、相互道別的場景暗含著如何悲喜交加的結局:

「晚安,加布里埃爾。晚安,格利塔!」

「晚安,凱特姨媽,太謝謝了。晚安,朱麗婭姨媽。」

「哦,晚安,格利塔,我剛才沒看見你。」

「晚安,達爾西先生。晚安,奧卡拉漢小姐。」

「晚安,莫根小姐。」

「晚安,再見。」

「大家晚安。一路平安。」

「晚安,再見。」[6]

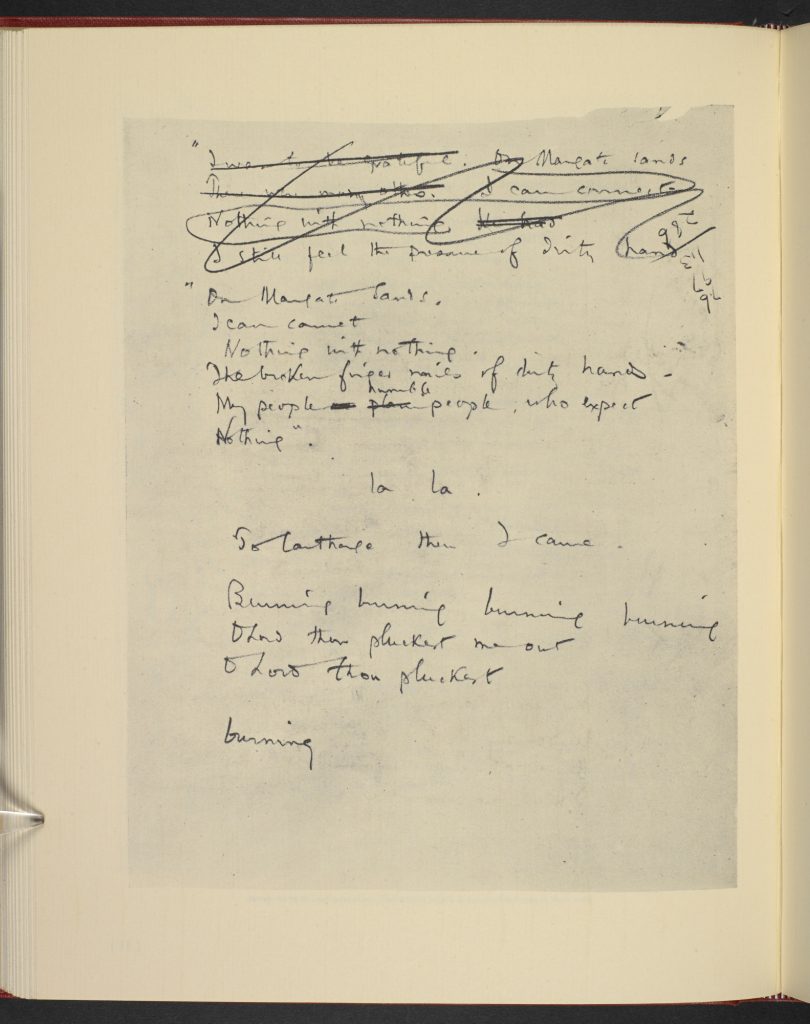

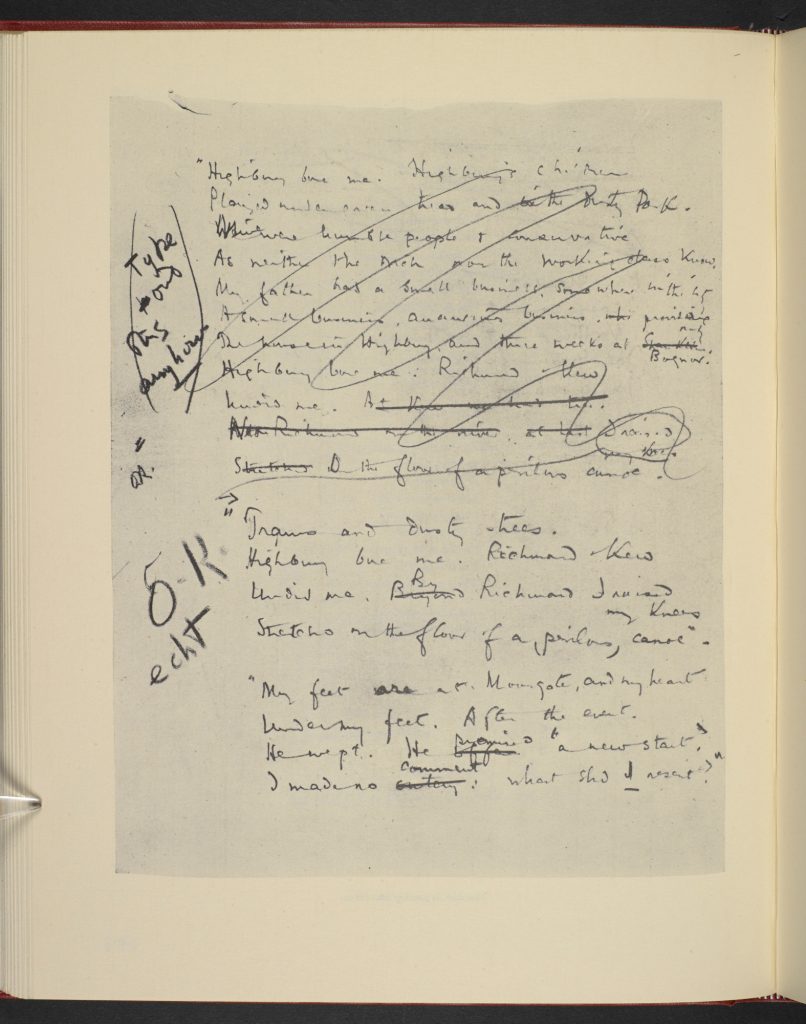

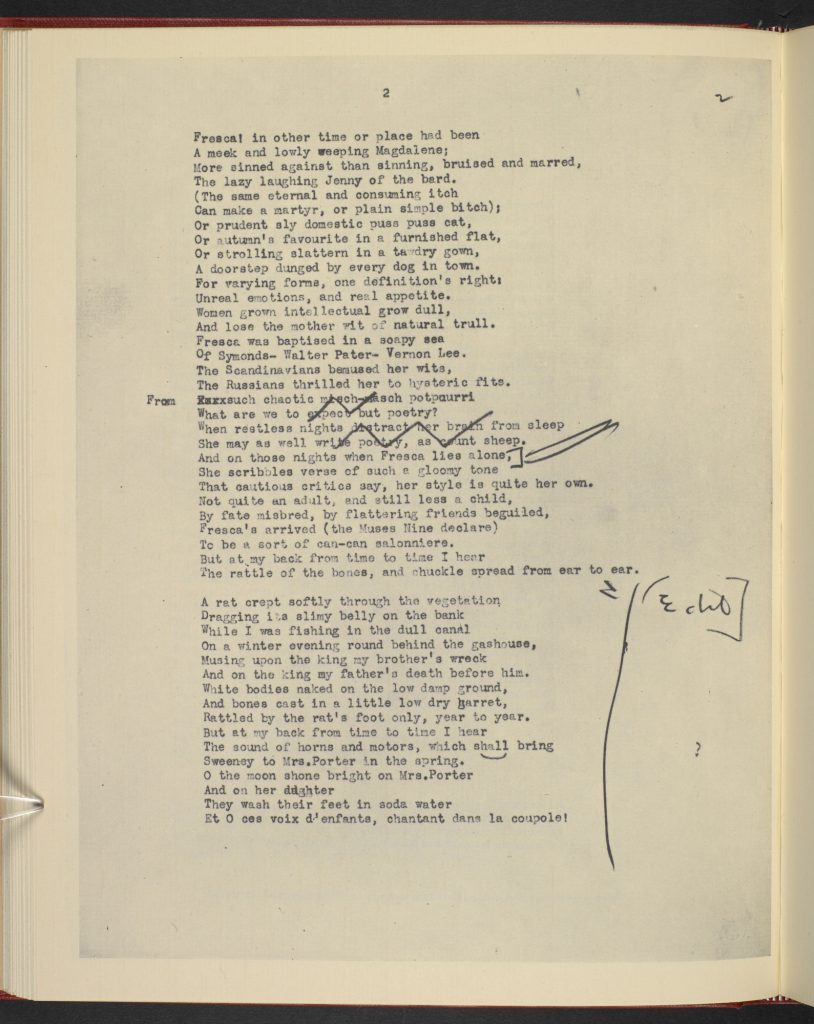

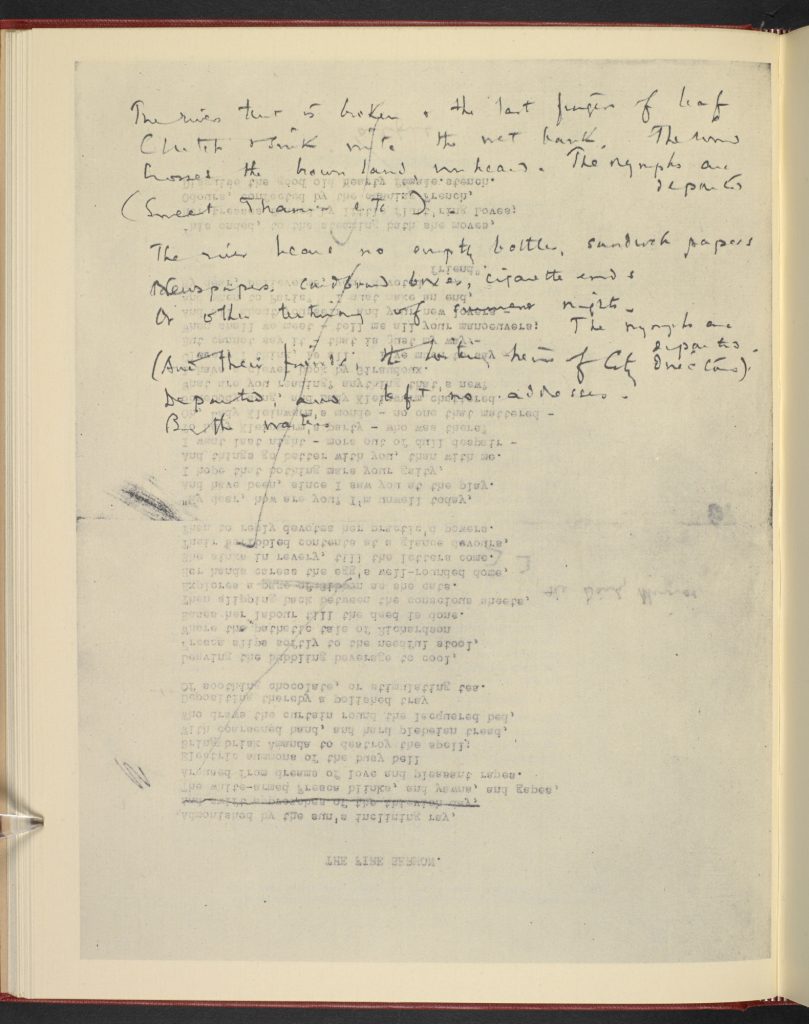

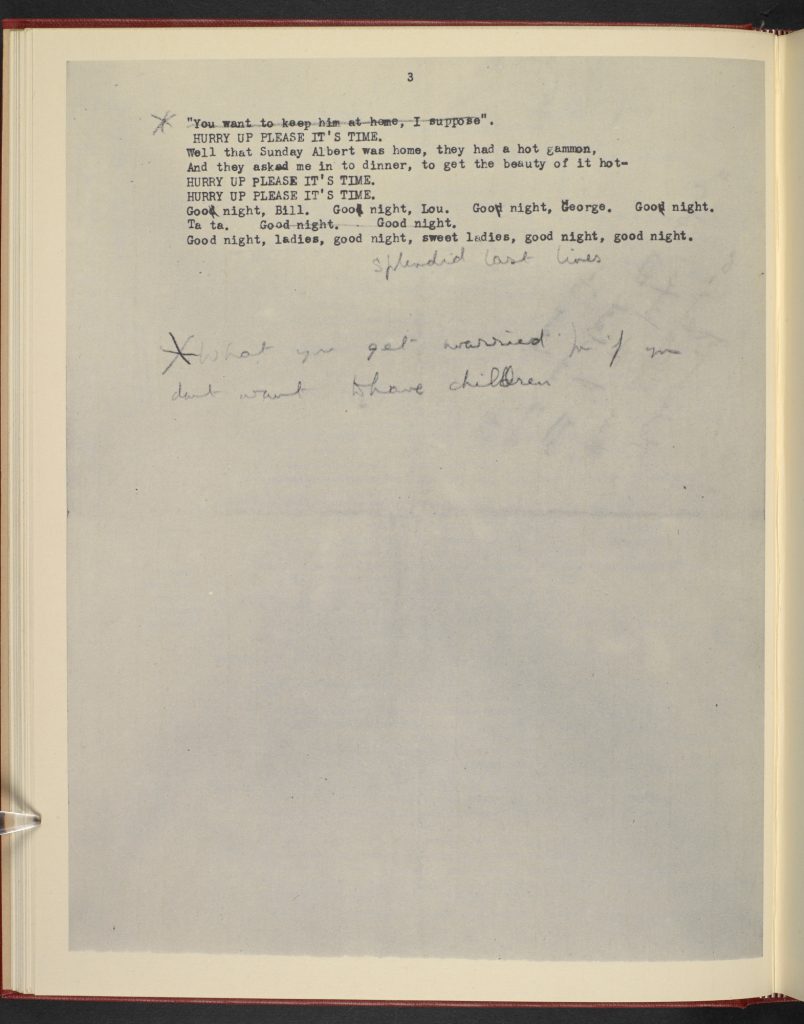

T·S·艾略特《荒原》的手稿,上有埃茲拉·龐德的批註:「明天見,畢爾。明天見,璐,明天見,喬治。明天見。/再見。明天見。明天見。」[7] 艾略特對《荒原》第二部份結尾這一處做了改動。這一場景呼應的,是詹姆斯·喬伊斯《都柏林人》中人們微醺、相互道別的一幕。

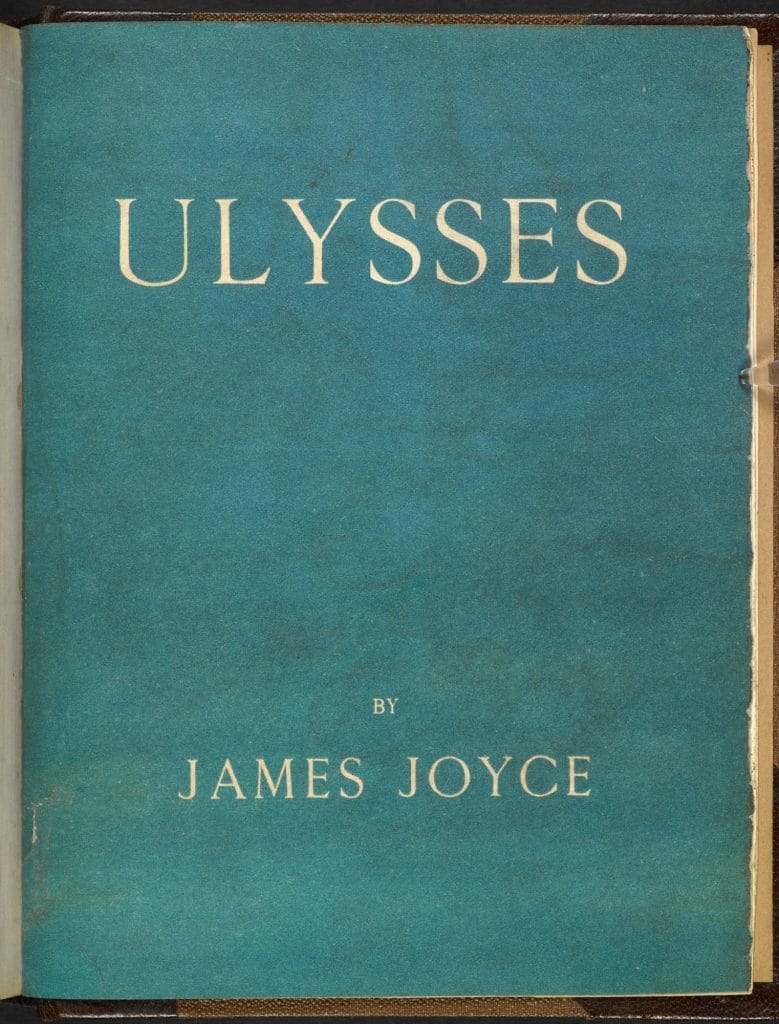

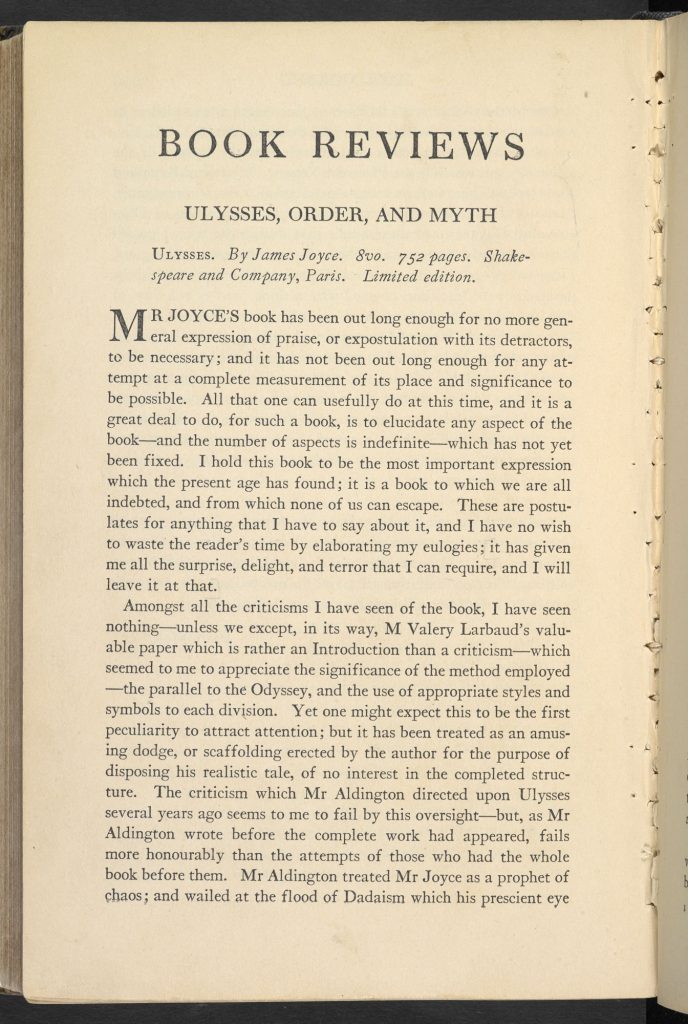

喬伊斯對艾略特的影響,不止《都柏林人》。艾略特構思《荒原》時,也在閱讀喬伊斯連載的新作《尤利西斯》(Ulysses),新作付梓成書後,艾略特同樣予以盛讚,言辭間無不折射出《荒原》本身的妙處所在。《尤利西斯》背景設在當時的都柏林,故事情節則與《奧德賽》保持一致,令布盧姆先生和尤利西斯的經歷並駕而行。艾略特寫道:

構造當代與古代之間的一種連繼性並行結構的過程中,喬伊斯先生是在嘗試一種新的方法,而其他人必定也會隨後進行這種嘗試。他們不是模仿者,就像一個科學家利用愛因斯坦的發現,從事自己獨立、更為深入的研究一樣。它只是一種控制的方式,一種構造秩序的方式,一種賦予龐大、無效、混亂的景象,即當代歷史,以形狀和意義的方式。[8]

大體而言,《尤利西斯》風格明快,艾略特的判斷是否正確也不好說,但毫無疑問的是,《荒原》在古時故事和當今不幸、克莉奧佩特拉和一個心煩意亂的倫敦人、特伊西亞斯(Tiresias)和一位女打字員之間,成功構建起了平行關係。

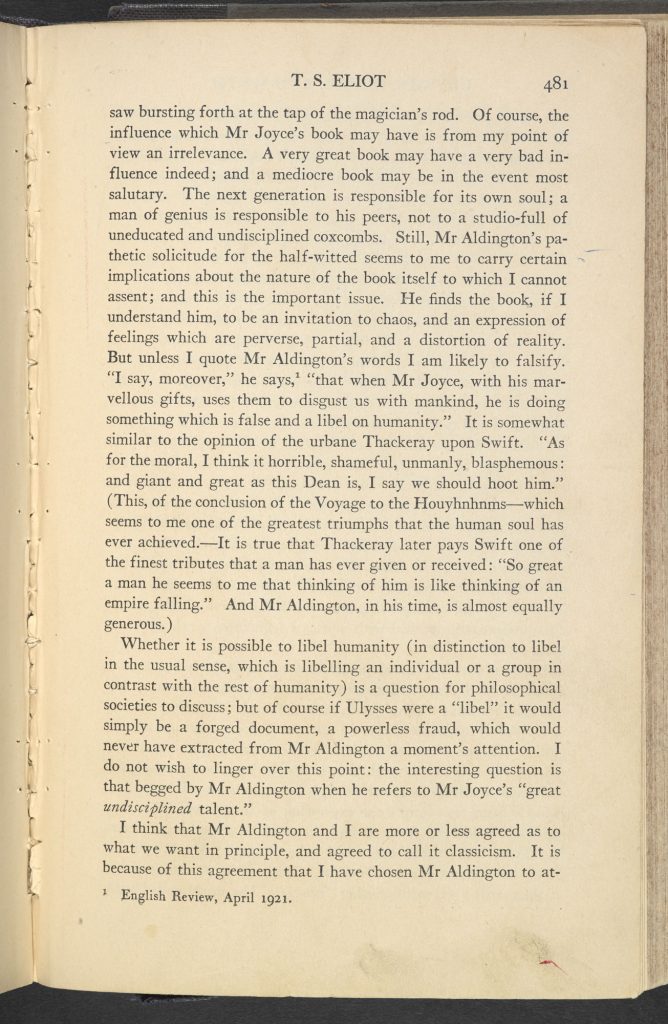

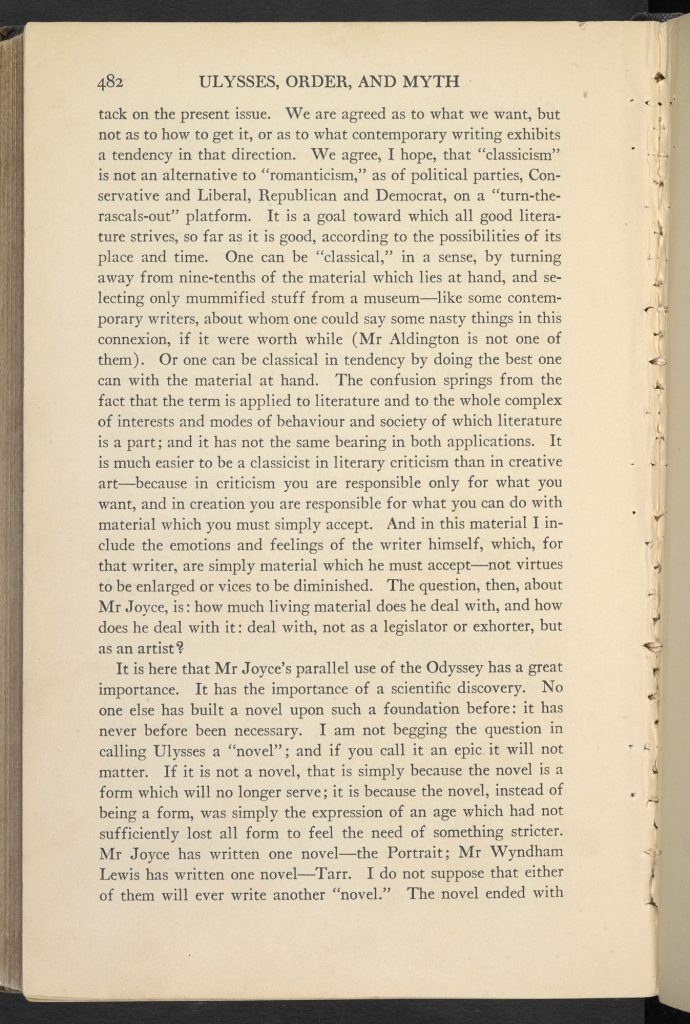

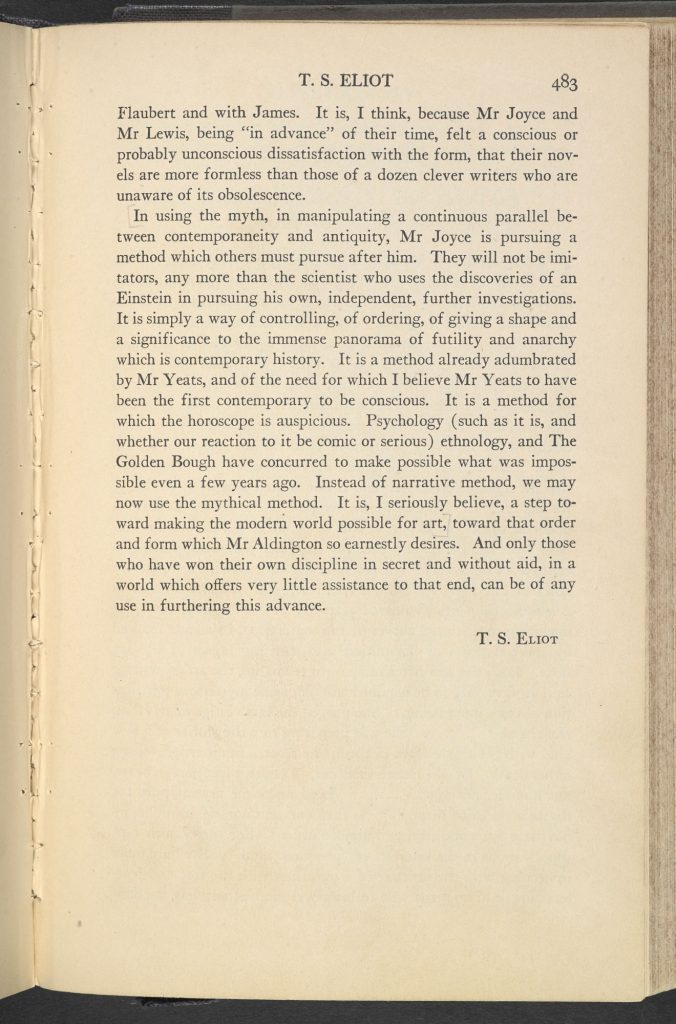

這篇評論發表於1923年11月,其中,艾略特盛讚喬伊斯使用神話「構造當代與古代之間的一種連繼性並行結構」(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

這篇評論發表於1923年11月,其中,艾略特盛讚喬伊斯使用神話「構造當代與古代之間的一種連繼性並行結構」(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

這篇評論發表於1923年11月,其中,艾略特盛讚喬伊斯使用神話「構造當代與古代之間的一種連繼性並行結構」(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

這篇評論發表於1923年11月,其中,艾略特盛讚喬伊斯使用神話「構造當代與古代之間的一種連繼性並行結構」(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

這篇評論發表於1923年11月,其中,艾略特盛讚喬伊斯使用神話「構造當代與古代之間的一種連繼性並行結構」(manipulating a continuous parallel between contemporaneity and antiquity)。

布萊克

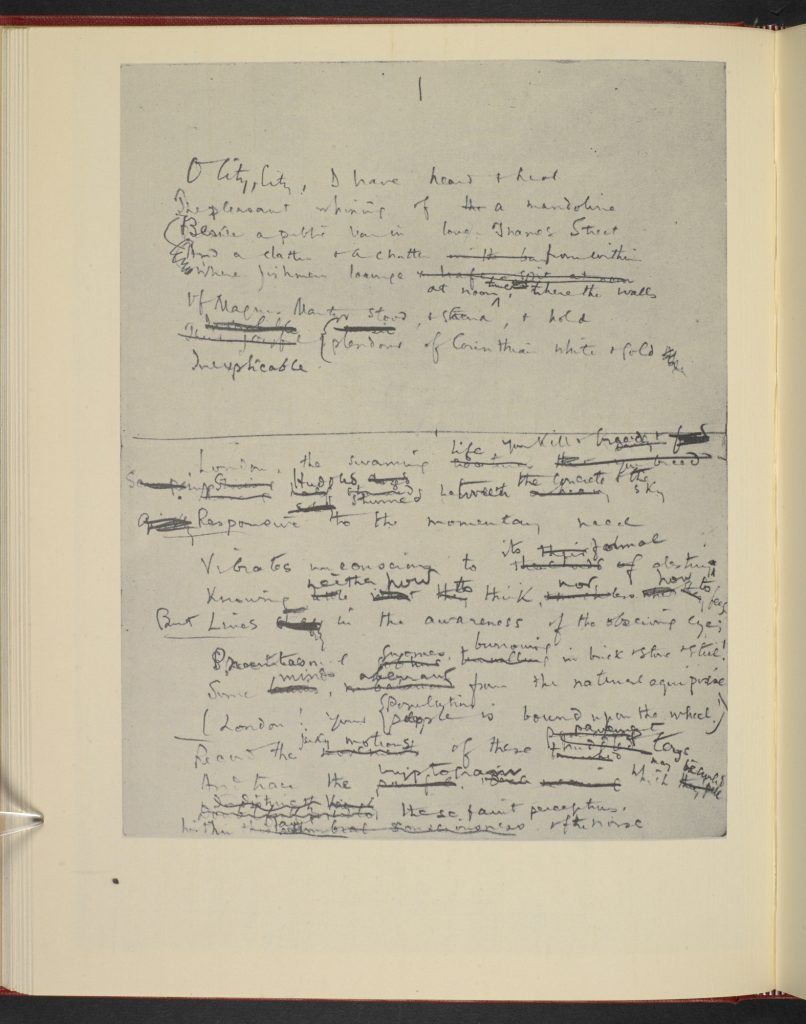

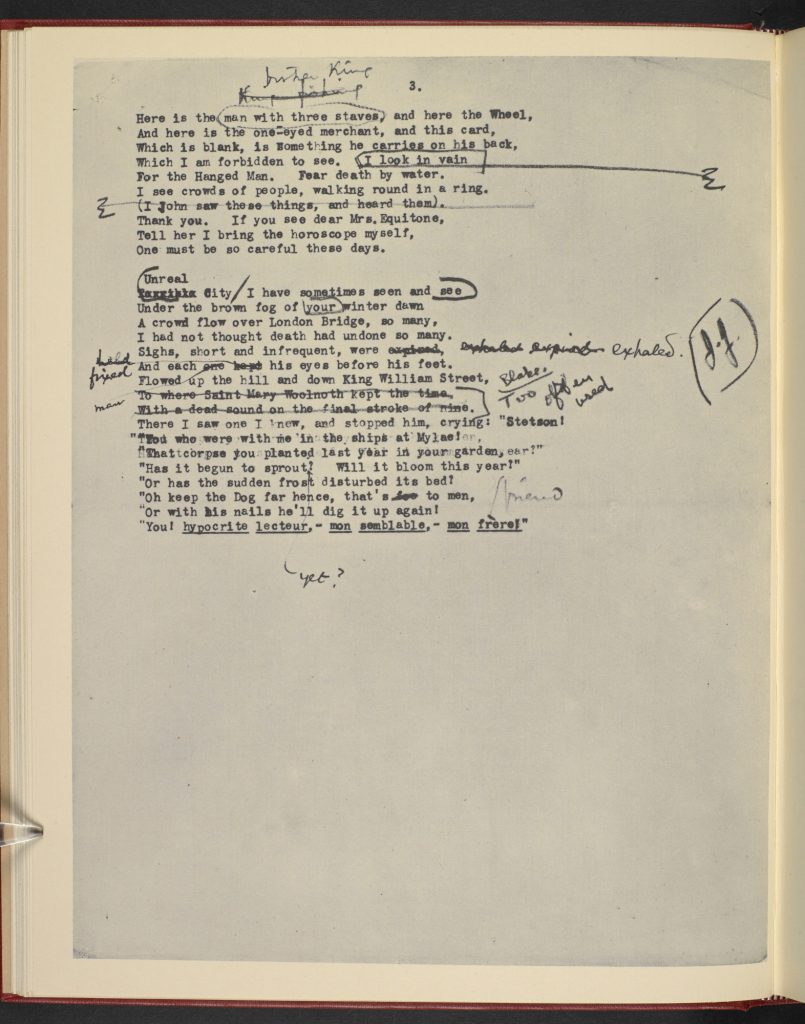

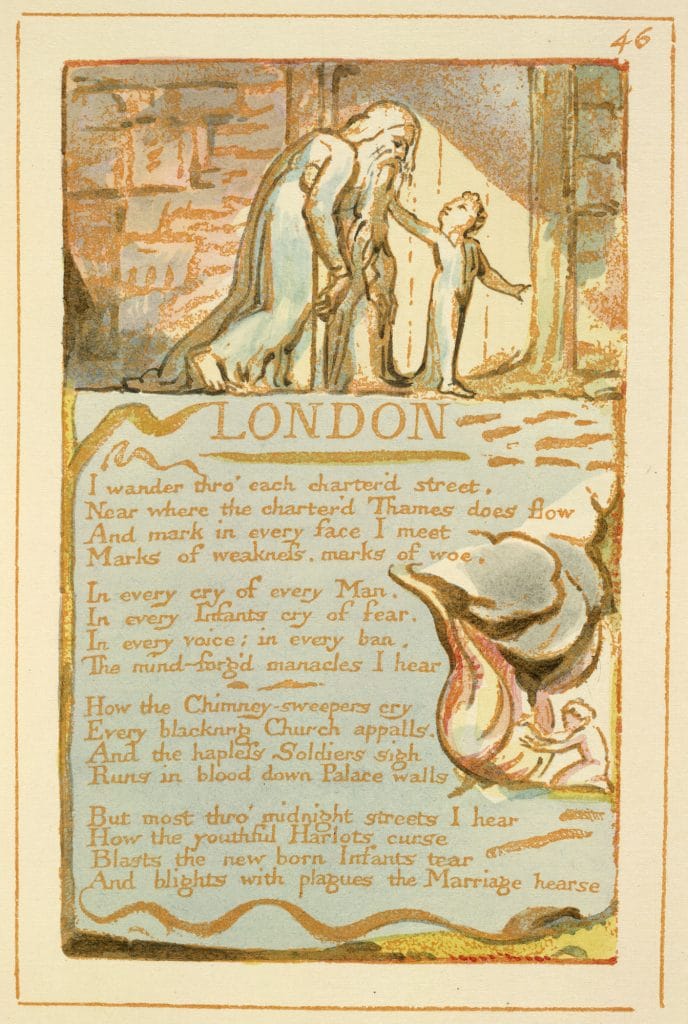

說到把倫敦比作地獄,威廉·布萊克可謂是艾略特的前輩。批評家從《荒原》的詩句中難覓他的身影,但至少龐德就發現,艾略特的手稿中,有兩句詩太像布萊克所作,難以立足。他在「To where Saint Mary Woolnoth kept the time / With a dead sound on the final stroke of nine」這句旁邊,作了批註:「Blake. Too often used」(布萊克。太常用了)。」艾略特將「the time」改為「the hours」,可能就是為了迴避龐德看來非常「布萊克式」的出韻。如此改動有多少效果也就難。但總體而言,儘管艾略特的其他詩歌中完全沒有布萊克的影子,在《荒原》中確實能感受到他的存在,如同幽靈一般,正如布萊克在詩中寫道:

我漫步走過每一條特轄的街道,

附近有那特轄的泰晤士河流過

在我所遇到的每一張臉上,我看到

衰弱的痕跡與悲痛的痕跡交錯。[9]

——《倫敦》(‘London’),選自《經驗之歌》(Songs of Experience,1794)

龐德建議艾略特對《荒原》中的兩句詩做出改動,他認為這兩句詩太像威廉·布萊克(William Blake)所作,並在手稿的一旁註道:「布萊克。太常用了」(Blake. Too often used)。

《倫敦》,收錄於威廉·布萊克的《天真與經驗之歌》(Songs of Innocence and Experience,1794)。

創作《荒原》時,艾略特非常仰慕布萊克,他在《聖林》中寫道:

布萊克的詩具有偉大的詩所具有的那種不愉快感。任何病態、變態或乖僻的東西,任何帶有時代或時尚病態的東西,都不具有這一品質;只有那些經過極力簡化加工的東西,才能顯現出人類靈魂的根本病態或力量。這種誠實永遠是和技巧上的卓越成就並存的。[10]

艾略特不久就意識到,與之相仿的評論對《荒原》也適用。

脚注

- 本文所引《荒原》譯文,均出自T·S·艾略特:《荒原:艾略特詩選》(趙蘿蕤 譯),北京:人民文學出版社,2016年。

- 威廉·莎士比亞:《莎士比亞戲劇全集》(朱生豪 譯),北京:文津出版社,2012年,第836頁

- 同上,第545頁。

- 同上,第545頁。

- 詹姆斯·喬伊斯:《都柏林人》(王逢振 譯),上海:上海譯文出版社,2010年,第127頁。

- 同上,第249頁。

- 此句對照原譯有所改動——譯者註

- T·S·艾略特:《艾略特詩學論文集》(王恩衷 編譯),北京:國際文化出版公司,1989年,第285頁。

- 威廉·布萊克:《天真與經驗之歌》(楊苡 譯),上海:譯林出版社,2012年,第107頁

- T·S·艾略特:《現代教育和古典文學:艾略特文集·論文》(李賦寧 王恩衷 譯),上海:上海譯文出版社,2012年,第62–63頁。

撰稿人: 謝默斯·佩里(Seamus Perry)

謝默斯·佩里是巴利歐大學的研究員,牛津大學英文系的副教授。他發表和出版了很多關於柯勒律治、華茲華斯、丁尼生、馬修·阿諾德、T.S.艾略特還有W.H.奧登的論文著作。

相关文章