讓莎士比亞音樂進入歌劇——以及莎士比亞歌劇的音樂

通過對比本傑明·布里頓(Benjamin Britten)和邁克爾·蒂皮特(Michael Tippett)兩位作曲家各自對《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night’s Dream)的歌劇改編,奧利弗·佐登探討了為莎士比亞(William Shakespear)劇本進行音樂創作所面臨的挑戰。

「這裏還有塊血跡!」

《第十二夜》的歌劇編排難倒了捷克作曲家貝德里奇·斯梅塔納(Bedřich Smetana)。朱塞佩·威爾第(Giuseppe Verdi)和班佐明·布里頓(Benjamin Britten)都有演繹《李爾王》的想法,但計劃都一拖再拖,最後不了了之。《安東尼與克莉奧佩特拉》(Antony and Cleopatra)是塞繆爾·巴伯(Samuel Barber)最丟人的敗筆。把莎士比亞戲劇搬進樂廳的事業是一堵南牆,讓不少大作曲家撞得鼻青臉腫。莎士比亞在他的劇本裏塞了不少歌謠,引誘從舒伯特(Schubert)到哈里森·伯特維斯特爾(Harrison Birtwistle)等一長串作曲家蠢蠢欲動,而他所創作的劇情不費太多周章便化成了一些不朽的芭蕾名譜。但聲樂作曲家必須在自己的創作和莎翁的歌謠之間取得平衡,避免同歸於盡。一些最具歌劇風範的莎劇角色已經成功走下戲劇舞台、邁上歌劇場——參見約翰·法斯塔夫爵士在威爾第(《法斯塔夫》(Falstaff))、古斯塔夫·霍爾斯特(《野豬頭》(At the Boar’s Head))和沃恩·威廉姆斯(《約翰爵士的愛》(Sir John in Love))作品中的精彩演出。但每部莎劇改編歌劇幾乎總能把一些聽眾嚇跑,叫他們嗷叫著捧起原著來重溫戲文裏原有的格調。

威爾第是十九世紀莎士比亞改編歌劇的翹楚,他的歌詞匠為《奧瑟羅》(Othello)、《馬克白》(Macbeth)和《溫莎的風流婦人》(The Merry Wives of Windsor)改寫的意大利語歌劇詞,卻經不起反覆被拿來與原著對比。就算是威爾第的《馬克白》——和《奧瑟羅》、《法斯塔夫》一樣都有獨立的生命;然而當莎翁的劇作被改寫得面目全非時,難免讓人頭暈轉向。像馬克白夫人的名台詞「去,該死的血跡!」(Out,damned spot!),被弗朗切斯科·皮亞韋(Francesco Piave)譯成“Una macchia è qui tuttora!”,在英語歌劇院裏,字幕就成了「這裏還有塊血跡!」(There’s still a spot here!)。

不過,莎士比亞的劇作在二十世紀的音樂界究竟表現如何?

班佐明‧布里頓和《仲夏夜之夢》

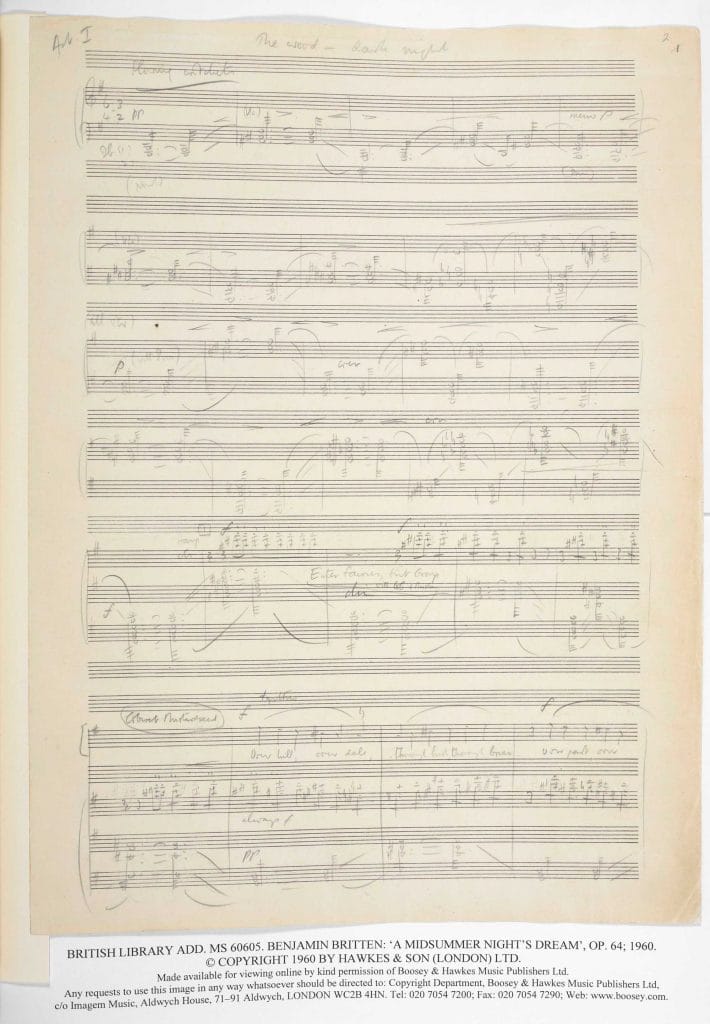

就經典地位而論,布里頓的《仲夏夜之夢》(1960)因薩塞克斯郡格林登伯恩歌劇節的那場宛如魔法、常青不衰的演出而千古垂名,已成為無可置疑的大師之作。(羅伯特·卡爾森製作的新版歌劇演出是2016年頭北京音樂節的開幕戲;大英圖書館藏的布里頓樂譜手稿,則在中國國家圖書館新開幕的展覽上展出。)拖著欠佳的病體,布里頓以飛快的速度寫下這部充滿魔力的樂譜:針對這部莎翁劇中的三元世界——仙界、凡間(劇中指雅典貴族的世界)、粗俗工匠的世界,對應以三種過耳難忘的迥異音樂世界。愛人的歌曲需要最投入的表演者才能實現昇華,但仙境森林的音樂一經入耳即縈繞不去。布里頓為一幕幕場景掛上豐美的音樂帷幕:打擊樂器如閃爍星光,漸弱後讓位給小提琴弦上的日出;管弦樂器不敢出大氣,緊張地交頭接耳。

班佐明·布里頓所創作的《仲夏夜之夢》,由倫敦交響樂團演奏,由班佐明·布里頓指揮,由London ADRM發行,第一幕,第一場。

為了演繹劇中的仙靈清音,布里頓用鍾愛的高音樂器,配上奧布朗不食人間煙火的男高音假聲,或是中了魔藥的提泰妮婭的靡靡女高音花腔(為了方便開唱,她名字的第一個音節換成了發音更長的韻母,「泰坦尼亞」(Tytania))。粗俗工匠的喧嘩和嘈雜穿破了仙境般的森林合唱,把《皮拉摩斯和提斯柏》演得一團糟。布里頓的這段創作,堪稱是自從海頓以來最讓人笑破肚皮的經典音樂劇橋段之一,還不留情面地戲仿從多尼澤蒂(Donizetti)到貝爾格(Berg)等各路作曲家。而最好的部分,則是各路仙人在雅典宮廷最後的祝福,布里頓的樂脈由大鍵琴上威儀的強弱格領銜,和莎翁的韻文在此合二為一。

班佐明·布里頓:仲夏夜之夢,由倫敦交響樂團演奏,由班佐明·布里頓指揮,由London ADRM發行,第三幕「趁東方尚未發白」

關於布里頓的《仲夏夜之夢》,有一點常被人忽視。那就是,其「莎士比亞唱詞」是歌劇中數一數二的。這部劇為一個具體的目的而生;為了在薩福克郡舉行的布里頓年度音樂節,當地翻修了音樂廳,而布里頓得為音樂廳的重開慶典創作一部歌劇。因時間有限,來不及新寫一部戲或委託別人代勞,改編一部膾炙人口的老劇是更快捷的方案。這是一部改編的傑作,是提煉而非稀釋。憑著盡顯劇作家功底的精巧手法,布里頓和搭檔、男高音彼得·皮爾斯(Peter Pears)把劇本縮短一半,在保留完整故事的基礎上,只加入一句原文所沒有的歌詞:「逼你嫁給狄米特律斯」(compelling thee to marry with Demetrius)。實際上,唱詞沒顧及到愛侶在結尾的成婚,但高明的舞台編排可以解決。

布里頓筆下的童聲究竟是美妙還是纖弱,不同的審美觀總是有不同的看法。《仲夏夜之夢》裏的仙人高音兩者兼備,但布里頓對奧伯朗的頑皮小跟班彼克(Puck)的處理是失敗的,還差點連累整部歌劇。這個彼克就像歌劇人物唐·喬望尼的僕人利波雷洛的少年版,在戲裏到處亂竄,施展各種好心或歹毒的惡作劇。[1] 在瑞典之行中,布里頓遇到一些讓他大開眼界的兒童雜技師,便決定在他的歌劇裏讓彼克給小男孩代言;彼克必須用一板一眼的韻格大聲叫出台詞,吹號打鼓,催著劇情發展。

班佐明·布里頓所創作的《仲夏夜之夢》,由倫敦交響樂團演奏,由班佐明·布里頓指揮,由London ADRM發行,第一幕「我已在森林中間走遍」。

如果演員不行,這角色就非常煩人,可以毀掉整部戲;若是演技過硬,則還算引人入勝(有一次,英國巡遊歌劇團聰明地安排一個飽經風霜的老男人演彼克,從而擺脫掉這角色一身的孩子氣)。但布里頓的失敗在於,這個莎翁筆下無比多面複雜的角色,被他改得幾乎毫無變格可言。在原始劇本裏,彼克的舞步有多漂亮,他的台詞就有多雀躍,有時在同一個場景裏就很跳躍(從世俗惡作劇「我便從她的屁股底下溜走,把她翻了一個大元寶」突躍至「從此林中!草上!泉畔和月下,/他們一見面便要破口相罵……」[2] )。布里頓黯淡了彼克水銀瀉地的靈光,逼著他用同一種腔調來唸所有台詞,也怠慢了原戲中屬於他的詩行(可其他詩行都很受待見):間插的小號宣佈歌詞間的休止,而韻文卻要跨行連續,這衝突可沒有任何好處。

邁克爾·蒂皮特的解決辦法

如此大眼瞪小眼地對比戲劇和歌劇、或矢志不渝地渴望歌劇能有戲文的效果,也許是一件蠢事。改編自劇本的歌劇有自己的規矩——但有些歌劇更容易招來這種對比。借莎翁「奏樂」的作曲家始終面臨這個風險——他們的歌劇將永遠被擺在原版旁邊,讓人總感覺缺了點甚麼。它們永遠將被視為改自戲劇的作品,而非獨立存在的歌劇。布里頓的《仲夏夜之夢》儘管大獲成功,也未能解決這些問題,只是比有些改編劇處理得好些。快速翻閱廿一世紀莎翁歌劇名錄,很快就能找到托馬斯·埃茲(Thomas Adès)的《暴風雨》,原戲的「噪音、聲響和甜美空氣」吸引了無數作曲家,從十七世紀的亨利·普賽爾(Henry Purcell)到二十世紀的邁克爾·尼曼(Michael Nyman)。埃茲的辦法是找劇作家梅雷迪思·奧克斯(Meredith Oakes)給他寫唱詞,把莎翁戲文拆成簡短平實的對句,營造原版氛圍。這套把戲有點像SparkNotes的學習指南(「輕鬆讀莎翁」)。原始文本被兌水而不是蒸餾(「愛麗兒你夠了/沒必要太粗魯」),全然無法消解觀眾對原劇的渴求。弗蘭克·克莫德(Frank Kermode)與亞歷山大·戈爾(Alexander Goehr)對《李爾王》的改編則更成功一些,克莫德從原劇本中摘選文本改成了戈爾作品《應許之終》(Promised End,2010)中的廿四個短場景。戈爾拒絕用莎翁劇名為這部歌劇命名,他坦言這部作品是以音樂回應莎翁的文字,而非從劇本直接改編歌劇。他專注於李爾王和葛羅斯特這對中心人物的關係,並依自己的興趣,給整劇披上日本能劇的典禮色彩。但某個評論者認為,這部歌劇「還是未能給莎翁的詩文找到合適的樂律,此難題依然存在」,因此「不了解原劇的觀眾,基本不可能跟上歌劇角色的心理髮展」。[3] 這部歌劇,就像過去埃克托·柏遼茲(Hector Berlioz)創作的《貝特麗絲與培尼狄克》(Béatrice et Bénédict,1862),是對原劇引人入勝的演繹和發揚,但無法長出自己的戲劇翅膀自由翱翔。

布里頓的《仲夏夜之夢》首演後時隔五年,英國二十世紀的另一位偉大作曲家邁克爾·蒂皮特(Michael Tippett)(大英圖書館也藏有他的作品集)開始著手創作他的第三部歌劇《煩惱園》(The Knot Garden)。不同於布里頓,蒂皮特感到,歌劇絕不可讓劇作家或詩人寫唱詞。他親手寫詞,語句精煉,使歌詞只在音樂下發揮其全部魅力,但也絕不能剝離於音樂。他希望這樣可以避免歌劇音樂與戲劇韻文內生的樂感總是互相打架的窘境。他曾給布里頓寫信道,理想的唱詞是「那些我們沒能察覺的唱詞,以至於我們在走出劇場後感嘆『如果那時有詞就好了』」。[4]

這種觀眾反應,在改編自莎翁作品的歌劇裏是不可能實現的,那怕把原劇開膛破肚、切片裝盤。但莎士比亞是蒂皮特一生的痴迷。在他的首部歌劇《仲夏夜之婚》(The Midsummer Marriage,1955)裏,他不斷向莎翁的《仲夏夜之夢》致敬。《煩惱園》中的唱詞則紮根於《暴風雨》。歌劇情節是他的自創,是心理、音樂和氣象學意義上的三重現代風暴。七個角色構成一個夢幻世界,被普洛斯彼羅般形象的曼古斯收入自己的權力羅網,其他角色各為莎劇《暴風雨》中人物的化身:年輕姑娘弗洛拉讓我們想起米蘭達;一對快樂的愛人(戲中最早登場的一對愛人)脫胎於愛麗兒和卡利班。在第三幕,所有角色一同演繹《暴風雨》,引用的台詞往往是朗誦而非歌唱。《煩惱園》借用《暴風雨》抵達自己的結局,猶如月亮反射太陽的光輝,用現代精神讓七名角色結成同在的、寬恕的集體——這正是所有後期莎士比亞戲劇所探討的主題。這部歌劇在表演中加入對白,但並不打算把戲劇對白變成歌詞。它是對莎翁原劇的變奏,以這種方法,蒂皮特算不算解決了莎翁歌劇改編的難題?

也許算吧。但《煩惱園》仍未能取得如布里頓的《仲夏夜之夢》那般的權威地位,因為像這樣擁有獨立於莎翁原劇生命的歌劇自威爾第之後寥寥無幾。撰寫本文之際,《冬天的故事》(The Winter’s Tale)和《哈姆雷特》(Hamlet)成了目前最新的歌劇改編目標,想必之後也定有其他劇目成為改編的熱選。如果能輕鬆解決這個難題,或許作曲家就不會如此緊張,大可泰然自若地讓自己的譜曲隨莎翁戲文奏響——畢竟,後者註定永垂不朽。

脚注

文章翻譯: 黃毅翔

繁體中文校對:譚瑞雯

文章版權持有者:© Oliver Soden。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 奧利弗·佐登(Oliver Soden)

奧利弗·佐登生於英國巴斯,畢業於西蘇塞克斯的蘭心學院和劍橋大學克萊爾學院,並在劍橋大學榮獲雙一等榮譽學位。佐登為皇家莎士比亞劇團的創始人兼總監約翰·巴頓(John Barton)擔任兩年文學助理、並編輯巴頓的十部劇本集《坦塔羅斯》(Tantalus,Oberon Books,2014),他隨後在BBC Radio 3歷史悠久的節目《個人愛好》(Private Passions)出任研究員。他為多種媒體撰稿,包括《衛報》(Guardian)、《留聲機》(Gramophone)、《藝術新聞》(The Art Newspaper)及若干頂尖學術期刊。奧利弗是研究作曲家邁克爾·蒂皮特生平和創作的知名權威,做過大量相關講座和廣播。他正在撰寫蒂皮特的第一部成冊傳記,將在2019年由韋登菲爾德與尼科爾森出版社(Weidenfeld and Nicolson)出版。