莎士比亞時代的倫敦

早期現代的倫敦是正在擴張中的國際大都市,人群混雜,有朝臣、商人、工匠,也有妓女、乞丐和扒手。艾利克·拉斯穆森(Eric Rasmussen)與伊安·德庸(Ian DeJong)兩位教授在此文中描繪了這座塑造莎士比亞的想像力的城市。

莎士比亞時代的倫敦曾是早期現代英格蘭文化的大本營。當時倫敦人口約有十萬人,不但有皇室、貴族、商人、工匠、勞動者、演員、乞丐、小偷和間諜,也有來自歐洲大陸的受政治宗教迫害的避難者。正在穩步發展的英格蘭經濟吸引著來自荷蘭、比利時、德國,甚至更遠處的商人來倫敦開設商店。因此,倫敦人在城里漫步時「隨時」可以聽到各種各樣的口音和語言——像是歐洲各地、各行各業的齊聲大合唱。

「宮廷」(court)一詞指代這些皇宮以及女皇身邊的朝臣侍從:一千或一千名以上的僕人、侍者以及朝臣。宮廷經常有出行活動,與其說是因為女皇陛下想看別處風景,不如說更是出於非常基本的實用性考慮:如此之多的人製造的垃圾迅速超過了皇宮衛生設施所能承受的負荷。雖然抽水馬桶是伊麗莎白一世的某位朝臣約翰·哈靈頓(John Harrington)發明的(美國俚語中“john”有「廁所」的意思,以此「致敬」其發明者),莎士比亞時代英國皇家城堡中卻並未安裝室內抽水馬桶。因而,宮廷生活雖然可能是奢華的,卻也可能散發著臭味。

莎士比亞筆下的倫敦

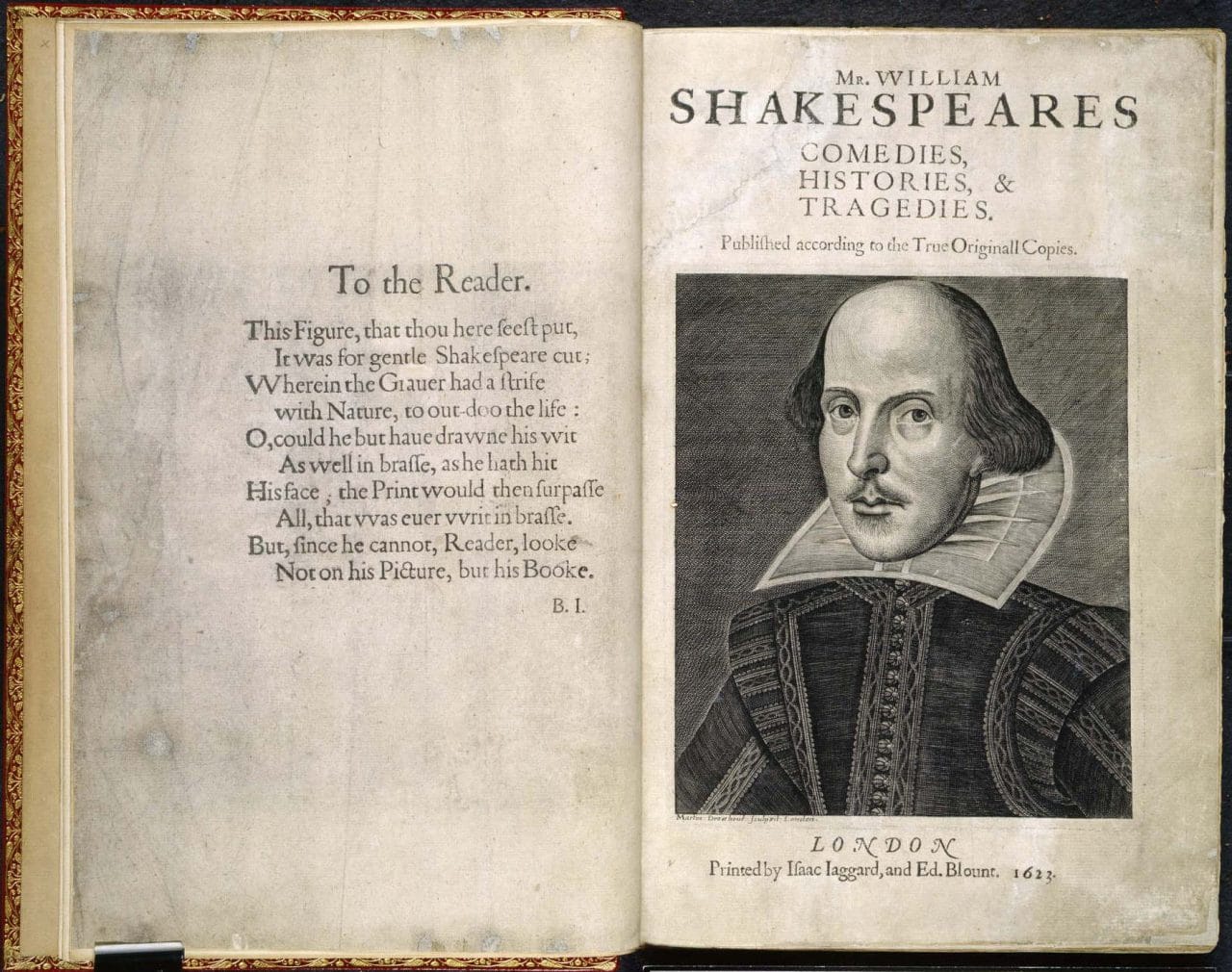

在莎士比亞的創作活躍期,書寫倫敦是一種時尚。其中本·瓊生(Ben Jonson)與托馬斯·戴克(Thomas Dekker)尤因創作「城市喜劇」而聞名。雖然莎士比亞從未對這一流行文類有過貢獻,倫敦在他的多部歷史劇中都曾作為背景出現過,諸如在《亨利四世》(Henry IV)上下篇中,福斯塔夫(Falstaff)的大本營野豬頭酒館(the Boar’s Head Inn)即是坐落在東市場街(Eastcheap)。在比《亨利四世》的創作時間早些,但故事發生在更晚歷史時期的劇本《理查三世》(Richard III)中,理查三世派人在倫敦塔(the Tower of London)裏謀殺了他的兄弟克拉倫斯(Clarence)和侄子們。而在不常上演的劇本《亨利八世》(Henry VIII)中,審判凱瑟琳的地點設在「黑衣修士」(Blackfriars)。早期現代的戲迷對這個名字應該是相當熟悉的,他們很有可能是到坐落在「黑衣修士」的室內劇院看戲——劇院正位於亨利八世安排審判凱瑟琳的房間的正下方。

宮廷與皇室

莎士比亞時代的倫敦周圍是皇家要地,西面是西敏斯特大教堂(Westminster Abbey),自1066年以來每一任英國君主都在此地加冕;東面是倫敦塔,多位皇室成員曾被監禁於此。伊麗莎白女皇與詹姆士國皇在倫敦市內和倫敦周圍有多處宮殿可用:白廳宮(Whitehall)(全歐洲最大的宮殿),漢普頓宮(Hampton Court),格林尼治(Greenwich),里士滿公園(Richmond),威斯敏斯特(Westminster),聖詹姆士公園(St. James)以及溫莎城堡(Windsor Castle)。這些宮殿內外皆富麗堂皇,為皇室在倫敦提供了盡可能的舒適生活,幾乎每個房間都設有壁爐,橡木板牆上掛有花毯,既保溫又隔音。伊麗莎白女皇會按照每年的日程從一個宮殿搬往另一個宮殿,通常在白廳宮過聖誕,在里士滿過新年,在溫莎城堡過復活節。

在倫敦謀生

雖然倫敦的社會成員中最矚目的或許是皇室、朝臣與貴族,早期現代倫敦的很大部份人卻都在忙於生計。在莎士比亞之前以及莎士比亞所處的時代,倫敦的經濟發展很大部份可能都得歸功於處身在這座城市裏的零售商、工匠、批發商與製造業者。

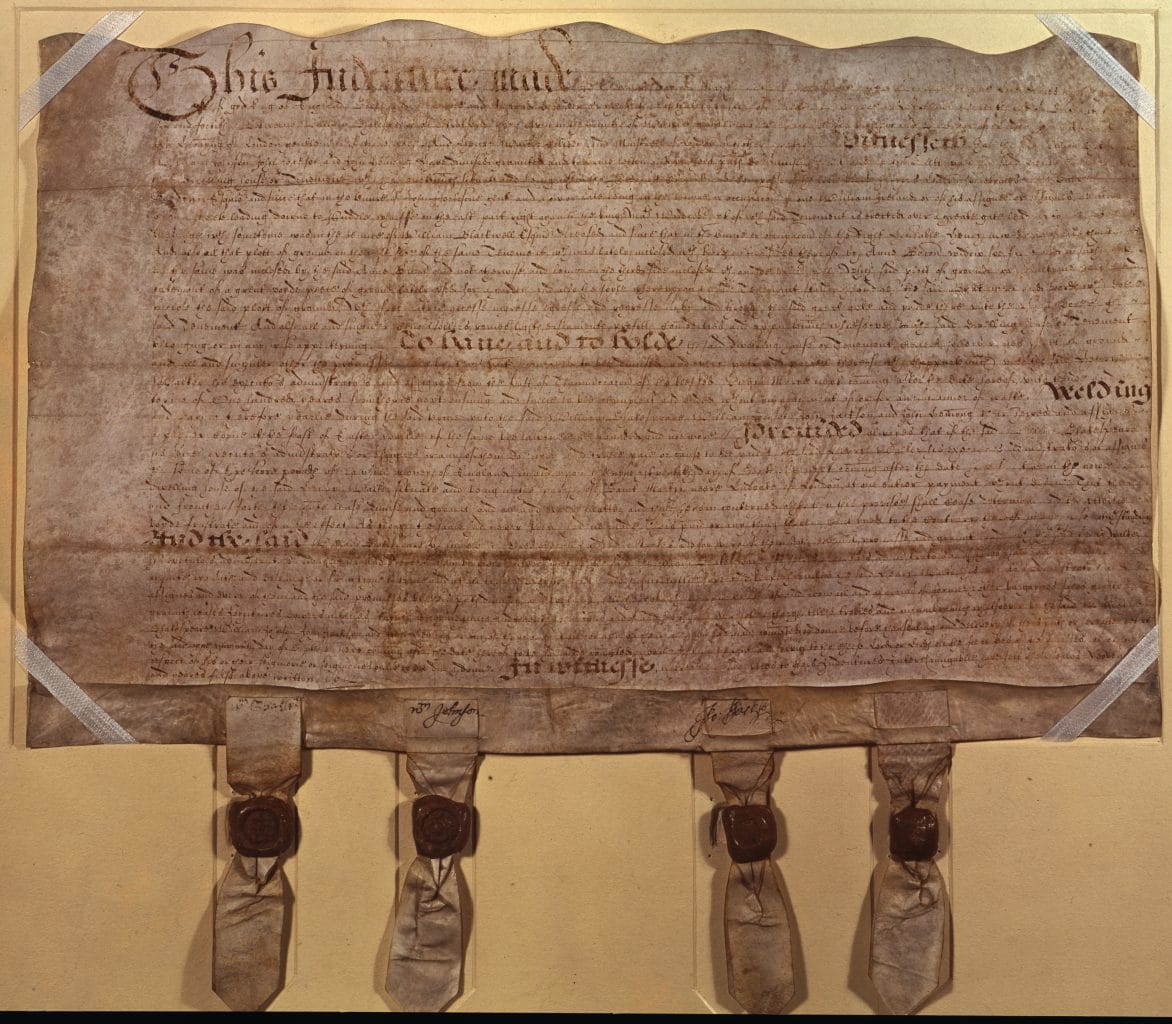

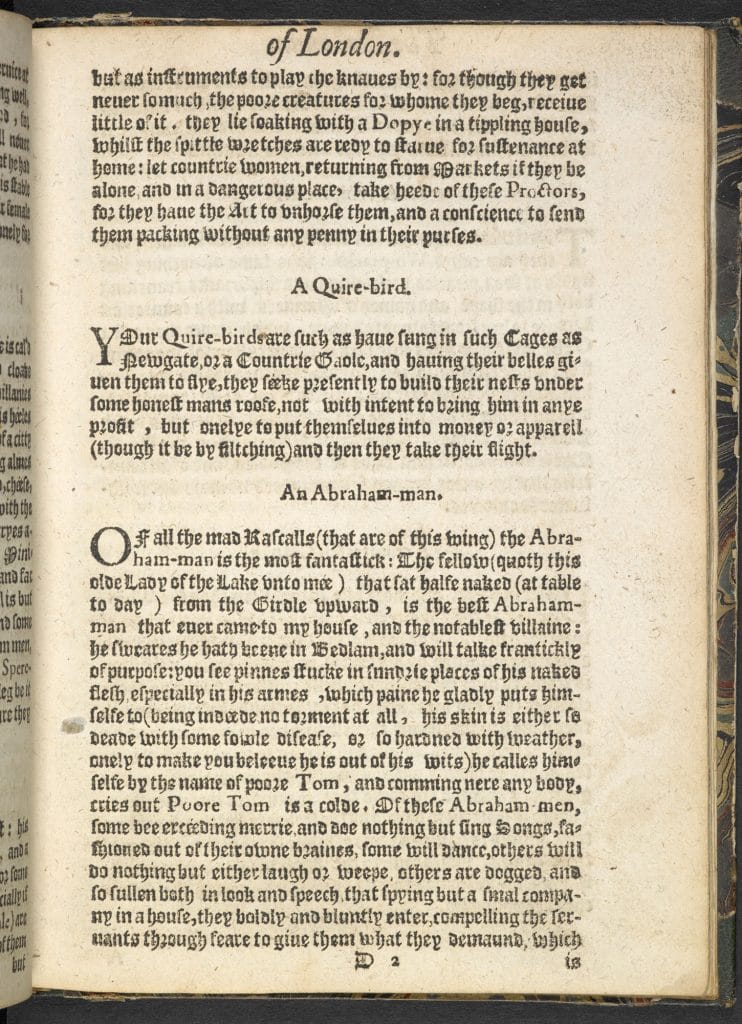

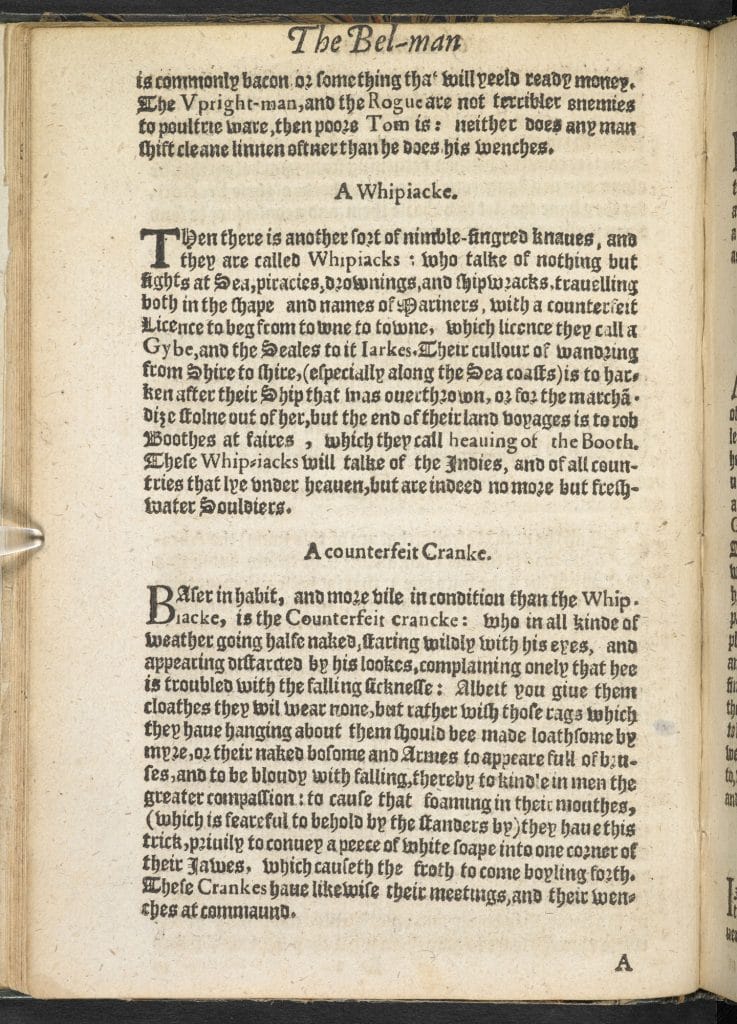

在莎士比亞時代的倫敦,印刷出版的文字也成為了人們積極生產售賣的商品之一。技術的進步使得小冊子、佈道文、劇本、詩集、公告、酷評、哀史等得以大量快速地印刷出來。書商們獲取並印刷各種資料,售賣給倫敦各地的主顧——貴族、富有的資產階級、工匠,甚至是識字的窮人。

雖然任何具有一定水準的手藝技術工匠都能在倫敦謀生,但他們都需應對的一個障礙就是行會制度——這是從中世紀組織管理勞動力的模式轉變而來的。行會提供了有用的社會、商業結構,以經驗與技術水平來確立等級關係(從學徒到雇主)。行會也提供了將不良會員排除在外的方法。假如出於某種原因,某個倫敦零售商在行會中惹人討厭,他可能會遭受譴責,甚至被驅逐出行會。這種排外可能會產生激烈後果,令不幸的商人陷入貧困之中——這是在倫敦的一個嚴重困境。早期現代的倫敦對於窮人而言則是一個惡劣的地方。

貧困與瘟疫

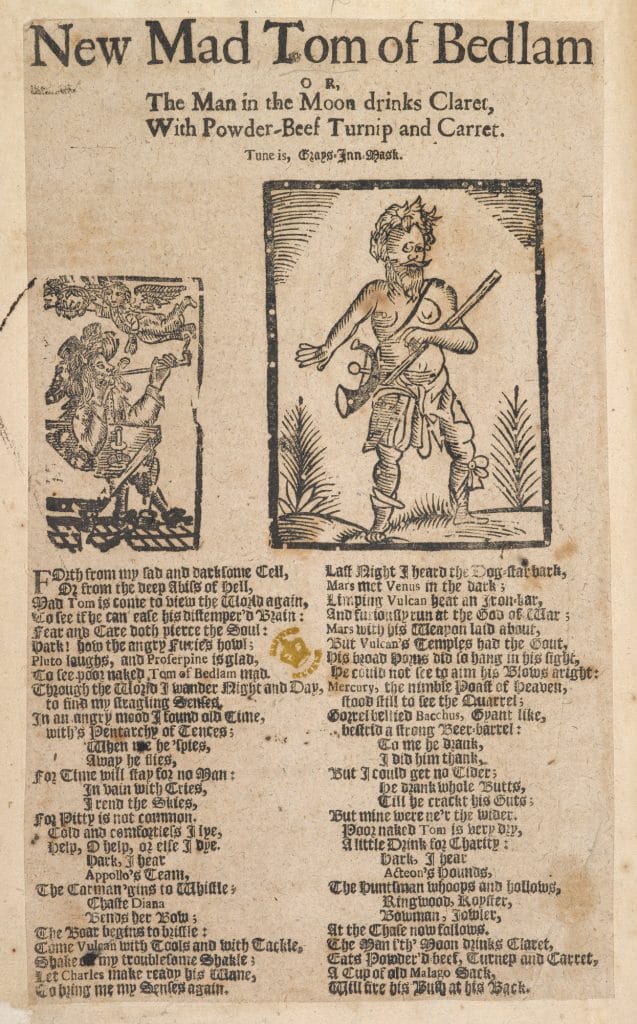

在莎士比亞時代,窮人少有希望能夠逃脫飢餓、寒冷、陰濕、疾病、曝曬之苦。街上到處是乞丐。其中一些人是從不宣而戰的西班牙與英格蘭之戰中退下來的老兵,常是殘廢的或是毀容的。其他一些是從各行會裏被驅趕出來的自由民。還有一些是從鄉下來的,或許是指望能找到工作,或盡力躲避家族糾葛,或逃避法律懲罰的。

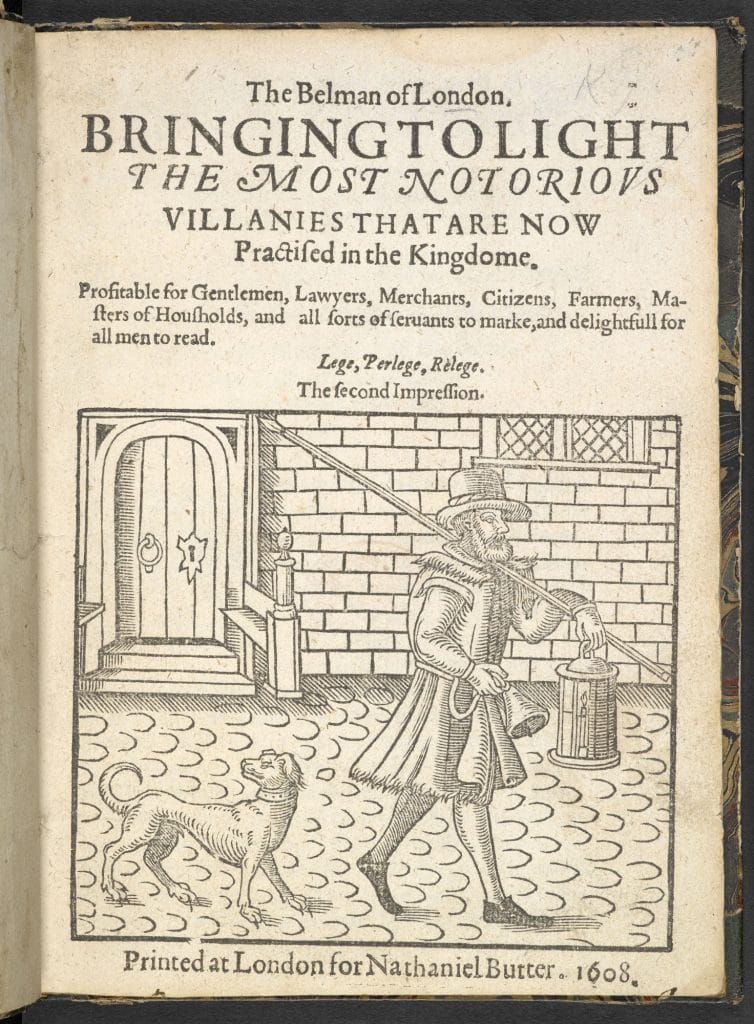

因為窮人多半是不識字的,關於他們生存狀況的記錄少之又少。我們對他們的認識主要來自政府文件記載,比如第一部關於救濟窮人的法令以及涉及流浪漢的法律。約翰·斯托爾(John Stow)的《倫敦調查》(Survey of London,1598)詳細講述了皇室採取的各種措施,從倫敦的避難者中找出「麻風病人」,「以避免被傳染的危害」。到了1601年,貧困四處蔓延,伊麗莎白一世頒布了《濟貧法》(An Act for the Relief of the Poor),明令地方、社區對窮人做反饋。政府希望能供給窮人衣食,不一定是出於仁愛或是善心,更常是因為防止瘟疫的危害。

十四世紀的黑死病瘟疫剛結束,腺鼠疫緊接著在歐洲肆虐衰微。此時的倫敦人口增長迅速,外來人口不斷湧入,讓城市變得尤其脆弱。儘管政府已經做了最大努力,瘟疫仍然成為倫敦日常生活的一部份。劇院被認為是傳染病的溫床,在莎士比亞的職業生涯中許多劇院不斷被逼關停。

在倫敦相對富有的市民的觀念中,對瘟疫的恐懼是對窮人、殘疾人、無家可歸的人的厭惡而有所關聯的。中上層階級不僅譴責這類人是疾病纏身,而且將倫敦的這些不那麼幸運的人妖魔化,認定他們是罪犯。不過,與任何一座大城市一樣,倫敦市中會有許多人觸犯法律,不管他們是不情願還是主動而為的。莎士比亞在倫敦粗暴的人群中穿梭往來時,身披枷刑的小偷可能會從他身邊經過,小男孩也可能從他身邊擦身而過,想要偷他口袋裏的錢。扒手可能會跟蹤穿著講究的莎士比亞,試試那他們用來把繫於衣服上的錢袋帶子割斷的刀鋒。妓女打扮得珠光粉氣的,可能會從窗戶中探出身子,跟潛在顧客打招呼。那些肌肉發達、帶著傷痕的彪形大漢、臉色陰沉的老兵,莎士比亞也可能看見過,然後避開,但這些人卻剛從與西班牙交戰的戰場上歸來,正想跟路人打上一架呢。

泰晤士河

除了記錄窮人的困境,《斯托爾的調查書》(1603年版)還對泰晤士河作了生動的描繪,泰晤士河對倫敦的崛起成為歐洲最大、最重要的城市作出重大貢獻。正通過這條河流,斯托爾寫道:

各種各樣的商品很容易就被運送到了倫敦,這座重要的存儲倉庫也是這一個區域中所有商品貿易的中心城市;不用提到那些大船和其它貨運船隻,開往倫敦、威斯敏斯特市、薩瑟克區的小平底船和其它小船的數量就估約有二千艘以上,而至少有三千個賤民被安排在此工作,參與其中的運作。

泰晤士河是倫敦生活的必須,但或許出人意料地是,倫敦人卻並未善待這條河。到了早期現代時期,泰晤士河成了工業以及人為垃圾的貯藏所。環球劇場的觀眾肯定祈盼過涼爽的天氣,祈求能壓住劇場外河流不斷泛出的惡臭味。泰晤士河堆滿了髒物,肯定也變成了疾病的主要載體。叛國者被處決後頭顱被割下,也被掛在了倫敦橋的柱子上,必定給這早已惡臭的環境增添了恐怖的元素。

羅馬人選擇倫敦的位置,當然是因為河道在那裏最先變窄,運用當時的技術能夠架起一座跨越兩岸的橋樑,於是倫敦橋在幾個世紀以來一直是商貿繁榮之地。在莎士比亞時代,倫敦橋邊上坐落著百多座建築物,很多的是一層是店舖,二層是住所,露天攤位,甚至有座四層的「無與倫比宮」(Nonesuch House)——之所以取這樣的名字,是因為它在全歐洲都是「獨一無二」的——它的南面對著泰晤士河,那裏有一塊牌子上寫著「時不等我」(the Time and Tide stay for no man)。與莎士比亞同期時代的麥克·德雷頓(Michael Drayton)精當地總結了倫敦人對泰晤士河的自豪感:「那一座最昂貴的橋令它名聲大噪,/那座橋讓所有其他河流都黯然失色」。

撰稿人: 伊瑞克·雷斯穆森(Eric Rasmussen) 伊恩·德庸(Ian DeJong)

伊瑞克·雷斯穆森,內華達大學英文系的首位教授及系主任,他合編了皇家莎士比亞劇團出品的《莎士比亞作品全集》(William Shakespeare: The Complete Works)及《莎士比亞與其他劇作家:合作戲劇》(William Shakespeare and Others: Collaboartive Plays)。伊恩·德庸是內華達大學的博士生,他的學術研究方向主要圍繞著莎士比亞的文化建構。他的作品發表於莎士比亞季刊(Shakespeare Quarterly)。