福爾摩斯現象:一個「跨文化」的述評

在本篇特邀文章中,李歐梵教授探究了《福爾摩斯探案》(Sherlock Holmes)在中國尤其是晚清時代(二十世紀初)的譯介與傳播,集中討論了虛構主角福爾摩斯作為一位「維多利亞式的紳士」是如何被塑造,並探討了他在中國讀者心目中的特殊魅力。

英國文學中的人物,在全世界最知名的是誰?我認為除了哈姆雷特(Hamlet)之外,恐怕就是福爾摩斯了。前者是莎士比亞經典名著的主人翁,不在話下;後者只不過是一個私家偵探,他的作者柯南·道爾(Arthur Conan Doyle,1859-1930)的名氣,當然無法和莎翁相比,文學研究者往往把他列在通俗作家之列,不登大雅之堂。然而,他在五十六篇「福爾摩斯」故事中所創出來的人物,也不知道「轉世」重生了多少次,至今還活在各種媒體之中。最近BBC為他拍了電視連續劇,而在本網站上也赫然有兩篇關於他的故事,箇中緣由待我在後文一一討論。

福爾摩斯在中國

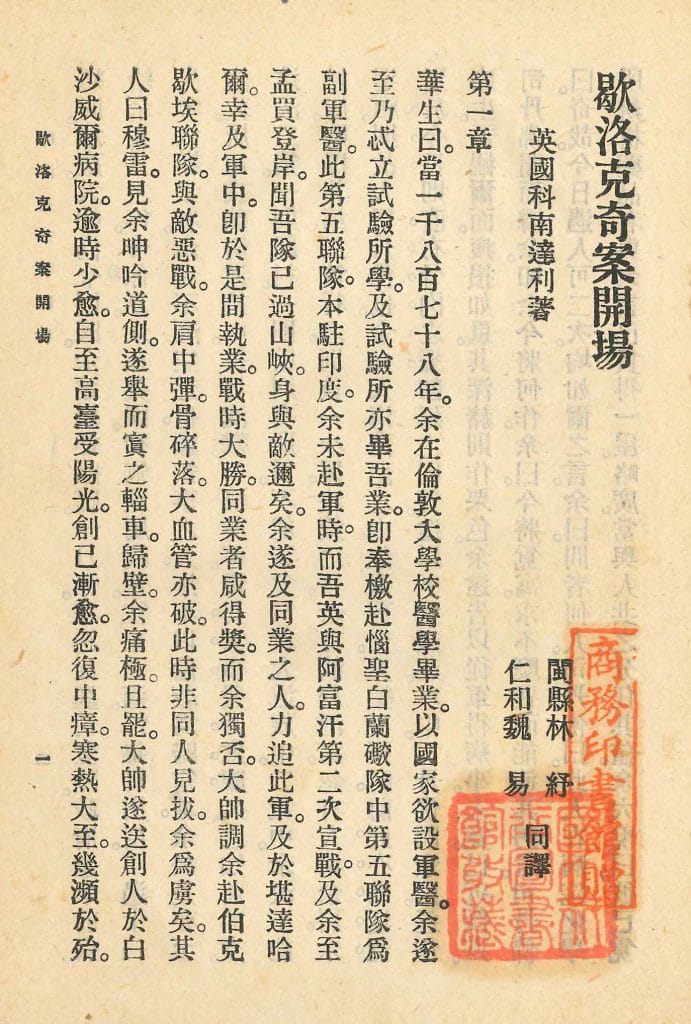

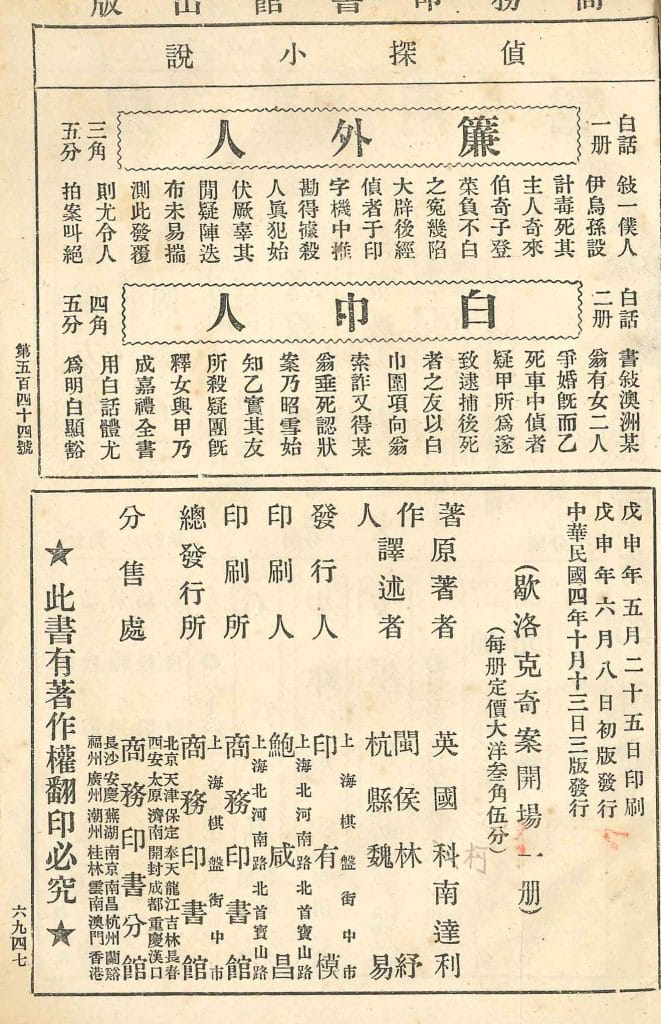

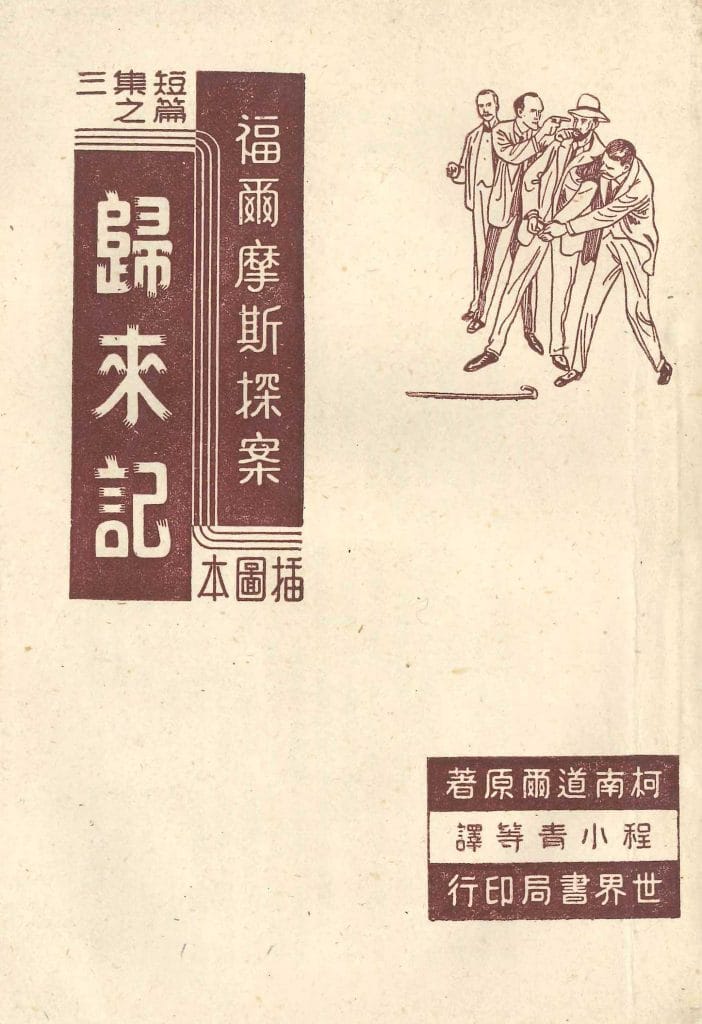

在中國,早在晚清時代(1895-1911)就把福爾摩斯的故事翻譯介紹進來了,幾乎和原作在倫敦出版的時間同步,到民國初年竟然出版了《福爾摩斯偵探案全集》(中華書局, 1916),第一版共有十二冊,包羅了四十四個故事,採用淺顯的文言,後來又有白話文版,當然,同一篇故事譯成不同版本的更是不計其數。妙的是:早期翻譯福爾摩斯的人大多也是通俗文人,後世人稱之為「鴛鴦蝴蝶派」,反倒五四新文學的作家對福爾摩斯卻不那麼熱衷。我最關心的問題是:為甚麼這個小說人物會紅遍全球?他幾乎變成了歷史上的真英雄,小說中他的住所:貝克街221B號,現在成了旅遊景點。他的中文名字「福爾摩斯」在中國也家傳戶曉,不知道是誰起的,定了名之後,他似乎變成了中國人了,原名Holmes 中的H音變成了F音,可能是譯者本人的方言口音。就連上世紀二十年代的上海居然也冒出了一家小報,就叫「福爾摩斯」,可見其在中國知名度之高。

誰是福爾摩斯?

小說中福爾摩斯原型是一位維多利亞式的紳士(即便其作者柯南·道爾是「後維多利亞」時代的人 ),他的性格特點是什麼?我認為最重要的是他冷靜的理性思維和推理能力,這種理性與維多利亞時代的科學觀念是分不開的。推理主要靠邏輯思考,不能隨意猜測或作先入為主的判斷,更不能訴諸神明,談甚麼「天報應」。正因為如此,福爾摩斯和中國傳統文學中「公案」小說中的人物(如狄公,包公)大不相同,偵探小說和公案小說也不能歸為一類。公案小說中偵探人物是官,而不是「私家」偵探,福爾摩斯之所以受當時的中國讀者歡迎,恰是由於晚清官場太過腐敗,使得人民渴望有另一種「非官方」的英雄人物出現。還有一個重要因素是都市,福爾摩斯住在倫敦,當年就是國際大都市;而中國傳統中的非官方「草莽英雄」的活動場域——江湖——是農村、小鎮、或小城市。到了二十世紀初,上海變成了中國唯一的國際大都市和印刷媒體的集中地,福爾摩斯在中國的讀者,大半也在上海,或多少延伸到長江流域的沿岸都市。作為一個都市人,福爾摩斯不會飛簷走壁,最多只會劍術和拳擊,但施展的機會不多,破案的主要武器還是他的大腦,先靠他的智慧和理性解決懸疑的線索,解決後,破案就不成問題了。他既然是私家偵探,當然便不屬於官場,因而保持了一種公正或社會公益之心。當年翻譯者之一的冷血(陳景韓)就曾直言:中國官府偵探早已腐敗,「種臟誣告,劫人暗殺」,所以「中國之偵探者,其即福爾摩斯所欲抉發而鋤者歟」。另一位知名譯者包天笑認為:「其人重道德有學問,方能藉之以維持法律,保障人權,以為國家人民之利益」。

在柯南道爾筆下,福爾摩斯表面上很有禮貌,但私底下還有不少「孤僻」的怪脾性,例如吸毒(cocaine),脾氣抑鬱,時常亢奮,喜歡拉小提琴,時好時壞,隨其心情而定,這些性格上的特質,都是從他的同房好友華生醫生(Dr Watson)的敘述中洩露出來的。華生的個性溫和而遲鈍,作為極端聰明的福爾摩斯的搭檔,恰到好處。兩個人物加在一起,也代表了維多利亞文化的陰陽兩面。但是這樣的配搭,在敘事的層次上卻為早期的中國譯者和讀者加添了一層麻煩: 故事是用華生的口氣講出來的,因而敘述者(narrator)第一人稱的觀點佔了上風,而中國傳統小說中很少有這種突出敘事者主觀立場的敘事方式。然而這個問題不久就被解決了,譯者用種種方法把華生的敘述「客觀化」,或以「華生曰」,或者乾脆將之重組改編,變成了全知觀點——即以旁觀者的角度表現小說人物內在、外在的面貌。但不論如何,一種西方小說常用的「主觀觀點」和語氣還是被介紹進來了,而且進展神速,到了民國時代,已經見怪不怪了,至少不會阻礙整個故事的懸宕氣氛。

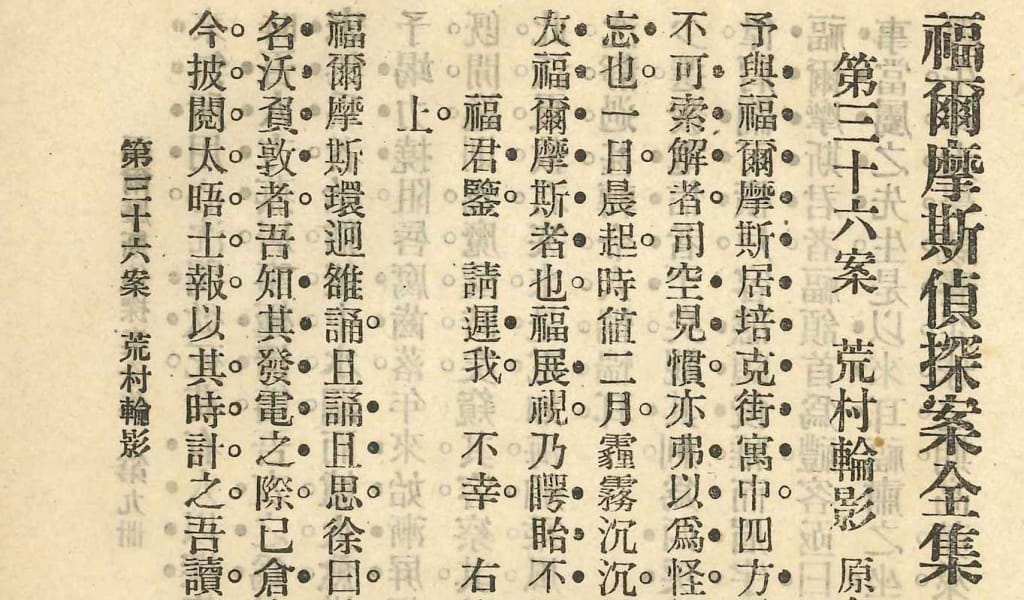

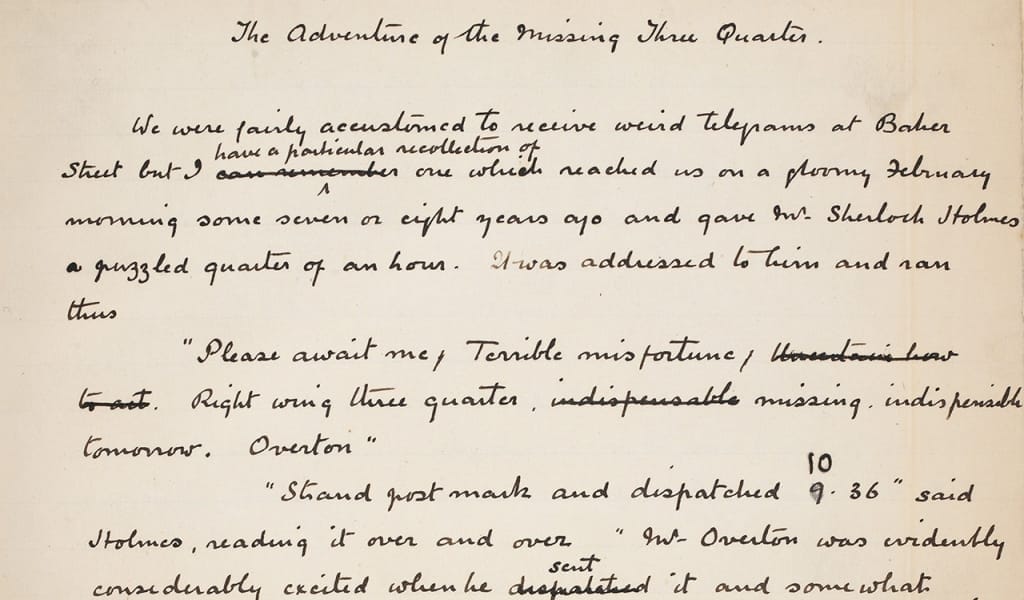

《失蹤的中後衛探案》與其文言譯本

不少學者早已指出:偵探小說的寫法和讀法,一切都要以情節(plot)為主,而偵探小說引人之處,更是在敘事的過程中把讀者故意引入歧途;例如,往往是作為敘事者的華生先被誤導,而福爾摩斯總會在最後找到正確的線索。但有時連福爾摩斯都走錯了路,譬如列入《探索英國文學》經典名單中的《失蹤的中後衛探案》(The Adventure of the Missing Three-Quarter)這篇故事,和其他的福爾摩斯探案相比,情節並不離奇,也沒有什麼神秘不可解的疑難,倒是連這位大偵探都被那位劍橋大學的名醫所坐的馬車引錯了路,失落在劍橋城外的荒村,接連跟蹤兩次,才真相大白,所以最早的中文譯者嚴天侔將之譯為「荒村輪影」,就是根據故事情節而命名的。這篇小說屬於後期作品,是柯南道爾把福爾摩斯從死裏復活後寫的小說,筆調也和緩多了,故事徐徐道來,只在開頭故意製造一點懸宕氣氛,用一封匆匆寫就的電報引進一個足球教練的來訪。這也是柯南道爾慣用的手法,後來發展到美國偵探小說的類型之一「黑色小說」之中,半夜的突訪客則變成了「金髮尤物」。柯南道爾保持了他的「紳士」風格,文中鮮有色情或女性尤物,福爾摩斯是個單身漢,終身未娶,倒是比較平庸的華生娶了一個典型的「淑女」。中國的讀者似乎對這個婚姻問題無動於衷,更注意他的正面形象,後來又有人翻譯了法國大盜亞森羅萍(Arsene Lupin)的故事,和福爾摩斯對壘,結果當然是福爾摩斯贏了。

如果我這個雙語讀者有資格對原作者作一點小小的批評的話,那就是柯南道爾所慣用的維多利亞文筆,有時候句子太長,反而把故事的戲劇性張力沖淡了。附帶值得一提的是:《失踪的中衛》這篇故事的作者手稿尚存,彌足珍貴,而且幾年前曾運到日本展覽。我在網上查到其第一頁的影印,作者只改了幾個字。可見他不是一個對文筆斤斤計較或發揮得淋漓盡致的作家(如詹姆斯·喬伊思)。然而和其他維多利亞時代的作家相比,他的文字顯得簡潔多了,至少不拖泥帶水。更值得注意的是:用中國文言翻譯出來以後,雖然在內容上有少許差錯,但文筆反而生動不少,讀來有時清爽許多,至少不顯得囉嗦。我們且把第一頁譯文和原文仔細比較一下,就可以看出兩種文體的差異,和這種典型的文言譯文風格。

開始的第一段,原文相當簡潔,只在交代情節,但也沒有甚麼文采可言。可譯文竟然比原文還長,為甚麼?我認為是為了顧及讀者初次閱讀時容易理解,在傳統中國的小說中往往先交代故事的場景的人物的背景,因此,在此譯者嚴天侔也「加鹽加醋」地添上一句:「四方函電紛至沓來」,而且把原文中“weird”一字詳加解釋:「措詞命意恒有詭異,支離不可索解者,司空見慣,亦弗以為怪」。此類手法,現在的譯者會覺得不負責任,然而在當時幾乎所有的翻譯都是某一個程度的改寫。和其他譯文相較,這篇已經算是很「負責任」了。然而,文言文的韻律感,在此也表露無遺,且看下面添加的寫景文字:「時值二月,霾霧沉沉」(gloomy February),「對景難排百無聊賴」。四個字一組的成語式的句子,是文言文的骨幹,當年的讀者讀來毫不費力,因此雖然譯者添加了不少潤飾句子,讀來依然順暢。到了電文部份,文言文的簡潔效果就很明顯了:原文是:“Please await me. Terrible misfortune. Right wing three-quarter missing; indispensable tomorrow”;譯文是:「福君鋻 請遲我 不幸 右翼健將忽亡去 明日不可無此人」。「福君」指的當然是「福爾摩斯」。把“Please await me”譯成「請遲我」似乎不通,而英式足球中的“three-quarter”譯者顯然也不懂,只能說是「健將」,意思不差。在最後兩句,文言中慣用的七個字對聯式的文體,很自然地出現了且得到了意想不到的韻律。如果再繼續讀下去可以看到原文中的白話“reading it over and over”譯成了「且誦且思」,竟十分對稱。原文中“evidently considerably excited”兩個副詞堆在一起,在文言譯文裏的「倉皇失據」四個字相比就顯得更簡潔而有神韻。到了典型的英國人說話的語氣如“Well, well, I dare say…”譯者則省去不譯了。

如此仔細分析下去,沒完沒了。我認為譯者的問題至少和原文「旗鼓相當」,雖有少許錯誤,但總體上並不遜色。繼續閱讀下去,故事情節開始轉折,原文的難度也漸增,但譯者一一解決。包括福爾摩斯從電文原稿的墨跡的「反文」解讀出來的六個字:“Stand by us for God’s sake”,譯文為:「幸拯吾等,上天救之」。如果直接譯成現代的白話,就是:「支持我們,看在上帝的份上」,反而比不上文言譯得傳神。故事情節發展得越離奇,文言的敘事力量也越明顯,直到最後真相大白,文言的簡潔文體躍然紙上。

但是今天的讀者又有多少人願意讀文言文的福爾摩斯故事?年輕一代的讀者更不會顧及文體結構,只注意主角的形象。在BBC的電視連續劇中的福爾摩斯年輕多了,而且身手矯捷,然而這個新的形象,和原來的維多利亞紳士差別太大了。也許那個溫文爾雅的紳士時代已經一去而不復返。

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 李歐梵 (Leo Ou-fan Lee)

李歐梵 ,是香港中文大學的冼為堅中國文化講座教授。他曾在美國的普林斯頓、印第安納、芝加哥、加州大學洛杉磯分校、和哈佛大學任教。他出版的作品包括:《中國現代作家浪漫的一代》(The Romantic Generation of Modern Chinese Writers),《 鐵屋中的吶喊:魯迅研究》(Voices from the Iron House: A Study of Lu Xun),《上海摩登》(Shanghai Modern),及文化批評文集二十多種。