十九世紀的劇院

在十九世紀初的倫敦,其實只有兩家劇院。今天,榮譽退休教授杰姬·布拉頓(Jacky Bratton)將帶領我們追溯歷史,了解劇院在十九世紀的發展,探索在這一時期湧現的新場所、表演的新形式和戲劇作家。

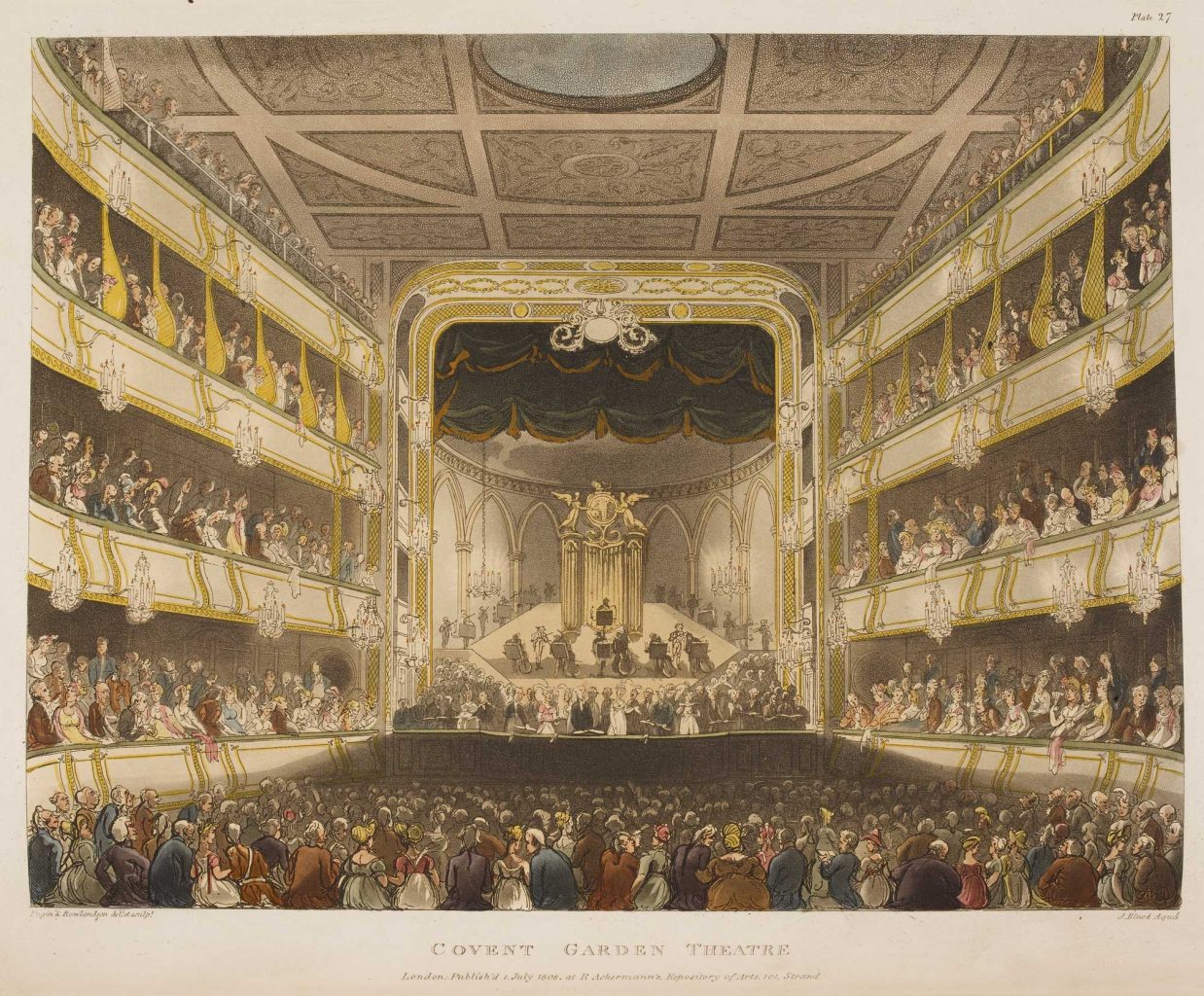

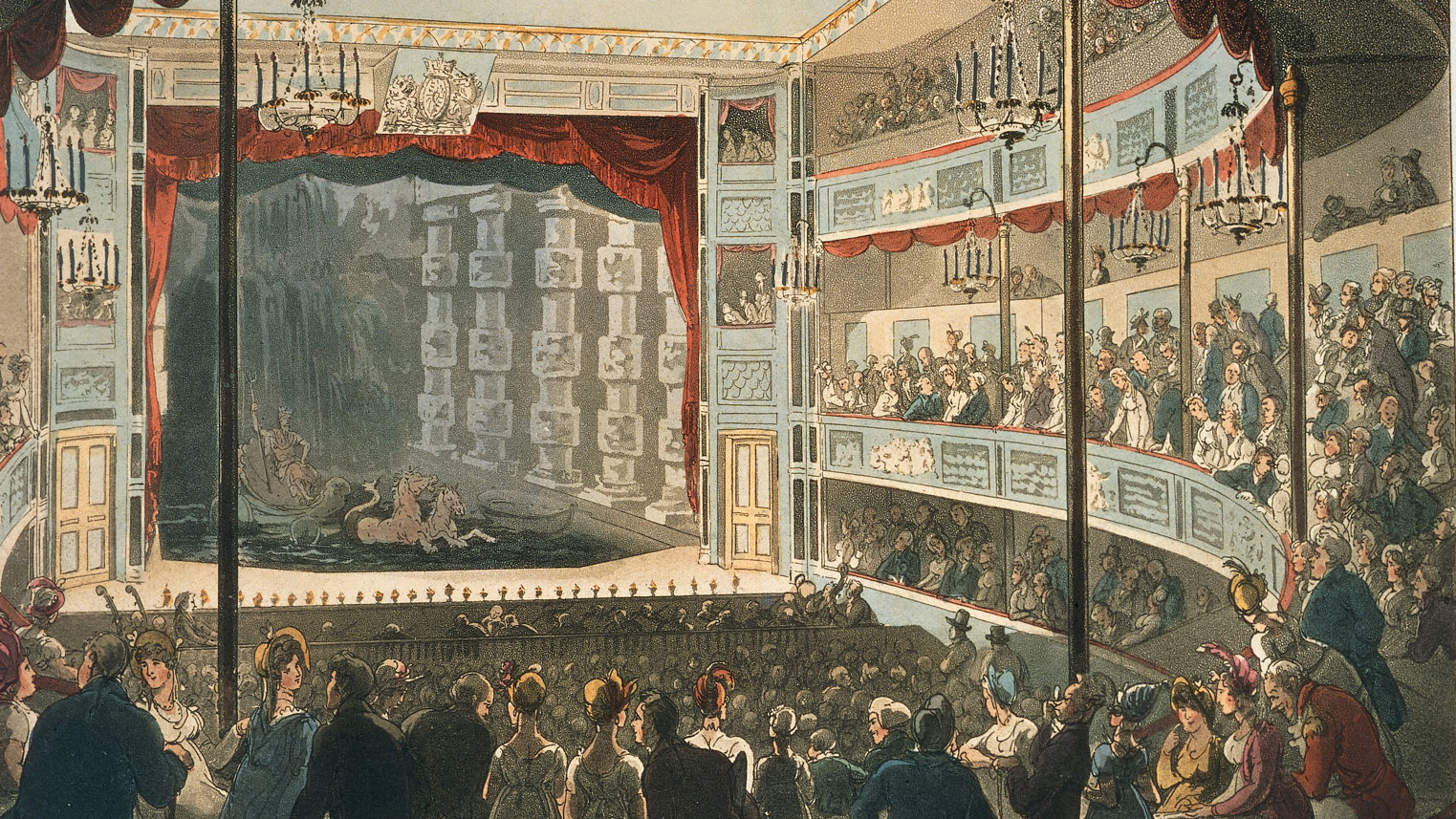

十九世紀伊始,倫敦人口爆炸性增長,卻沒有足夠的劇院來適應激增的人群。已有的演出場所人滿為患,正廳(pit)、包廂(box)或樓座(gallery)裏擠滿了市民。自十七世紀以來,位於科文特花園(Covent Garden)和德魯里巷(Drury Lane)的兩大劇院形成壟斷,只有這裏的劇院擁有在冬天上演戲劇的官方許可。經年累月,這兩家劇院已經發展成為大型的多功能場所,嘈雜不堪。除了表演正統戲劇,劇院還會舉行其他迎合大眾的活動,例如籠中馴獅、騎馬搏斗等等。劇院中設有兩個王室專用包廂,有一層巨大的樓座,而在底下的正廳,觀眾來來往往,或是在沒有靠背的長椅上交頭接耳,或是同樓上包廂裏的朋友大聲打招呼。在大堂和酒吧里,男人甚至還可以召妓。為了謀生意,妓女們是買了特價的季票出入劇院的。人滿為患的劇院(這地方還常常起火)因此需要不斷翻修、擴建。1809年,劇院經理約翰·菲利普·肯布爾(John Philip Kemble)重建了一個巨大的科文特花園劇院。為了保證資金來源,他新添了一層私人包廂,專給富人享用,其他座次的票價亦水漲船高。但在民眾看來,這個劇院是全國人民的聚會場所,劇場經理昭然若揭的私有化舉措遭到了反對,引發了「原價起義」(Old Price riots)。這場暴亂持續了超過六十個日夜,民眾在劇院裏即興歌舞,小號與鼓聲不斷,喧囂聲淹沒了舞台上的麥克白。最終,劇場經理被迫讓步。

劇院擴張

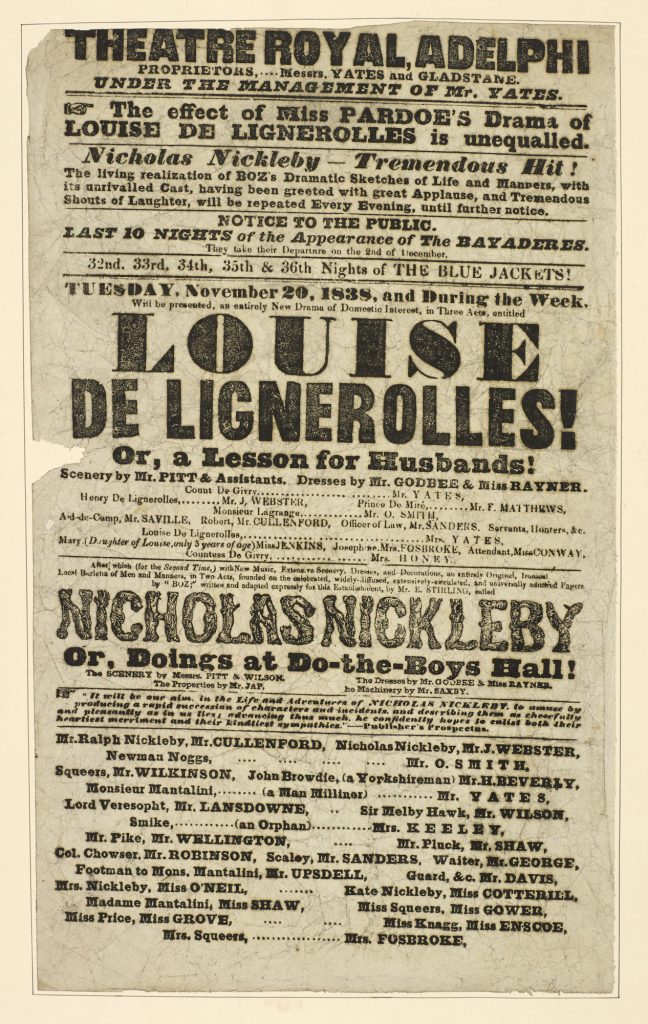

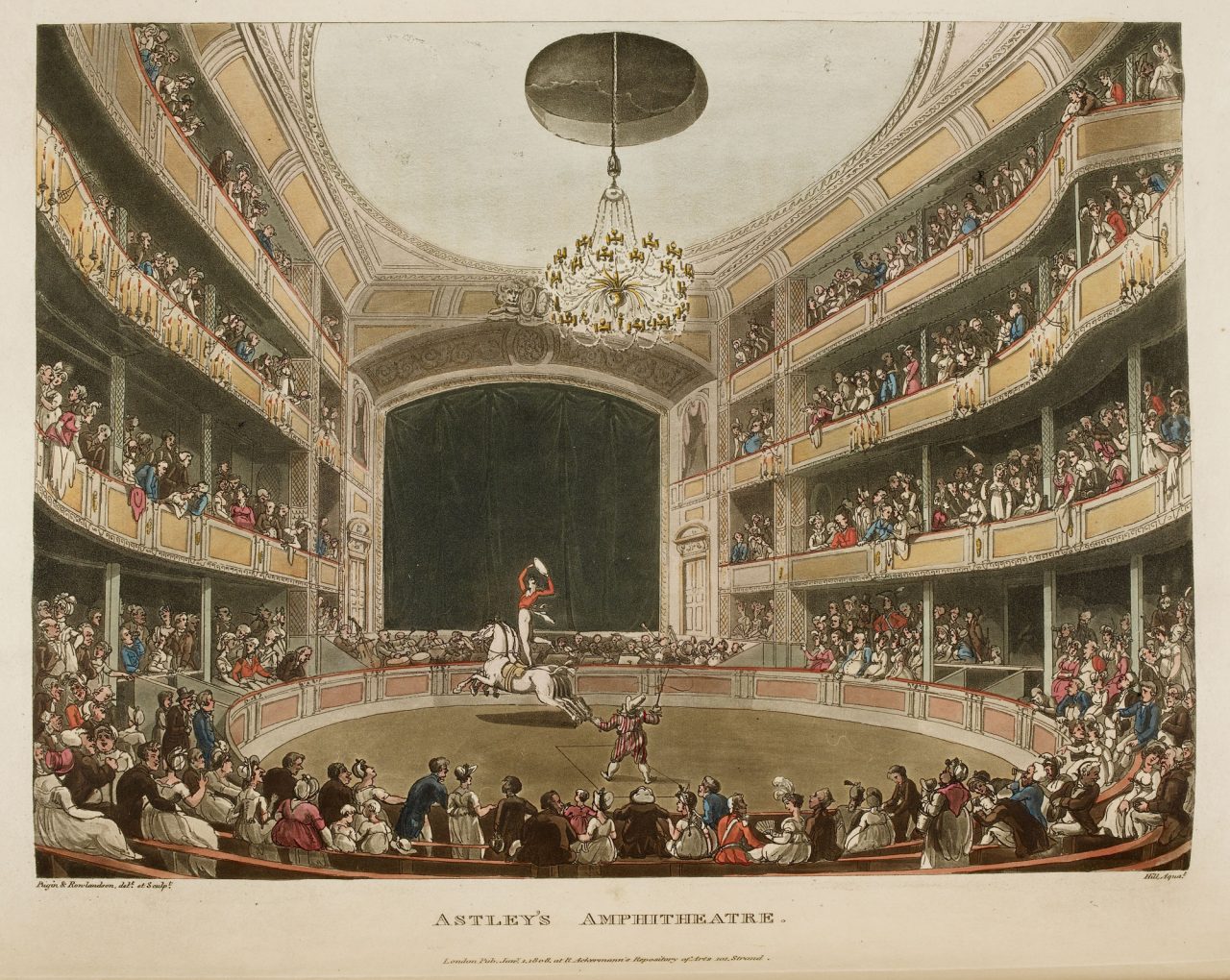

這些劇院均擠在上述兩座大型建築樓群,到了夏天便只有相較小型的干草劇場可以看戲,這對於當時世界上最大的城市(倫敦)來說已經遠遠不夠了。十九世紀初,一個現代化的倫敦西區初具雛形,宮務大臣領導下的王室內廷稍稍改變了雙頭壟斷的局面,允許河岸街(Strand)上的小劇院表演一些喜歌劇(burletta),一些帶有音樂的戲劇。這些小劇院包括簡·斯科特(Jane Scott)的無雙劇院(Sans Pareil),也就是阿德爾菲劇院(Adelphi)的前身。也有創業者開始在城區以外,依靠地方官的許可開辦戲院。這樣的劇院只能出現在倫敦以外,一年中劇院通常只能開放短短一季,並且要獲得地方政府的允許。倫敦市中心周邊的劇院都以這種方式獲得營業執照,例如南岸(South Bank)一帶的劇院,老維克劇院(Old Vic)的前身科堡劇院(Coburg),以及阿斯特利圓形劇場(Astley’s Amphitheatre)。後者是世界上第一個將馬戲團的圓形劇場和舞台結合以便更好地呈現戰爭和圍剿場面的劇院。科堡劇院,即今天的老維克劇院,也經常因為太過冒險的表演而收到警告或遭到檢控,其中一小部分甚至被即刻關停。

推陳出新

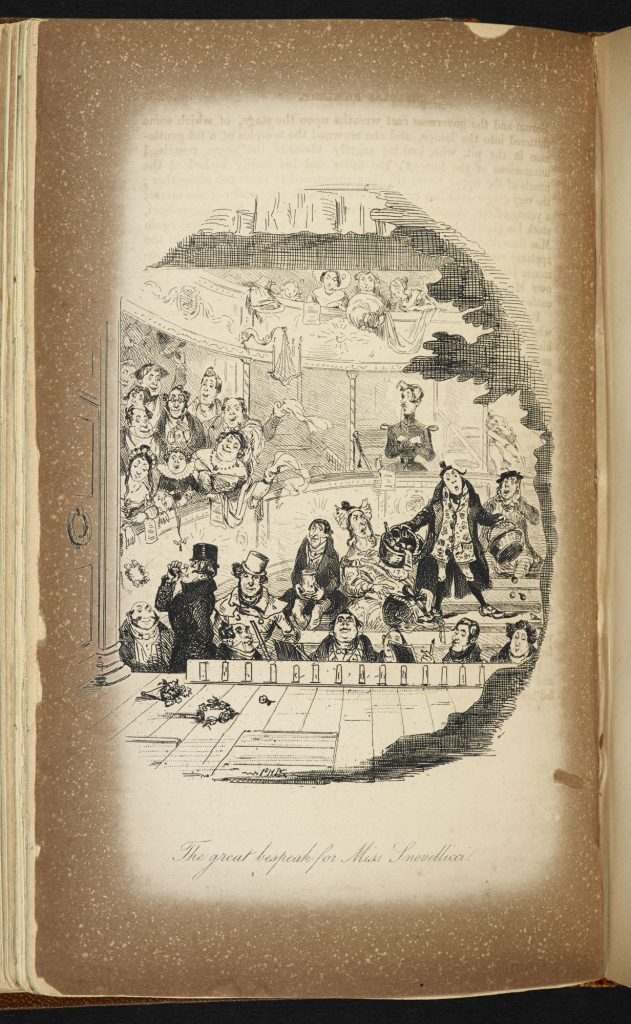

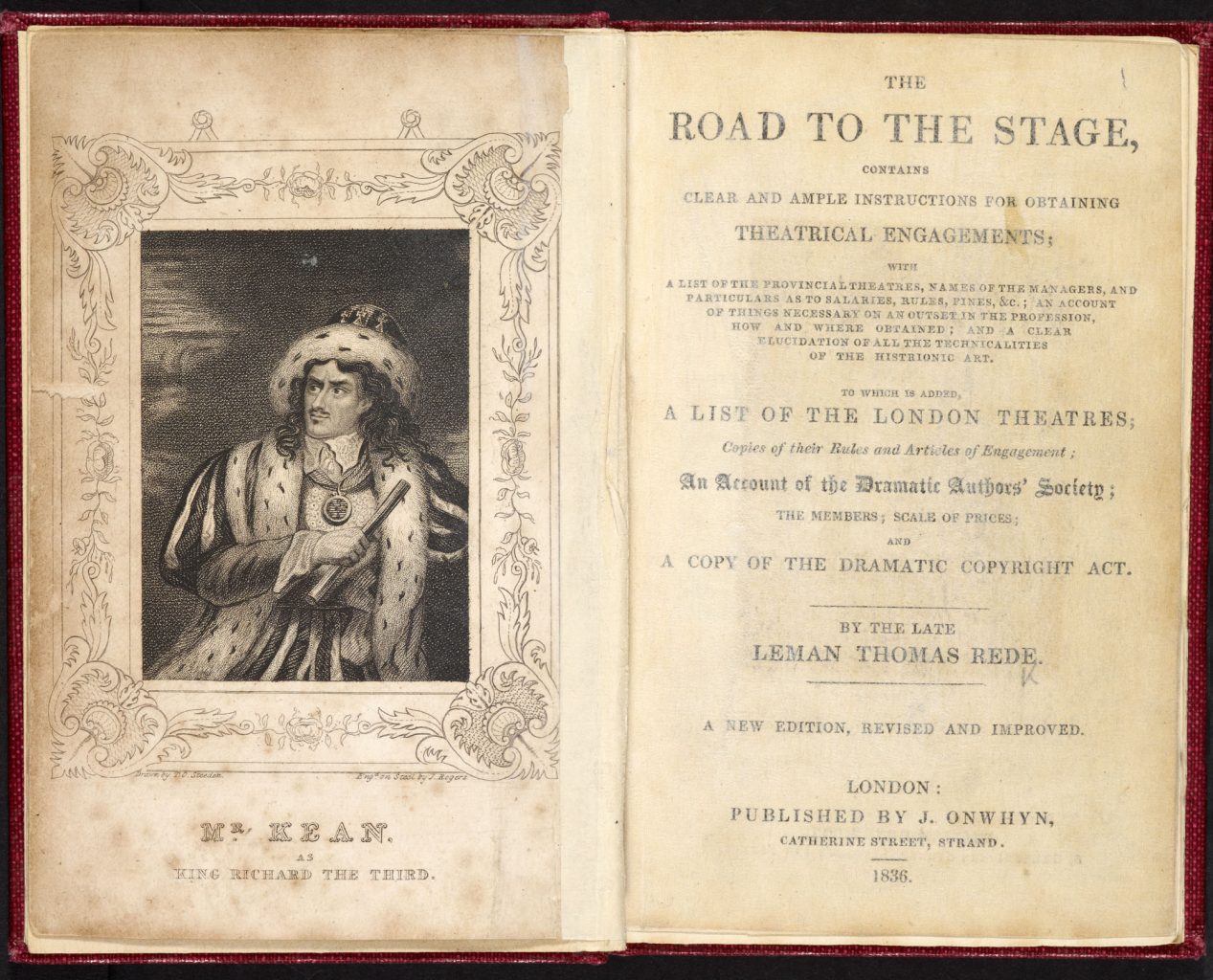

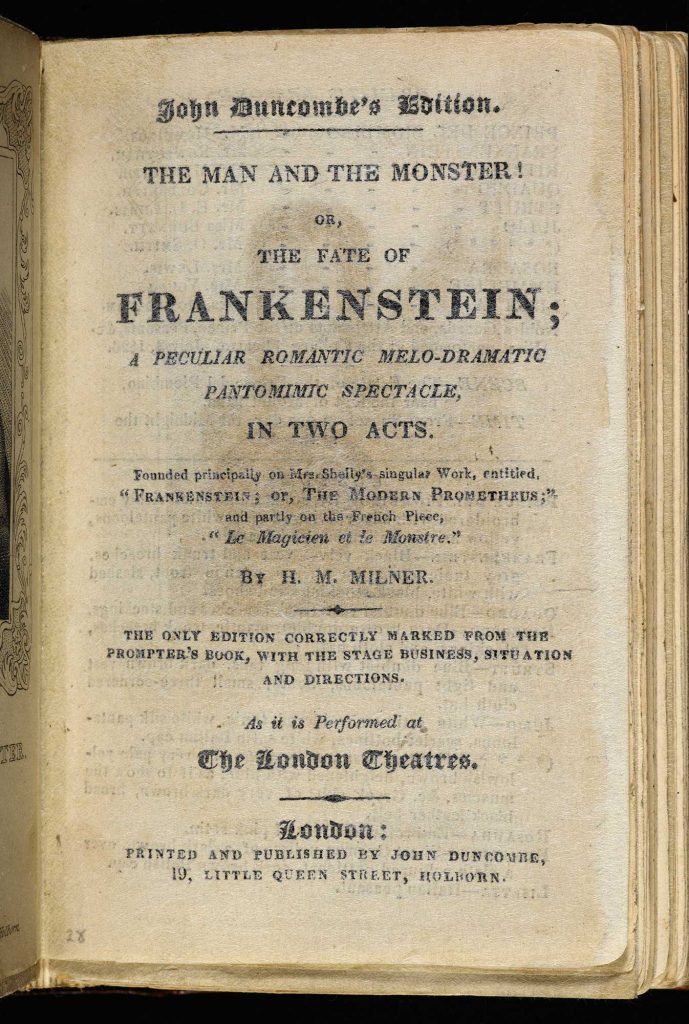

新的劇院被嚴禁搬演莎士比亞戲劇或其他正劇,這也或許恰恰是催生當時全新娛樂形式的一大原因。沒有執照的劇院只能通過無聲或是配樂的動作、肢體劇場(physical theatre)、動物與雜技來進行表演,因此推動了情節音樂劇(melodrama)和維多利亞時代啞劇(pantomime)的發展。沒有了詩篇和獨白,演出對場景和視覺效果的要求更高了,而這一因素對於大劇院來說也很重要,因為好的燈光和觀眾席的設計能使觀眾更好地觀看和聆聽演員。在這方面,大劇院甚至還跟不上新型劇院的步伐。十九世紀上半葉的觀眾不是被動的欣賞者。觀眾席跟舞台一樣明亮,是社交聚會的好地方,觀眾可以自由來往。夜間表演的時間充盈,長達五小時,觀眾有豐富的節目可以選擇,這也吸引了那些剛過完一輪夜生活的觀眾。他們九點到場,買個半價票,便馬上要融入節目。因此,一種更具觀賞性的戲劇形式逐漸取代了十八世紀注重念白的表演。演員們發展出了新的表演方式,結合形體、走位和念白,同時配有音樂或歌唱,從而更好地在更寬闊、更具視覺衝擊力的舞台上表現自己。新的戲劇明星能通過極細膩的動作掌控觀眾的注意力。配合煤氣燈光,即使無聲,他們的精湛演技也能立馬征服三千名觀眾,從而家喻戶曉。這些演員包括從十九世紀初當紅的莎拉·西登斯(Sarah Siddons)、埃德蒙·基恩(Edmund Kean )、T·P·庫克(T P Cooke)(史上第一個表演弗蘭肯斯坦的怪人的演員),到十九世紀末的亨利·歐文(Henry Irving)。

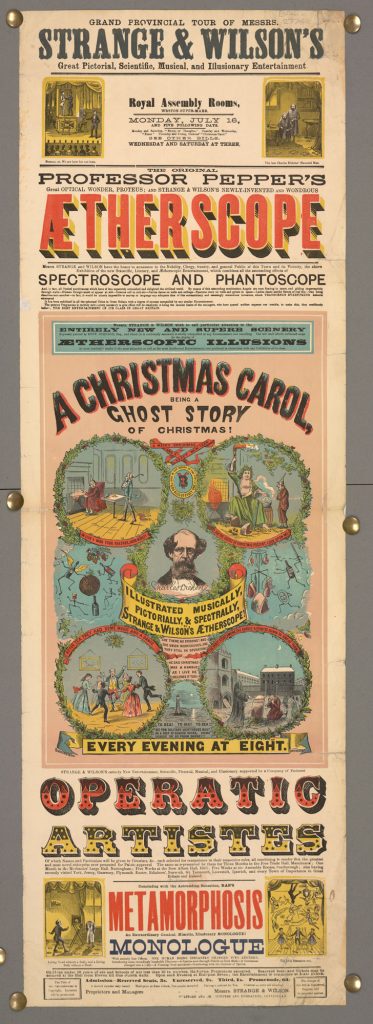

1843年,維多利亞政府有意控制和教育新興市民階層,在這一主張的驅使下,議會終於修改了有關表演執照的法律,並允許所有劇院表演正劇,希望這兩個措施能起到教化觀眾的作用,並鼓勵更多文人創作戲劇。出人意料的是,這樣做並沒有帶來更多莎士比亞戲劇的演出,也沒有創造更多的吟遊詩人,而是促進了倫敦西區的成長,使得戲劇和其他令人意外的娛樂形式飛速發展。沒有了政策的限制,音樂廳等場所的節目雖然嚴格來說不是戲劇,卻也出現了變化,以適應有財力卻又品味繁雜多樣的廣大觀眾群體。兩大劇院也採取了類似的做法,既有陽春白雪,也有下里巴人,這裏成為了兩種音樂戲劇交替出現的演出場地。除了科文特花園的歌劇和德魯里巷極具觀賞性的年度啞劇,兩大劇院穿插上演的還有煽動性極強的情節劇,表演時會把正在運轉的蒸汽輪船或是真的馬匹搬上舞台,和如今搭設宏偉的「實景」相差無幾。隨著維多利亞時代新技術的湧現,例如電燈和水力發動機等等,舞台對戰爭、風暴、爆炸和各種變換的場景都有了更大規模的呈現,變得更激動人心。這樣的發展使得戲劇在十九、二十世紀之交得以與一種新媒體——電影無縫銜接。

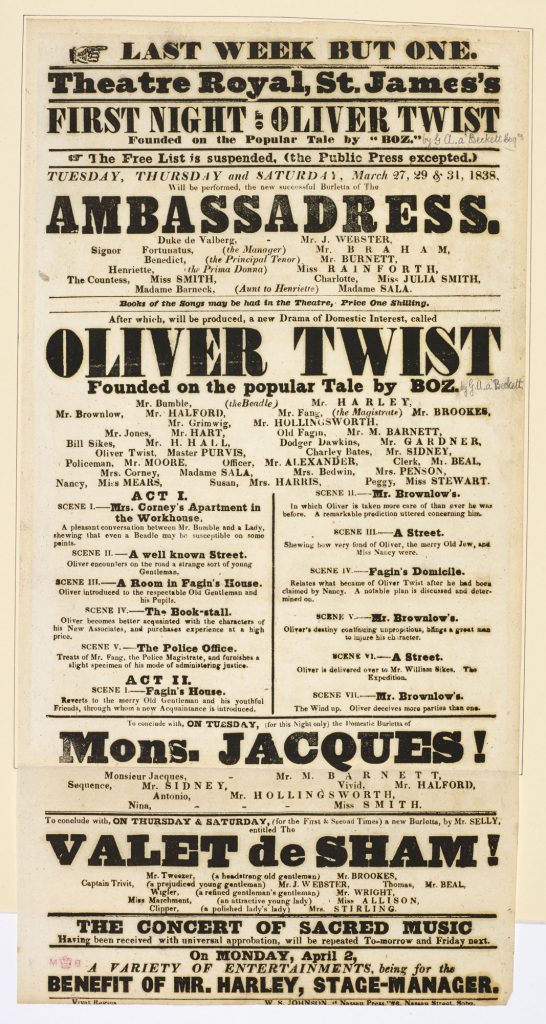

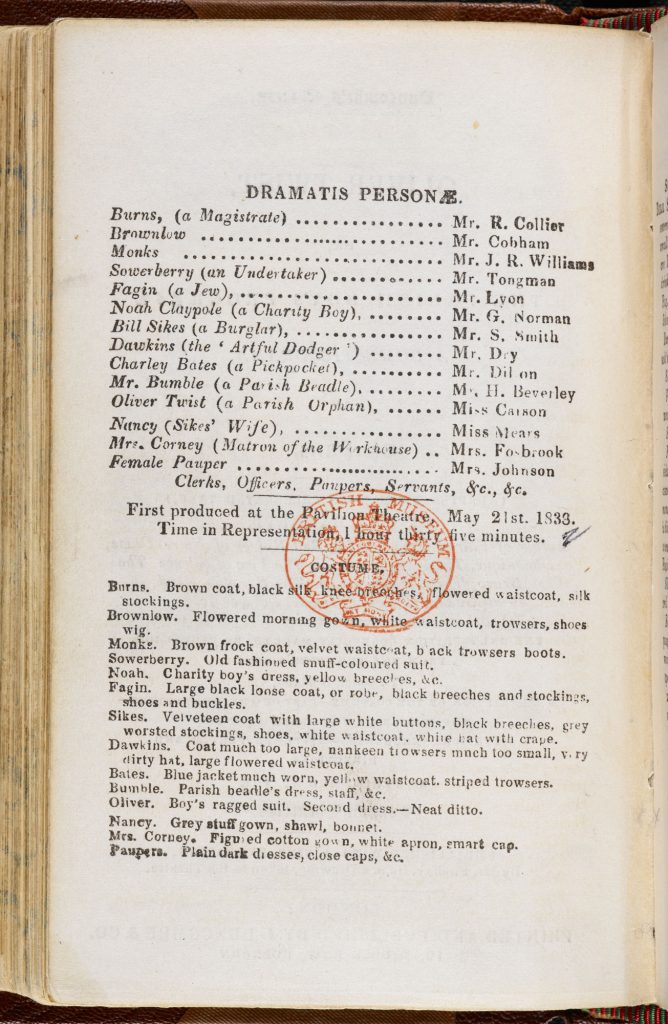

從作家到劇作家

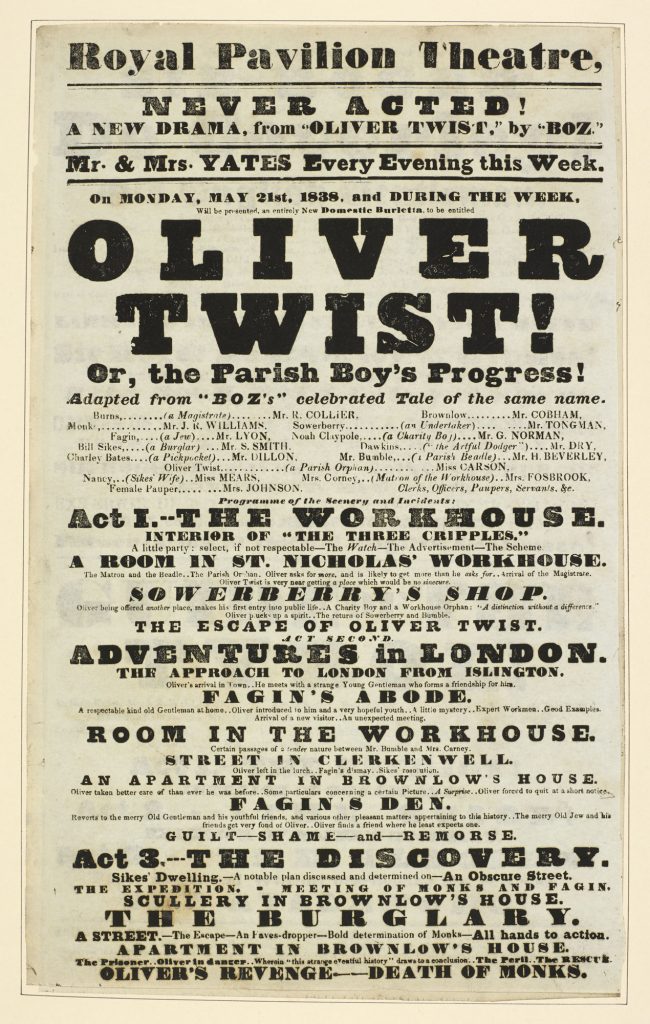

同一時期,備受期待的新興劇作家並沒有很快地湧現,原因之一是對莎士比亞戲劇的迷信。無數作家都在寫以歷史或神話為背景的五幕詩劇,其實並沒有觀眾捧場。那些描繪當代社會的劇作家寫滑稽、獵奇、戲謔或驚悚的戲劇,反而被搬上了新興劇院的舞台,卻無法被看作是真正的藝術家,報酬低廉,沒有社會地位。因此,作家如查爾斯·狄更斯,雖對戲劇十分鍾情,本可以成為十九世紀的經典劇作家,卻不得不放棄舞台,自行寫作,靠寫小說功成名就。但是,劇院並不看低狄更斯的作品,他的小說一經發表便被改編為戲劇。如此一來,狄更斯常常還沒結束每月的連載,故事可能就已有了十個戲劇的版本。最終,狄更斯與倫敦西區就他的聖誕故事達成妥協,安排在聖誕前夜發售小說時,同步在阿德爾菲劇院或萊塞姆劇院(Lyceum)首演由故事改編的劇作。狄更斯提前將準備付梓的稿件送給劇院,讓劇本專家改編,並參與戲劇彩排。有人說狄更斯的小說之所以膾炙人口、深受喜愛,一大原因就是他和劇院互惠互利的獨特關係。這既可以使他的故事隨著觀眾的換代而歷久彌新,也能讓原著時至今日依然被品讀。

過去,法律起不到激發作家投身戲劇的作用,此時著作權法的誕生也逐漸開始促使這一現狀發生改變。在十九世紀七十和八十年代,W·S·吉爾伯特(W S Gilbert)和亞瑟·沙利文(Arthur Sullivan)等音樂劇作家生活豐裕;亨利·亞瑟·瓊斯(Henry Arthur Jones) 、亞瑟·溫·皮內羅(Arthur Wing Pinero)和奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)等一代作家,也通過繼承和創新道格拉斯·杰羅爾德(Douglas Jerrold)和湯姆·泰勒(Tom Taylor)等情節劇作家開創的戲劇形式而名聲大噪,儘管這些情節劇作家如今已很少有人知道了。不過,到了十九世紀末,具有思辨意識的新一代開始將目光轉向一種理解世界的全新藝術形式。1以演員兼經理人珍妮特·阿丘齊(Janet Achurch)、評論家威廉·阿徹(William Archer)和蕭伯納(George Bernard Shaw)為首的一批人將易卜生(Henrik Ibsen)、左拉(Émile Zola)、奧古斯特·斯特林堡(August Strindberg)和契訶夫(Anton Chekhov)等人的劇作引入英國,帶來了嶄新的意識形態和觀察方式。現實主義、自然主義和現代主義超越了或者說顛覆了十九世紀戲劇舞台上情節誇張、極盡煽動和渲染的世界。但是,十九世紀的戲劇觀並沒有因為這批作家的批判而湮滅,而是流淌在了二十至二十一世紀大眾娛樂和影視文化的血液中,獲得了當代人的肯定。從這樣角度去理解十九世紀的戲劇,我們或許能更好地欣賞維多利亞時代的舞台上那些生動形象、感人至深又飽含趣味的演繹。

文章翻譯:陳胤全

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用

撰稿人: 杰姬·布拉頓(Jacky Bratton)

杰姬·布拉頓是倫敦大學皇家霍洛威學院(Royal Holloway University of London)的戲劇和文化史的榮譽退休教授。她的研究覆蓋整個十九世紀,從兒童書籍到小丑均有涉足,也研究通俗歌謠的起源和情節劇,她最近出版了專著《The Making of the West End Stage: marriage, management and the mapping of gender in London, 1830-1870》(劍橋大學出版社,2011年)。