與王爾德拔河記──《不可兒戲》譯後

余光中教授在本文與讀者分享了其在翻譯奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)的作品《不可兒戲》(The Importance of Being Earnest)中的所想所感,通過從原文及譯文中多處取例分析,生動有趣地詮釋了他是如何將王爾德作品中那字裏行間的「毒舌」與「嘲諷」滲透到中文譯本裏。

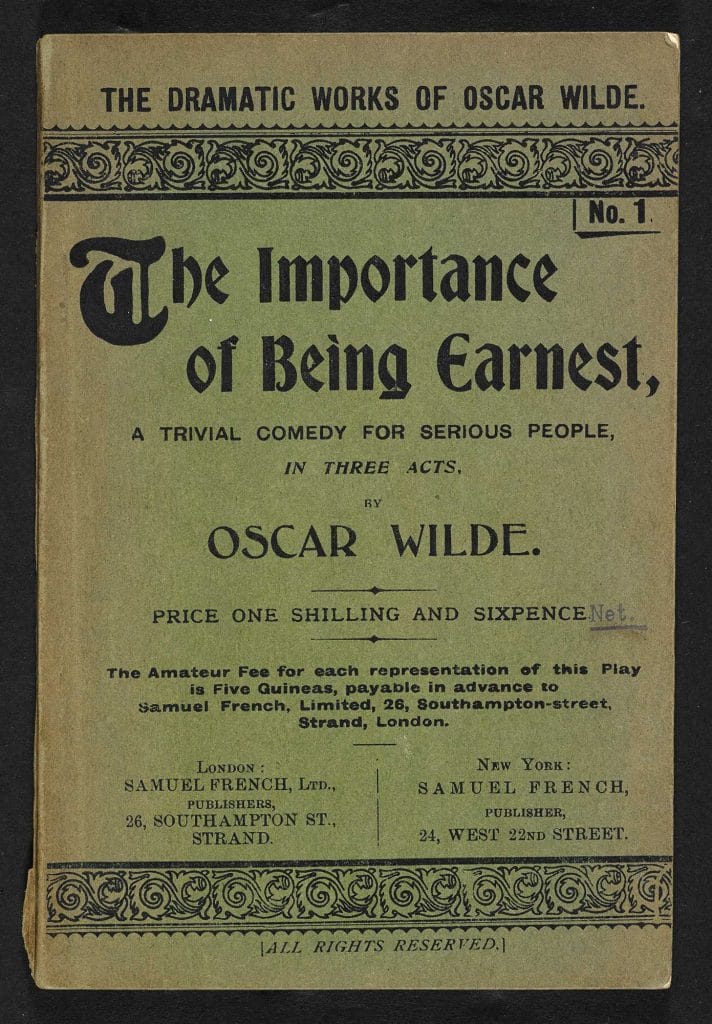

《不可兒戲》是英國十九世紀唯美大師王爾德四本喜劇中最受歡迎的一種。我譯過許多詩,但喜劇卻是為方便演員與觀眾著想的。要點在於讓演員說得順口, 而聽眾聽得入耳,不像譯詩可容讀者默讀或分幾次讀完。

── 余光中

《不可兒戲》不但是王爾德最流行最出色的劇本,也是他一生的代表傑作。批評家對他的其他作品,包括詩與小說,都見仁見智,唯獨對本劇近乎一致推崇,認為完美無陷,是現代英國戲劇的奠基之作。王爾德自己也很得意,叫它做「給正人看的閒戲」(a trivial comedy for serious people),又對人說:「不喜歡我的五個戲,有兩種不喜歡法。一種是都不喜歡,另一種是只挑剩《不可兒戲》。」

然而五四以來,他的五部戲裏,中國人最耳熟的一部卻是《溫夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan)。這是1952年洪深用來導演的改譯本,由上海大通圖書社出版。此劇尚有潘家洵的譯本,名為《王德米爾夫人的扇子》。兩種譯本我都未看過,不知誰先誰後。其他的幾部,據說曾經中譯者尚有《莎樂美》(Salome)和《理想丈夫》(An Ideal Husband);《莎樂美》譯者是田漢,《理想丈夫》的譯者不詳。至於《不可兒戲》,則承宋淇見告,他的父親春舫先生曾有中譯,附在《宋春舫論劇》五冊之中,卻連他自己也所藏不全了。剩下最後的一部《無足輕重的女人》(A Woman of No Importance),未聞有無譯本。

六十年來,王爾德在中國的文壇上幾乎無人不曉。早在1917年2月,陳獨秀的《文學革命論》裏,就已把他和歌德、狄更斯、雨果、左拉等並列,當做取法西洋文學的對象了。然而迄今他的劇本中譯寥落,究其原因或有三端。一是唯美主義的名義久已成為貶詞,尤為寫實的風尚所輕。二是王爾德的作品說古典不夠古,說現代又不夠新。但是最大的原因,還是王爾德的對話機鋒犀利,妙語逼人,許多好處只能留在原文裏欣賞,不能帶到譯文裏去。

我讀《不可兒戲》,先後已有十多年;在翻譯班上,也屢用此書做口譯練習的教材,深受同學歡迎。其實不但學生喜歡,做老師的也愈來愈入迷。終於有一天,我認為長任這麼一本絕妙好書鎖在原文裏面,中文的讀者將永無分享的機會,真的是「悠然心會,妙處難與君說。」要說與君聽,只有動手翻譯。

當然,王爾德豈是易譯之輩?《不可兒戲》裏的警句雋言,真是五步一樓,十步一閣,不,簡直是五步一關,十步一寨,取經途中,豈止八十一劫?梁實秋說得好:英文本來就不是為翻譯而設。何況王爾德當年寫得眉飛色舞,興會淋漓,怎麼還會為未來的譯者留一條退路呢?身為譯者,只有自求多福,才能絕處逢生了。

我做譯者一向守一個原則:要譯原意,不要譯原文。只顧表面的原文,不顧後面的原意,就會流於直譯、硬譯、死譯。最理想的翻譯當然是既達原意,又存原文。退而求其次,如果難存原文,只好就逕達原意,不顧原文表面的說法了。試舉二例說明:

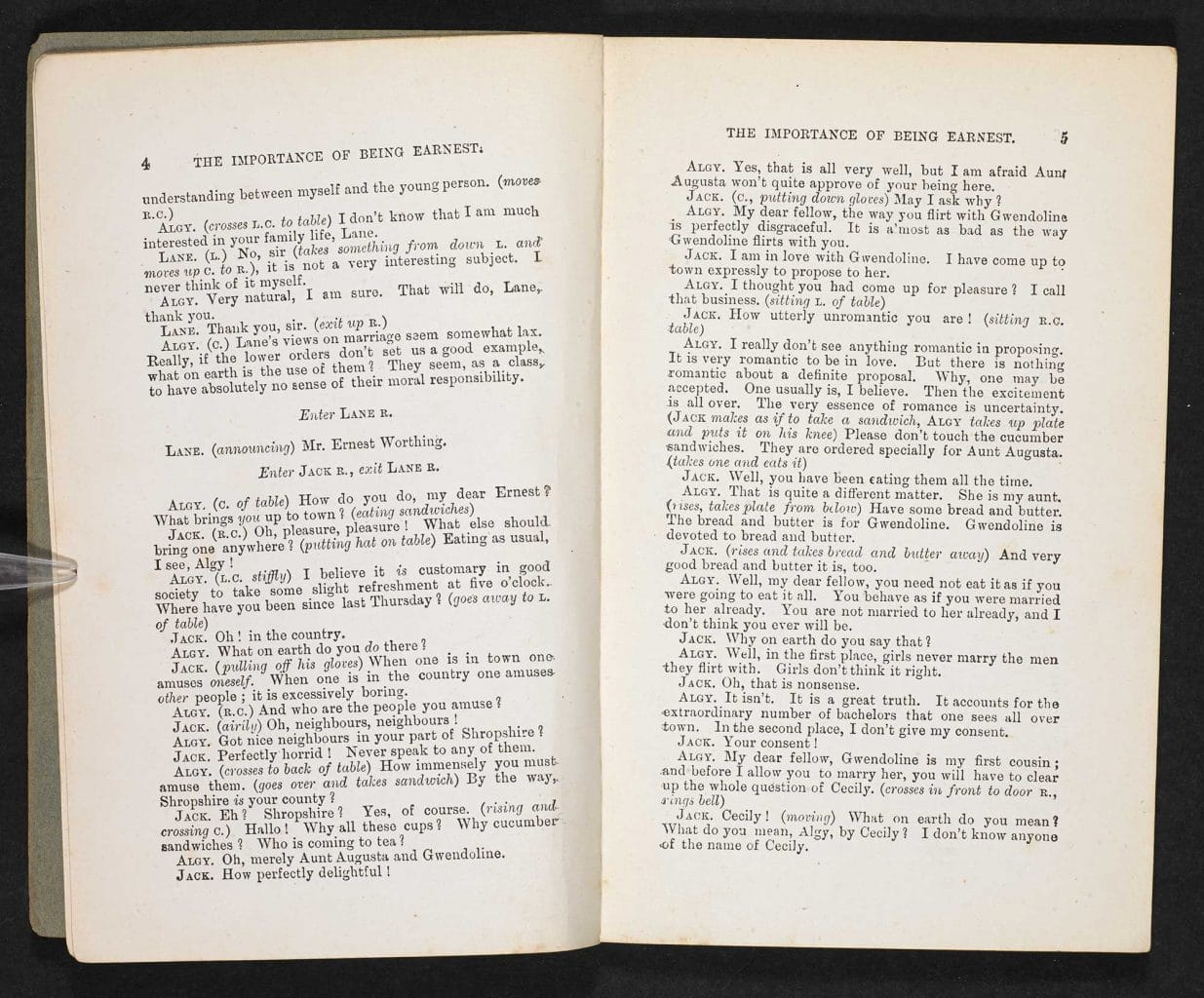

Algernon: How are you, my dear Ernest? What brings you up to town?

Jack: Oh, pleasure, pleasure! What else should bring one anywhere?

這是第一幕開始不久的對話。傑克的答話,如果只譯原文,就成了「哦,樂趣,樂趣!甚麼別的事該帶一個人去任何地方嗎?」這樣,表面是忠於原文了,其實並未照顧到原意,等於不忠。這種直譯,真是「陽奉陰違」。我的譯文是「哦,尋歡作樂呀!一個人出門,還為了別的嗎?」

Lady Bracknell: Where is that baby?

Miss Prism: Lady Bracknell, I admit with shame that I do not know. I only wish I could.

這是第三幕接近劇終的一段,為全劇情節所繫,當然十分重要。答話的第二句如果譯成「我但願我能夠知道」,錯是不錯,也聽得懂,可是不傳神,所以無力。我把它譯成「要是我知道就好了」。這雖然不是原文,卻是原意。要是王爾德懂中文,也會這麼說的。

以前我譯過詩、小說、散文、論文,譯劇本這卻是第一次。當然小說裏也有對話,可說和劇本相通。不過小說人物的對話不必針鋒相對,更少妙語如珠。戲劇的靈魂全在對話,對話的靈魂全在簡明緊湊,入耳動心。諷世浪漫喜劇如這本《不可兒戲》,尤其如此。小說的對話是給人看的,看不懂可以再看一遍。戲劇的對話卻是給人聽的,聽不懂就過去了,沒有第二次的機會。我譯此書,不但是為中國的讀者,也為中國的觀眾和演員。所以這一次我的翻譯原則是:讀者順眼,觀眾入耳,演員上口。(其實觀眾該是聽眾,或者該叫觀聽眾。這一點,英文的說法是方便多了。)希望我的譯本是活生生的舞臺劇,不是死板板的書齋劇。

因此本書的譯筆和我譯其他文體時大異其趣。讀我譯詩的人,本身可能就是位詩人,或者是個小小學者。將來在臺下看這戲的,卻是大眾,至少是小眾了。我的譯文必須調整到適度的口語化,聽起來才像話。同樣的字眼,尤其是名詞,更尤其是抽象名詞,就必須譯得響亮易懂,否則臺下人聽了無趣,臺上人說來無光。例如下面這一段:

Gwendolen: Ernest has a strong upright nature. He is the very soul of truth and honour. Disloyalty would be as impossible to him as deception.

抽象名詞這麼多,中文最難消化。末句如果譯成「不忠對於他將如騙欺一樣不可能」,臺上和臺下勢必都顯得有點愚蠢。我的譯文是「他絕對不會見異思遷,也不會做假騙人。」千萬不要小看中文裏四字詞組或四字成語的用處。在新詩和散文裏,它也許不宜多用,但在一般人的口頭或演員的臺詞裏,卻聽來響亮而穩當,入耳便化。

Lady Bracknell: Sit down immediately. Hesitation of any kind is a sign of mental decay in the young, of physical weakness in the old.

第二句的抽象名詞也不少。尤其句首的一詞,如果只譯成二字詞組「猶豫」或「遲疑」,都會顯得突兀不穩。我是這樣譯的:「猶豫不決,無論是什麼姿態,都顯示青年人的智力衰退,老年人的體力虛弱。」

遇見長句時,譯者要解決的難題,往往首在句法,而後才是詞語。對付繁複長句之道,不一而足,有時需要拆開重拼,有時需要首尾易位。一般譯者只知順譯 (即依照原文次序),而不知逆譯才像中文,才有力。

Lady Bracknell: I should be much obliged if you would ask Mr. Bunbury, from me, to be kind enough not to have a relapse on Saturday, for I rely on you to arrange my music for me.

這種句法順譯不得。我便拆而復裝,成為「要是你能替我求梁勉仁先生做做好事,別儘挑禮拜六來發病,我就感激不盡了,因為我還指望你為我安排音樂節目呢。」

Miss Prism: I do not think that even I could produce any effect on a character that according to his own brother’s admission is irretrievably weak and vacillating. I am not in favor of this modern mania for turning bad people into good people at a moment’s notice.

兩個長句,或因副屬子句尾大難掉,或因介繫詞片語一層層相套,都不宜順譯。我的譯文是:「他自己的哥哥都承認他性格懦弱,意志動搖,到了不可救藥的地步;對這種人,我看連我也起不了甚麼作用。一聲通知,就要把壞蛋變成好人,現代人的這種狂熱我也不贊成。」看得出,兩句都是逆譯了。還請注意,兩句譯文都以動詞結尾,正說明了在不少情況下,英文句子可以拖一條受詞的長尾巴,中文就拖不動。所以我往往先解決複雜迤長的受詞,再施以回馬一槍。

其他的難題形形色色,有的可以克服,有的可以半懸半決,有的只好放棄。例如典故,此劇用典不多,我一律把它通俗化了,免得中國觀眾莫名其妙。像“Gorgon”就譯成「母夜叉」;“It is rather Quixotic of you”就譯成「你真是天真爛漫」。如果譯詩,我大概會保留原文的專有名詞。最好笑的一句是電鈴忽響,亞吉能說:「啊!這一定是歐姨媽。只有親戚或者債主上門,才會把電鈴撳得這麼驚天動地。」後面一句本來是“Only relatives, or creditors, ever ring in that Wagnerian manner. ”我個人是覺得好笑極了。因為這時華格納剛死不久,又是蕭伯納一再鼓吹的歌劇大師,以氣魄見長。可惜這典故懂的人固然一聽到就好笑,不懂的人一定更多。

雙聲是另一個問題。拜倫〈哀希臘〉之 “the hero’s harp, the lover’s lute”,胡適譯為「英雄瑟與美人琴」,音調很暢,但不能保留雙聲。雙聲與雙關,是譯者的一雙絕望。有時或可乞援於代用品。例如“I hear her hair has turned quite gold from grief”最後三字是從“grey from grief”變來的,妙在雙聲之格未破。我譯成「聽說她的頭髮因為傷心變色像黃金。」雙聲變做疊韻,算是妥協。

最難纏的當然是文字遊戲,尤其是一語雙關,偏偏王爾德又最擅此道。在本書中,有不少這樣的「趣剋」(trick)都給我應付了過去。有時候實在走不通,只好變通繞道,當然那「趣剋」也變質了。例如下面的對話:

Jack: Well, that is no business of yours.

Algernon: If it was my business, I wouldn’t talk about it. It is very vulgar to talk about one’s business. Only people like stockbrokers do that, and then merely at dinner parties.

這不能算是王爾德最精采的台詞,可是其中“business”一字造成的雙關「趣剋」卻成了譯者的剋星。我只好繞道躲它,把“stockbroker”改成「政客」,成了「要是跟我有關係,我才不講呢。講關係最俗氣了。只有政客那種人才講關係,而且只在飯桌上講。」

有時候變通變出來的新「趣剋」,另有一番勝境,想王爾德看了也不免一笑。例如勞小姐勸蔡牧師結婚,有這樣的妙語:

Miss Prism: You should get married. A misanthrope I can understand──a womanthrope, never!

勞小姐咬文嚼字,把“misogynist”(憎恨女人者)誤成了“womanthrope”,但妙在和前文的“misanthrope”同一格式,雖然不通,卻很難纏。如果我不接受挑戰,只譯成「一個厭世者我可以了解──一個厭女者,決不!」當然沒有大錯,可是聽眾不懂之外,還漏掉了那半通不通的怪字。最後我是這樣變通的:「一個人恨人類而要獨善其身,我可以了解──一個人恨女人而要獨抱其身,就完全莫名其妙!」

王爾德用人名也每有深意。主角傑克原名Ernest,當然是和“earnest”雙關,我也用諧音的「任真」。「梁勉仁」當然是影射「兩面人」。勞小姐原文為Miss Prism,取其音近“prim”(古板)。我改為「勞」,暗寓「牢守西西麗」之意,因為它音近prison,何況她也真是「老小姐」呀。

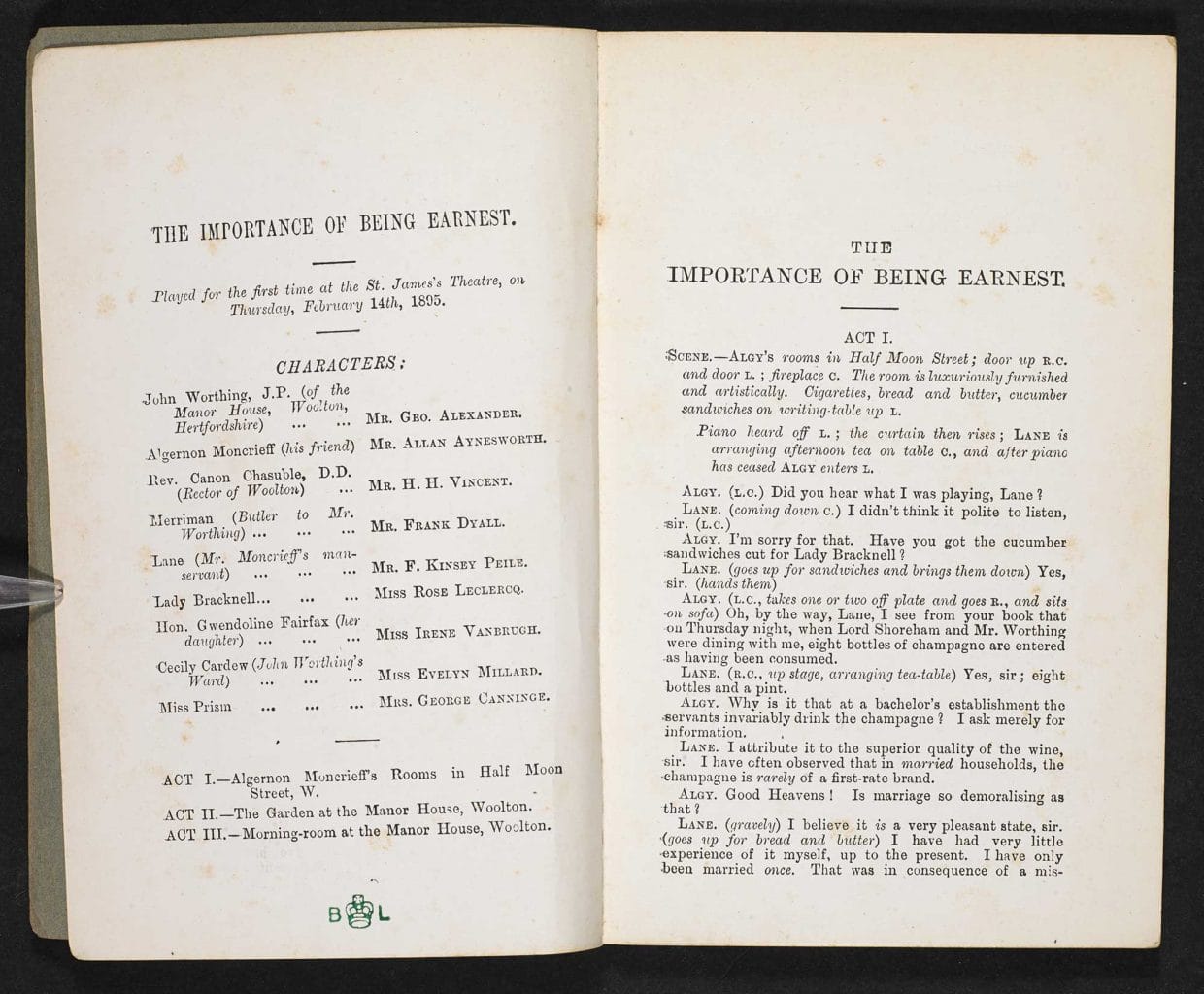

最後要交代的是:《不可兒戲》寫成於1894年,首演於1895年,出版於1899年;1952年曾拍電影。王爾德的初稿把背景設在十八世紀,不但情節更為複雜,而且還比今日的版本多出整整一幕來。終於他聽從了演出人兼演員喬治.亞歷山大的勸告,把初稿刪節成今日的三幕,於是整齣戲才暢活起來。可見即使才高八斗,也需要精益求精,才能修成正果。

不過王爾德畢竟是天才。當日他寫此劇,是利用與家人去華興(書中提到的海邊小鎮)渡假的空暇,只花了三星期就完成的。我從今年2月初譯到3月中,花了一倍的時間。王爾德的妙語警句終於捧到中國讀者和觀眾的面前,了卻我十幾年來的一樁心願。

俏皮如王爾德,讀了我的譯本,一定忍不住會說:“So you have presented me in a new version of Sinicism? It never occurred to me I could be made so Sinical. ” 蕭條異代不同時。只可惜,他再也聽不到自己從沒講過的這句妙語了。

1983年清明節黃昏

王爾德的幽靈若在左右

本文章經由余光中先生授權轉載。

文章版權持有者:© 余光中。未經許可,不得擅自轉載使用。

撰稿人: 余光中

余光中為華文世界著名作家,目前為台灣中山大學榮休教授。詩、散文、評論、翻譯均擅,已出版繁體及簡體版專書七十多種,曾獲四所大學之榮譽博士,以及獎項數十種,包括霍英東成就獎、全球華文星雲文學獎終身成就獎、及馬來西亞花蹤世界華文文學獎等。

-722x1024.jpg)

-722x1024.jpg)