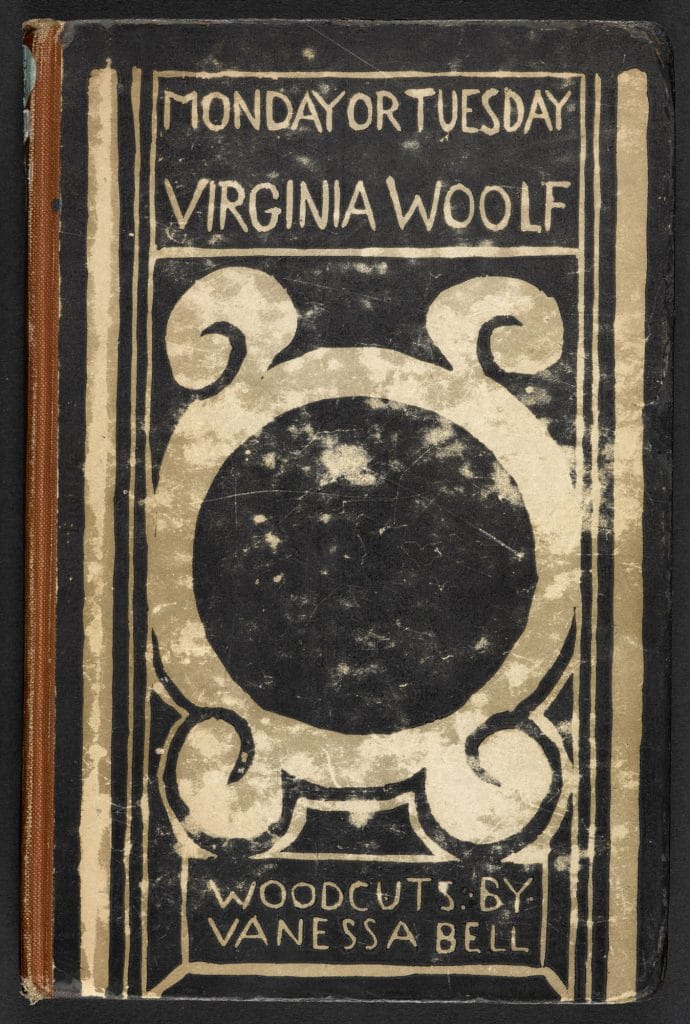

維吉尼亞·吳爾芙的倫敦

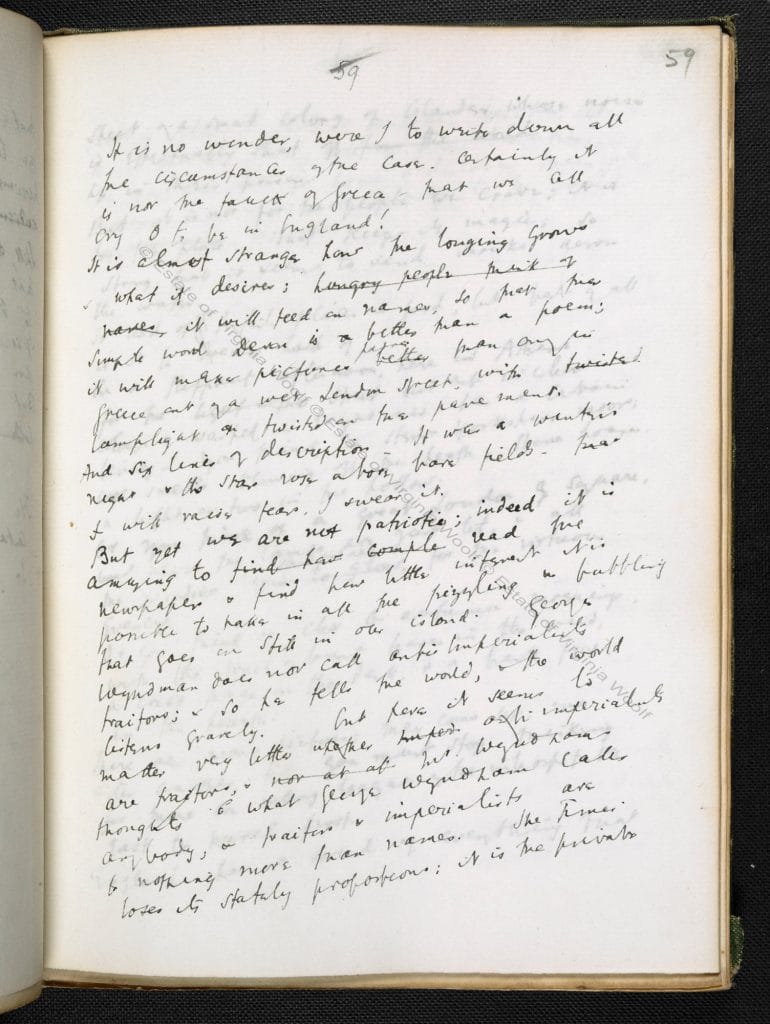

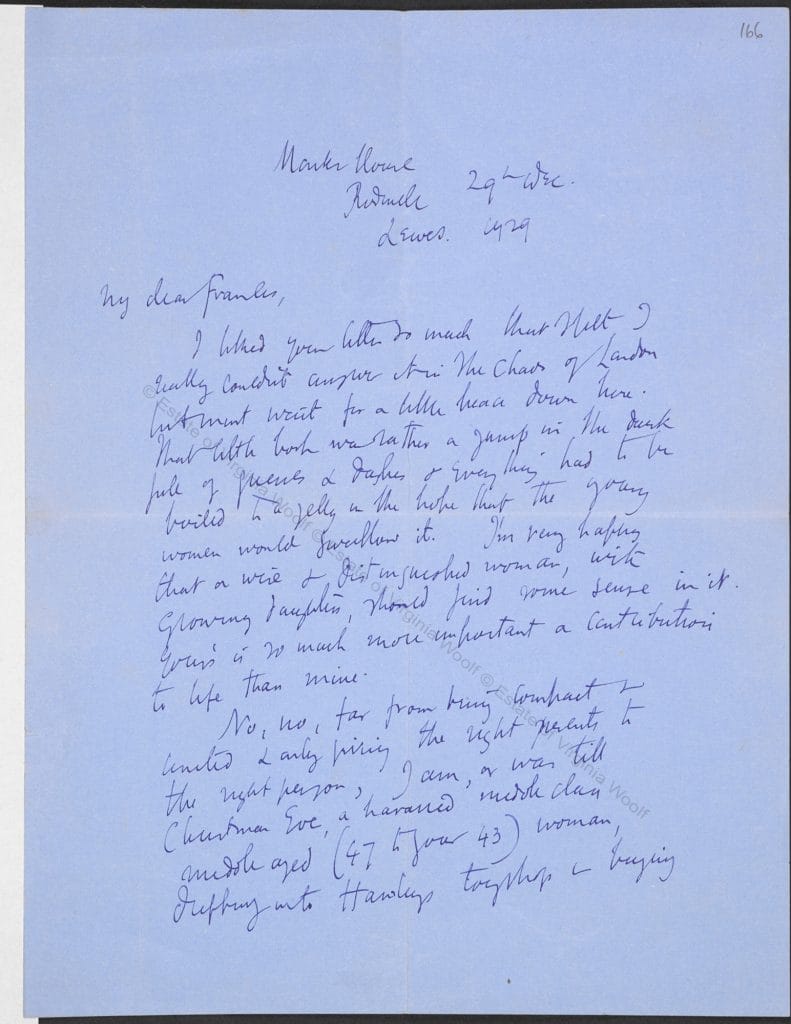

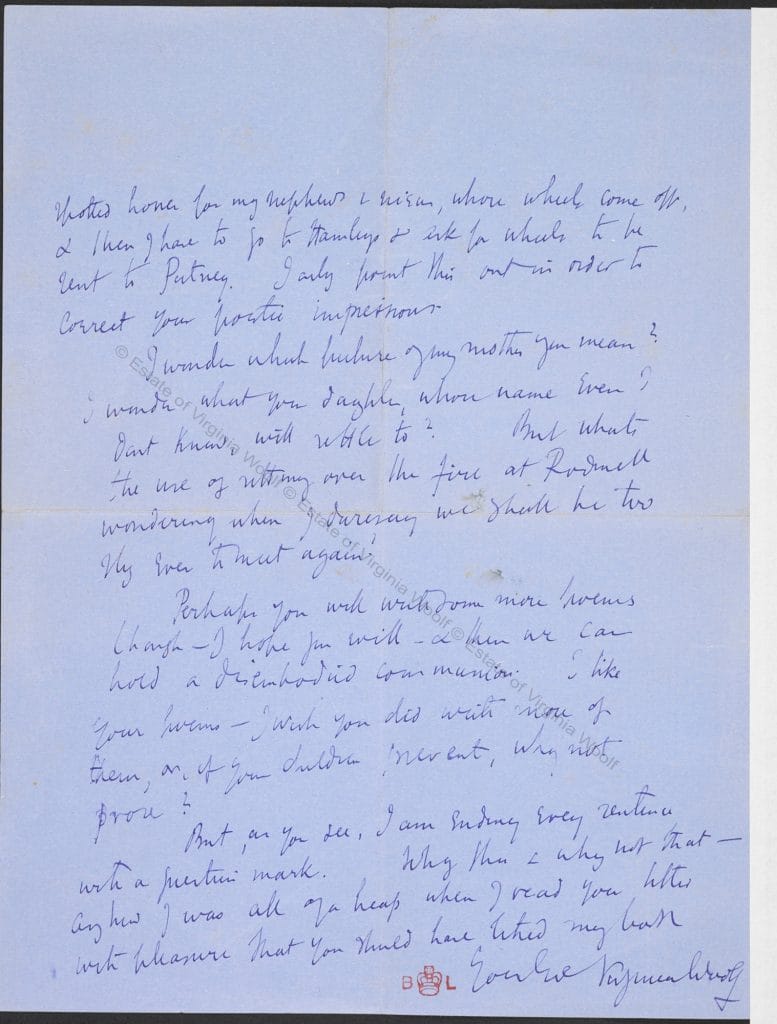

如果說康沃爾(Cornwall)俘獲了吳爾芙的靈魂,倫敦則攫住了她的心。1898年8月18日,在寫給漢普郡(Hampshire)表親的信中,吳爾芙承認自己「每天都在數著日子,盼望著9月22號可以回到我們心愛的倫敦城」。 [1] 她對倫敦的愛,特別是與倫敦城區的戀曲,永不會冷卻,當那城市多處被1940-41年的德國空襲炸成瓦礫,她哀悼它所遭受的摧殘,就像個悲傷過度的寡婦。

「喧鬧中的融洽氣氛,姐妹情誼,母性之愛,和兄弟情義」

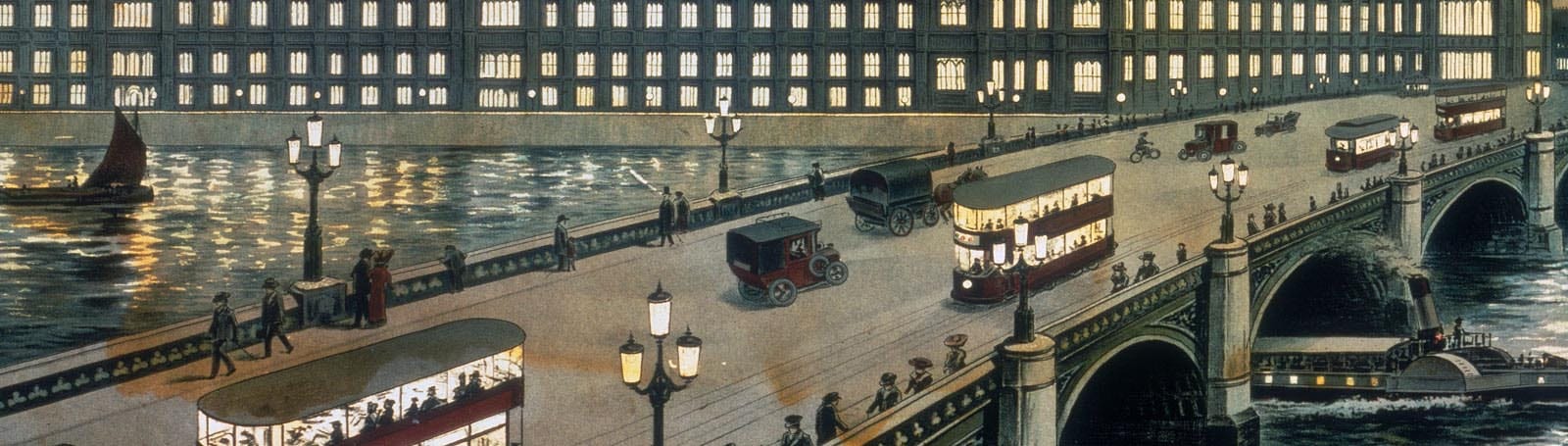

倫敦的確不僅僅是吳爾芙想像中的生命線。造訪那些地標建築、流連於公園和花園也是她最喜愛的消遣之一,甚至可以說,每每被捲入那些喧鬧的人頭攢動的大街時,就是吳爾芙生命中最快樂的時刻。「對我個人而言,」她在1916年評論一本關於倫敦的書時寫道,「我們會願意讀這樣一本書,它關於這個城市的每條街道,讓你讀完還想讀。從已經滅絕了的怪物的骨骼到地窖裏印著羅馬皇帝像的硬幣,還有家門口小店主的名字,所有這一切都令人癡迷,生活的素材無窮無盡」。[2] 她對倫敦的迷戀就體現在即便是對河岸街和牛津街的喧囂嘈雜,她都永遠興致盎然——「我想不出還有甚麼能比這一切更令人自由自在、神清氣爽?」吳爾芙在她1940年3月29日的日記中寫道。「……那條河。譬如倫敦橋下的泰晤士河;再買個筆記本;然後沿著河岸街漫步,每張路過的面孔對我而言仿佛是在享受一頓豐富多彩的自助餐。」[3]

這令人鼓舞振奮的「自助餐式的美食體驗」也同樣是她筆下一些角色的經歷。例如,在小說《歲月》(The Years,1937)的「1891」這一章中,我們可以讀到:

濱河大街的喧囂、混亂、開闊,撲面而來,頓時令她(埃莉諾·帕吉特)一陣輕鬆。她感到舒展開放……繽紛多彩的生活起伏跌宕,向她奔湧而來。在她心裏,在這世上,仿佛有甚麼東西突然掙脫了。[4]

與此相似,當身份高貴的伊莉莎白·達洛維來到河岸街時,她也有種巨大的釋放感,仿佛掙脫了自己的階級限制和性別宿命,同時對自己的未來產生了強烈的期待:

她在法院巷下車,同時琢磨著:這一帶跟威斯敏斯特完全不同。十分肅穆,異常繁忙。總之,她想要有個職業。她想要成為一名醫生,或一個農民,需要的話,也可以去當議員。這一切想法都是由於濱河大街的感召。[5]

伊莉莎白四處張望,感到一種迫切的振奮:

大街上人們都在忙著工作,雙手在不斷運送磚石,從不閒扯胡聊,永遠專心致志……船舶、貿易、法律、行政管理,全都那麼莊嚴(她在「聖殿教堂」裏面),又那麼愉悅(前面有泰晤士河),而且十分虔誠(旁邊是教堂)。(第116頁)

她穿過艦隊街(Fleet Street)向聖保羅大教堂的方向走,注意著路兩側那些「離奇的小巷,誘人的胡同」,同時意識到自己的膽大如同「一個開拓先鋒、一隻迷途羔羊」,在她平日熟悉的環境之外,「她既勇於冒險,又充滿信任」(第117頁)。越接近聖保羅大教堂,她越強烈地感到自己已經被這「喧鬧中的融洽氣氛,姐妹情誼,母性之愛,還有兄弟情義」深深地感染了,不過她的責任感緊接著占了上風,讓她回到威斯敏斯特去説明母親籌備派對了。第二次世界大戰期間,痛苦焦灼的吳爾芙同樣走過了這片被炸毀的區域。她詢問她的朋友艾瑟爾·史密斯(Ethel Smith),「就這樣,我生命中的摯愛,我的倫敦城——眼看它整個被毀,我的心也如遭浩劫。你是否也對贊善里(Chancery Lane)和城區間的那些小巷和院子情有獨鍾呢?」,「我有一天專程去了倫敦塔,以慰藉我對所有這一切的愛」。[6]

伊莉莎白·達洛維對倫敦街景的感受與她母親對城市的癡迷非常相似。當克拉麗莎·達洛維從威斯敏斯特步行到邦德街為自己的晚會買花時,她大膽前行,欣喜地匯入了:

人們輕快的步履,沉重的腳步,跋涉的步態,轟鳴與喧囂;川流不息的馬車、汽車、公共汽車和運貨車,前胸後背都掛著看板的人們時而蹣跚,時而搖擺;銅管樂隊、手搖風琴的樂聲;一片喜洋洋的氣氛,叮鐺的鈴聲,頭頂上飛機發出奇異的尖嘯聲——這一切便是她熱愛的:生活、倫敦、六月的此時此刻(第4頁)。[7]

不過,就像我在別處提醒過的,克拉麗莎這段著名的行程是從倫敦最高尚的居民區之一出發,經過一個皇家公園(聖詹姆斯公園),最後到達倫敦的頂級購物街,但我們也可以用較為負面的態度評價這段路程。「達洛維夫人的漫步,」就如我曾提出的,「儘管給她的心靈帶來了城市的戶外愉悅,從而常被讀者推崇,她對倫敦街頭生活那「神聖的生命力」的興奮回應,也可從另一角度理解,即象徵著她那鍍金的牢籠。」[8]值得注意的是,一旦她進入邦德街,她「甚至都不再是克拉麗莎」,而是相當正規、相當拘謹地變成了「理查·達洛維夫人」(第9頁)。

城市中的不公與矛盾

除了說它像一張「魅惑人的……褐色魔毯」[9],吳爾芙也看到了倫敦的城市景觀中父權主義對女性的壓迫,在為這座城市的自由感到欣悅的同時,她也對它的種種局限保持批判的態度。例如,她在《三枚金幣》(Three Guineas,1938)中寫到,是那些有影響力的男性統治著倫敦最有特權的空間:

您的世界,也就是職業的、公共生活的世界……太令人震驚了。在如此狹小的空間裏擠著聖保羅大教堂、英格蘭銀行、市長官邸、以及龐大而莊嚴的皇家法院;然後在另一側,是威斯敏斯特大教堂和議會大廈。那裏,我們告訴自己……是我們的父兄謀生的地方。[10]

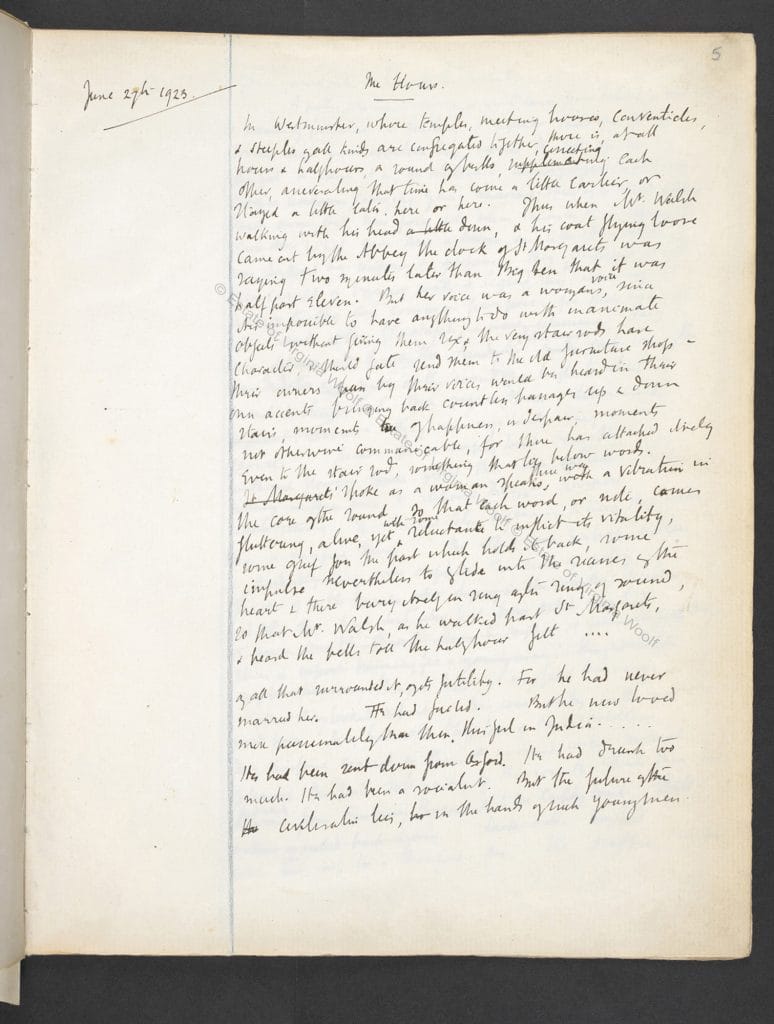

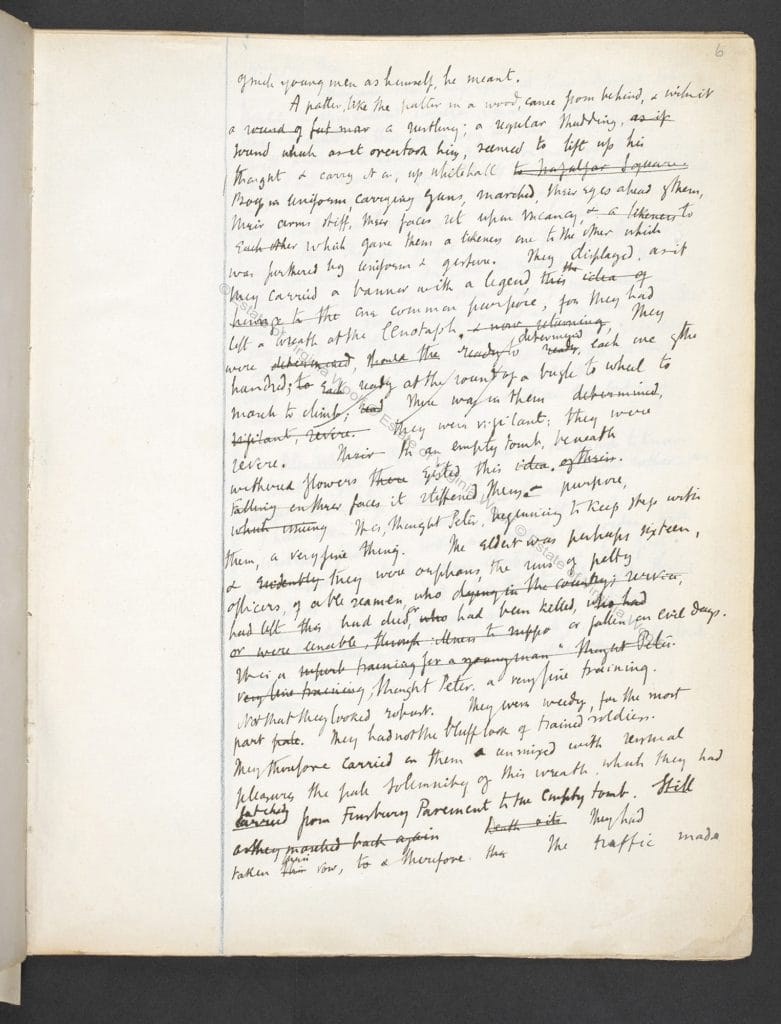

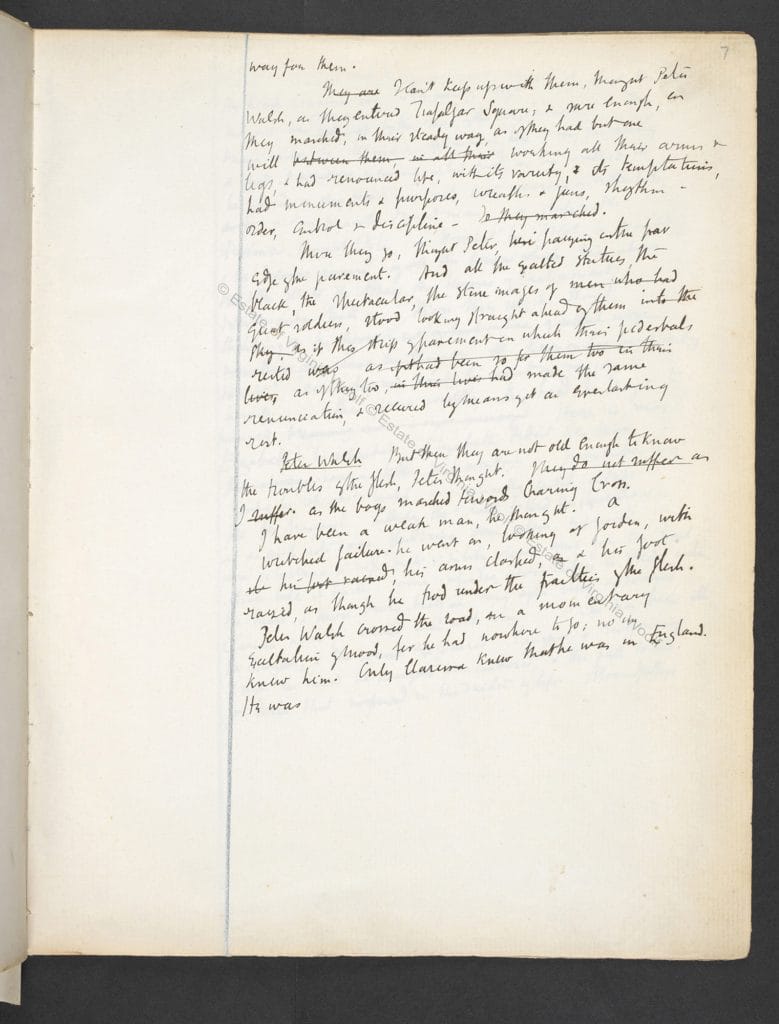

《雅各的房間》(Jacob’s Room)、《阿弗小傳》(Flush)和《歲月》(The Years)這類作品尤其致力於描寫這些紀念碑式的建築中的意識形態內在核心,同時也揭露了倫敦社會的不公與觸目驚心的不平等。她的長篇小說只有《到燈塔去》(To the Lighthouse)和《幕間》(Between the Acts)沒有將背景設在倫敦,而在她的每一部小說中,我們都能讀到或瞥見那些城市中更加貧困的地區,見證那裏的流浪漢、妓女、那裏的庸俗、污穢和驚人的貧富不均。 同樣,當《達洛維夫人》(1925)中的彼得·沃爾什(Peter Walsh)走在托特納姆宮大街(Tottenham Court Road)時,他以為一輛高速駛過的救護車是「文明的一大勝利」,殊不知它很可能正奔向賽普蒂默斯·沃倫·史密斯(Septimus Warren Smith)那逐漸冷卻的屍體:一個因醫療落後而成為受害者。 簡言之,吳爾芙的倫敦既活色生香也矛盾重重,她剛開始寫作就強調過這一點。 在處女作《遠航》(Voyage Out,1915)的開篇,她不僅描寫了維多利亞堤街上的帝國榮光,也描寫了夜間在此苟活的赤貧賤民。

花園、公園與河流

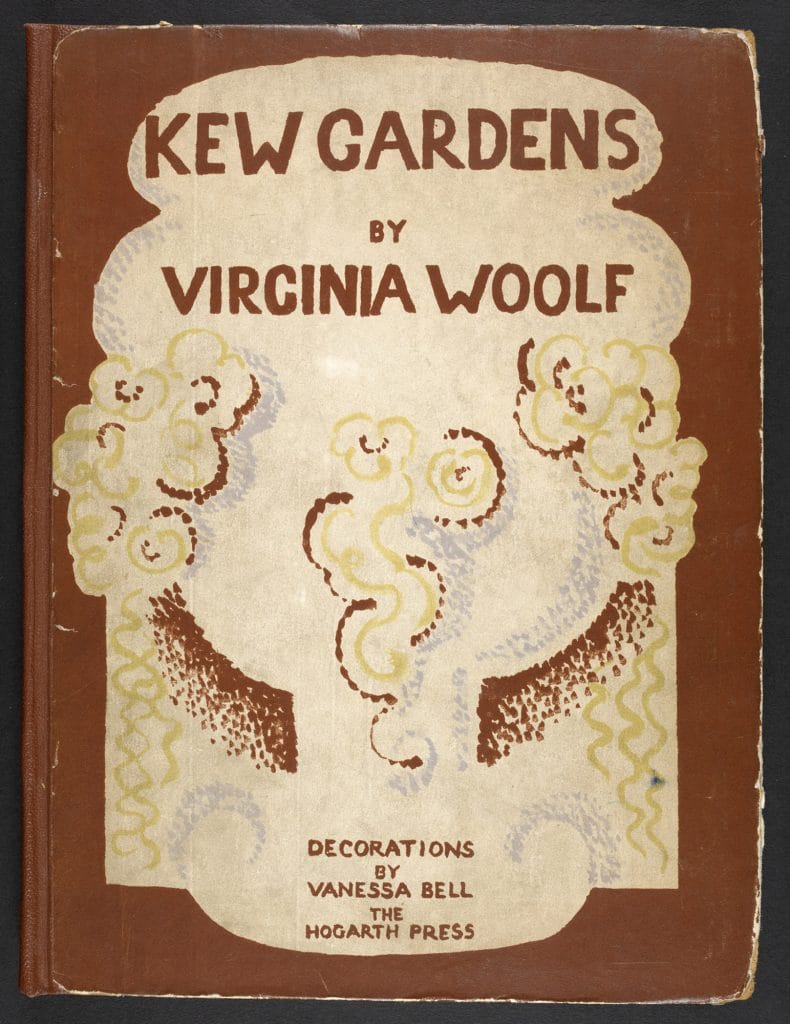

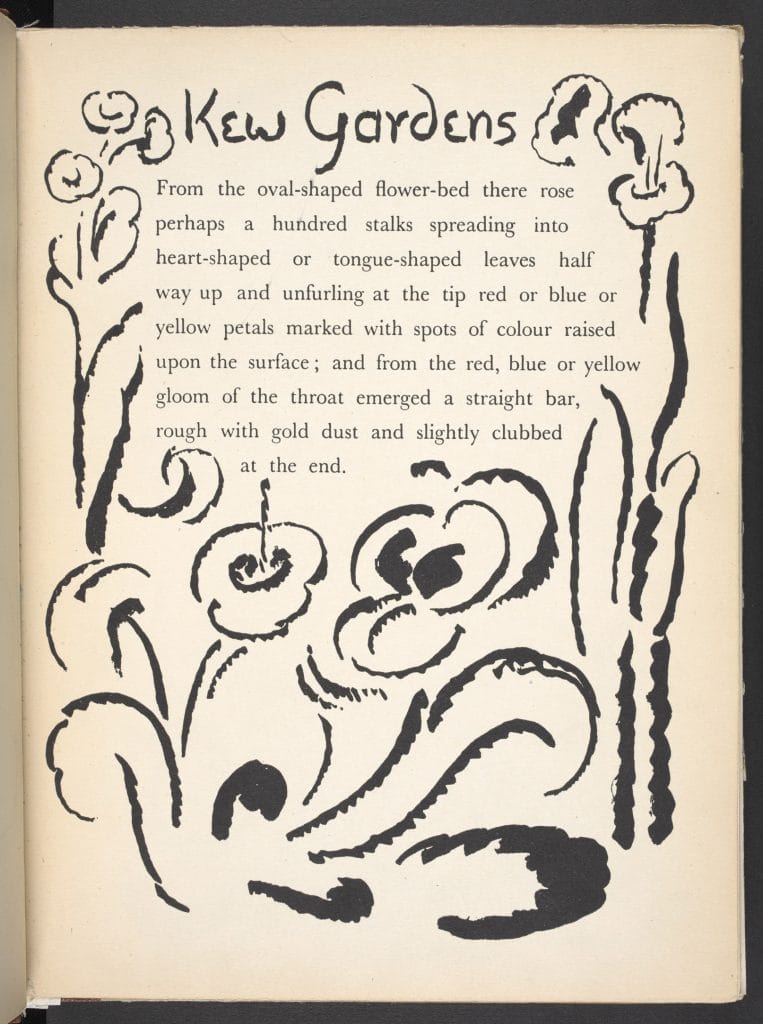

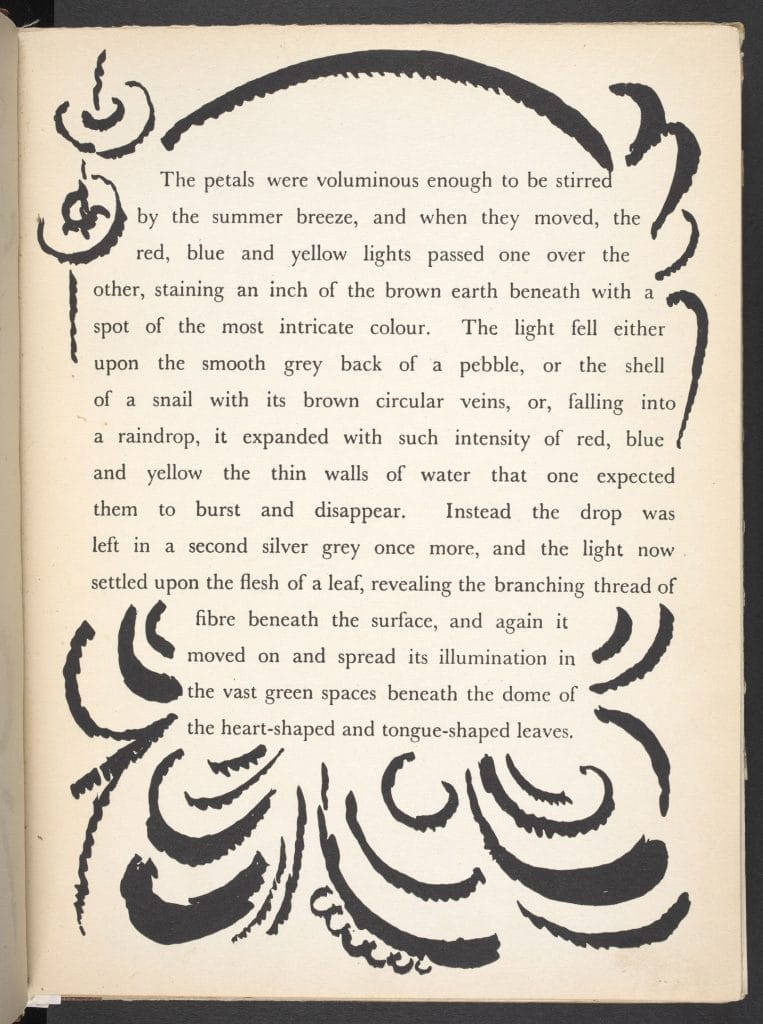

對吳爾芙來說,居於倫敦的最大樂趣之一就是逛公園。她早期的一個短篇小說就發生在邱園(Kew Gardens,即倫敦皇家植物園),而在《夜與日》(Night and Day,1919)的第廿五章中,凱薩琳·希爾貝里(Katharine Hilbery)和拉爾夫·德納姆(Ralph Denham)在植物園的蘭花苑裏進行了一場充滿性意味的探險。 [11]孩童時代的吳爾芙經常在父親萊斯利·史蒂芬(Leslie Stephen)的陪伴下,在肯辛頓花園裏度過了許多時光,可惜那都是些難熬的時光。就像她在《往昔速寫》(Sketch of the Past)中所言,這樣的遊覽常常是忍耐而不是享受;這是一篇相當晚期的文章,收錄在其遺作《存在的瞬間》(Moments of Being)中。不過就像成年後的吳爾芙慣於在倫敦的公園漫步中構思小說,幼年的吳爾芙和她的兄弟姐妹也是如此:

為了排遣冬日那無數次散步的單調乏味……我們就編故事,編很長很長的故事,都先發生在同一個地點,然後依次添加內容……那些散步——在肯辛頓公園裏每天兩次——是如此單調。對我來說,這麼多年來都是在無中生有。[12]

1904年,在他們的父親死後,吳爾芙、姐姐瓦妮莎(Vanessa)、以及她的兩個兄弟艾德里安(Adrian)和索比(Thoby),從原來的家宅肯辛頓的海德公園門廿二號(22 Hyde Park Gate),搬到了更有生氣的區域:布魯姆斯伯里的戈登廣場四十六號( 46 Gordon Square,Bloomsbury),周邊那些小廣場所形成的綠洲——像是布倫瑞克、菲茨羅伊、塔維斯托克與戈登(Brunswick, Fitzroy,Tavistock and Gordon)——不僅激發了她的想像,也為吳爾芙在倫敦城那日益增多的磚、石、柏油、水泥與噪音之外提供了日常的喘息空間。

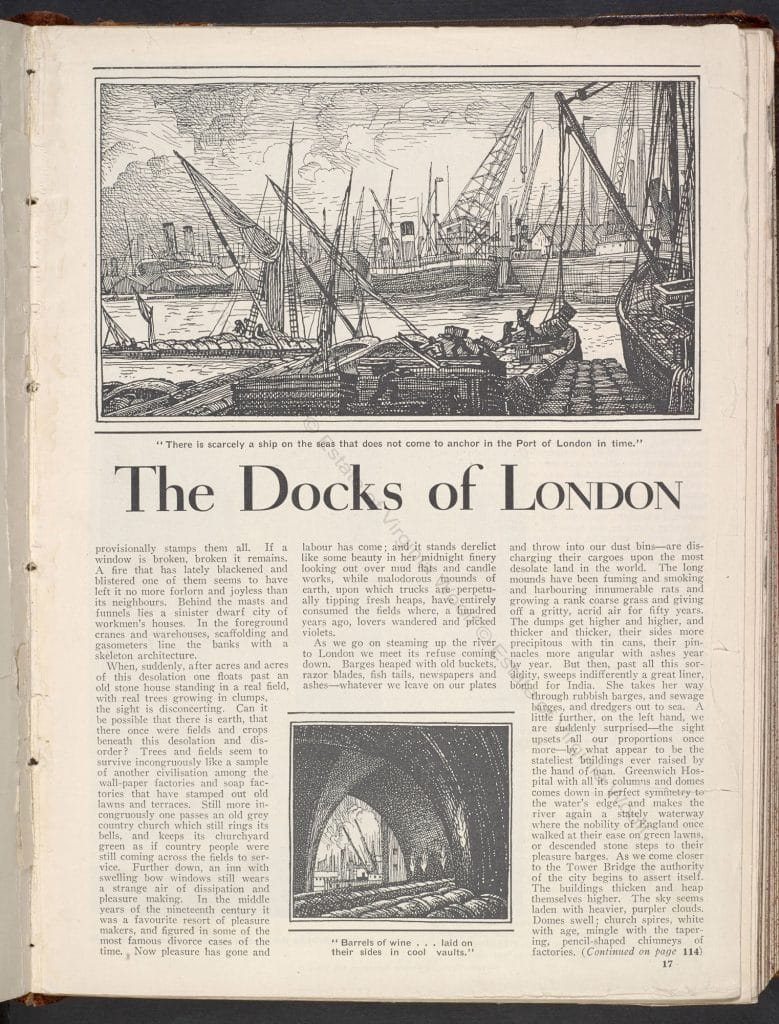

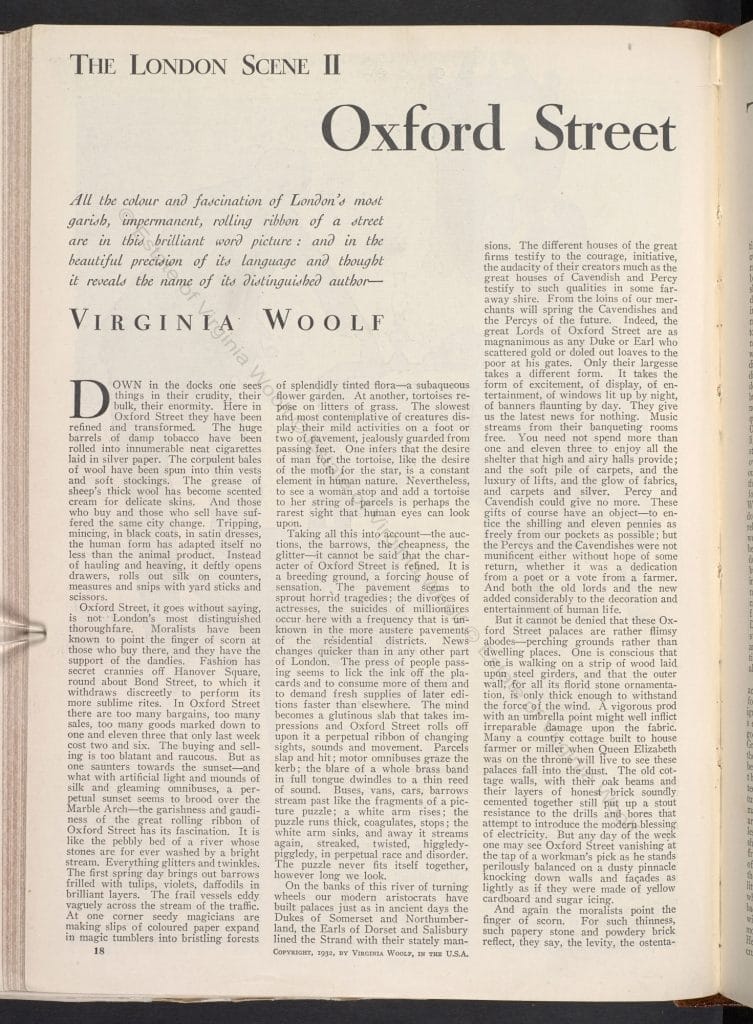

倫敦那些寬闊的公園也以同樣的方式刺激了吳爾芙的小說創作。她在1935年6月6日的日記中寫道:「毫無疑問,世間最大的幸福莫過於在一個青翠但潮濕的……夜晚,一邊步行穿過攝政公園……一邊構想著詞句。」[13]不僅如此,不論她要往上游去漢普頓考特(Hampton Court),還是往下游到格林威治或是倫敦碼頭,泰晤士河都是為她帶來永久愉悅的另一源泉。泰晤士河的潮漲潮落,如同牛津街和濱河大街那樣沸騰的商業大街上湧動的人潮,的確都能給她帶來同樣的快樂。就如她在《牛津街之潮》(Oxford Street Tide)中所寫:「牛津街這條滾動的巨大彩帶,俗麗奪目、色彩斑斕,但仍不乏魅力。它宛若一條佈滿鵝卵石的河床,石頭總被波光粼粼的溪流沖刷著。一切都閃閃發亮,熠熠生輝。」[14]

在小說《遠航》中,很多人物即便在南美度假,也會忍不住思念倫敦,吳爾芙也是一樣。除了稱頌它堅韌不拔的一面,吳爾芙最經常在自己的創作中提到的,還是倫敦城的喧鬧騷動,充滿活力又包羅萬象。在這篇名為《流連街頭:一場倫敦冒險》的散文中,吳爾芙充滿懷念地寫道:「在一個美好的夜晚,我們於四點至六點之間踏出家門,擺脫了朋友們熟悉的那個自我,成為由匿名的流浪者所組成的龐大共和軍團中的一員,在自己的那間房裏獨處之後,加入他們的群體真是愜意極了。」[15]

脚注

- The Flight of the Mind: The Letters of Virginia Woolf, Vol. I, 1888–1912, ed. by Nigel Nicolson assisted by Joanne Trautmann (London: Hogarth Press, 1983), p.19.

- ‘London Revisited’, in The Essays of Virginia Woolf, Vol. II, 1912–1918, ed. by Andrew McNeillie (London: Hogarth Press, 1987), pp. 50–52 (p. 50).

- The Diary of Virginia Woolf, Vol. V, 1936–1941, ed. by Anne Olivier Bell assisted by Andrew McNeillie (London: Hogarth Press, 1984), p. 276.

- 維吉尼亞·吳爾芙:《歲月》(蒲隆 譯),北京:人民文學出版社,2003年。 譯文略有改動。 英文原文出自:Virginia Woolf, The Years, ed. by Hermione Lee (Oxford: Oxford World’s Classics, 1992), p. 108.

- Virginia Woolf, Mrs Dalloway, ed. by David Bradshaw (Oxford: Oxford World’s Classics, 2000), p. 116.

- Leave the Letters Till We’re Dead: The Letters of Virginia Woolf, Vol. VI, 1936–1941, ed. by Nigel Nicolson assisted by Joanne Trautmann (London: Hogarth Press, 1980), p. 431.

- 此處譯文選自維吉尼亞·吳爾芙:《達洛維夫人,到燈塔去》(孫梁、蘇美 譯),上海譯文出版社,1997年。 略有改動。

- David Bradshaw, ‘Woolf’s London, London’s Woolf’, in Virginia Woolf in Context, ed. by Bryony Randall and Jane Goldman (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 229–42 (p. 237).

- The Diary of Virginia Woolf, Vol. II, 1920–1924, ed. by Anne Olivier Bell assisted by Andrew McNeillie (London: Hogarth Press, 1978), p. 301.

- Virginia Woolf, A Room of One’s Own and Three Guineas, ed. by Morag Shiach (Oxford: Oxford World’s Classics, 1992), p. 176.

- See David Bradshaw, ‘“Great Avenues of Civilization”: The Victoria Embankment and Piccadilly Circus Underground Station in the Novels of Virginia Woolf and Chelsea Embankment in Howards End’, in Transits: The Nomadic Geographies of Anglo-American Modernism, ed. by Giovanni Cianci, Caroline Patey and Sara Sullam (Oxford and Bern: Peter Lang, 2010), pp. 189–208.

- Virginia Woolf, ‘Sketch of the Past’, in Moments of Being, ed. by Jeanne Schulkind, rev. by Hermione Lee (London: Pimlico, 2002), pp.78–160 (p. 89).

- The Diary of Virginia Woolf, Vol. IV, 1931–1935, ed. by Anne Olivier Bell assisted by Andrew McNeillie (London: Hogarth Press, 1982), p. 319.

- Virginia Woolf, Selected Essays, ed. by David Bradshaw (Oxford: Oxford World’s Classics, 2008), pp.199–203 (p. 199).

- Selected Essays, pp. 177–87 (p. 177).

撰稿人: 大衛·布雷肖(David Bradshaw)

大衛·布雷肖(1955-2016)曾是牛津大學的英語系教授,沃斯特學院的研究員。專攻十九世紀晚期和二十世紀初期的文學,他發表了很多關於維吉尼亞·吳爾芙,詹姆斯·喬伊斯,T.S.艾略特,E.M.福斯特,奧爾德斯·赫胥黎,伊芙琳·沃的文章,主要感興趣的話題領域是審查制度與淫穢,政治與社會運動,以及城市。在其編輯的眾多現代主義作家的作品中,他曾編輯過維吉尼亞·吳爾芙的《達洛維夫人》、《到燈塔去》、《波浪》,以及合作編輯了《故作正經的潛行者:英格蘭的小說與淫穢,從1850到現在》(Prudes on the Prowl: Fiction and Obscenity in England, 1850 to the Present Day),並且合作研究了萊斯特大學的伊芙琳·沃全集項目。