威廉·布萊克與十八世紀的兒童文學

朱利安·沃克(Julian Walker)從十八世紀兒童文學的語境出發考察威廉·布萊克(William Blake)的詩歌,探討他的詩作對「童年」(childhood)的態度是如何挑戰了十八世紀關於道德教育的傳統觀念。

十八世紀見證了兒童文學作為一種體裁的發展:到十八世紀中期的時候,兒童文學創作已經變成一個可以獲利的行業。威廉·布萊克的《天真與經驗之歌》(Songs of Innocence and Experience),從表面上看,像是傳統的十八世紀兒童詩。但是,這部詩集其實挑戰並推翻了兒童文學中的很多觀念和常規,探討了關於童年、道德與宗教等諸多複雜的觀念。

這個時期都湧現過哪些類型的兒童書,布萊克的作品與它們又有怎樣的關聯?

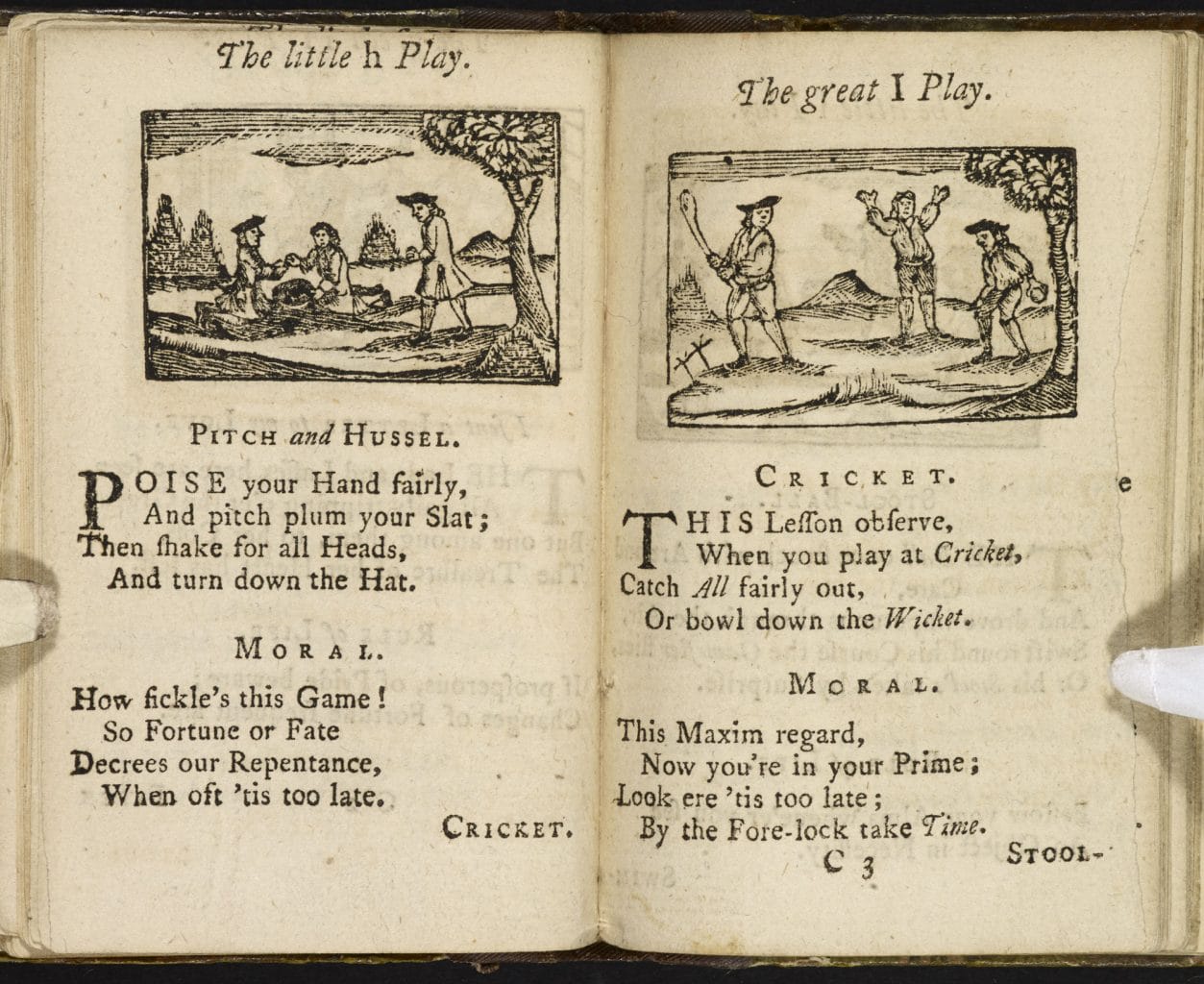

兒童文學種類繁多,從很多不同的源頭發展而來。寓意書(Emblem books)是其中之一;在寓意書裏,動物被用作道德教育的基礎,像羔羊或老虎這樣的動物都被「解讀」成具有象徵意義的符號。寓意書後來演變成自然歷史書籍。學校的角帖書,是一種將字母表和《聖經》經文印在木製扁板上,並覆蓋上透明角片的書籍,後來演變成簡單字母表與算術書籍,再後來又演變成拼寫和語法教材以及其它類型的教導書,如《漂亮的袖珍書》(Little Pretty Pocket Book,1744)就詳細介紹了遊戲和歷史(或者說自然歷史)方面的知識。

「廉價小冊子」(chapbook ,chap有廉價或買賣之意)是小販沿村叫賣的那一類短小、廉價、不署名的作品。其中一大典型是粗糙的木刻印刷品(有時是手工上色的),內容關於簡單字母表、數字歌、奇異的故事和富於想像的兒歌,並配以插圖。這類印刷品往往缺乏明確的道德寓意,講述的故事通常發生在神奇世界、人物虛幻不實、還經常涉及暴力事件。甚至像《搖搖小寶貝》(Rock-a-by-baby)和《傑克與吉爾》(Jack and Jill)這樣看上去很簡單的歌謠都包含對孩子的隨意傷害。

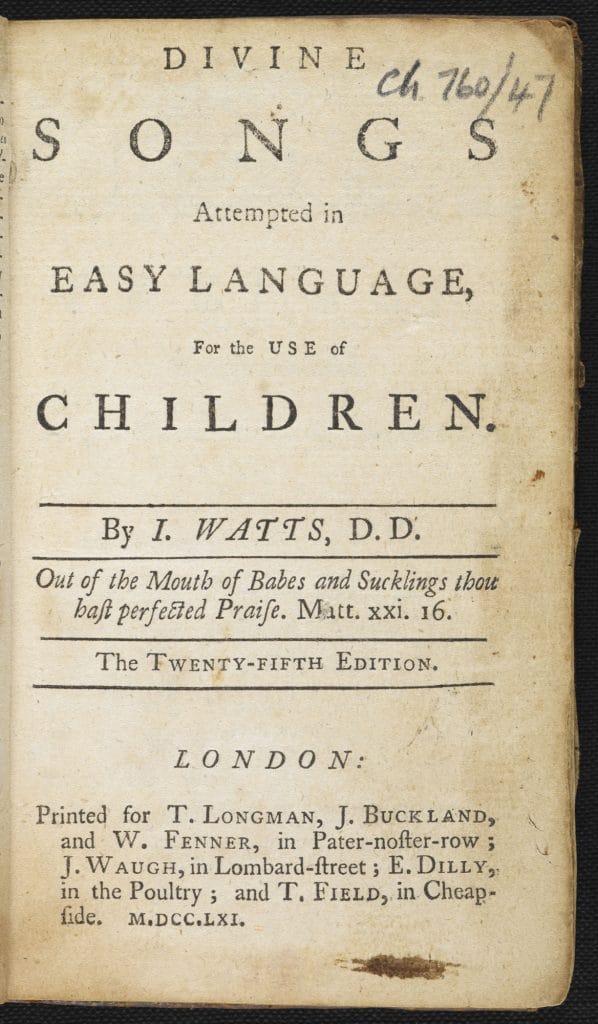

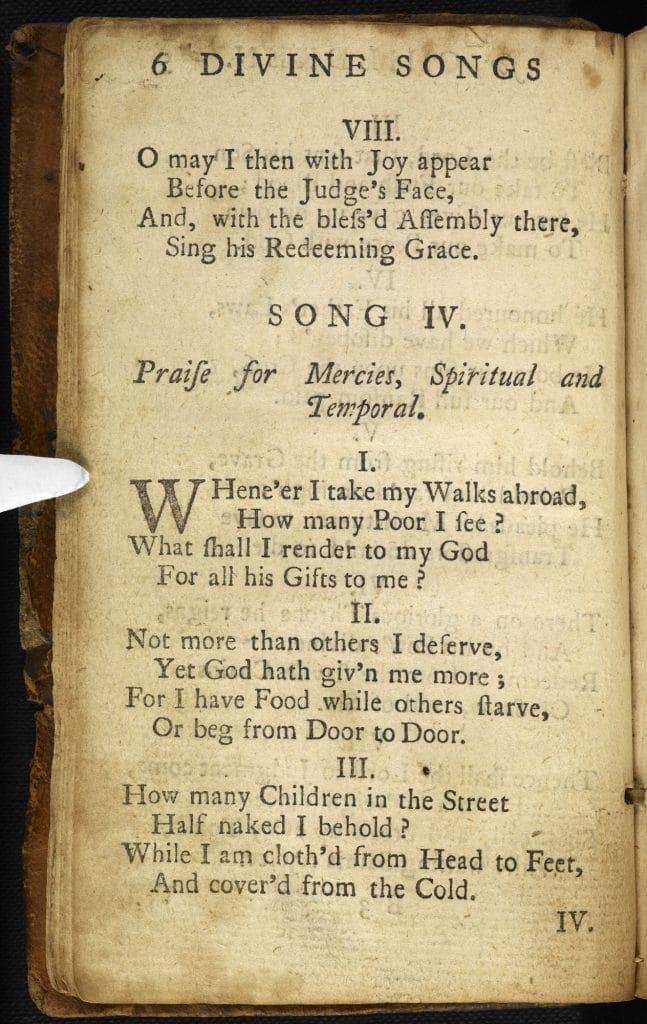

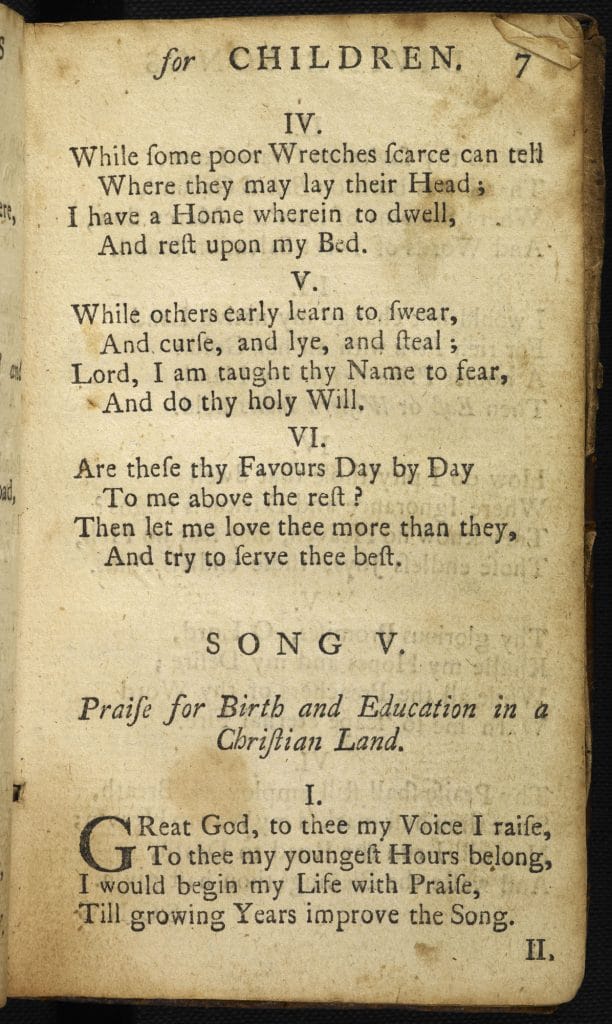

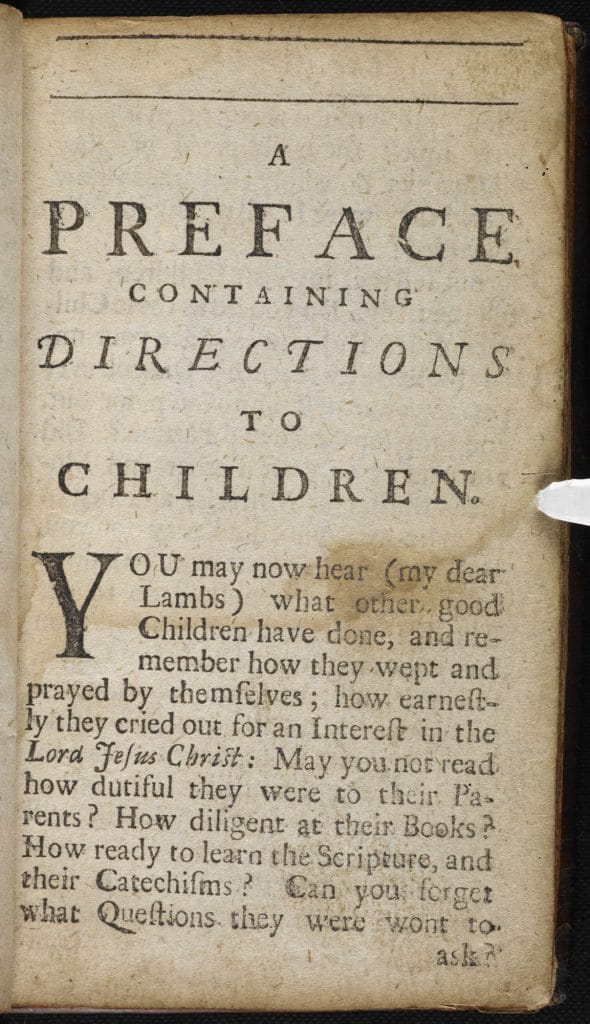

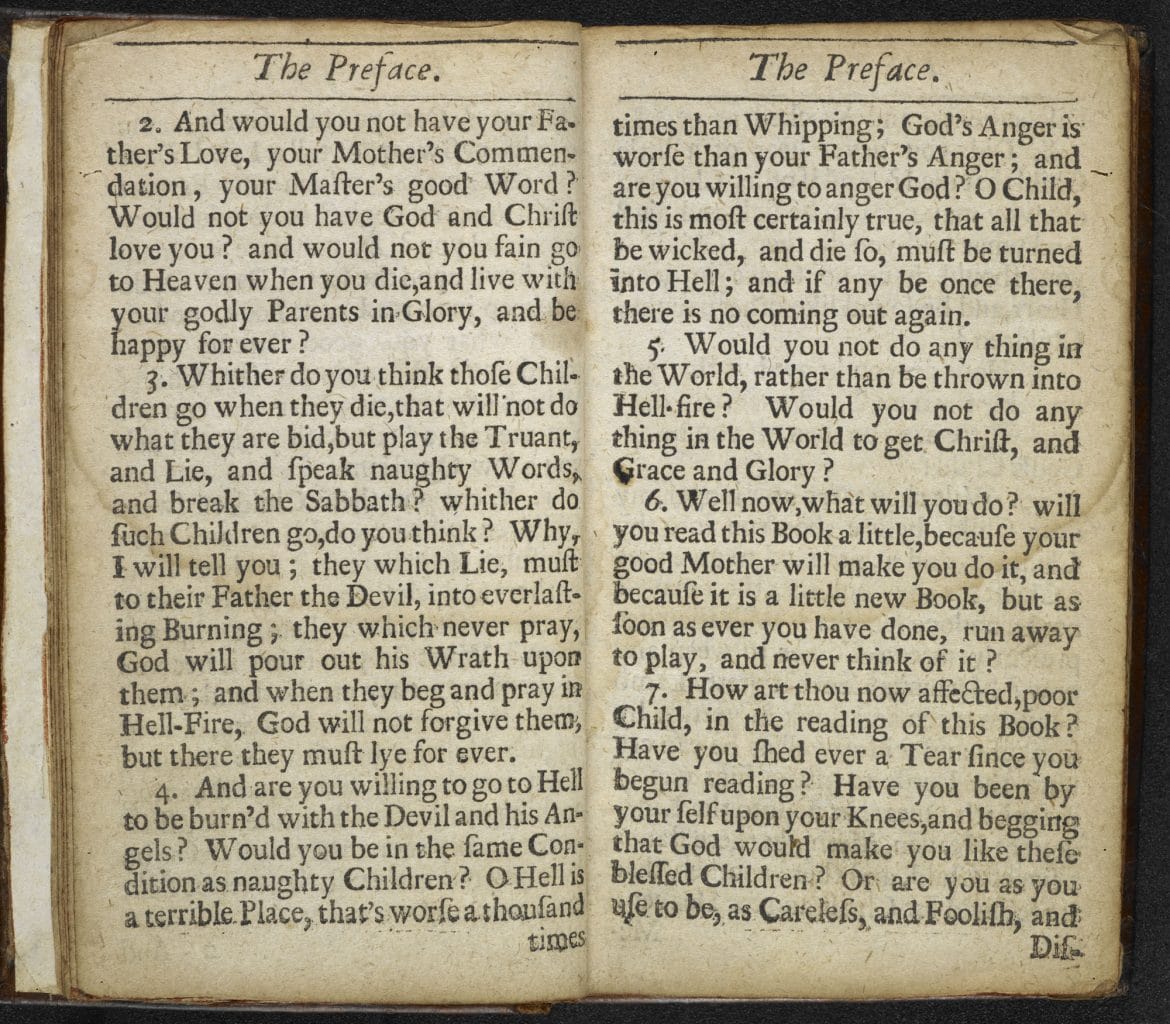

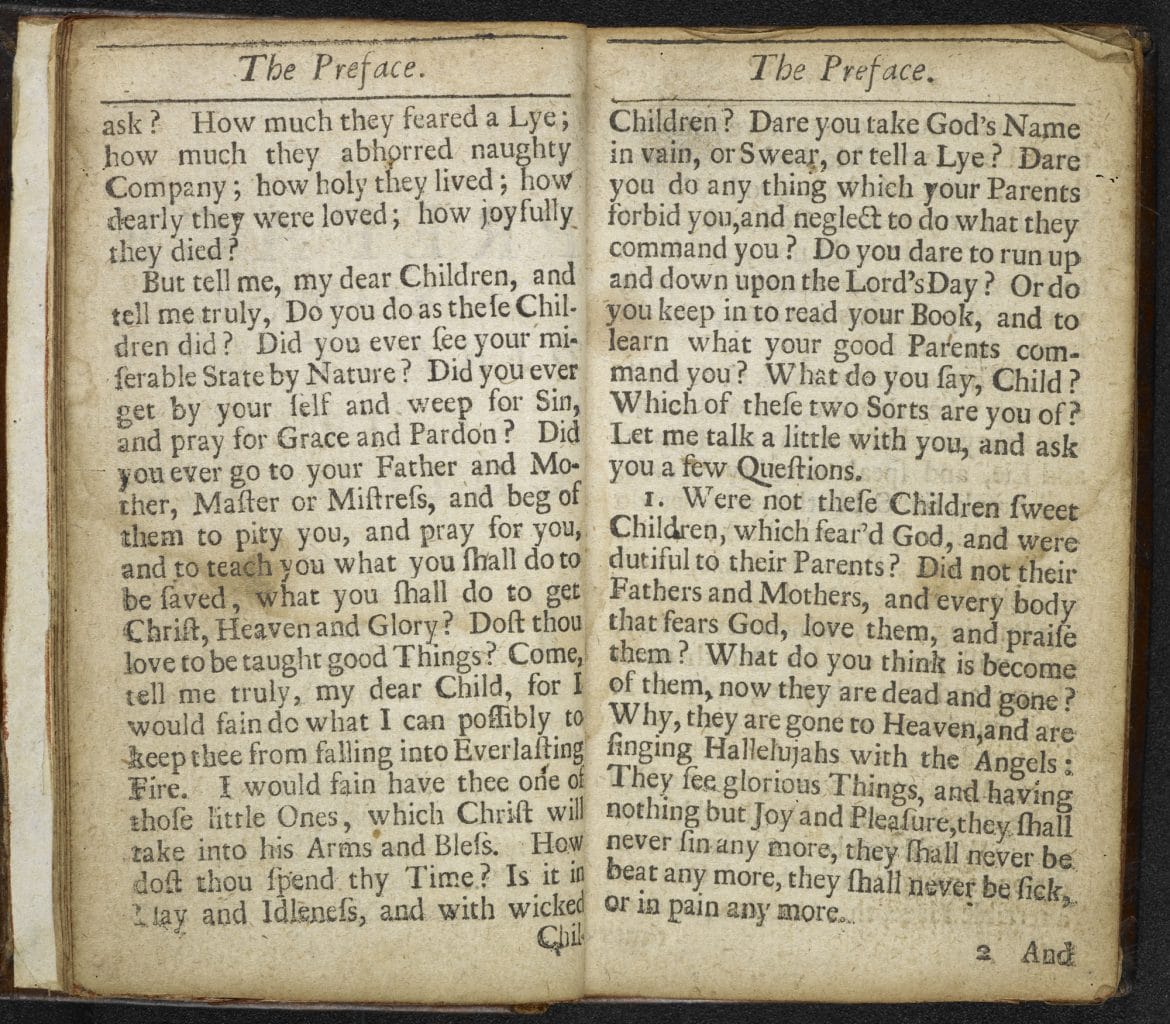

關於道德與知識的兒童書針對的是「優雅」的中產階級讀者群,為正確的行為模式提供榜樣。這些書籍把諸多複雜的倫理、宗教與社會問題簡單化,並將它們濃縮為簡單易懂的訓導。其中兩個普遍的例子是伊薩克·沃茲(Isaac Watts)的《聖歌集》(Divine Songs,1715)和詹姆斯·詹韋(James Janeway)的《留給孩子的紀念》(A Token for Children,1671);這兩本書在十八世紀以多個版本的形式發行。

布萊克在《天真與經驗之歌》中反對這一類型的兒童說教文學,他在藉用這種流行的文學樣式的同時,又將它徹底顛覆。比如,《經驗之歌》中的《倫敦》一詩顛覆了沃茲《聖歌四》(Song IV)中敘述者的自以為是,而《聖歌四》則是出自當時極為流行的沃茲《聖歌集》(1715)。在《聖歌四》這首詩裏,沃茲的孩子是以第一人稱來敘述的,他看著那些「窮人」、「半裸著身體的……孩子」,還有那些「早早學會瀆神、詛咒、撒謊和偷盜」的人,他發誓要敬畏神,「比他們」更愛祂。

相反,布萊克對虐待孩子現象的回應則是憤怒的咆哮,體現在《倫敦》一詩的末尾:

但更多的是在午夜的街道上,我聽見

那年輕的娼妓是怎樣地詛咒

摧殘了新生嬰兒的眼淚

用疫癘把新婚的柩車摧毀。[1]

在詹姆斯·詹韋的《留給孩子的紀念》中,主旨可能會更複雜一點——作者對令人恐慌的瘟疫作出的回應是:對救贖的信心相較對生命的絕望更加可取;他筆下那些正在死去的孩子顯然強烈意識到天堂的存在。布萊克的孩子同樣也意識到了天堂,死亡也存在於《天真與經驗之歌》中,但就根本而言,布萊克採用了孩子的視角,而不是說教的成人。

布萊克忽略道德解決方式,這如何影響了他詩作的基調?

布萊克總體上拒絕為《天真與經驗之歌》所展示的情境提供具體的道德解決方式,說明他對這一類兒童文學中那種簡單的道德教誨是持反感態度,這很可能會讓他的很多讀者感到不舒服。甚至連布萊克一位親密的朋友本傑明·馬爾金(Benjamin Malkin)都忽略了《天真之歌》中《耶穌升天節》的反諷語氣;相反,他認為這首詩肯定了孤兒眾口同聲的感恩之辭。

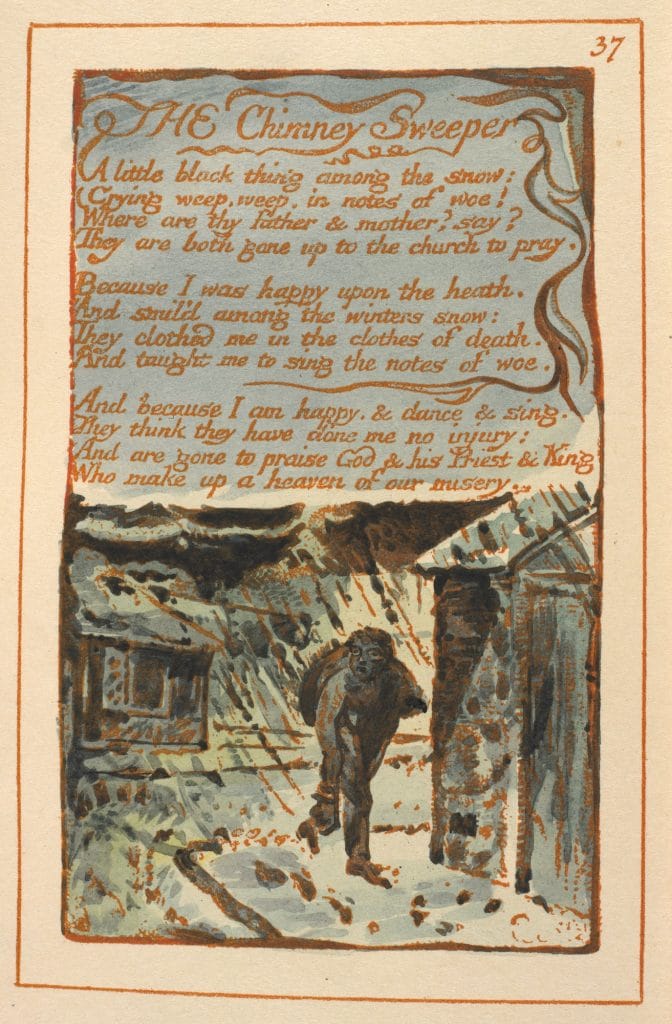

即使布萊克提供了道德準則,就像他在《掃煙囪的孩子》(出自《天真之歌》)中所做的那樣,那也不過是陳詞濫調,甚至到了富有挑釁性的地步:

大家都盡本份,他們無需怕災難降臨。[2]

這首詩一開始寫的是父親將孩子賣進了掃煙囪的行業組織,最後卻這樣子收尾,顯然是向讀者發出挑戰;而且,布萊克直接對廣大讀者說,你們在為這個行業推波助瀾——(如同詩歌中所寫)「我打掃你們的煙囪」——因此,你們也是虐待兒童的共犯。

在看似兒童詩的語境裏使用含混、反諷以及憤怒的語氣,很可能會讓布萊克的讀者驚詫不已。但是,儘管布萊克聲稱不僅成人,就是兒童也能「清楚地解釋他(布萊克)眼中的異象”,他卻從來沒有說《天真與經驗之歌》是為孩子而作的。

在《供孩子娛樂的讚美詩》(Hymns for the Amusement of Children,1770)裏,詩人克里斯托弗·斯馬特(Christopher Smart)直接面向孩子來寫作,沒有採取任何批判姿態。斯馬特以及薩拉·特里莫(Sarah Trimmer)的作品都提倡對簡單事物以及自然世界保持敬意,而這都可以從布萊克的作品看得到。

為兒童製作的圖書質量究竟如何?

在袖珍版「廉價小冊子」保留著粗獷、幼稚的木刻插畫傳統的同時,兒童書插畫到十八世紀末開始漸趨精緻而複雜;《幼兒圖書館》(The Infant’s Library,1800)跟布萊克的《天真與經驗之歌》一樣,配有版畫及插畫,手工上色,塗抹得相當細緻且富有想像力。排版與印刷字號明顯設計得適合兒童閱讀,巴鮑德夫人的《散文版兒童頌歌》(Hymns in Prose for Children,1787)就有這樣的特點。

關於童年的不同理論如何體現在文學中?

關於「童年」這個觀念,十八世紀由始至終存在不同的態度。基督教道德論宣揚「原罪觀」:孩童的內在本質是邪惡的,有必要加以拯救(通常通過懲罰),孩童必須努力才能當上合格的基督徒。 1799年,漢娜·莫爾(Hannah More)寫道,「孩童是天真無邪的,這屬於根本的認識錯誤。」 廉價小冊子裏的故事將虔誠與世俗成功聯繫起來,與沃茲的《聖歌集》和詹韋的《留給孩子的紀念》如出一轍,反映的就是這類觀點。

但是,約翰·洛克的《教育漫話》(Some Thoughts Concerning Education,1693)則認為,孩子的心智是一張空白的畫布,能接受任何暗示,因此,必須對孩子的發展加以細心管理,這樣才能培養出可敬、有用的公民。儘管很多兒童書都表示宗教行為可以得到升入天堂或者締結良緣的回報(如詹韋的故事書及《好棒的兩隻鞋的知名故事》所提及),但是對兒童施以知性的、創造性的、非暴力的教育,同時暗示著對自我的不斷提升,這些都是每個個體的責任所在。

不過,盧梭駁斥了這兩種觀點,聲稱孩童應該被視作獨特的存在,天生具有道德感,只是因為受到成人行為的影響才墮落了。孩童身上有著與成人截然不同、可供成人學習的特質,這種觀點顯然體現在布萊克《天真與經驗之歌》一書中的很多詩篇裏。

脚注

撰稿人: 朱利安·沃克(Julian Walker)

朱利安·沃克是一個藝術家,作家和教育者,他與大英圖書館的教育部門一起工作。他以研究為中心的藝術創作和寫作實踐探索了語言、社會歷史、物件的本質以及與過去的緊密莉娜姐。他是合著了書籍《戰壕中的講話:一戰的言論》(Trench Talk: Words of the First World War,由Spellmount出版社於2012年在斯特勞德出版)。