女性作家的匿名與化名

在十八世紀末至十九世紀,以寫作為職業在很大程度上被認為是不適合女性的。格雷格·巴茲韋爾(Greg Buzwell)探討了女性作家為發表作品所經歷的阻礙與周折。

匿名出版小說與詩歌,曾是司空見慣的事。

1660年至1750年間出版的散文小說,約50%並未在扉頁上列明作者,另有20%則以化名或標語的方式出版。[1] 1750年至1790年匿名出版的小說比例更高,達80%以上。[2] 同時,根據當時的編輯慣例,雜誌上發表的詩歌和評論通常不署名。

部分作者可能出於為人謙虛、聲名狼藉或害怕遭致批評等原因而傾向於留在幕後;但對其他許多作者而言,這純粹是一個約定俗成的問題。當時使用假名也算一種匿名方式,且往往深具諷刺意味。比如女演員、威爾士親王(後來的喬治四世國王)的情婦瑪麗·羅賓遜(Mary Robinson)在《晨報》以“塔比莎·布蘭布爾”(Tabitha Bramble)為名發表詩作,而這個名字是托比亞斯·斯莫列特(Tobias Smollett)的小說《漢弗萊·克林克》(Humphry Clinker,1771年)中一個性飢渴的老處女。

直至十八世紀後期的浪漫主義時代,作家身份才漸漸引起了興趣。突然之間,公眾對創作天才和文學名人的迷戀讓諸如拜倫勳爵(Lord Byron)、威廉·布萊克(William Blake)和珀西·雪萊(Percy Shelley)成為眾人矚目的焦點。然而對女性來說,通向認可和讚譽的道路仍然荊棘密布。

十八世紀末至十九世紀的女性作家

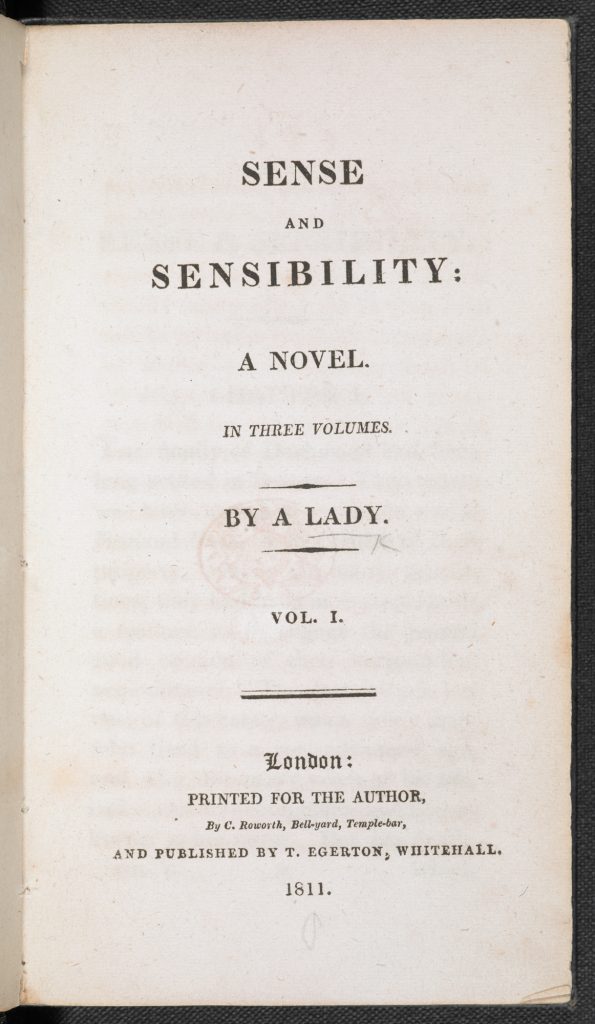

寫作,尤其是為賺錢而寫小說,在十八世紀末和十九世紀初被視作最不淑女的活動之一。寫小說賣給任何願意付費的人,常被視為如賣淫一般不體面。諸如“吃筆墨飯的女人”(female quill-driver)之類的貶義詞很常見。家境富裕的女性不需要有任何職業追求,而是應該投身於建立美滿的婚姻。儘管如此,她們還是會讀書,並且大量寫作。到十八世紀中葉,“由一位女士所著”的標籤在標題頁上已十分常見。這不僅表明了作者的性別,也暗示書是由某個特定階層的人所寫,因此適合受人尊敬的女性閱讀。

珍·奥斯汀(Jane Austen)出版的第一部小說《理性與感性》(1811年)便標有“由一位女士所著”。之後的一部作品《傲慢與偏見》(1813 年)標註的則是“由《理性與感性》的作者所著”。從二十一世紀的角度來看,作為最受人喜愛和廣受讚譽的作家之一,簡·奧斯丁卻從未在自己的書上看到過自己的姓名,這著實令人感到痛心。

珍·奧斯汀是《理性與感性》及其後出版的其他小說的作者一事,直至1817年12月才隨著她的遺作《勸導》和《諾桑覺寺》的出版而廣為人知。這些小說與簡·奧斯丁的哥哥亨利所著的“作者傳記”同步問世,後者透露了她的作者身份。然而,對自己身份保密的女性作家遠不止奧斯丁一人。與她同一時代的瑪麗亞·埃奇沃思(Maria Edgeworth)、安·拉德克利夫(Ann Radcliffe)、弗朗西斯·伯尼(Frances Burney)和瑪麗·雪萊(Mary Shelley)的早期小說也均匿名出版。

“文學與女人的生活無關……”

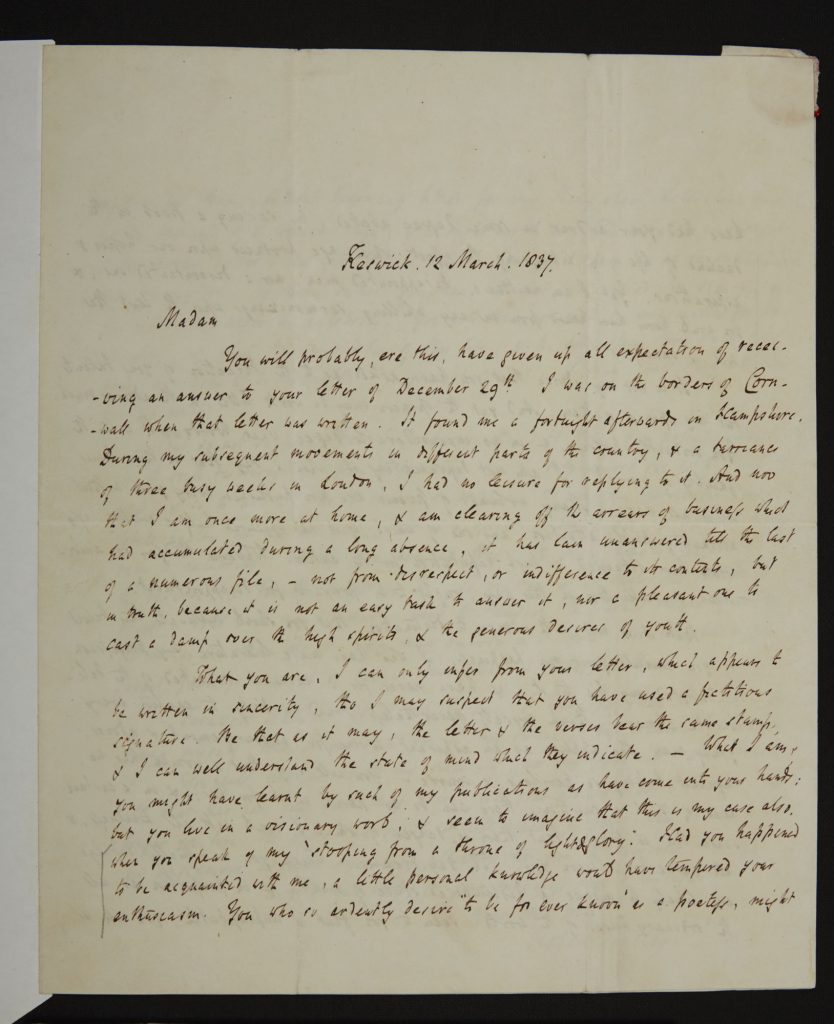

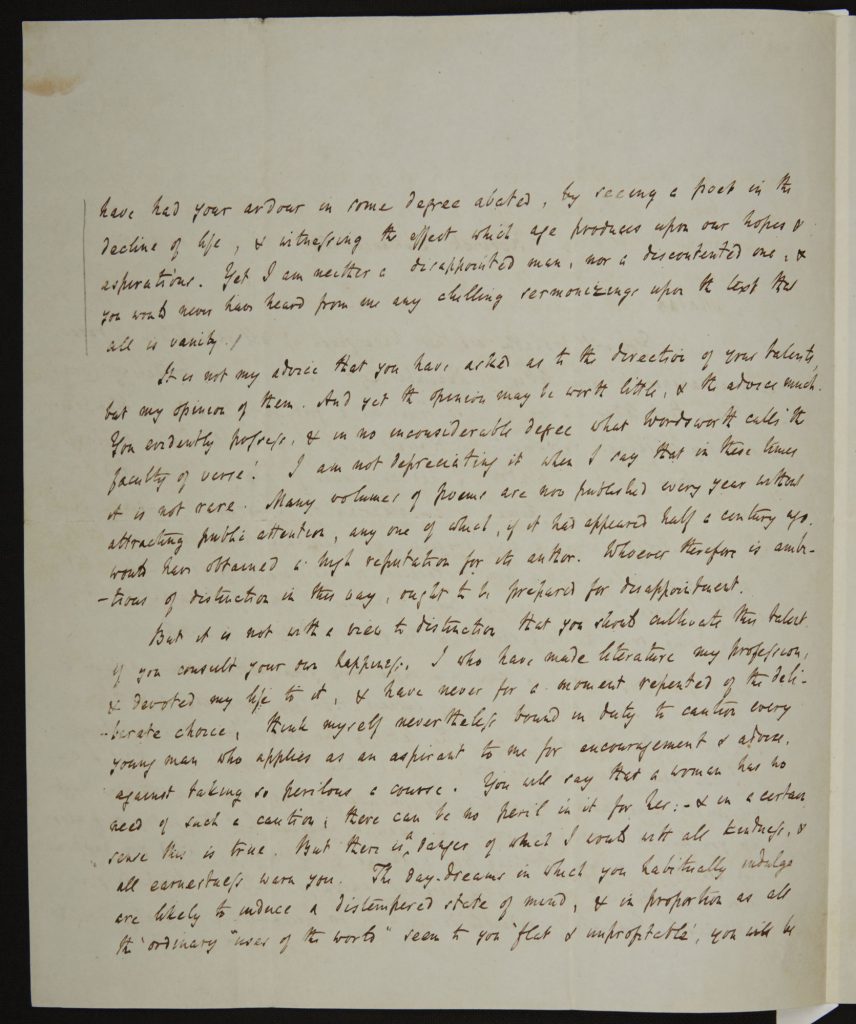

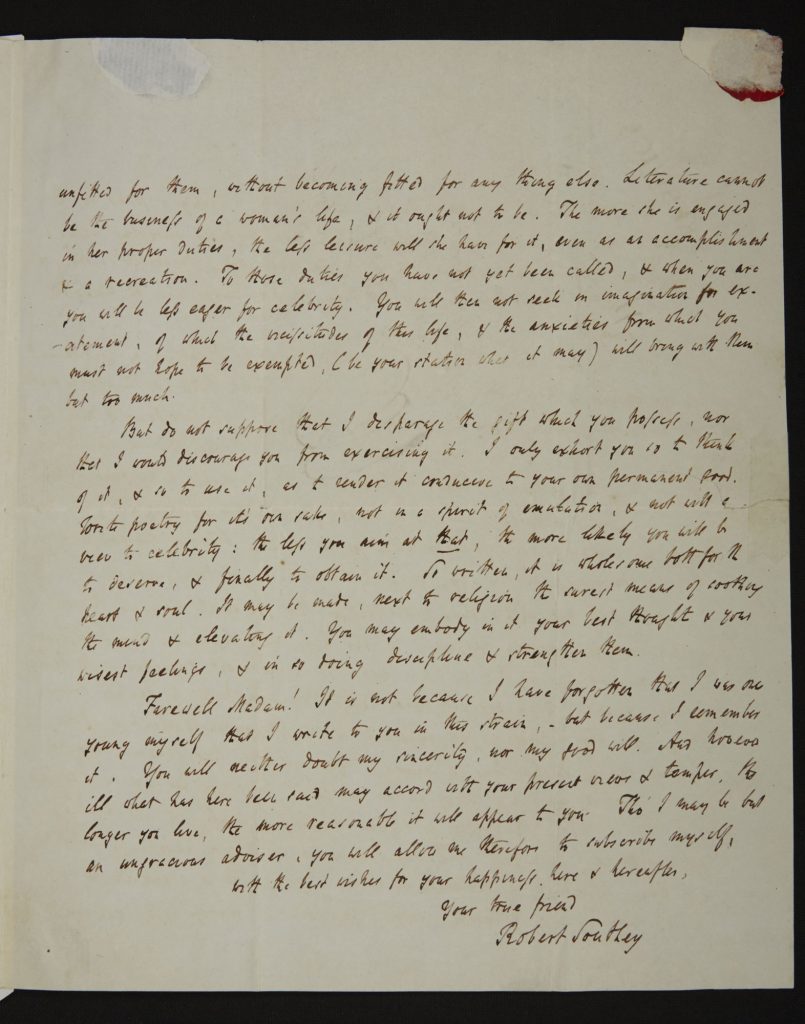

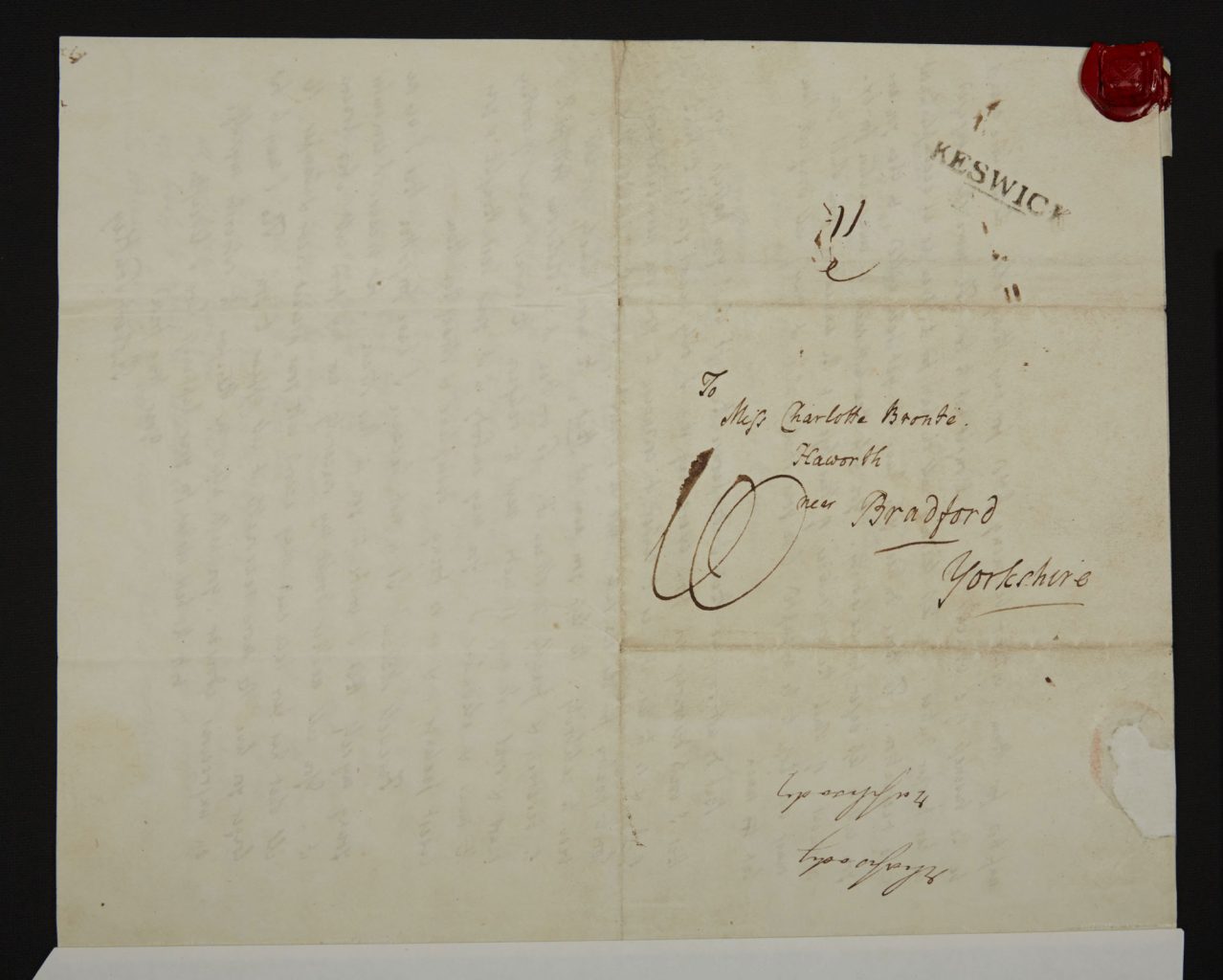

在《簡·愛》(1847年)出版的十年前,夏綠蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)將自己的詩選寄給桂冠詩人羅伯特·騷塞(Robert Southey),尋求他的反饋與建議。騷塞的答复毫不鼓舞人心,在1837年3月12日致夏綠蒂的回信中,他反對女性追求文學事業,並評論道:“文學與女人的生活無關,也不應有關。成就也好,消遣也罷,她越專注於她的分內事,她能留給文學的閒暇時間就越少。”

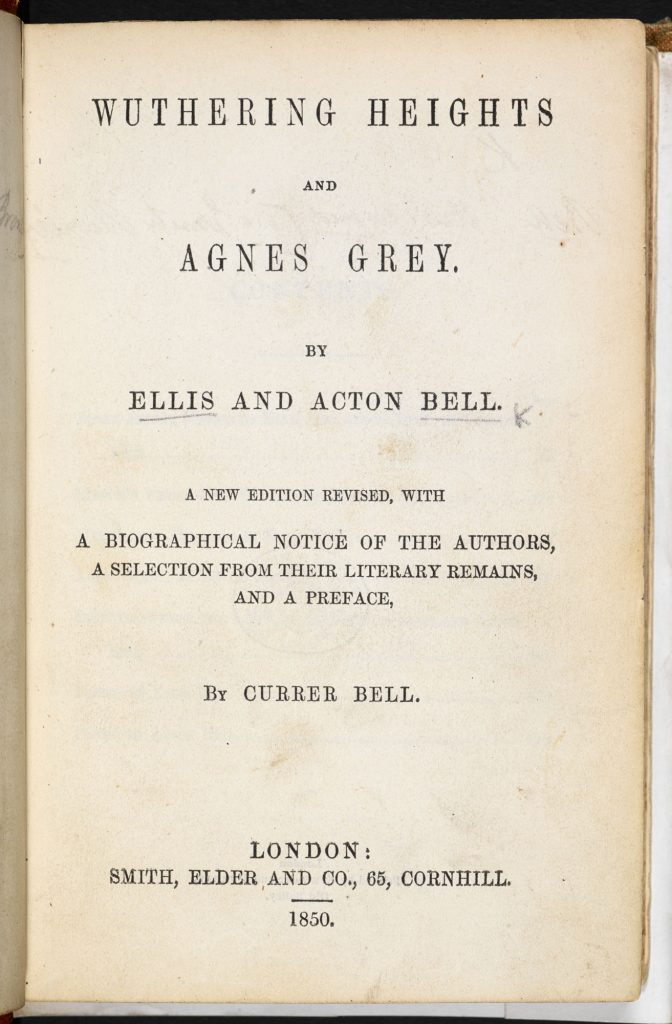

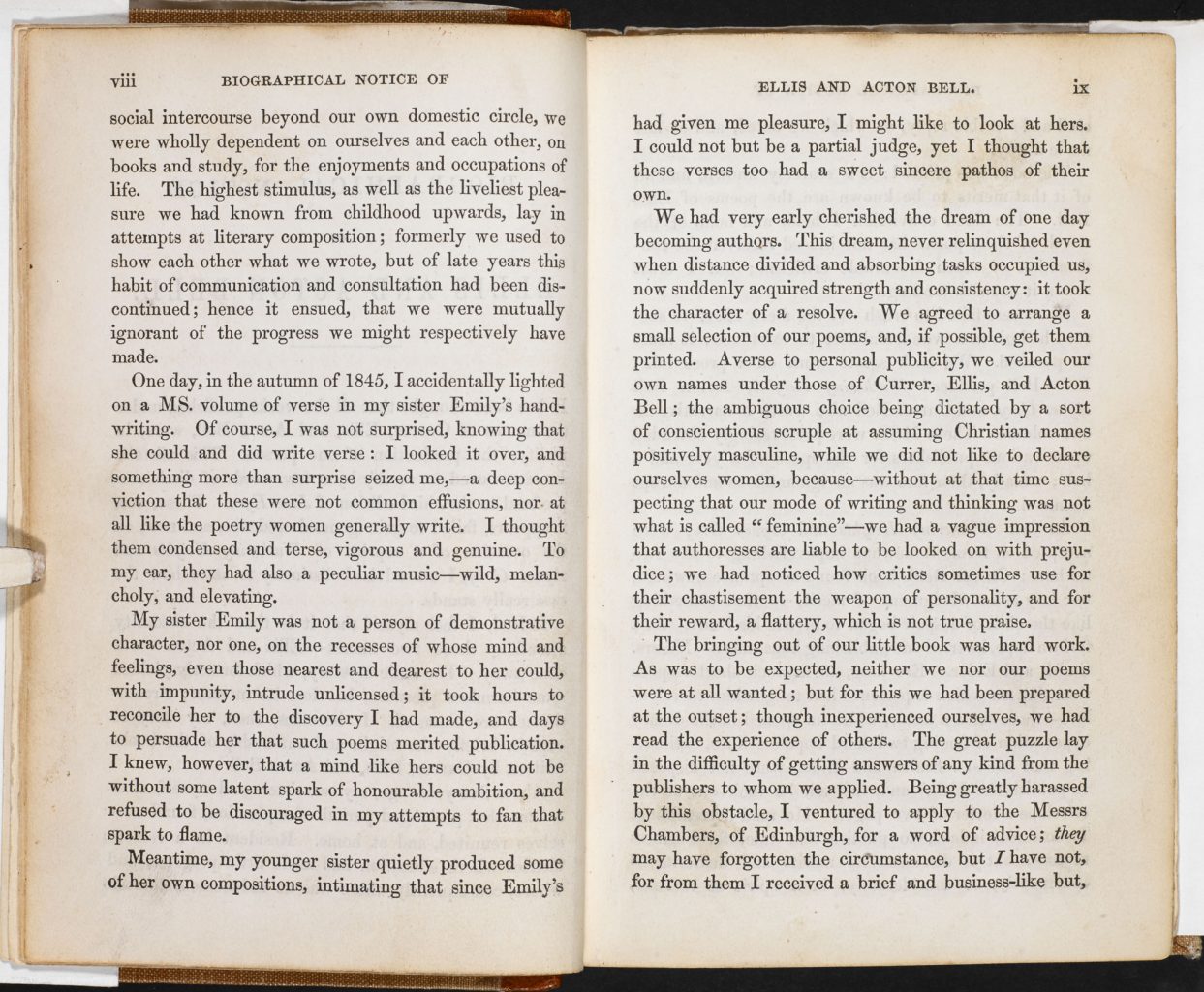

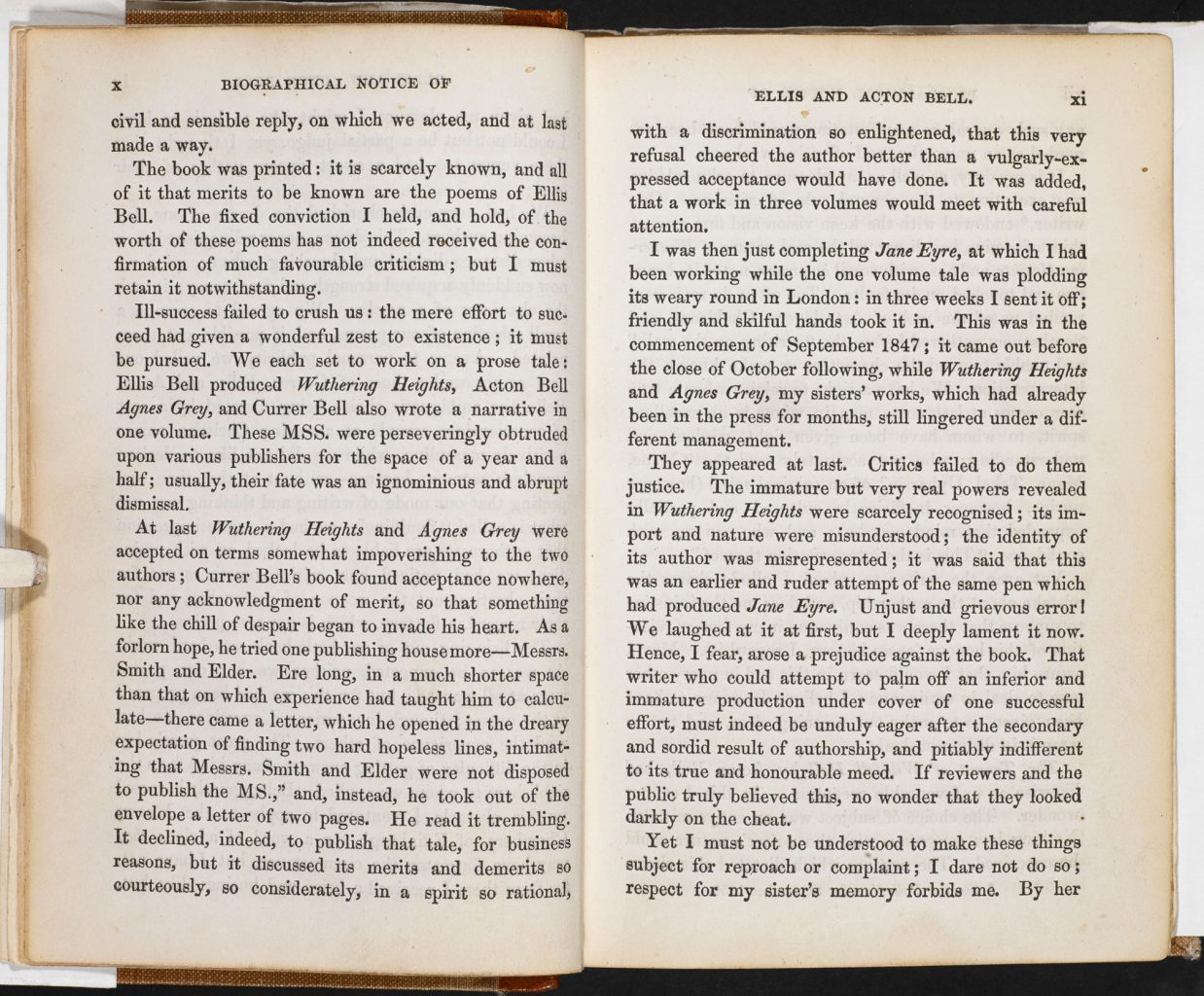

因此,當1846年5月夏綠蒂、艾米莉(Emily)和安妮·勃朗特(Anne Brontë)以柯勒(Currer)、埃利斯(Ellis)和阿克頓·貝爾(Acton Bel)的筆名出版詩集也就不足為奇了。在1850年版《咆哮山莊》和《阿格尼絲·格雷》合集的序言中,夏綠蒂給出了三姐妹這樣做的理由:

“為避免公開,我們用柯勒、埃利斯和阿克頓·貝爾來隱藏本名;這個曖昧的選擇是出於一種謹慎的顧慮,我們採用男性基督教名,而不願公佈自己的女性身份,因為——我們從未質疑過自己的寫作和思維方式是否是所謂“女性化”的——我們有一種模糊的印象,即女性作者容易遭受偏見;我們注意到,評論家們往往用人格作為武器對我們進行批判,將奉承視作一種獎勵,而不是真切的讚美。”

關於女性著書的先入之見

瑪麗·安·埃文斯(Mary Ann Evans),即眾所周知的喬治·艾略特(George Eliot),也曾表達過類似的擔憂。 1856年,她在《威斯敏斯特評論》匿名發表的文章《女作家寫的蠢故事》中,批評了女性所著小說中經常出現的荒謬情節:“女作家寫的蠢故事內容豐富,風格多樣;按照愚蠢的不同特質,它包含了淺薄空洞型、單調渙散型、一片虔誠型、迂腐賣弄型等多種文風。然而,所有這些展示女性愚昧的作品中,有一個分支流派數量最為龐大,我們暫且管它叫女帽類小說。”[3]

艾略特認為此類小說有損女性的教育。書中的女主人公往往受過教育,但這只令她們變得乏善可陳、表面機智,而非意志堅強和人格獨立。這些書還造成一個不幸的影響:它們似乎代表了所有女性所著的虛構類作品,這意味著,由女性所著的嚴肅文學作品在被閱讀前,就已被許多男性評論家定性為輕鬆的浪漫小說而不予重視。為防止自己的作品遭受這般對待,埃文斯化名喬治·艾略特,發表了小說處女作《亞當·比德》(1859年)。這令她的作品能夠依據其水準而非作者的性別進行評論。這也有助於保護她的私生活不受流言蜚語的影響——小說出版時,艾略特正與已婚哲學家喬治·亨利·劉易斯(George Henry Lewes)保持著浪漫關係。

學術工作專屬於男性,如此的普遍誤解導致許多女性用男性假名發表作品。女權主義先驅、散文家和作家維奧萊特·佩吉特(Violet Paget)以弗農·李(Vernon Lee)為筆名出版作品。凱瑟琳·布拉德利(Katharine Bradley)與她的侄女兼搭檔伊迪絲·庫珀(Edith Cooper)以邁克爾·菲爾德(Michael Field)的名義發表詩歌創作。 1884年,布拉德利38歲、庫珀22歲時,她們以邁克爾·菲爾德的名義出版了第一部作品《卡利洛厄》並獲得評論界的盛讚。同年,布拉德利給他們的朋友兼導師羅勃特·白朗寧(Robert Browning)去信,請他不要透露她們的身份,“關於女性作者身份的報導會令我們的作品掉價……(我們)有很多話要說,而這世界容不下女人的嘴”。 [4]

重現隱秘的歷史

維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)在散文《自己的房間》(1929年)中總結了女性作家面臨的種種不公,並倡議更公平的未來。她評論道:“我敢猜測,寫了這麼多詩卻從未署名的無名氏,通常是一位女性。”[5] 她還總結了夏綠蒂·勃朗特等作家的困境:“柯勒·貝爾、喬治·艾略特、喬治·桑,正如作品所證明的那樣,她們都是內心衝突的受害者,都試圖用男性的名字來隱藏自己,但收效甚微。因此,她們對陳規畢恭畢敬,認為女性的公開宣傳是可憎的,這種想法若不是由異性強加,也是她們主動鼓勵的(女人的至高榮耀是要做到不被人談及,伯里克利說過,而他本人則是個被廣泛談論的男人)。[6]

在吳爾芙看來,重現過去的女性作家的生活和作品,建立女性文學傳統至關重要。她認為,“作為女性,母親是我們思考過去時的參照”。 [7] 每一代女性作家都是在前輩的成功基礎上發展起來的,而要做到這一點,就需要了解之前這些女性作家的生活,閱讀、研究、重視並欣賞她們的作品。

今天,女性作家面臨的挑戰已經發生了變化。在二十世紀七十年代,維拉戈(Virago)等出版商將被忽視的女性作家的作品重新歸入文學經典之列。現在,代表性是一個非常關鍵的問題,確保少數族裔女性作家的作品在與白人同輩的競爭環境中平等地被閱讀、審查、推廣和營銷,正變得越來越重要。我們遇到的觀點越多維,我們對生活的理解就越豐富。

即便如此,雖然現在匿名出版的情況已不多見,但仍有人使用化名,或是使用姓名首字母縮寫來掩蓋作者的性別。 1997年,當布魯姆斯伯里兒童讀物出版《哈利·波特與魔法石》時,作者署名為“J·K·羅琳”——因為擔心“喬安妮·羅琳(Joanne Rowling)”的名字會疏遠年輕男性讀者。 [8] 幾年後,當羅琳準備出版系列偵探小說的首部時,熱衷於讓書本自己說話的她,選擇了男性筆名羅柏特·加爾布雷斯(Robert Galbraith)。

評價、閱讀、欣賞小說,不論作者是男是女,人們如今都希望是基於其本身的出類拔萃,而非基於作者的性別。不過,某些類型仍然被認為主要針對男性(例如動作驚悚小說)或女性(例如浪漫小說)讀者。也許,只有在打破這些刻板觀念時,下一個挑戰才會到來。

脚注

- 莉亞·奧爾《英文小說標題頁上的流派標籤,1660年-1800年》,刊載於《語言學季刊》90.1(2011年)第80-81頁

- 詹姆斯·拉文《英國與愛爾蘭的匿名小說,1750年-1830年》,刊載於《匿名的面孔:十六至二十世紀的匿名與化名出版》由羅伯特·J·格里芬彙編(紐約,帕爾格雷夫出版社,2003年)第145頁

- 《女作家寫的蠢故事》的中文譯文出自喬治·艾略特:《女作家寫的蠢故事》(孫平華 石偉東 譯)中譯出版社,2019年

- 凱瑟琳·布拉德利,伊迪絲·庫珀《詩人》由瑪麗昂·泰恩,安娜·帕雷霍·瓦迪羅彙編(多倫多,布羅德威出版社,2009年)第311頁

- 維吉尼亞·吳爾芙《自己的房間與三個基尼金幣》(牛津:牛津大學出版社,2015年)第38頁

- 維吉尼亞·吳爾芙《自己的房間與三個基尼金幣》(牛津:牛津大學出版社,2015年)第38頁

- 維吉尼亞·吳爾芙《自己的房間與三個基尼金幣》(牛津:牛津大學出版社,2015年)第75頁

- J·K·羅琳,2016年

(訪問於2020年7月21日)

文章翻譯: 吳嫻敏

文章內容可通過“創作共享”版權許可(Creative Commons License)使用傳播

撰稿人: 格雷格·巴茲韋爾(Greg Buzwell )

格雷格·巴茲韋爾是大英圖書館當代文學檔案館策展人。他曾作為聯合策展人策劃了圖書館的三個大型展覽——《恐懼與驚奇:哥特的想像力》、《莎士比亞十幕》、《同性英國:愛情、法律與自由》。他主要研究維多利亞時代世紀末的哥特文學,此外,他還編輯和介紹了瑪麗·伊麗莎白·布萊頓(Mary Elizabeth Braddon)、埃德加·愛倫·坡(Edgar Allan Poe)和沃爾特·德拉·馬(Walter de la Mare)等作家的超自然故事集。