《尤利西斯》導讀

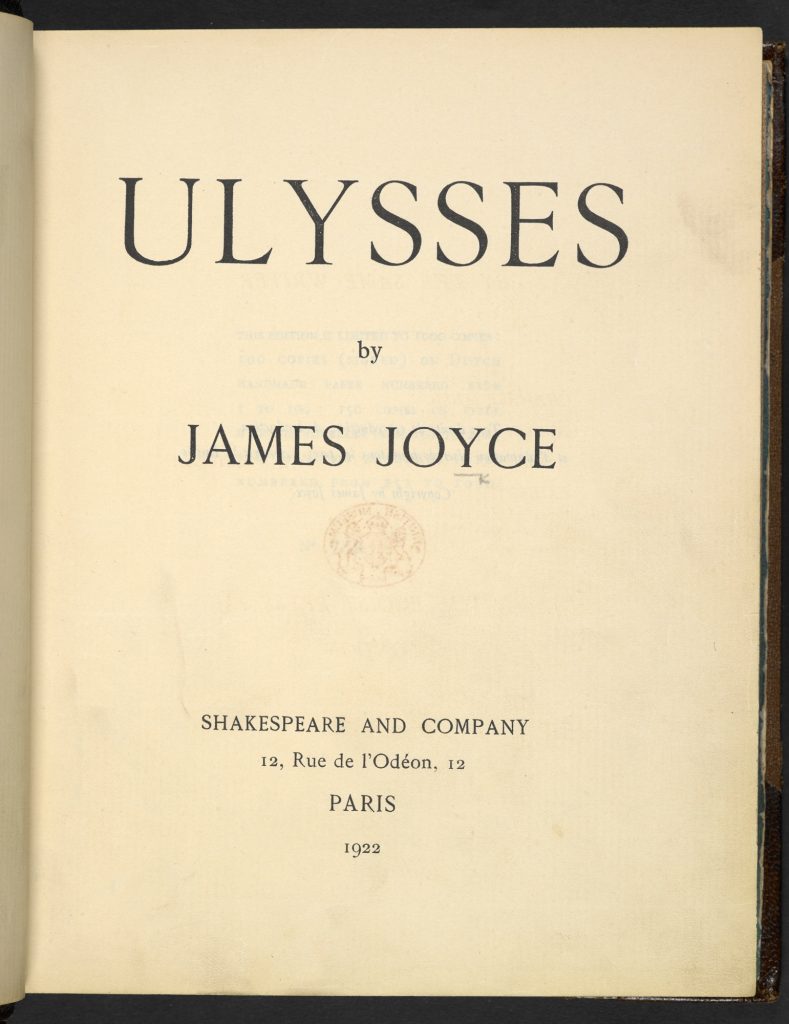

出版日期: 1922 文学时期: 二十世紀時期

自1922年出版以來,小說《尤利西斯》就一直被讀者評價為艱深難懂、讓人看得云裡霧裡。凱瑟琳·穆林(Katherine Mullin)為您詳細介紹詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)的這部小說,並探討其對實驗性現代主義創作的貢獻以及對日常生活的描繪。

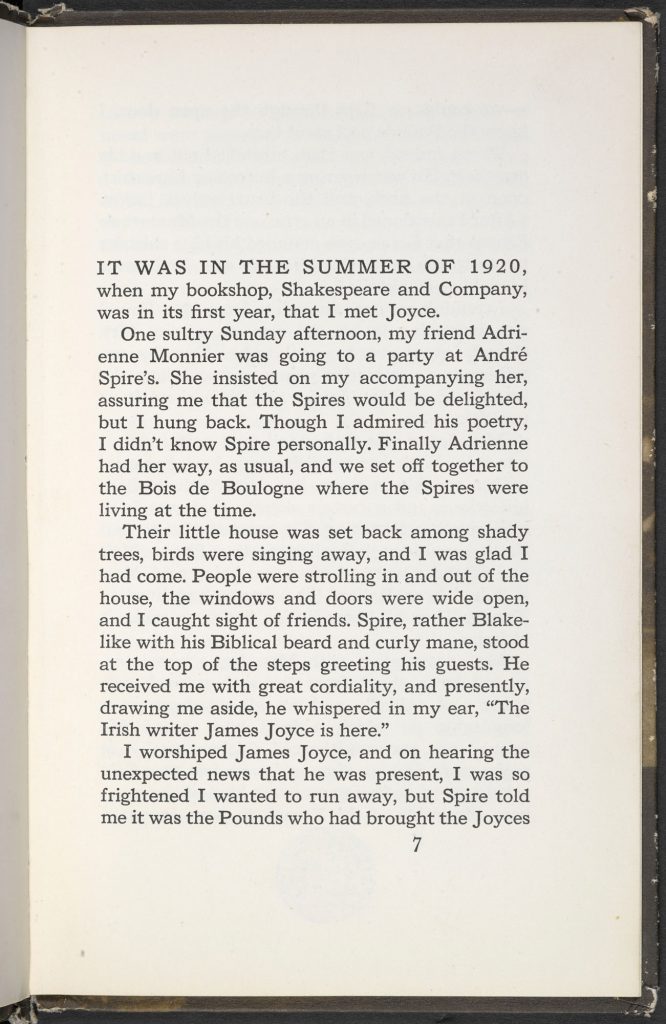

聲譽與讀者接受程度

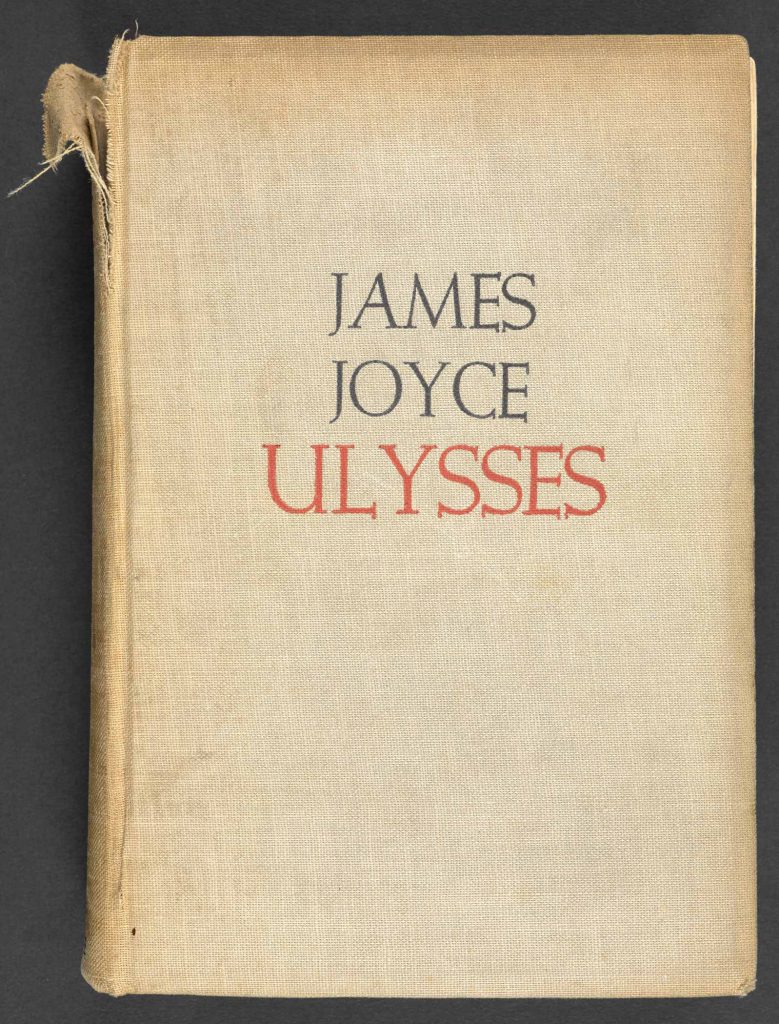

相較於仔細閱讀,人們可能更熱衷於談論詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》(1922年)。它作為實驗性現代主義的代名詞,在文學典籍中佔據著難以撼動的重要地位。這本小說經久不衰的聲譽正是得益於其作者喬伊斯,他曾調皮地宣稱: “我在書中加入的這麼多謎團和秘密,必會使博學的教授們用上好幾個世紀來爭論我究竟是什麼意思,而這正是讓人得以不朽的唯一方法”。[1] 就連維吉尼亞·吳爾芙在閱讀剛出版不久的《尤利西斯》時也覺得費勁,認為它“散漫”、“艱澀”和“裝模作樣”。[2] 然而極高的聲望依舊讓此書常年位居“偉大經典”的書單之上,且在藏書界的價值亦水漲船高。[3] 2009年,小說的初版之一在拍賣會上以27.5萬英鎊的價格售出,這是二十世紀小說有史以來的最高成交價。[4] 然而,關於《尤利西斯》很難閱讀的廣泛評價卻在很大程度上掩蓋了小說中的溫暖熱情與精彩機智,以及它對“人類究竟是什麼”這一問題給出的獨特且細膩的闡述視角。

承襲經典和流行文化

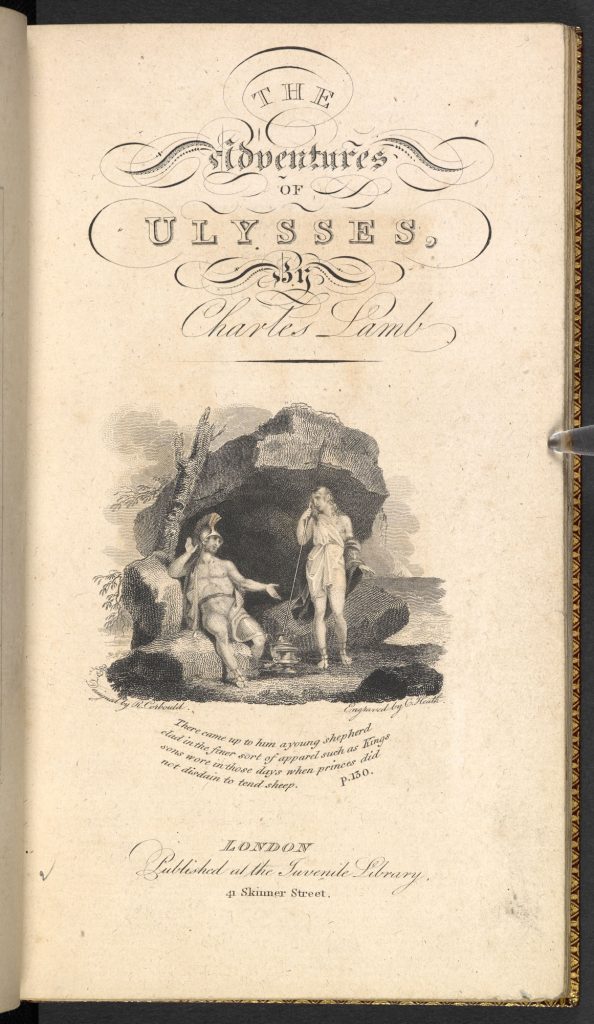

《尤利西斯》表面上是對經典文學《奧德賽》的現代改編,書中的十八個章節也全都以荷馬史詩的情節命名。正因如此,小說的第一批評論家們便渲染說這是喬伊斯向古典名著致敬的作品,以迴避對書中猥褻橋段的指控。然而,喬伊斯對經典文學的挪用是鬆散且缺乏敬意的。小說中的“尤利西斯”——利奧波德·布魯姆(Leopold Bloom)是一位中年廣告推銷員,而他的“漫遊”並不是歷時多年環遊世界,而是在1904年6月16日這一天裡環遊都柏林。由莊重突轉庸俗的“頓降法”是《尤利西斯》彰顯其文化野心的重要手法之一,是一種滑稽的處理手法。利奧波德·布魯姆與古典世界的第一次交集出現在第四章《卡利普索》(Calypso)中,當時他正試圖向妻子莫莉(Molly)解釋“輪迴轉世”這一術語,於是指了指夫妻倆床頭上方掛著的一幅名為《仙女之浴》(The Bath of the Nymph)的畫作。這幅畫的標題故意碰瓷了另一幅希臘傳說主題的名畫,但畫面卻是非常直白的情色挑逗——據布魯姆回憶,這幅畫是“買色情雜誌《照片渣》(Photo Bits)時和復活節彩蛋的印刷數字一起贈送的,是:具有豐富藝術色彩的輝煌傑作”。 “輪迴轉世”這個詞是莫莉在一本轟動一時的馬戲團浪漫愛情小說《紅寶石戒指的尊嚴》(Ruby, Pride of the Ring)中讀到的,而布魯姆卻試圖通過一本臭名昭著的男性色情雜誌附贈的紀念品來解釋“古希臘藝術”;後來在《萊斯特里根人》(Lestrygonians)一章中,布魯姆又表示想知道希臘女神是否有肛門;而在《斯庫拉卡律布狄斯》(Scylla and Charybdis)一章中,管家巴克·穆里根(Buck Mulligan)說他曾看到布魯姆偷偷摸摸地盯著希臘雕像的私處看……我們可以通過此類情節窺見小說《尤利西斯》中高雅與低俗的不斷衝突。它以《荷馬史詩》為框架來塑造小說,卻又將傳世經典與隨處可見的流行文化或粗俗笑話放在一起。 《荷馬史詩》的深刻與博學被大量的“管家說……”這種投大眾所好的窺探行為、音樂廳播放的諸如《那些可愛的海濱女孩》之類的流行音樂,或“梅子樹牌的罐頭肉”等簡單直白的廣告詞所沖淡和平衡。喬伊斯創作的故事背景不是神話般的過去,而是現代城市中充滿活力的當代生活。

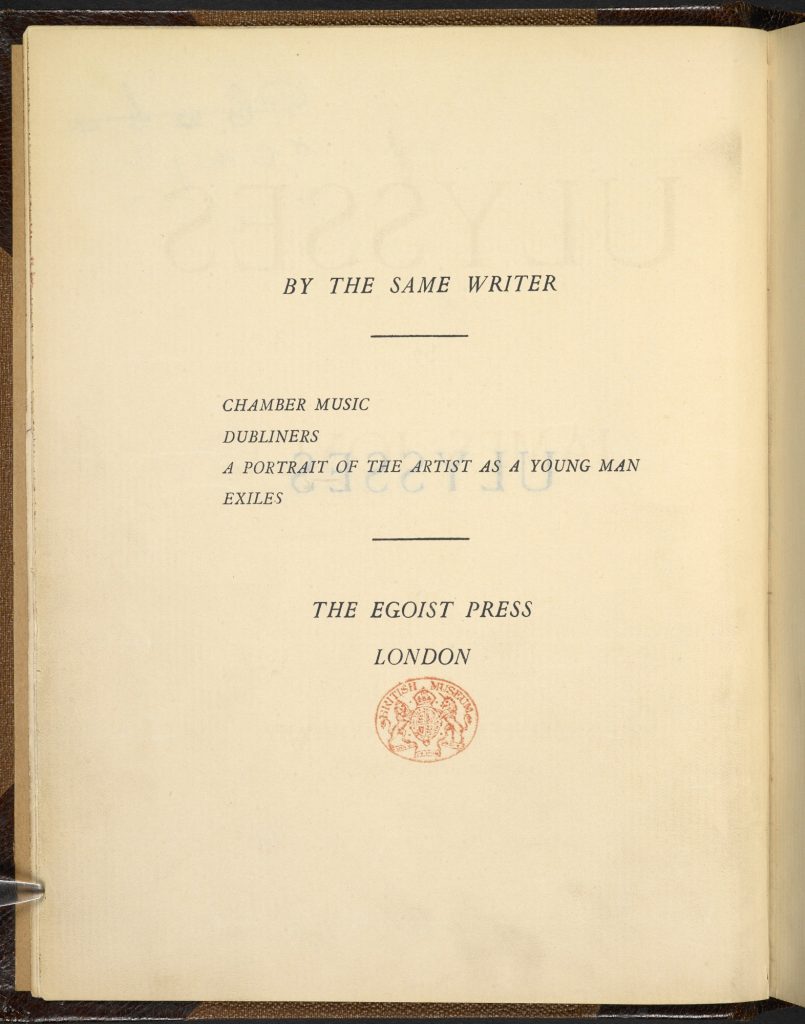

斯蒂芬·德達魯斯(Stephen Dedalus)和利奧波德·布魯姆(Leopold Bloom):角色與情節

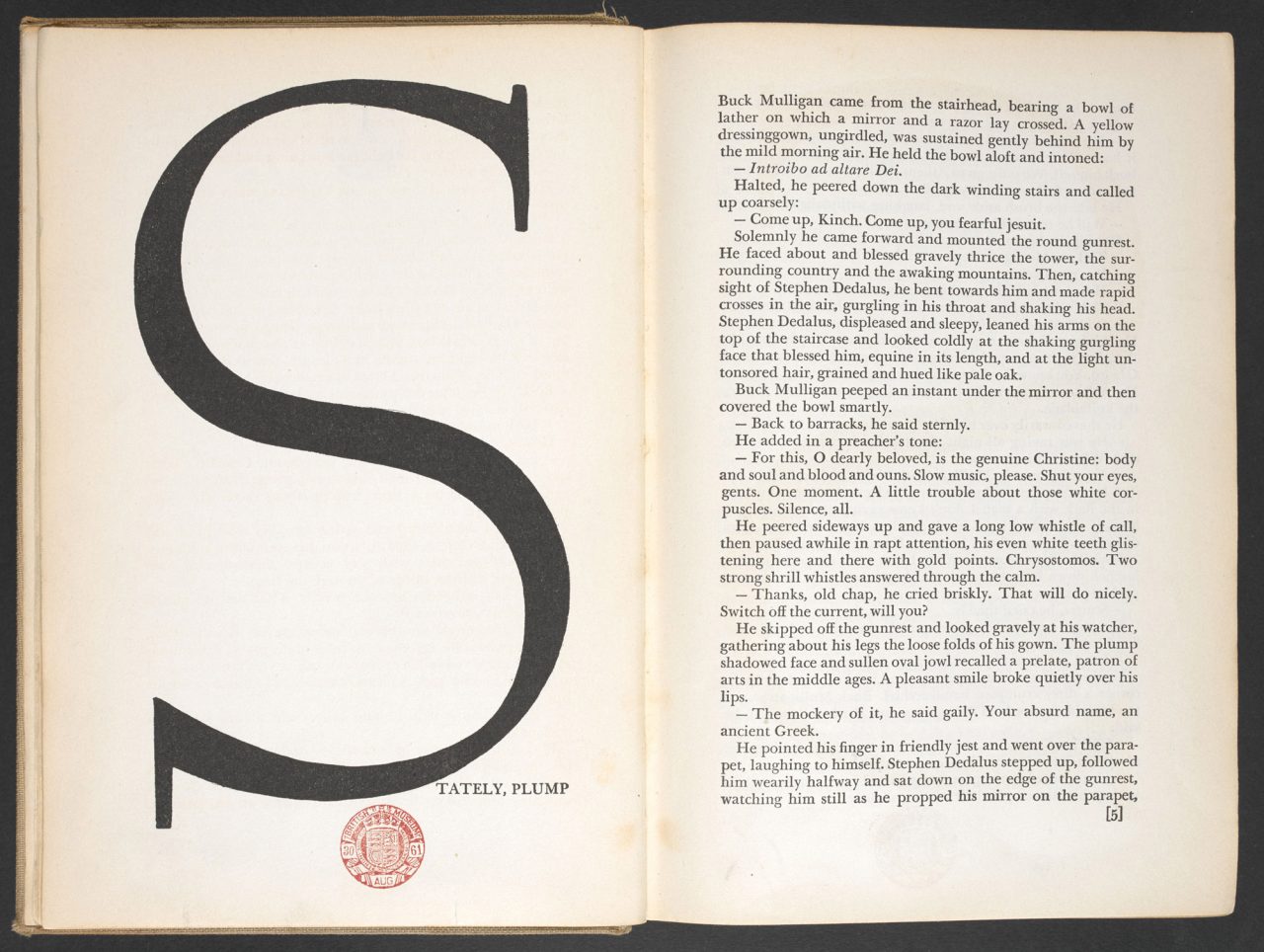

利奧波德·布魯姆是小說《尤利西斯》的核心人物,小說的大部分內容都在描述他一天中在整個都柏林各處穿梭的故事。但喬伊斯的創作之路並非始於布魯姆,而是《一個青年藝術家的肖像》(A Portrait of the Artist as a Young Man,1916年)中模棱兩可的自傳式主人公斯蒂芬·德達魯斯(Stephen Dedalus)。在《一個青年藝術家的肖像》的主線故事結束的幾個月後,斯蒂芬·德達魯斯與兩位朋友:巴克·穆里根(Buck Mulligan)和英國人海因斯(Haines)一起吃早餐,地點是穆里根從英國政府那裡租來的、位於都柏林海岸的一座石造圓形小砲塔。海因斯要求斯蒂芬跟大家說說他對莎士比亞的看法,而熟悉《肖像》這本小說的讀者應該會會心地皺眉,因為知道這位在小說第五章中出現的大學生斯蒂芬又要開始他一貫的小心翼翼又深思熟慮的嚴肅美學理論發表了。好在,身著小丑黃色絲質長袍的穆里根很快就提出了抗議:“我和托馬斯·阿奎那(Thomas Aquinas)可不一樣,更別提他的那五十五條理由了。等我喝個幾品脫你們就知道了……只有神聖的酒才能解開德達魯斯的舌頭” (第一章)。這種調皮和跳脫特質,正是《尤利西斯》戳破傳統文學高深莫測的嚴肅性的核心方式。

小說的前三章都在描寫斯蒂芬·德達魯斯,也就是小說中的“忒勒瑪基亞(Telemachiad)”。斯蒂芬就像荷馬《奧德賽》中的忒勒馬科斯一樣,在家等待著與流浪的父親團聚。然而,尤利西斯這一角色卻不是由斯蒂芬的親生父親西蒙所扮演,而是由另一位角色利奧波德·布魯姆所象徵,不過西蒙作為客串角色也十分出彩,有一種淡淡的魅力。在6月16日即將結束時,幾次差點與布魯姆失之交臂的斯蒂芬最終還是遇到了他。而第四章《卡利普索》(Calypso)便直接以對布魯姆的描寫開篇,這種敘述方式很好的讓讀者從宏大深遠的歷史巨著過渡到平凡的日常生活。布魯姆第一次出現在讀者面前時正在一邊用水壺燒水,一邊和自己的貓說話,琢磨早餐吃什麼:“他在廚房裡輕手輕腳地挪動著,心裡盤算著要不吃點豬腰子”(第四章)。他的出現或許正是《尤利西斯》之所以迷人的重要原因:在平凡的日常生活中探索最不平凡的可能。

布魯姆的廚房破舊卻實用、十分居家——這裡正是這部平凡生活史詩的典型故事場景。這裡是一天的起點,而布魯姆將在這一天中穿在平凡的城市街道間忙忙碌碌:去藥店買檸檬皂、參加葬禮、在報紙上刊登廣告、去郵局取信、到酒館訂一份三明治、去圖書館查一份資料、在沙龍酒吧吃晚餐、再去另一家酒館見熟人;之後到海邊散步,然後給婦產醫院打電話問候臨產的朋友;再然後去妓院逛了逛,不過什麼也沒做,找了個藉口遍匆匆離開,又和深夜出租車司機一起到他的住所喝咖啡。這些行為構成了小說情節的骨架,不過《尤利西斯》的樂趣有不少都來自於閱讀布魯姆在做這些事情時的內心活動。

反英雄的布魯姆

利奧波德·布魯姆是作者故意安排的反英雄式角色。他的工作對於當時的社會而言既新鮮又不穩定。作為一名廣告推銷員,他要向小企業徵求業務委託、自己設計圖紙和文案,並和都柏林的報社協商廣告刊登的事宜。他娶了迷人的莫莉為妻,後者是當地有名的業餘歌劇演員——然而16日那天上午,妻子那好色的經理布雷茲·博伊蘭(Blazes Boylan)寄來一封信,裡面堂而皇之地寫著當天下午妻子要與他約會的事,並向布魯姆強調出軌是不可避免的。與此同時,布魯姆自己也捲入了一場冒險——與通過小廣告找來的“聰明的女打字員”(第八章)瑪莎·克利福德(Martha Clifford)上演了一場危險的調情戲碼。布魯姆的工作和婚姻都搖搖欲墜,作為父親也談不上稱職。某天他收到了15歲的女兒米莉(Milly)的一封信,讀著讀著便想起自己的另一個孩子——“可憐的小魯迪(Rudy)”(第四章)。他曾對這個兒子寄予無限希望,可魯迪卻在出生後不久就夭折了。如果說斯蒂芬·德達魯斯沒有一個理想的父親,那麼布魯姆則是一個始終無法忘懷喪子之痛的父親。

布魯姆對於信仰和祖國的看法也同樣變換不定。他的“奧德賽之旅”彷彿始終籠罩在“流浪的猶太人”傳說的陰影之下——他們因為嘲弄受難的耶穌而被詛咒永遠在世上流浪,直到主的第二次降臨。在當時那個充斥著狹隘民族主義和毫無顧忌、甚至是尖銳的反猶太主義思想的愛爾蘭,布魯姆的猶太血統讓他處於一個十分危險的異類地位。在 《冥王哈迪斯》(Hades)一章中,布魯姆便被同樣參加葬禮的同伴們排除在小圈子之外。西蒙·德達魯斯(Simon Dedalus)在葬禮隊伍經過一個被他認為是來自以色列“流便支派的”、“身材高大、留著黑鬍子的人”時就曾“溫和地”對那個人說:“惡魔怎麼沒把你的脊梁骨給打斷!”(第六章)。布魯姆曾十分勉強地試圖通過講述一個“非常精妙的”關於猶太人之卑劣性的寓言,來使自己融入周圍的人,但卻遭到了冷落,因為“馬丁·坎寧安(Martin Cunningham)粗暴地打斷了他的發言”,然後自己開起了同樣的玩笑。在《獨眼巨人》(Cyclops)一章中,布魯姆受到了一位瞎了一隻眼的陌生人的挑戰,那是一個惡毒的民族主義者,他故意假裝客氣卻蠻橫地說:“請允許我問問你是哪國人?”,然後在布魯姆回答:“愛爾蘭人……我就在這裡出生。”時沖他吐了一口唾沫(第十二章)。然而事實上,這一章中迫使布魯姆不得不匆匆逃離巴尼·基爾南的小酒館,還被人在身後扔了一個餅乾罐的所謂猶太人血統,僅僅只是他個人身份的一小部分而已。布魯姆曾分別在三個不同的場合接受了基督教的信仰和洗禮,並以黃油煎的豬腰子為早餐,徹底打破猶太教關於禁止食用豬肉、內臟和肉類與乳製品混合食物的三項規定。而實際上,無論在愛爾蘭還是猶太祖先的信仰中,布魯姆都是一個局外人,一個永遠找不到歸屬的流亡者。小說中的他在都柏林來往穿梭,這本身也是對這種格格不入、漂泊無定狀態的一種刻畫。

一種新的內心描寫

《尤利西斯》這本小說的另一個有趣之處就是對人物內心世界空前的洞察和細膩刻畫。在《獨眼巨人》中,布魯姆親切地用傳統的“喵喵(Miaow)!”叫來回應寵物貓的叫聲,但喬伊斯在描寫貓叫時卻用了更準確、逼真的擬聲詞:“喵嗷-嗚!喵嗷-嗚!咕嚕嚕嚕!(Mrkgnao!Mrkrgnao!Gurrhr!)”(第四章)。這處細節的處理可不僅僅是對貓科動物語言的細緻描摹,更體現出喬伊斯對寫作對象深入且細心的觀察,而他最核心的寫作對象就是布魯姆。寥寥幾句話便能把布魯姆的內心活展現在讀者眼前:“為什麼它們的舌頭如此粗糙?上面盡是氣孔,便於舔食。沒吃的了嗎?他四周瞥了瞥。確實沒有。”(第四章)

這裡,喬伊斯將敘事(“他四周瞥了瞥”)與布魯姆自己的心理活動(“上面盡是氣孔,便於舔食”)穿插在了一起;而布魯姆特有的“電報語”(用於發電報的簡短語言)也賦予了他一種新的內在,使讀者能夠更加深入地跟隨他的思想軌跡,不僅可以了解他在想什麼,還能看到他是怎麼去“想”的。

多種文學風格

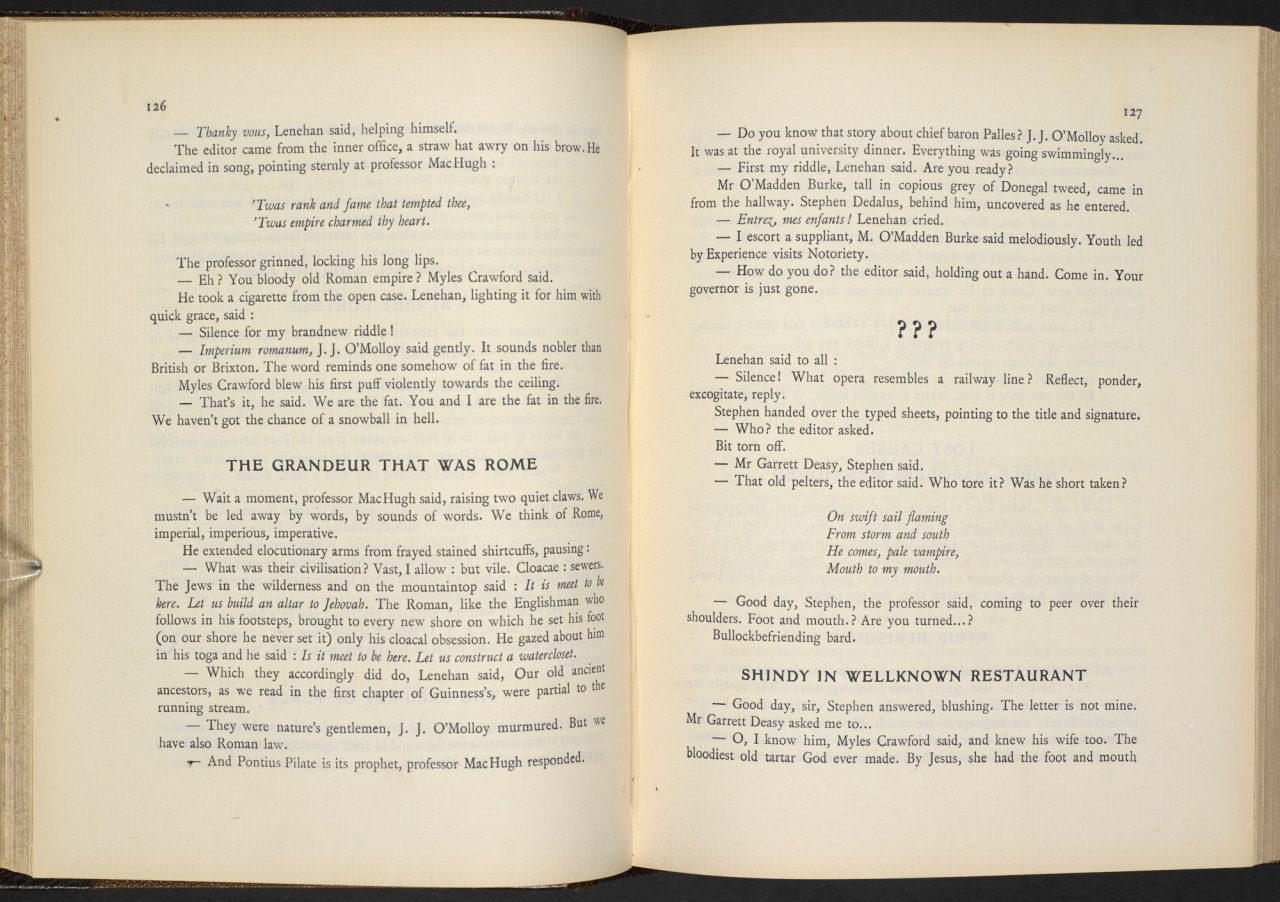

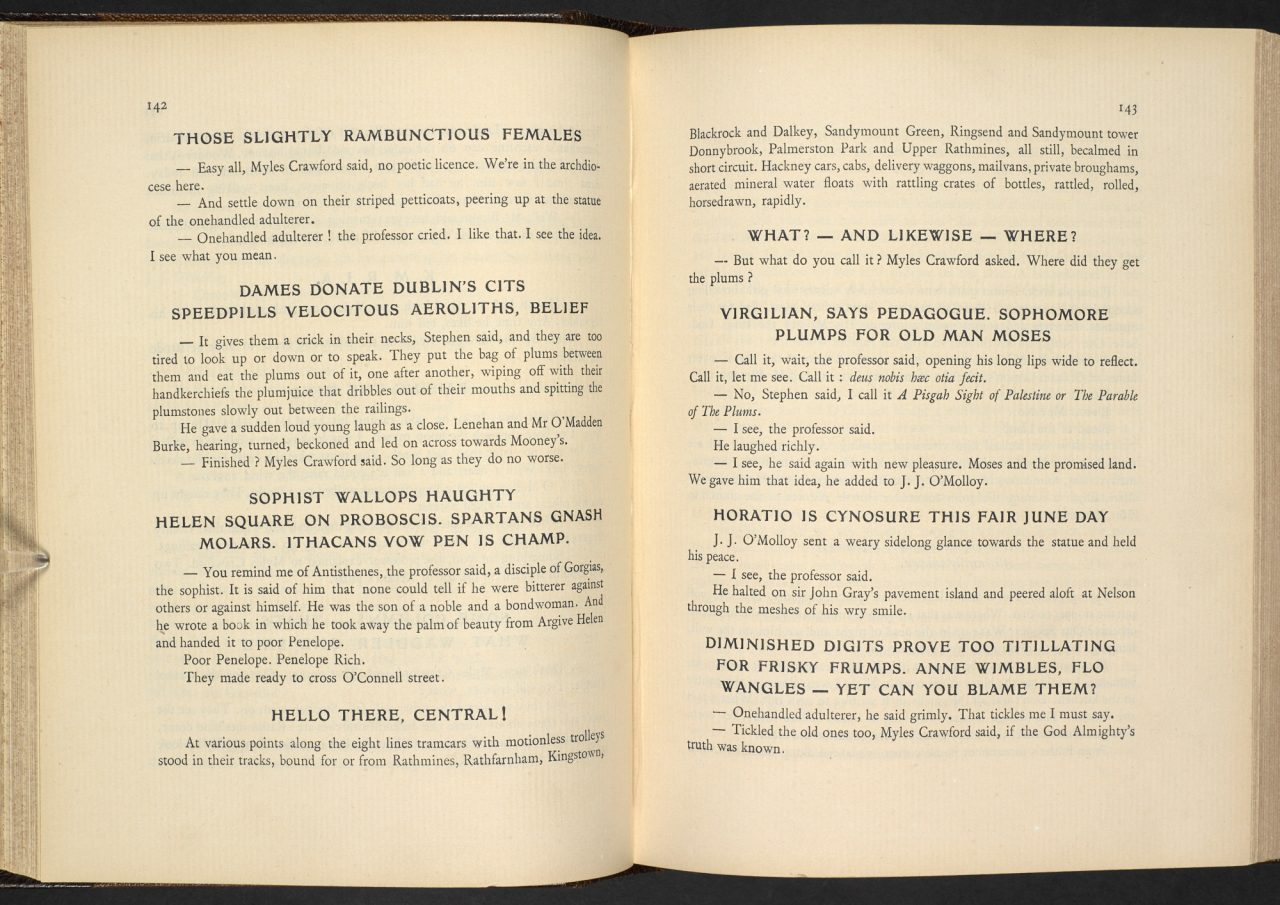

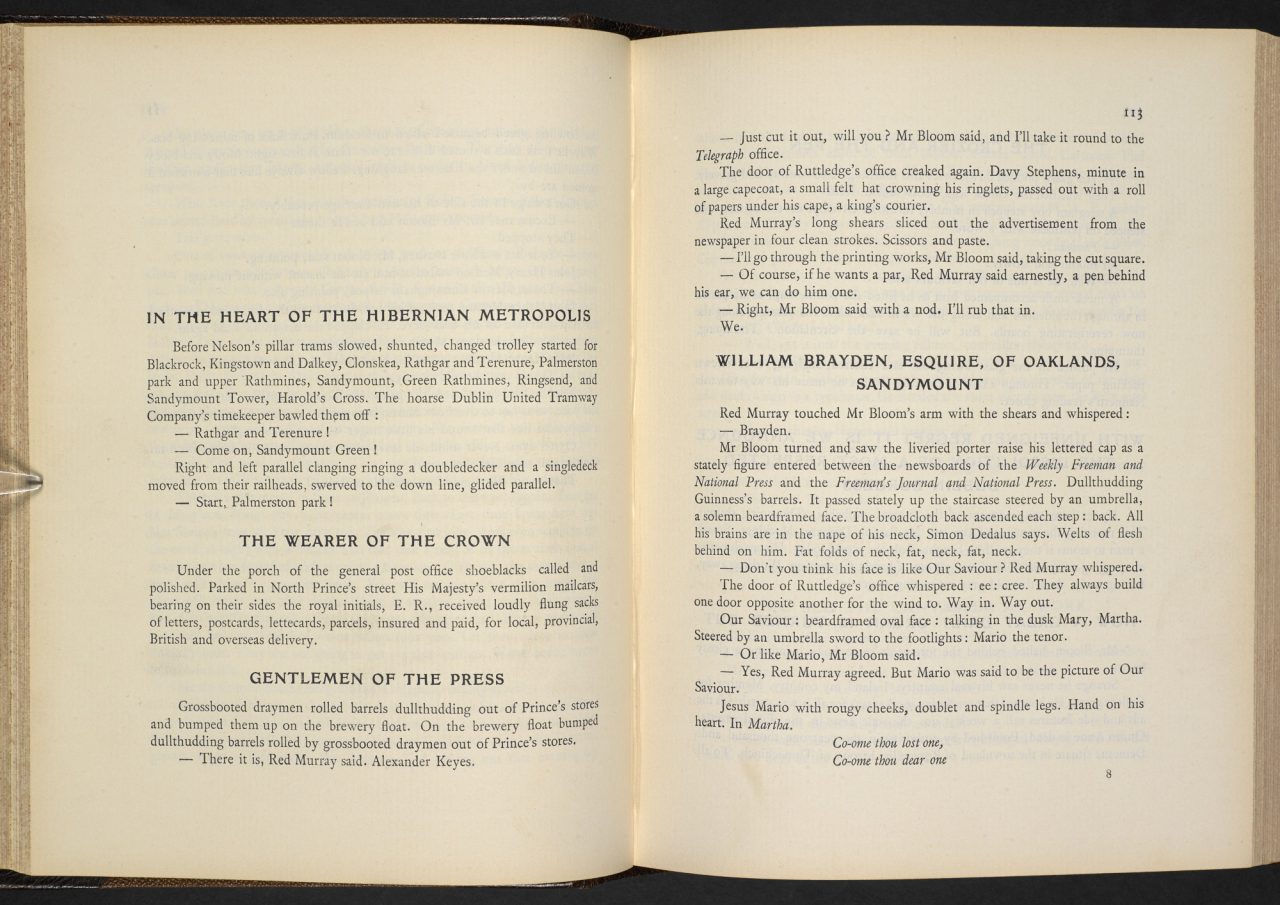

《尤利西斯》對布魯姆這個角色細膩且生動地描寫,是通過在小說中實驗性地揉合了多種文學風格實現的。比如第一章《忒勒馬科斯》(Telemachus),最開始的寫作手法類似於《一個青年藝術家的肖像》中的“自由間接話語”,但這種手法很快便被一系列令人眼花繚亂的創新手法所取代。第四章中出現的布魯姆獨特的內心獨白,是這部小說的其中一種主要文學模式,這種模式把布魯姆每時每刻的細膩思想和實際行為,用簡潔明了的文字描述出來並使之相互映襯。不過隨著小說的繼續,作者的寫作風格也在不斷演變,以更好的呈現內容。第七章《風神埃俄羅斯》( Aeolus)的故事場景設置在《自由人報》(The Freeman’s Journal)的報社辦公室裡,斯蒂芬和布魯姆要在那裡談生意。這部分的情節則被作者恰如其分地用日報的新聞式語言寫成,簡短的段落被醒目的標題分割開來:

目睹推銷員的工作現場

布魯姆先生把他剪下來的資料放在南內蒂先生(Nannetti)的桌子上。

– 對不起,議員先生,他說,這個廣告,您看看。凱斯——您還記得嗎? (第七章)

《風神埃俄羅斯》這一章主要描述了當時的新聞行業,而《塞壬》(Sirens)則是關於音樂的——荷馬史詩中美妙且蠱惑人心的美人魚之歌,被奧蒙德碼頭酒吧常客們的即興演唱所取代,而整章的風格也深受樂曲元素的影響:以形式略為鬆散的賦格曲風寫成,包含用來確立故事主題的序曲和類似於音樂中的變奏、重複等功能的情節。

寫作風格不僅是對內容的呼應,更能增強讀者對角色內心生活的理解。例如《瑙西卡公主》(Nausicaa)一章的前半部分,就是用小說中22歲的姑娘格蒂·麥克道爾(Gerty MacDowell)喜歡的愛情小說的語言風格進行描述——以展現出她作為女主角並不完美的偽裝——“就像一個漂亮的愛爾蘭女孩的標本一樣,成為人們希望看到的樣子”(第十三章)。 《女神瑟茜》(Circe)一章則以彷彿幻術表演或電影劇本般的形式寫作,生動形像地表現出令布魯姆感到困擾的潛意識中的恐懼和幻想。第十六章《歐邁斯》(Eumaeus)則按照主人公佈魯姆本人迂迴委婉的性格特徵進行寫作,以文字來體現這種風格:“他們無法可想,於是不得不被迫朝亞眠街鐵路總站的方向前進”(第十六章)。這種誇張的、咬文嚼字的寫作方式,似乎是故意要使讀者感到疲憊,好讓他們體會布魯姆那疲憊不堪的精神和身體狀態。這種疲憊感也被用在小說《尤利西斯》的最後一章《珀涅羅珀》(Penelope)中,也就是主人公的妻子莫利·布魯姆在昏昏欲睡時的一小段獨白。這段獨白中,對日常生活的憂慮和情色回憶相互交織,戀人的角色卻相互異位。喬伊斯通過對文學形式和風格的實驗創造出無數碎片化的現代溝通情景,他將它們融合在一起形成了一組電影蒙太奇式的圖景,也讓故事角色變得更加生動真實。

信息量太大?

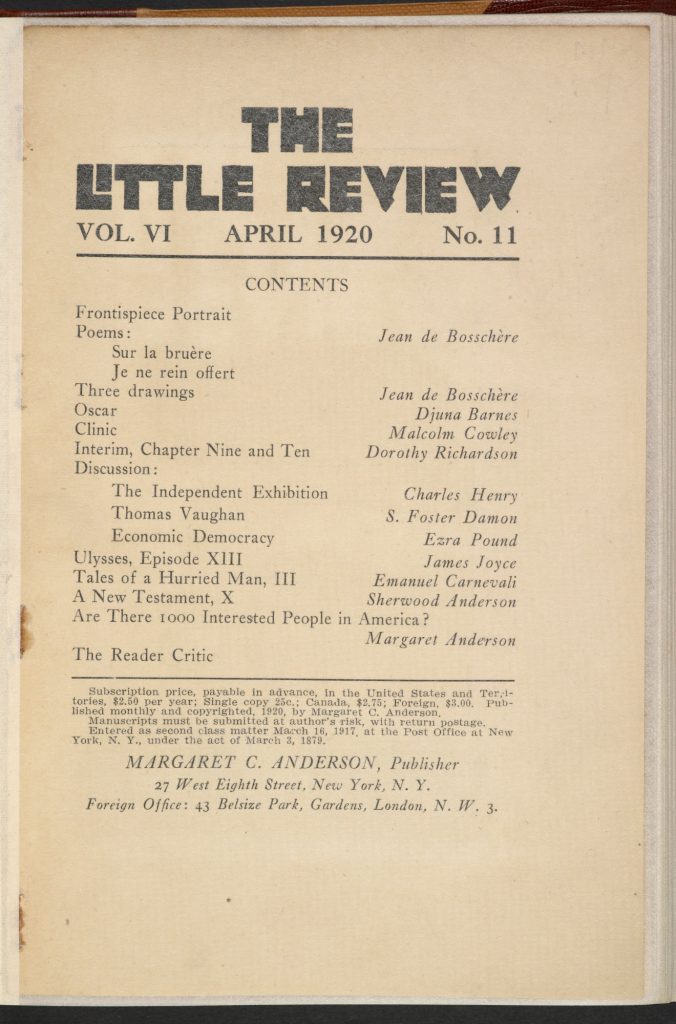

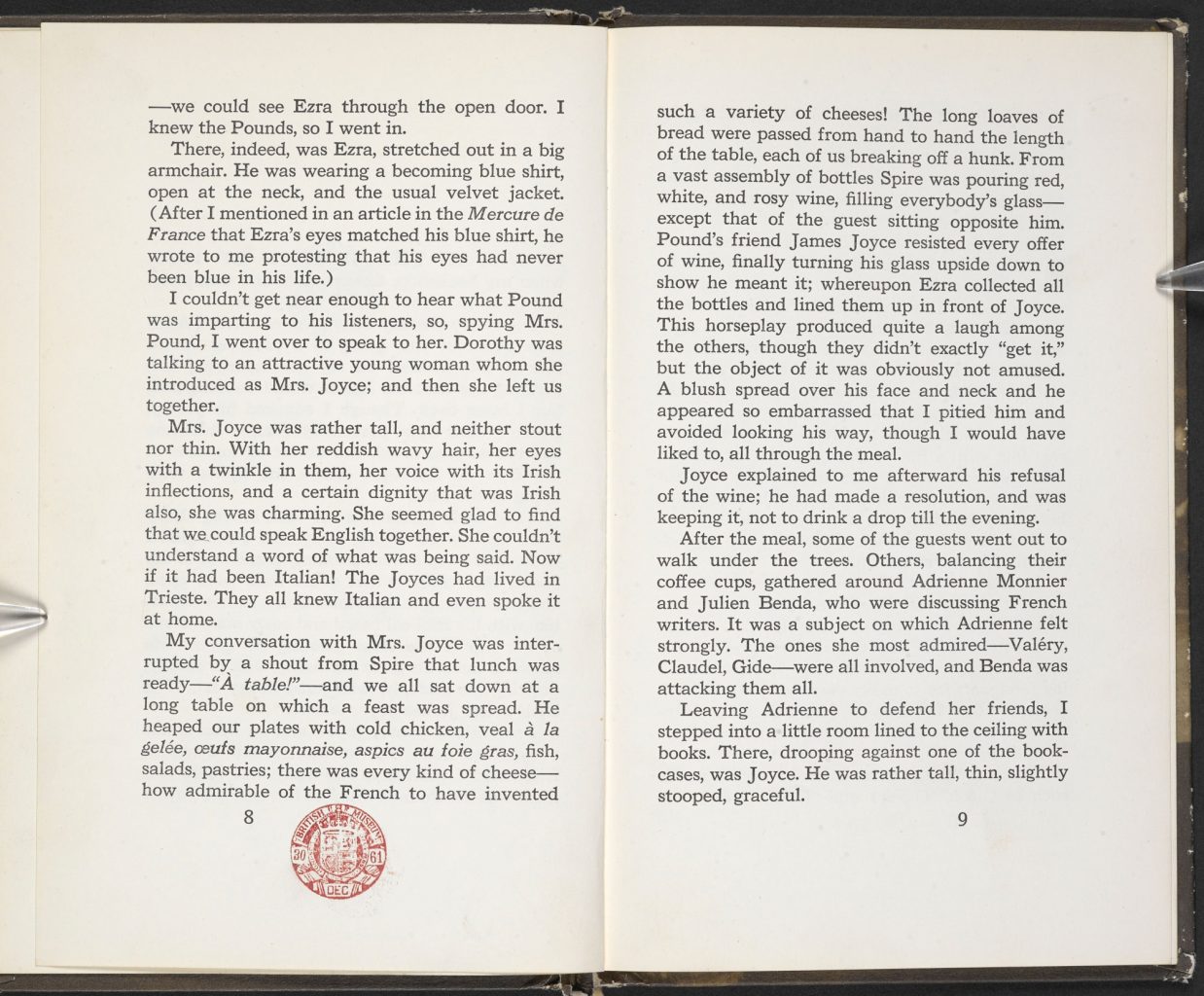

喬伊斯對人物的深度且細緻的刻畫讓《尤利西斯》的第一批讀者深感不安,哪怕是最有同情心的讀者也不能避免。喬伊斯準備在紐約小眾雜誌《小評論》(The Little Review)上連載《卡利普索》這一章節時,將稿件寄給了出版社編輯和他的導師埃茲拉·龐德(Ezra Pound),龐德讀完後對這一章的結局感到極為震驚。故事裡寫道,布魯姆感覺自己的腸子不舒服,於是去了屋外的廁所,順便帶上一本《小咪咪》雜誌(Tit-Bits),因為“他喜歡在大便時閱讀”(第四章);等到了廁所坐下來後,“他翻開雜誌,伴隨著冉冉升起的味道,氣定神閒地開始閱讀”。喬伊斯對布魯姆排泄活動的描述可以說是史無前例的,龐德對此感到不能接受——“大便這種橋段還是留給喬治·羅貝吧!”他建議道。 [5] 喬治·羅貝(George Robey)是一位廣受歡迎的音樂廳喜劇演員,擅長拿廁所裡的小事來搞幽默,而在龐德看來,這種東西在現代主義中是沒有地位的。

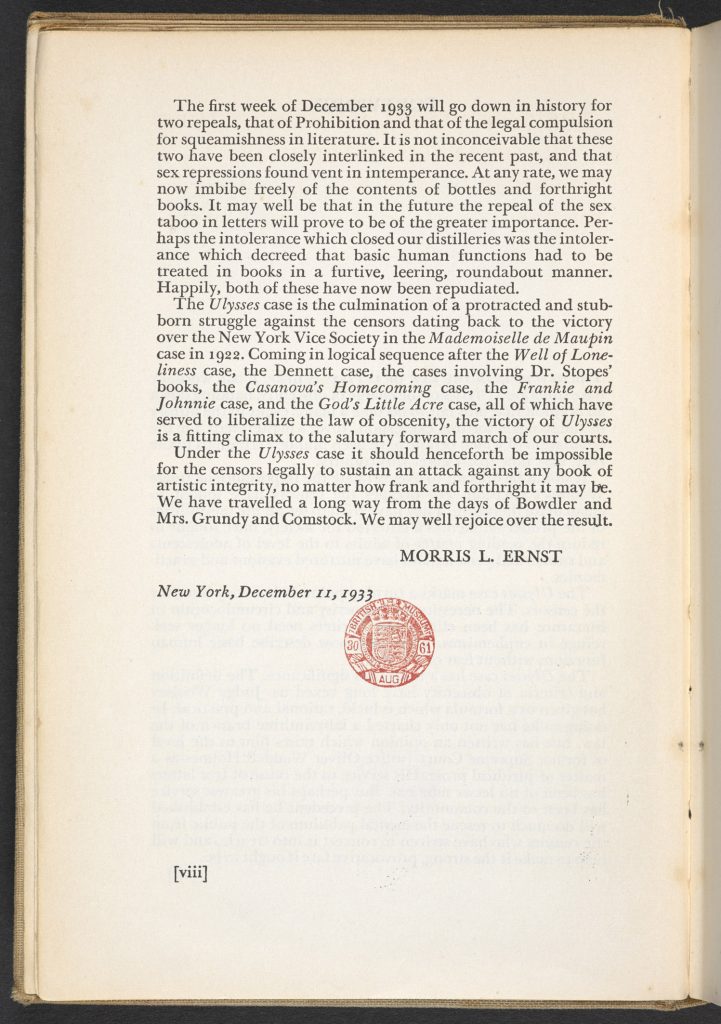

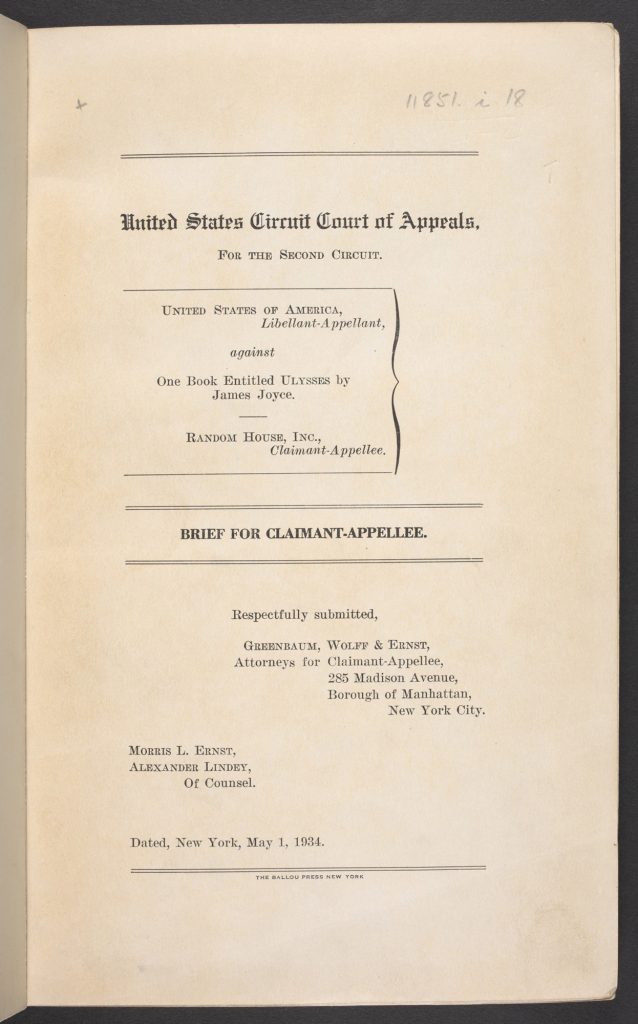

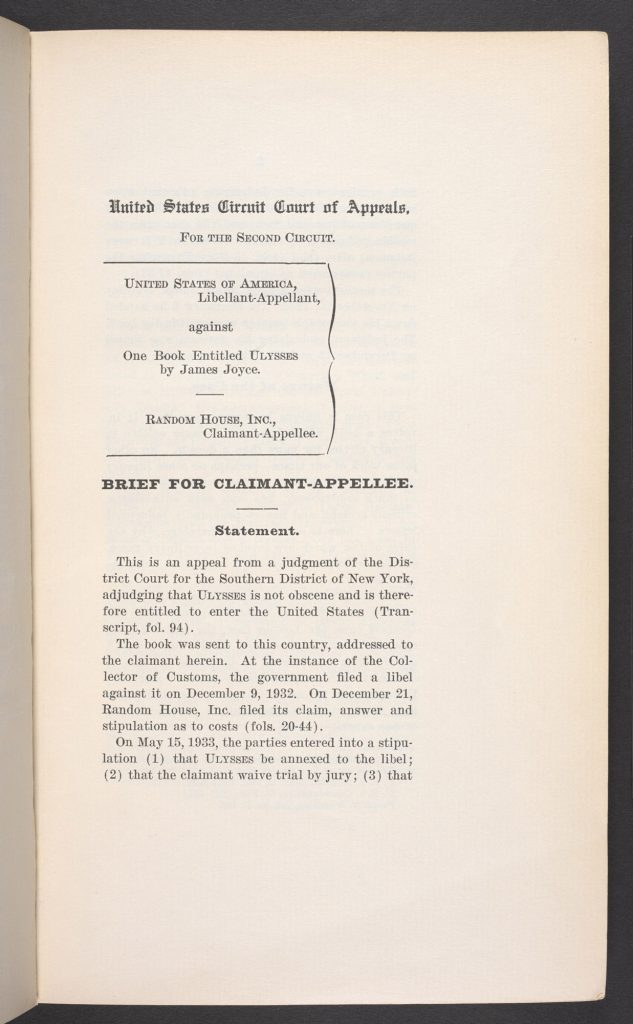

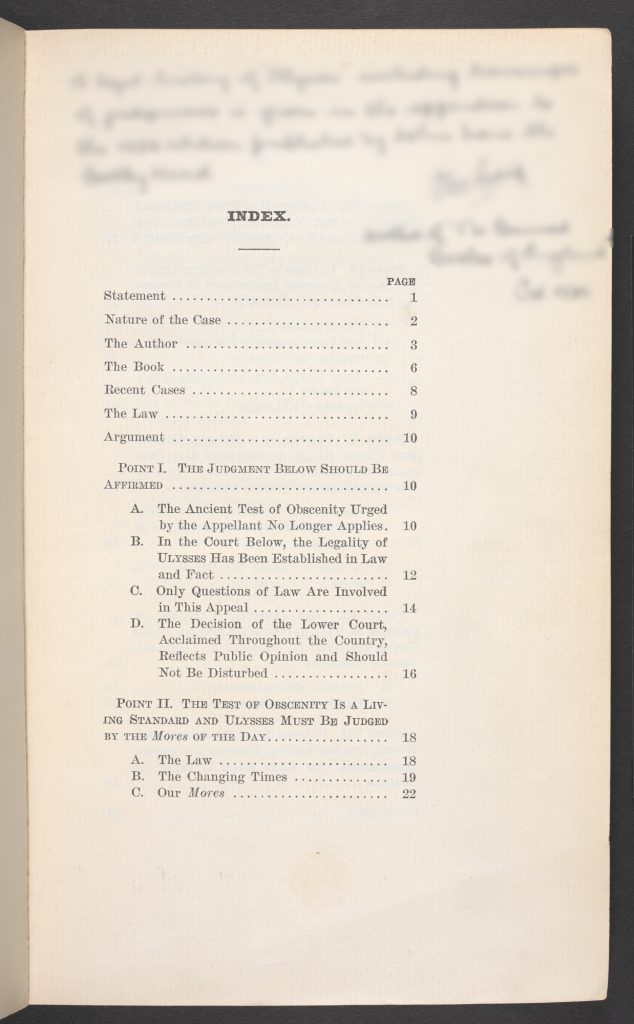

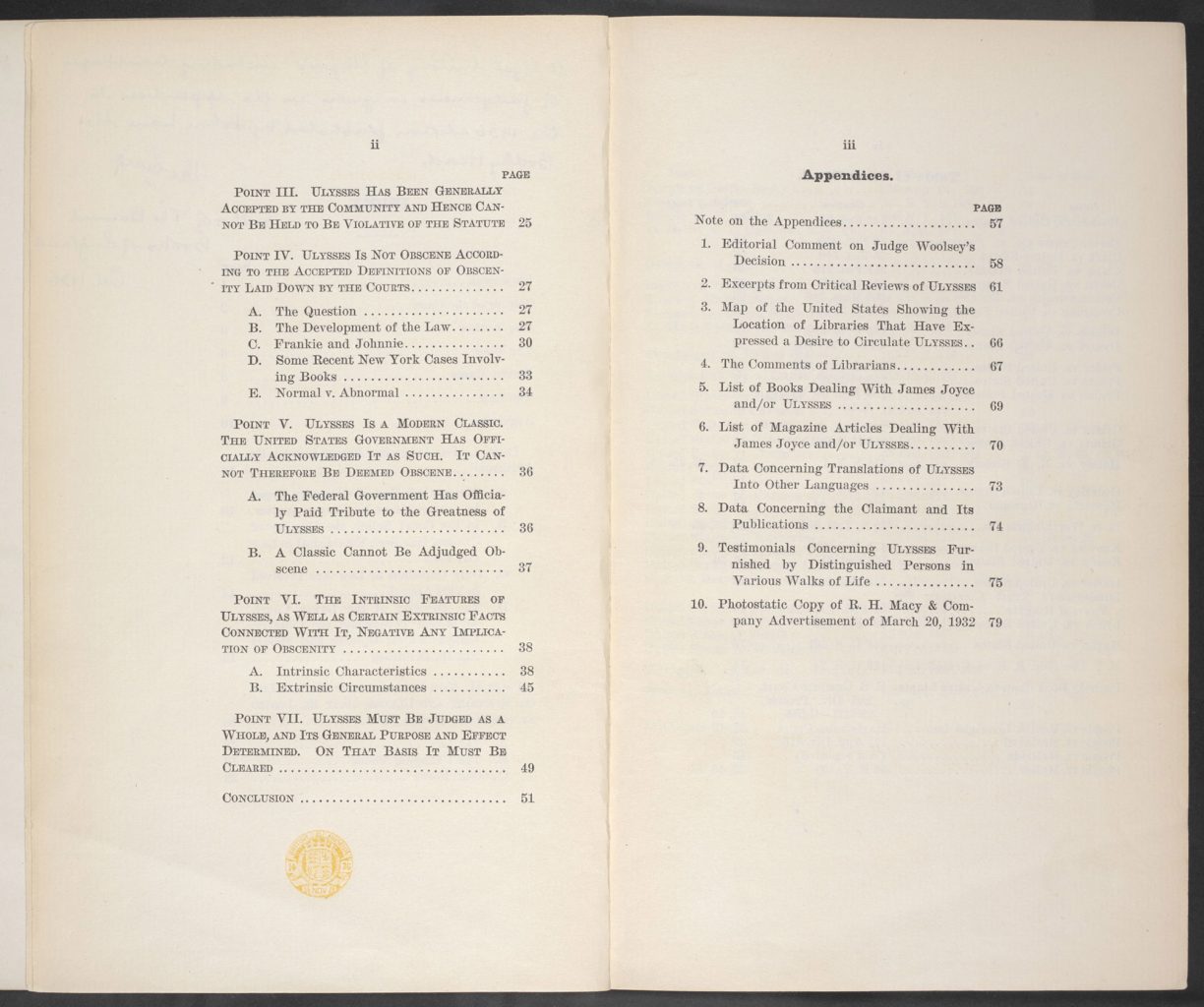

龐德的震驚是後來《尤利西斯》在讀者中引起廣泛騷動的預示。在《瑙西卡公主》一章中描寫了布魯姆在桑迪芒特淺灘上觀看格蒂·麥克道爾挑逗的露腿表演進行自慰且達到高潮的情節,這一點便注定了小說在1921年被美國禁止出版,雖然後來仍於1922年由莎士比亞書店在巴黎出版,卻很快淪為“淫穢讀物”的代名詞——這種特質在莫莉·布魯姆最後帶有情慾色彩的獨白中表現得最為明顯。直到1936年,英國才取消了《尤利西斯》的出版禁令,小說卻依舊被打上淫穢的標籤。令人惋惜的是,龐德和喬伊斯的法律審查員都忽略了這部小說在看似駭人的直白袒露之下更為廣泛的意義。

英文的“obscene(淫穢) ”一詞源於希臘語,意為“舞台之下”,指的是本應留在幕後不被公開的材料,不適宜拿到台前展示。而對喬伊斯來說,創作是沒有禁區的;用文字讓讀者跟隨他筆下的人物進入他們最私密的時刻,無論是描寫他們“大便”,或是莫莉跨坐在便壺上來月經的情景,都是更加博大的創作奉獻的重要組成部分,好讓這些角色更加立體真實,也更加充分地展現現代世界的日常生活。 《尤利西斯》的核心成就與貢獻,就是以令人欲罷不能且細緻真實的描寫來再現日常生活與人性。

脚注

- 理查德·埃爾曼(Richard Ellmann)著《詹姆斯·喬伊斯》(James Joyce )(牛津:牛津大學出版社,1982年),第573頁

- 《維吉尼亞·吳爾芙的日記》(The Diary of Virginia Woolf),安妮·奧利維爾·貝爾(Anne Olivier Bell)和安德魯·麥克尼利(Andrew McNeillie)編輯,共5卷(倫敦:霍加特出版社,1977-1984年),第二章,第199-200頁(1922年9月6日的條目)

- 在《衛報》(The Guardian)的“100部最佳小說”中排名第46位(2014年);由現代圖書館編輯委員會(Modern Library Editorial Board)作者及文學評論家們評選為“100部最佳小說”排名的第1位

- http://www.theguardian.com/books/2009/jun/04/ulysses-sells-record-price

- 保羅·范德姆(Paul Vanderham),《詹姆斯·喬伊斯與審查制度》(James Joyce and Censorship,紐約:紐約大學出版社,1998年),第19頁

文章翻譯:王雨佳