大英圖書館攜同奧斯卡·王爾德數字化手稿參加香港國際文學節,舉辦王爾德主題講座,並在文學節期間分別於香港中央圖書館和香港大學舉行一系列相關活動。

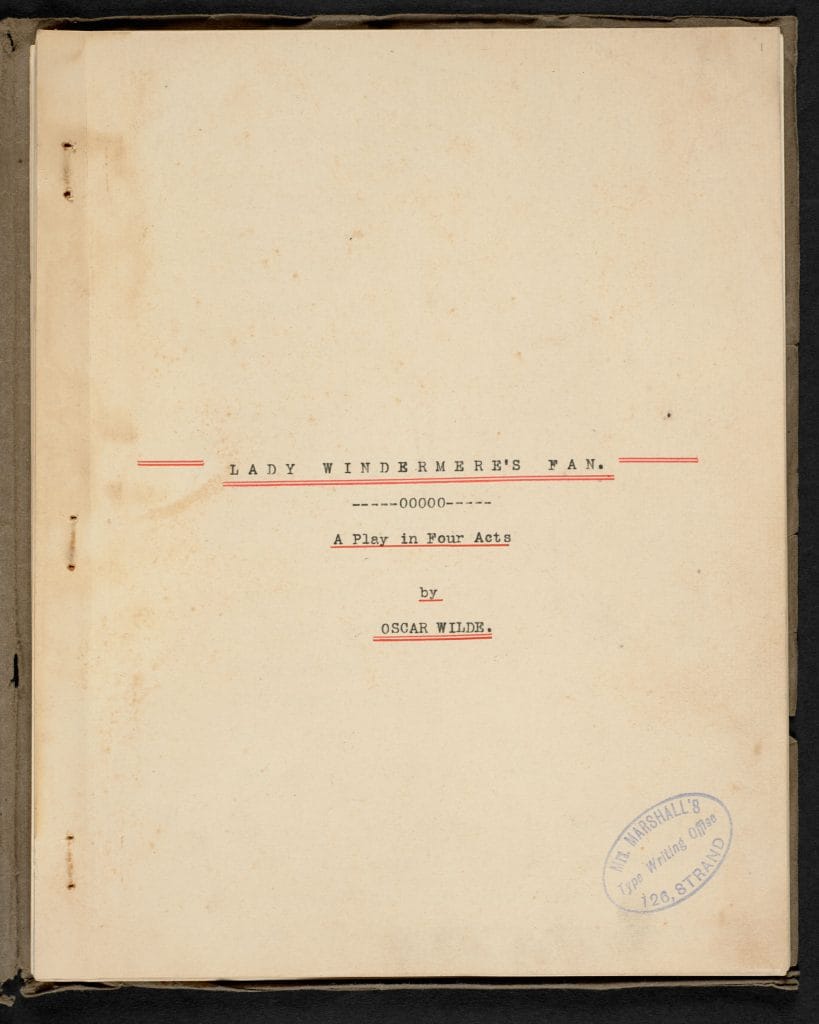

奧斯卡·王爾德《溫夫人的扇子》

出版日期: 1892 文学时期: 維多利亞時期 类型: 諷刺文學

奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)的第一部大熱劇作,即是1892年上演的《溫夫人的扇子》(Lady Windermere’s Fan),這部喧鬧的喜劇刻畫上流社會的生活,劇情錯綜複雜,只有王爾德的連珠妙語才足以駕馭。故事雖異想天開,卻賞心悅目:妻子懷疑丈夫在外有染,最後發現「外遇對象」竟是自己的生母。該劇一經上演,便在倫敦西區各大劇院風靡一時,王爾德也因此大賺一筆。《溫夫人的扇子》雖有妙語雋言,卻不單是為了娛樂大眾,本質上這仍是一部諷刺社會的精妙作品,針對的正是維多利亞時代人們對婦女和性所抱有的偽善態度。其謀篇佈局之精細,喜劇正劇間平衡拿捏之巧妙,也為王爾德後來的《理想丈夫》(An Ideal Husband)和《不可兒戲》(The Importance of Being Earnest)這兩部傳世之作開山辟路。

劇作背景

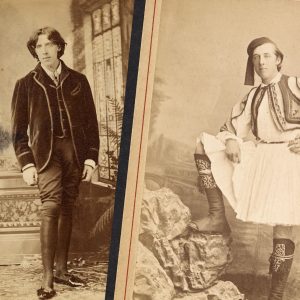

時間來到十九世紀九十年代初,當時快四十歲的奧斯卡·王爾德怎麼看也成不了有名的劇作家。王爾德1854年出生于都柏林,後來在牛津大學讀書,廿來歲時已經身兼業餘詩人、講師、批評家等職,還總衣著光鮮,活躍於城裏各處;但王爾德其實一直渴望人們認可他的劇作。他創作的第一部戲劇,是1881年的悲劇《薇拉》(Vera),在紐約上演時遭遇慘敗;第二部名為《帕多瓦公爵夫人》(The Duchess of Padua),是部嚴肅歷史劇,用莎士比亞詩體寫就,結果原定的女主角拒絕出演。因同性戀主題而引發眾怒(有人甚至建議把此書燒了)的《道連·格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray,1890)令王爾德雖遭人白眼卻也算有所成,他同時也憑借散文作品奠定了自己在文學界的一定影響,然而,因劇成名的命運似乎確實與他無緣。

最後,他聽人勸說,開始創作喜劇。他對當時充滿社會秘聞與離奇轉折的法國戲劇興趣十足,也讀過十七世紀晚期令人捧腹的英國喜劇。鮮為人知的是,他還醉心於挪威作家亨利克· 易卜生(Henrik Ibsen)對現實主義社會戲劇(social drama)進行的先驅性嘗試,並發現只需稍作努力,哪怕是易卜生筆下最陰暗的主題,也可以改編得更具諧趣。1891年夏天,王爾德到英格蘭北部的湖區旅行時,便著手創作《溫夫人的扇子》,作品中很多人名的靈感正是來自週邊地名:溫夫人的名字取自附近的溫德米爾湖(Lake Windermere),達林頓勳爵(Lord Darlington)則取自特勒姆郡的達林頓鎮(Darlington,County Durham)。他把那年剩下的時間都傾注在這部劇本上,不斷打磨對白,潤色情節。

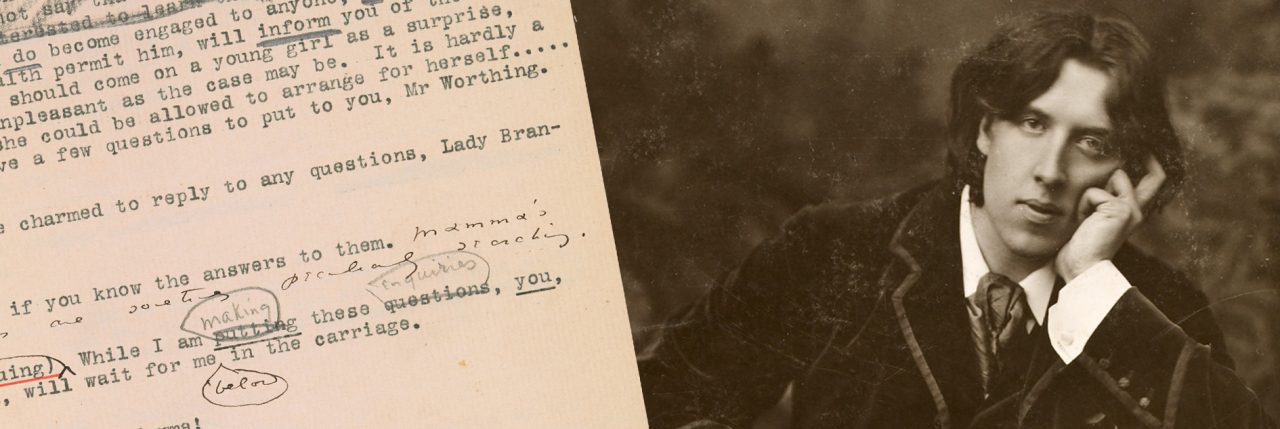

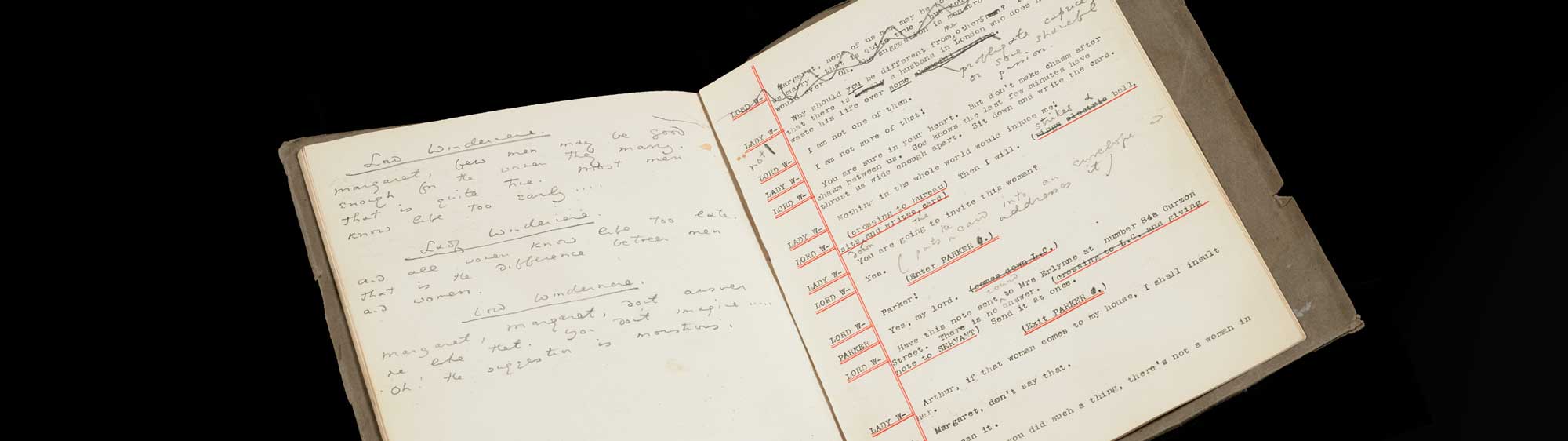

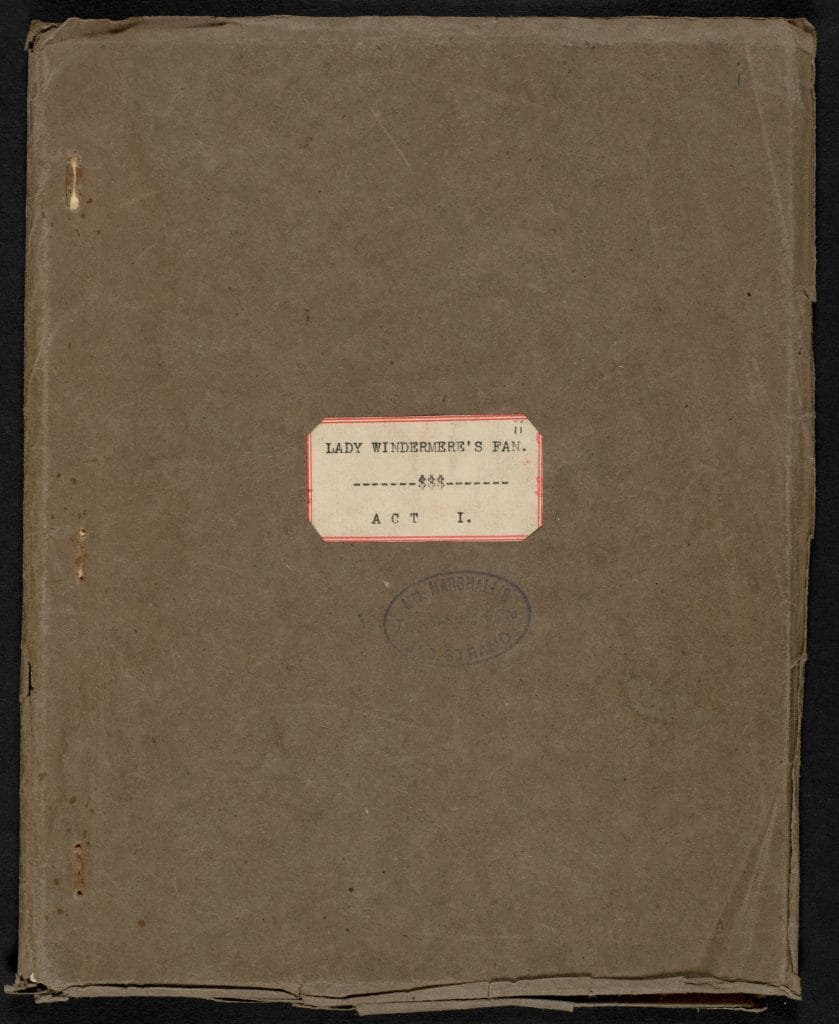

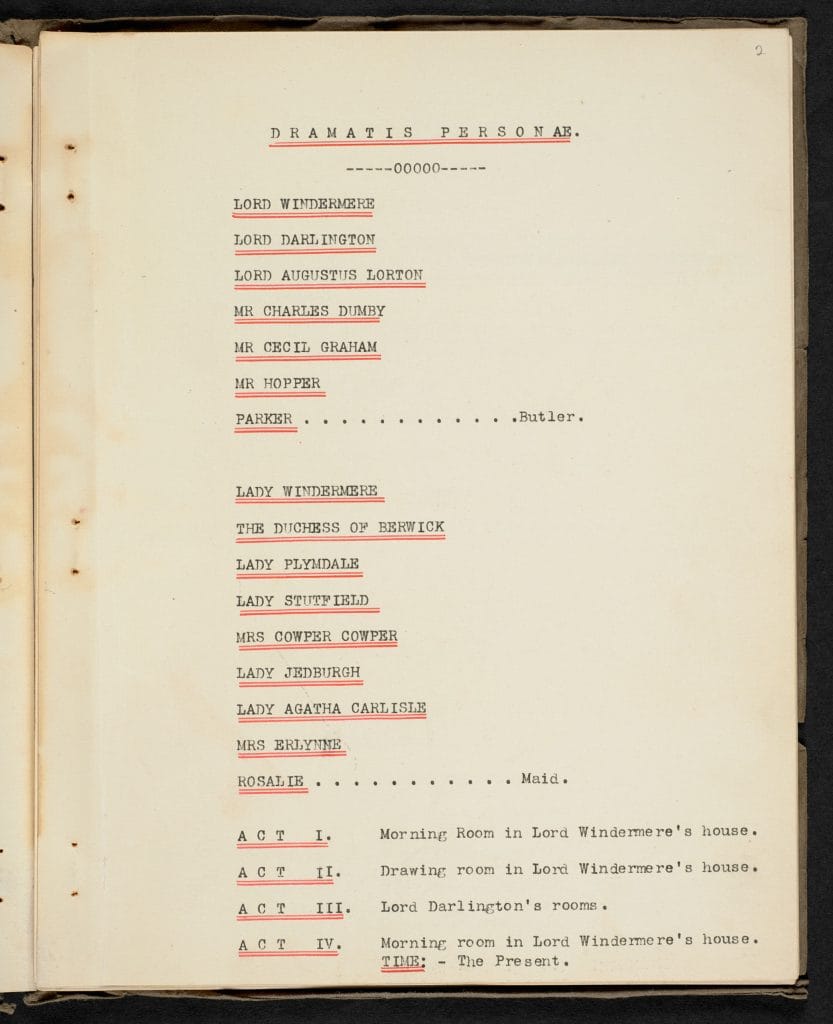

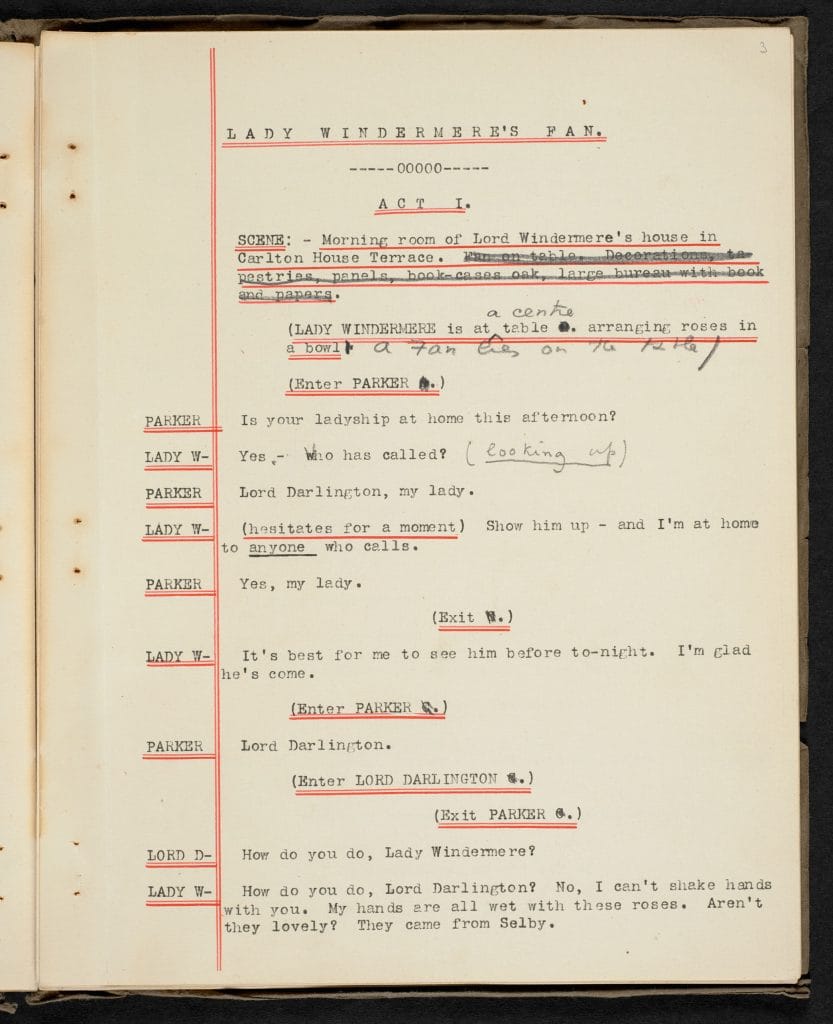

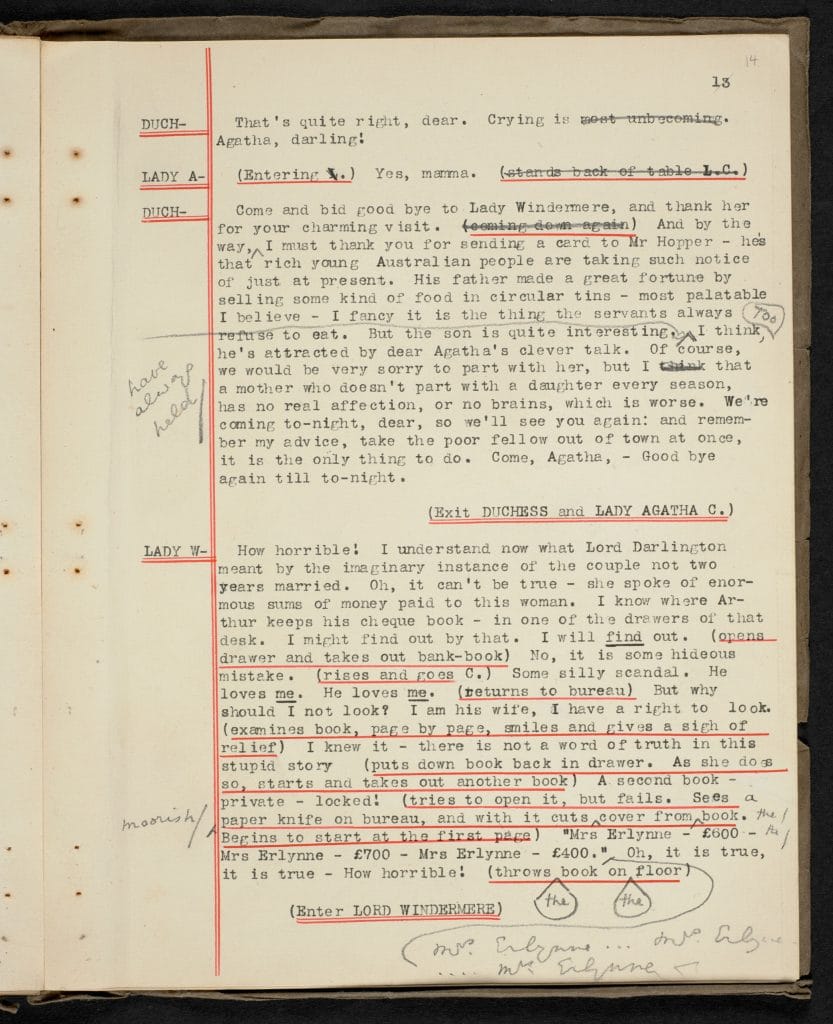

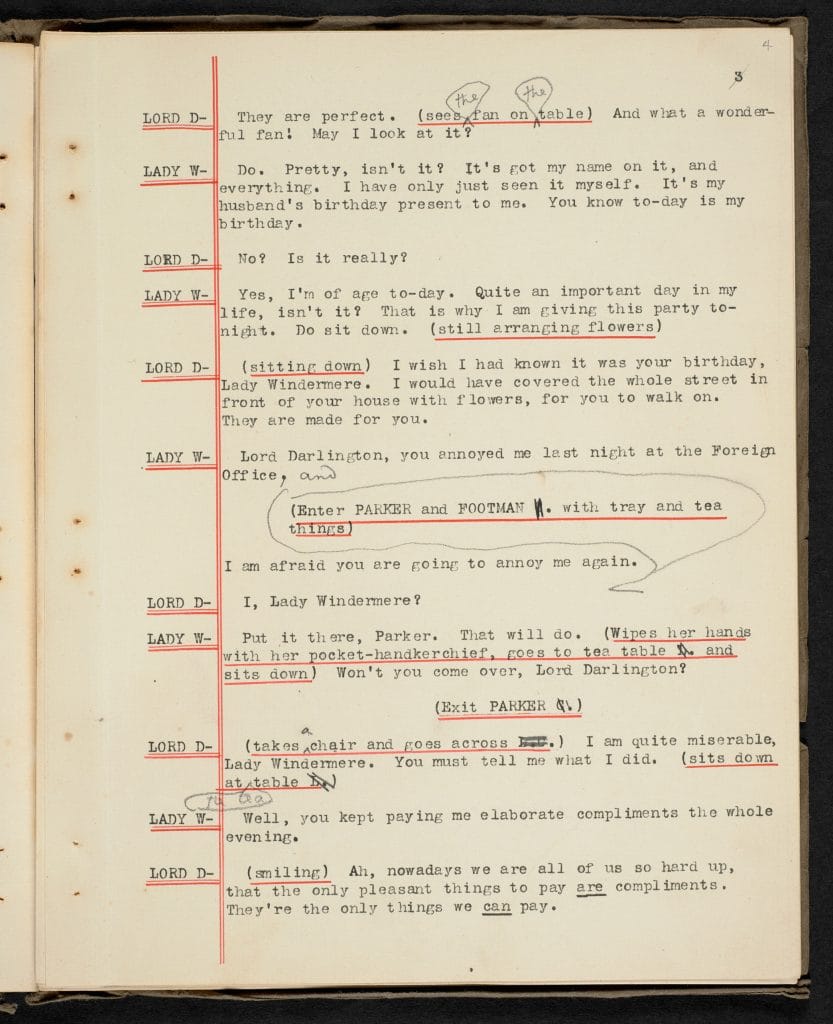

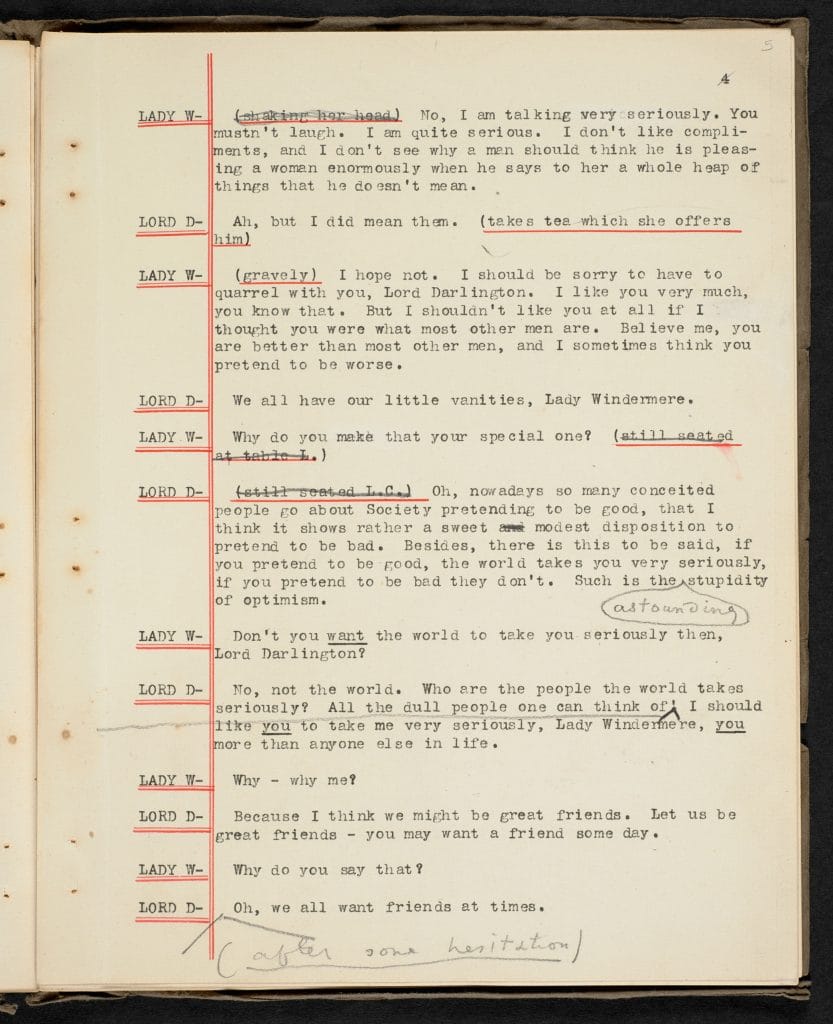

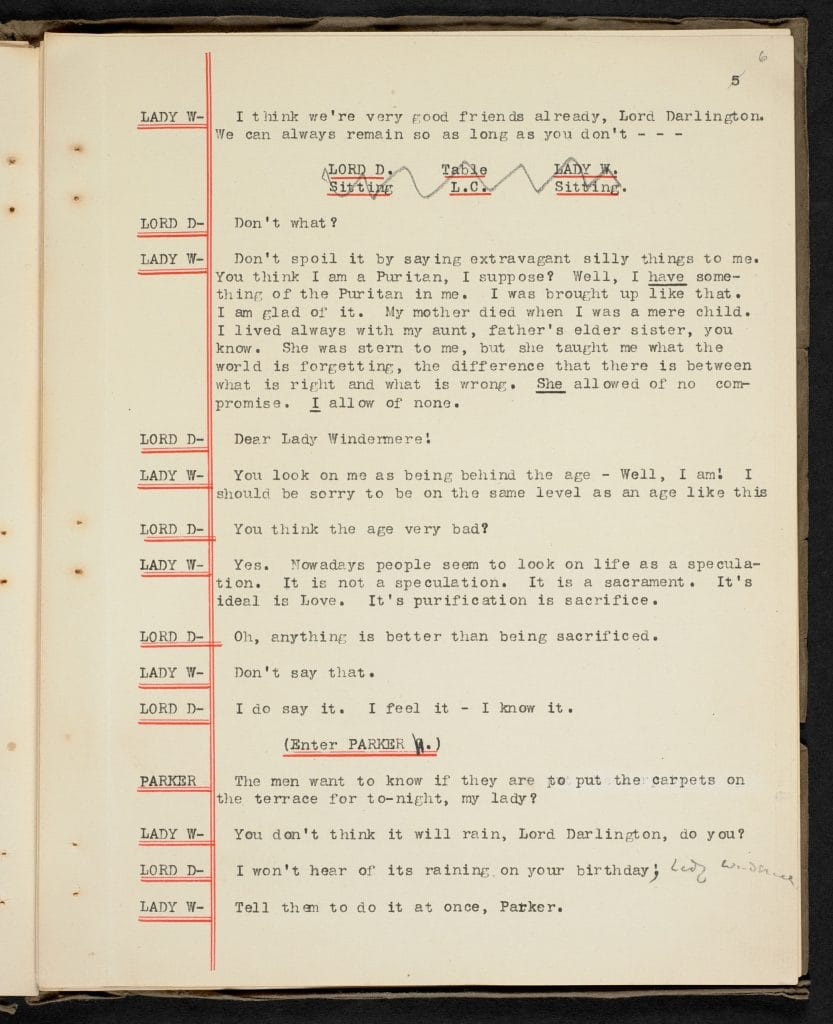

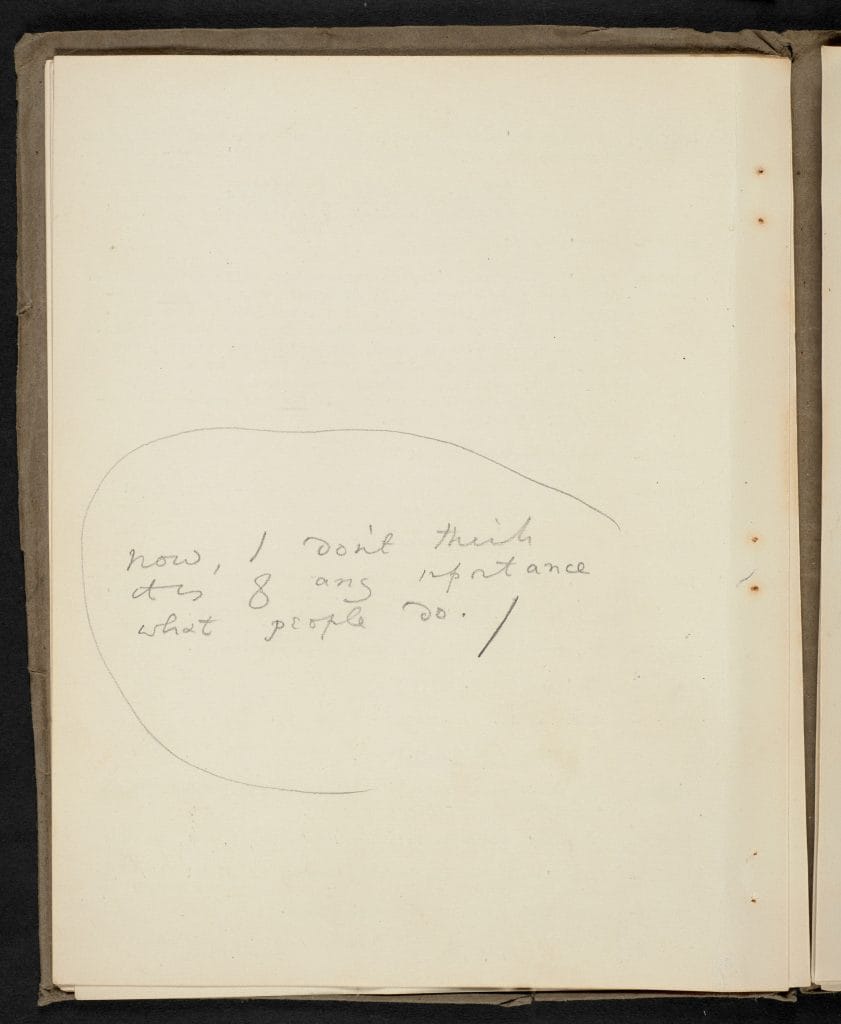

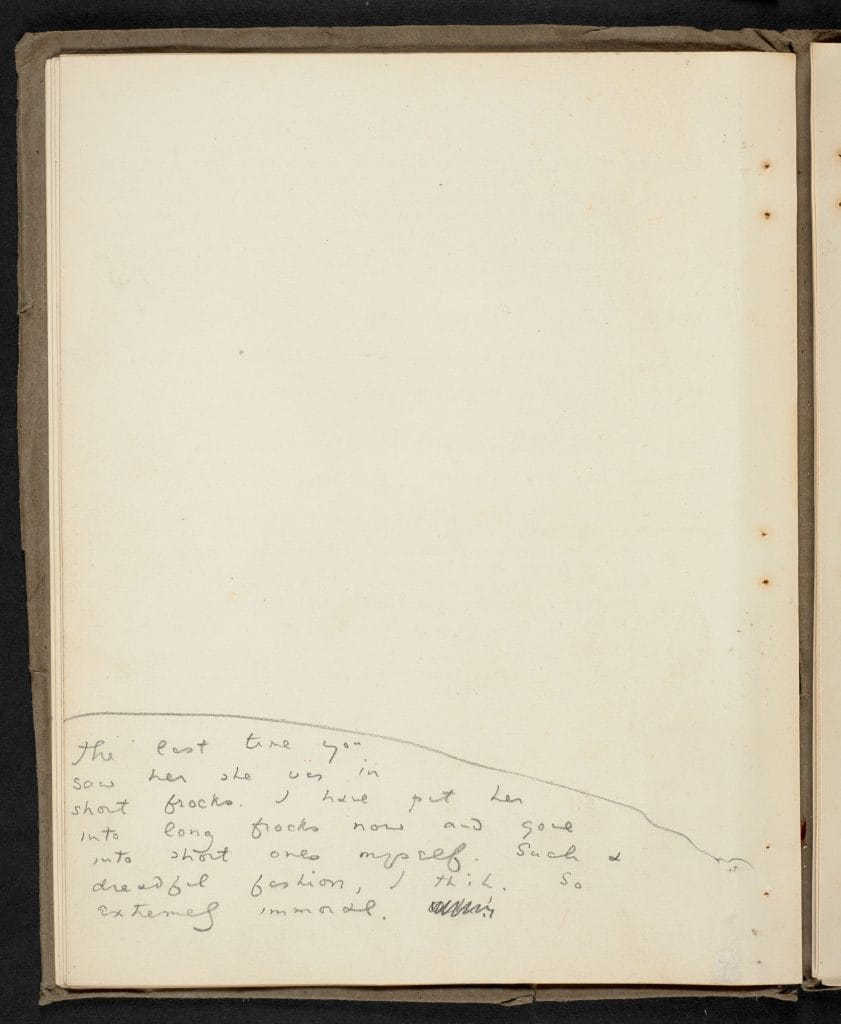

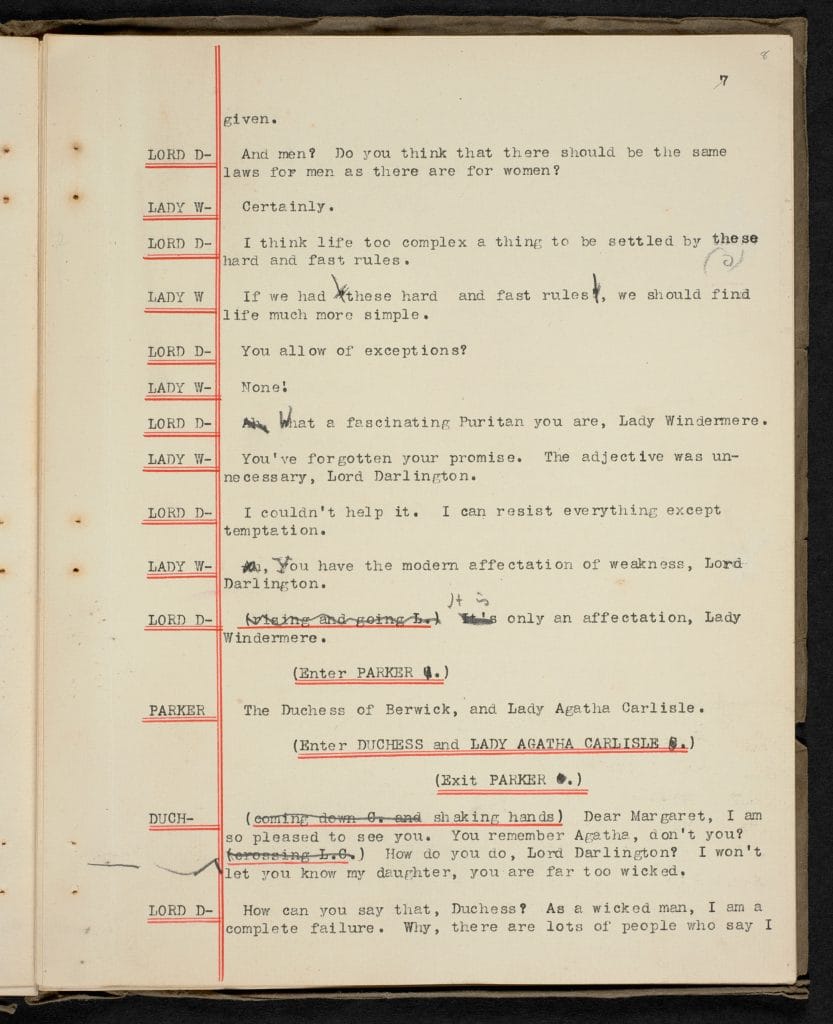

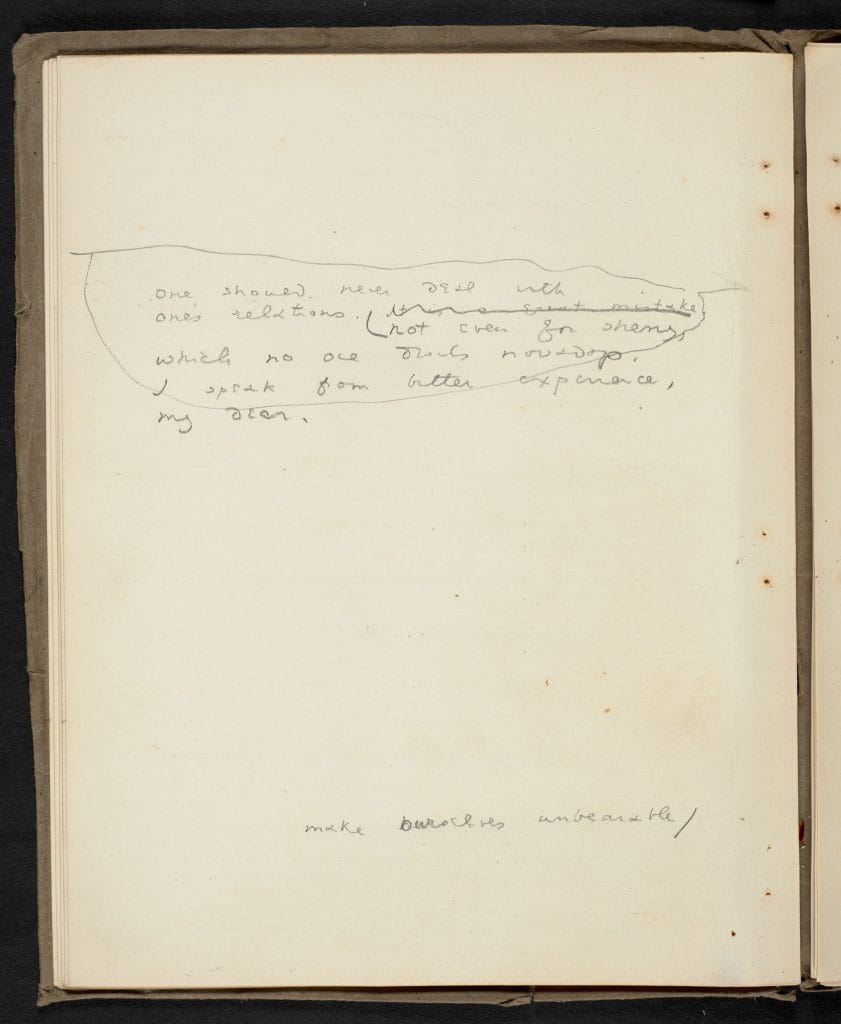

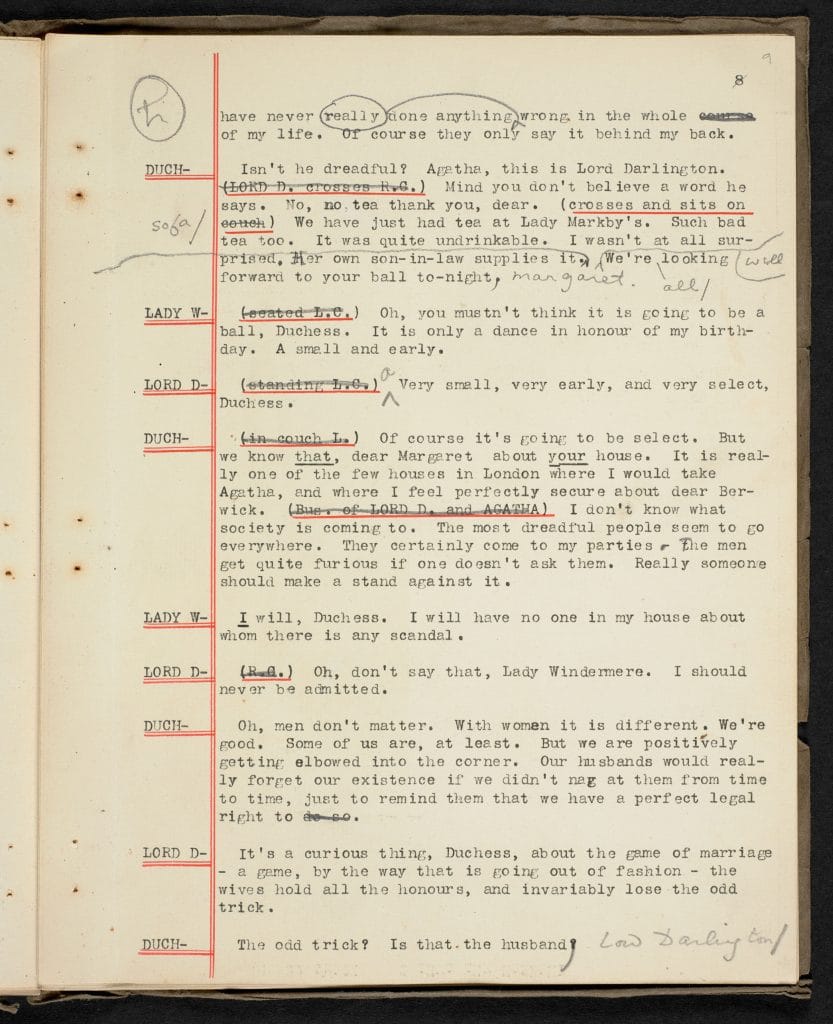

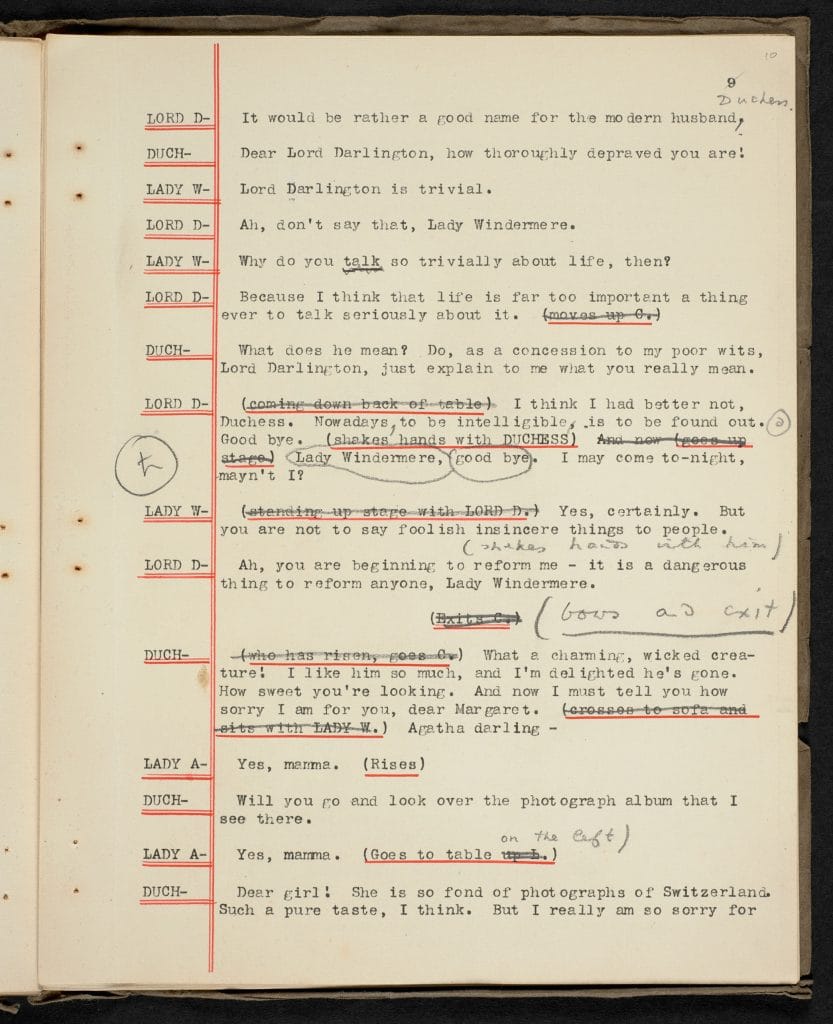

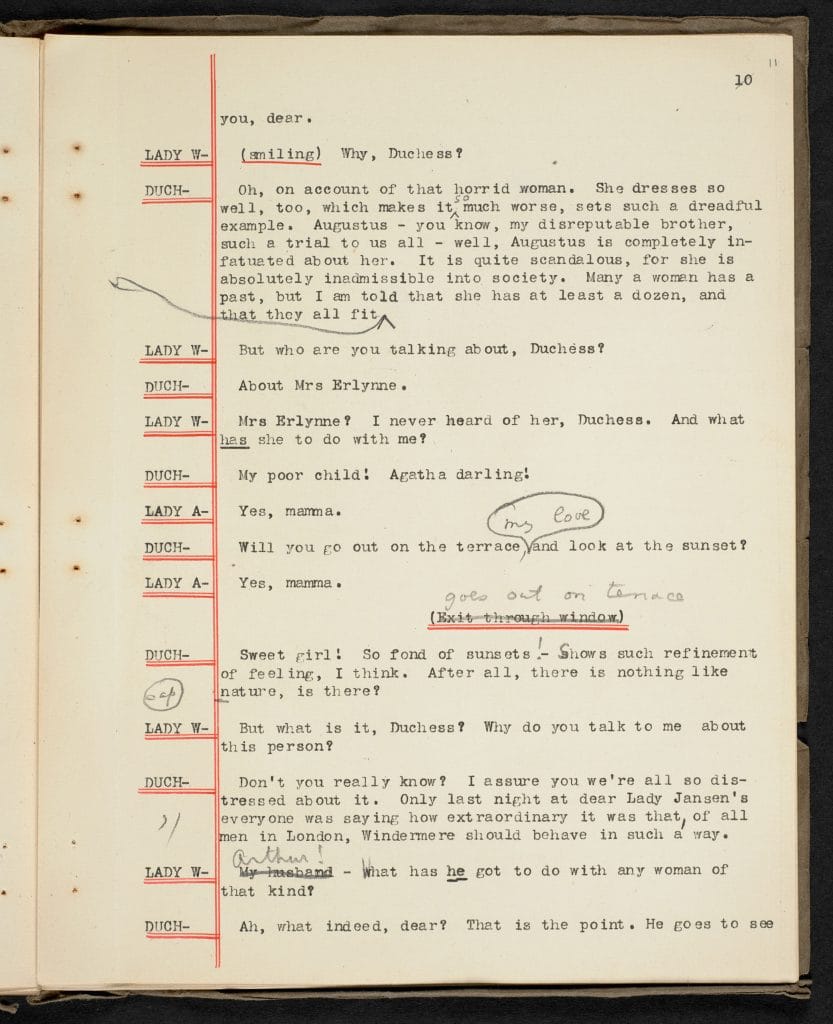

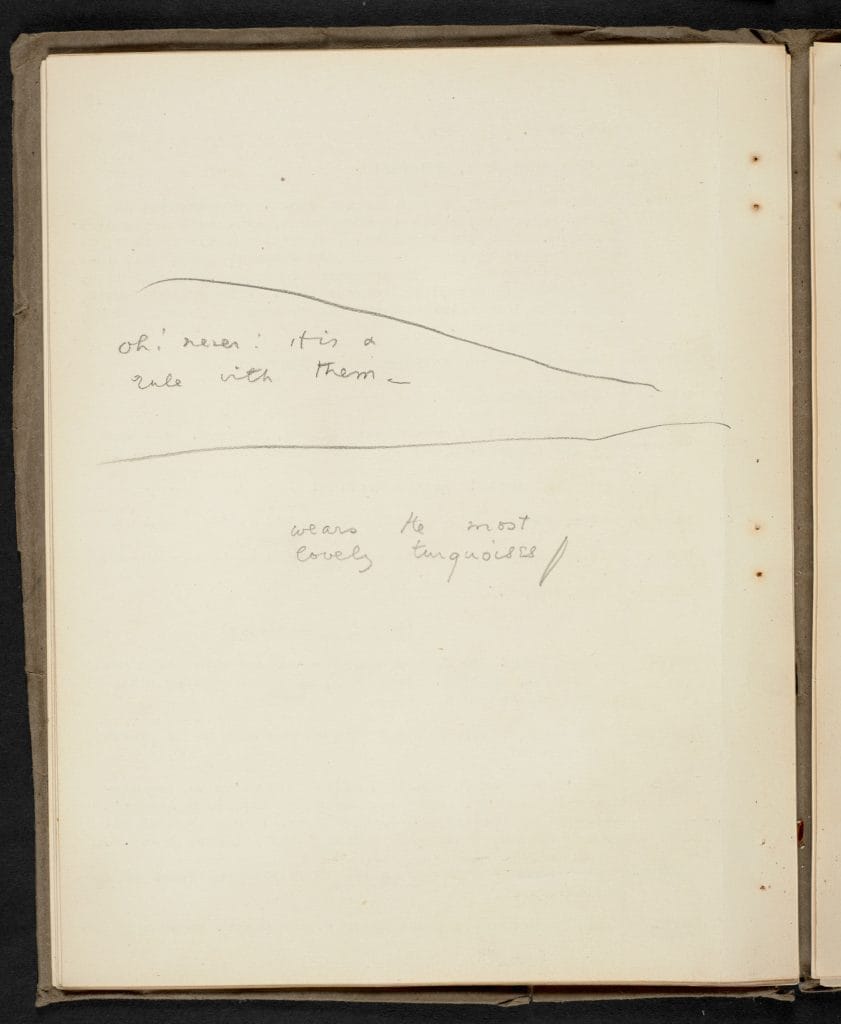

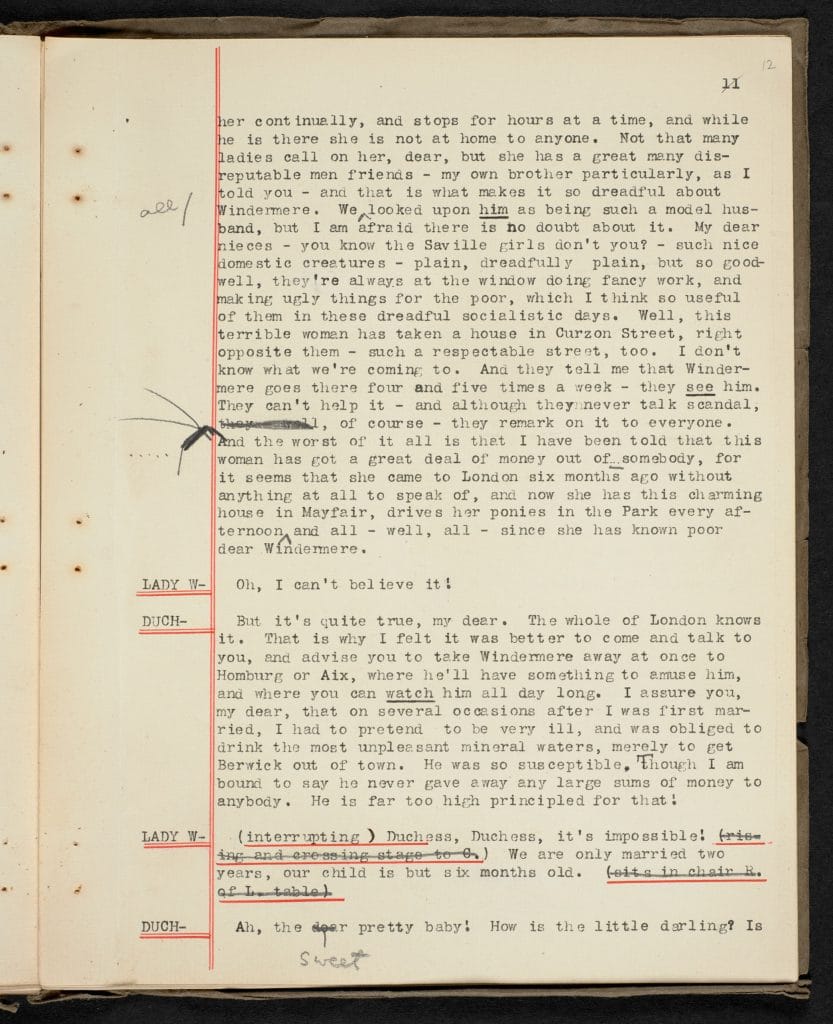

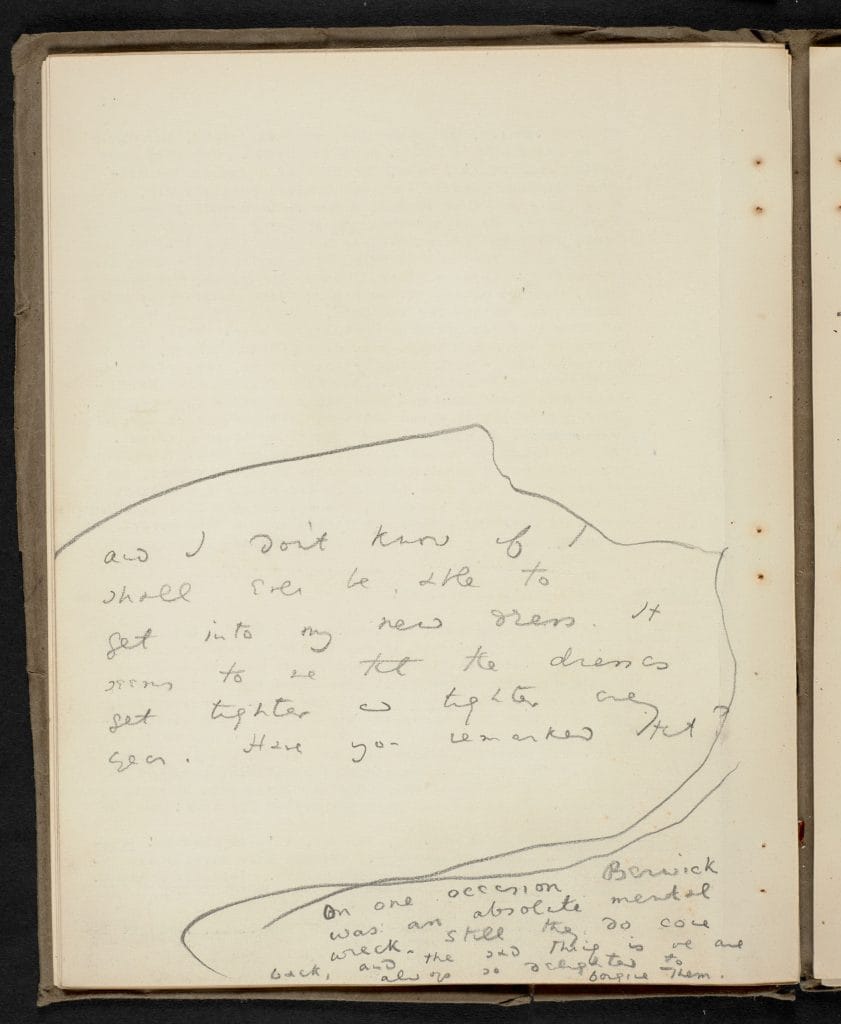

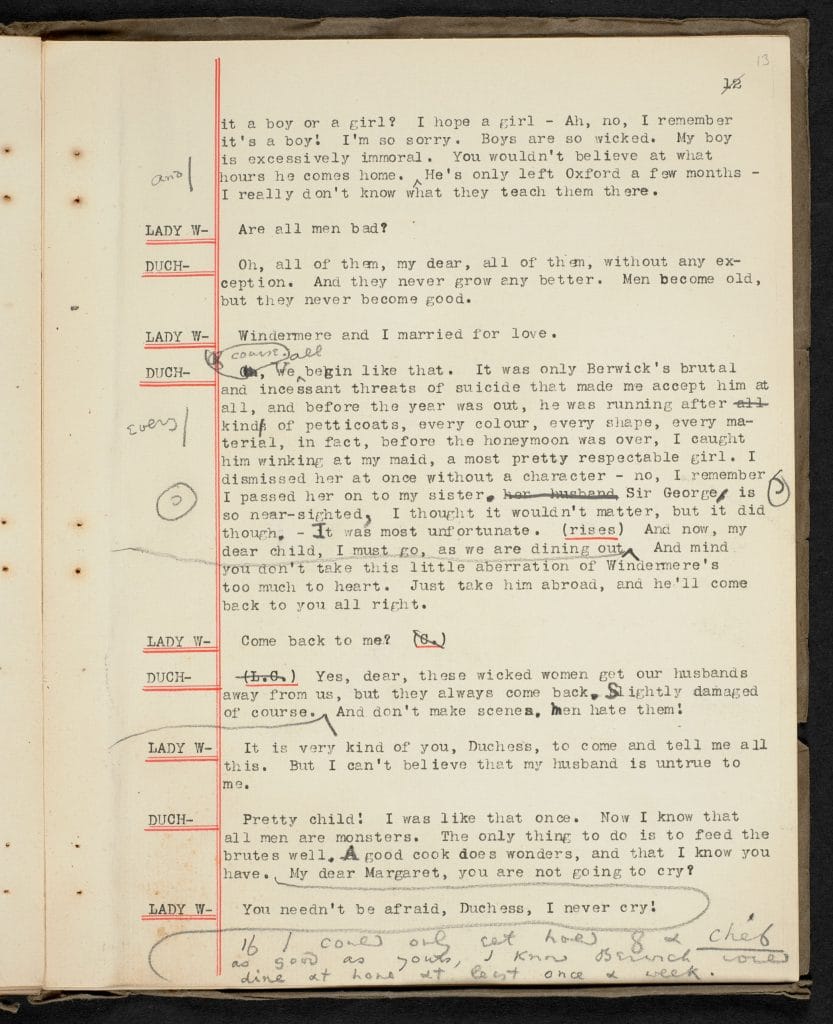

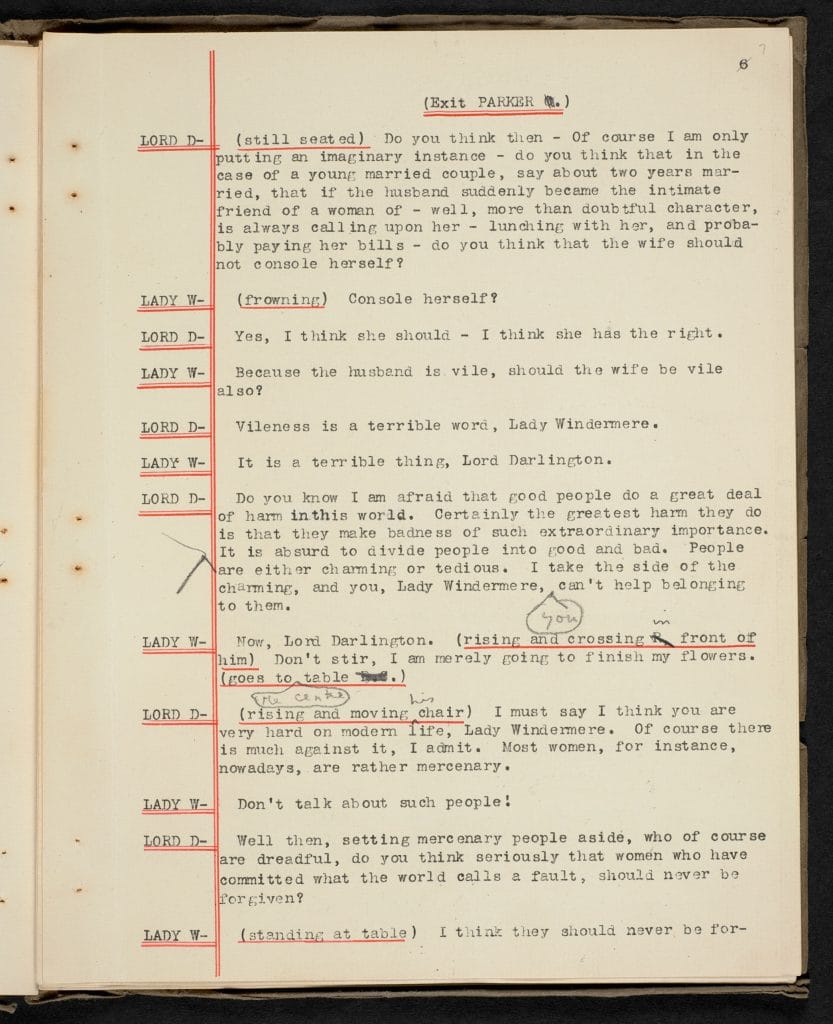

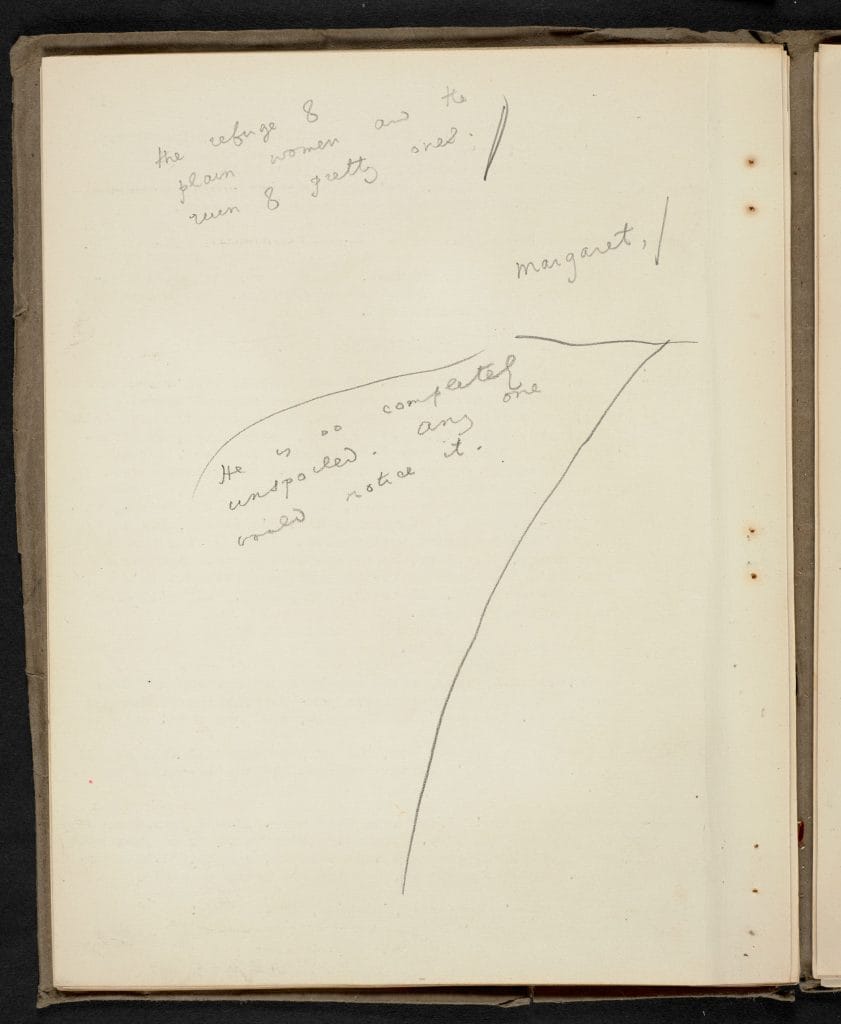

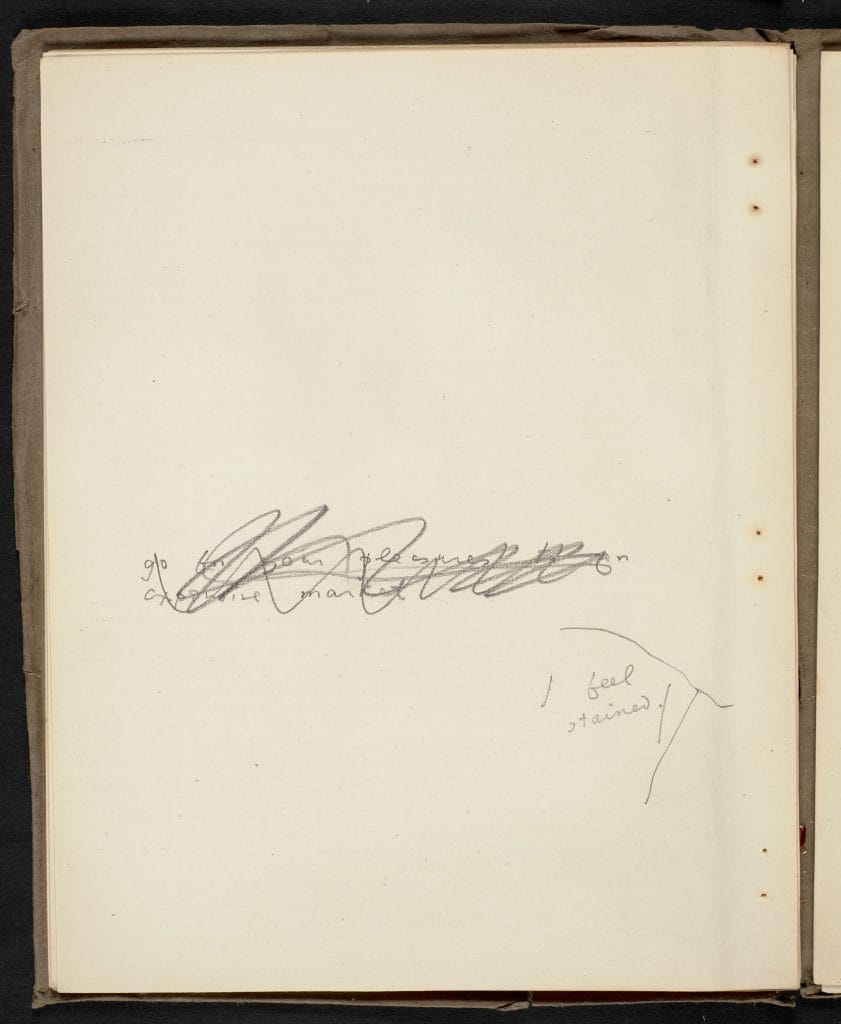

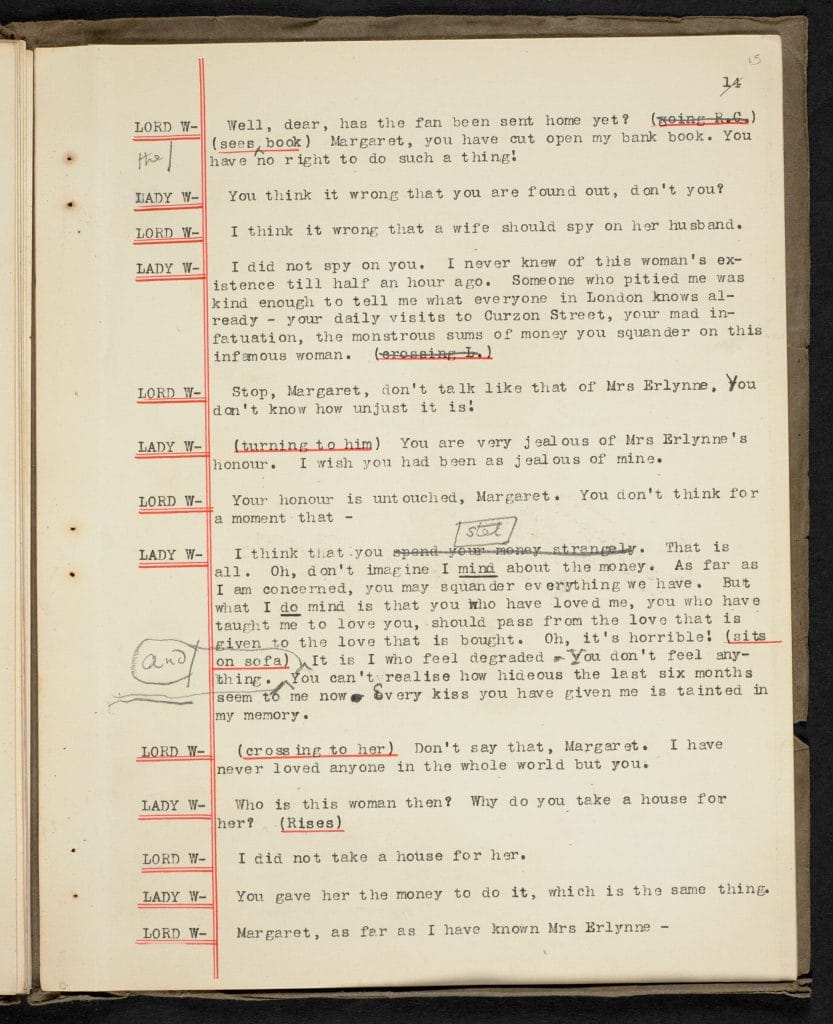

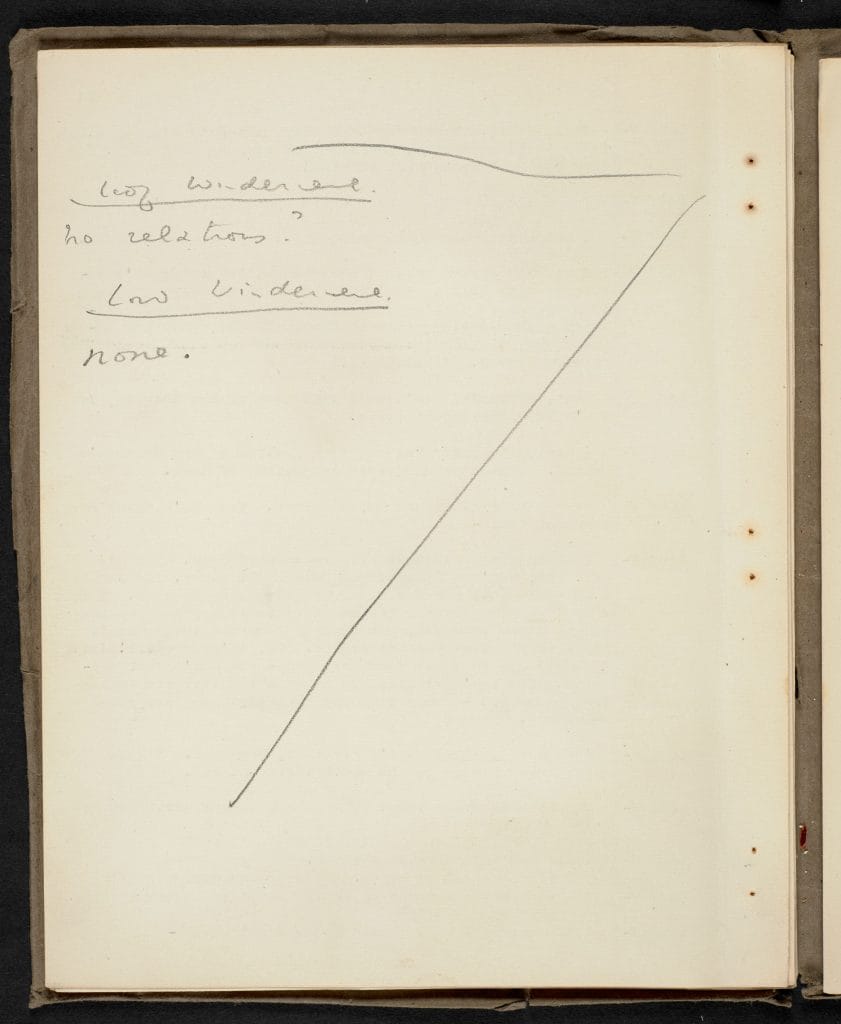

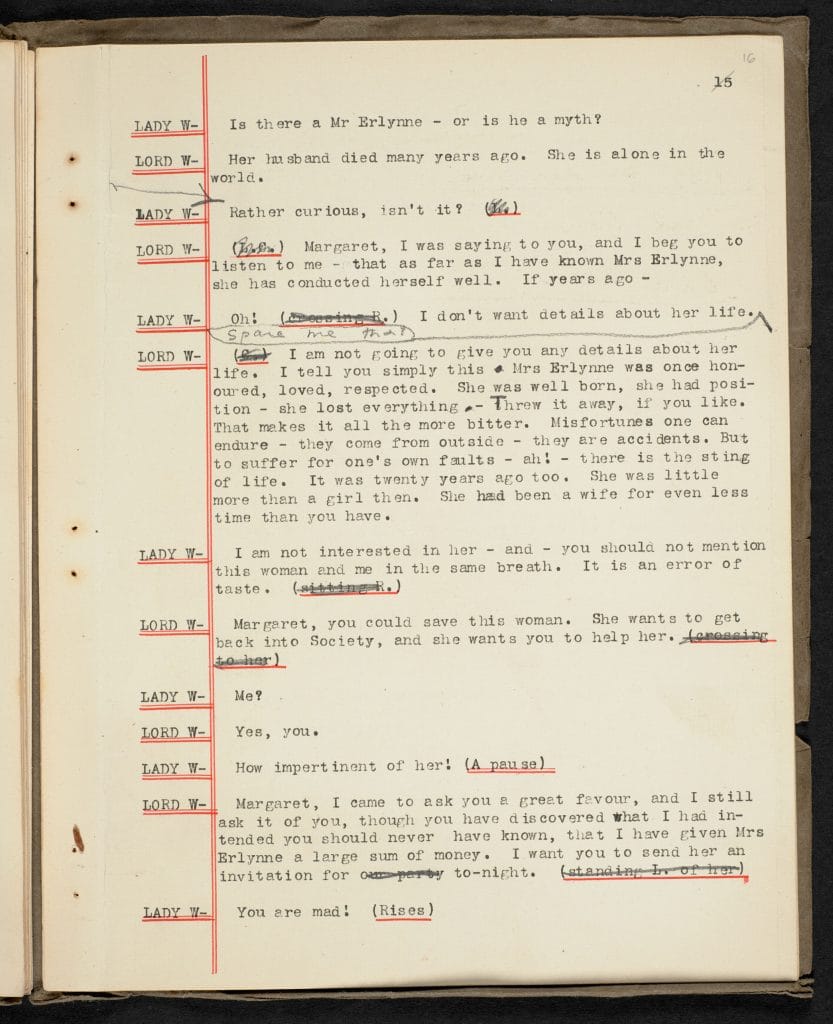

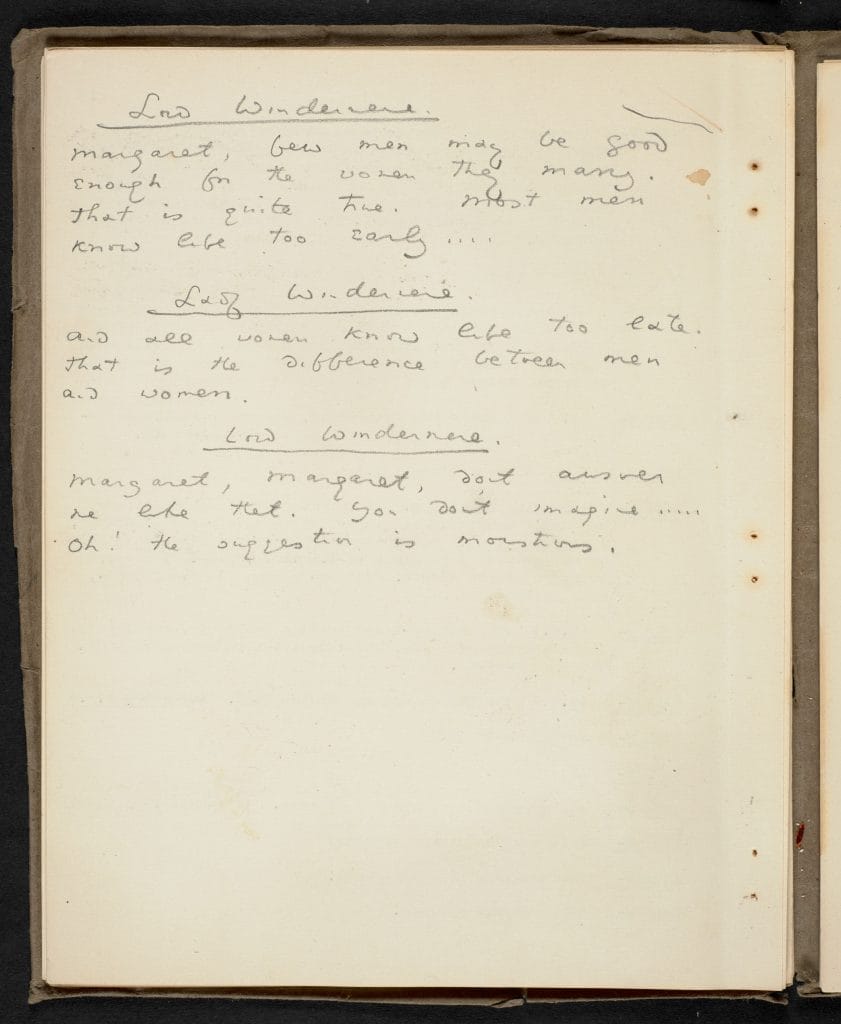

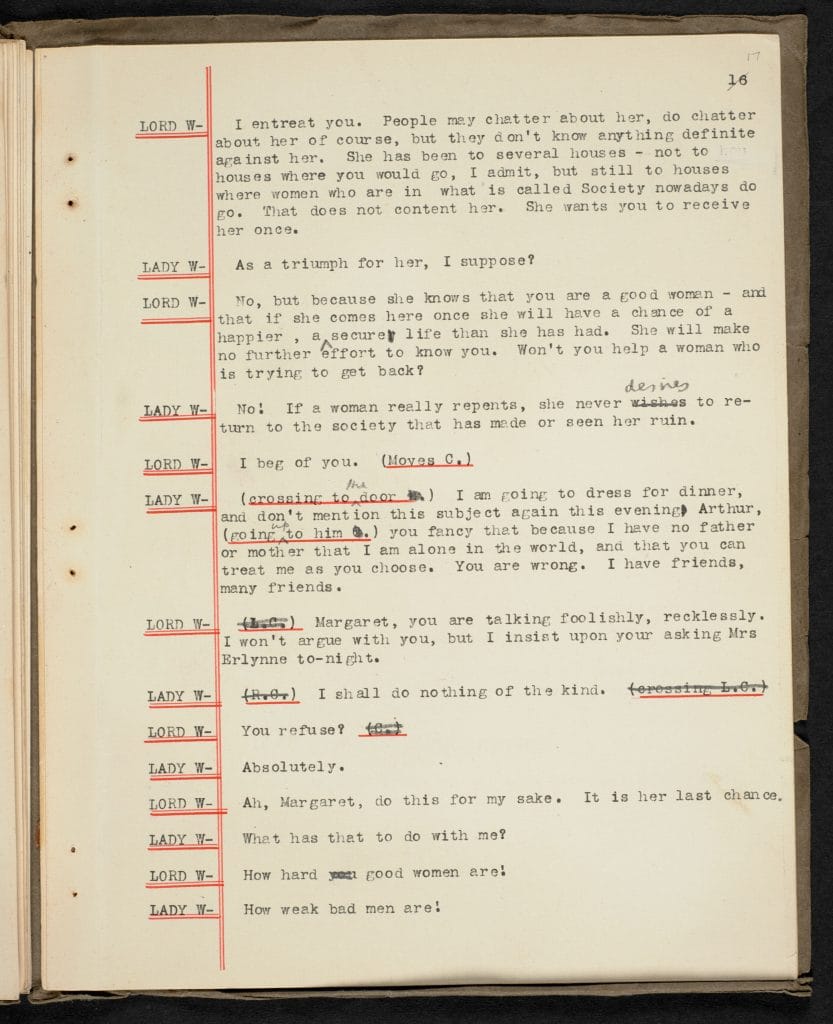

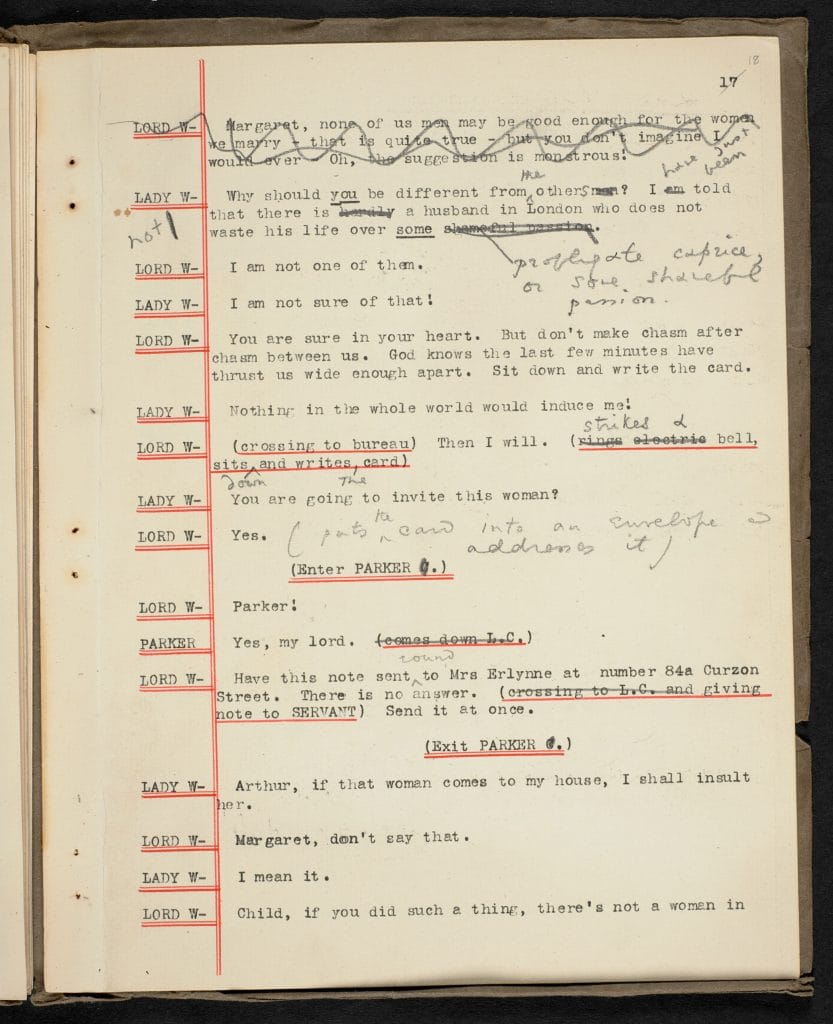

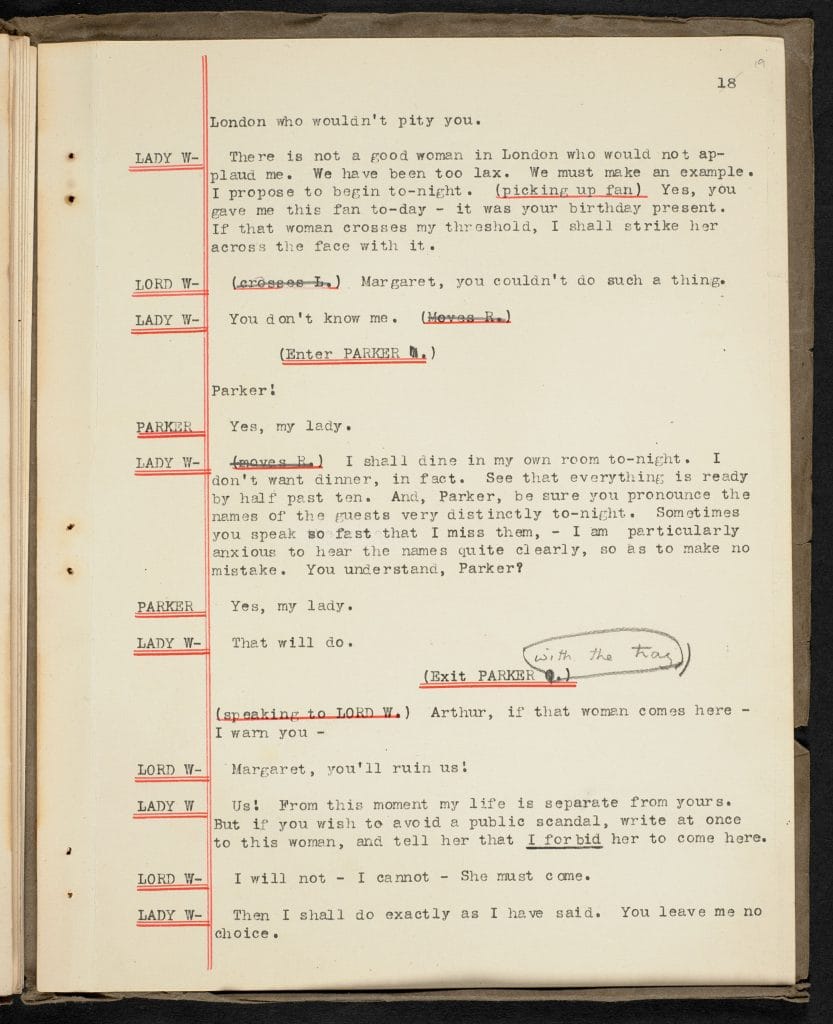

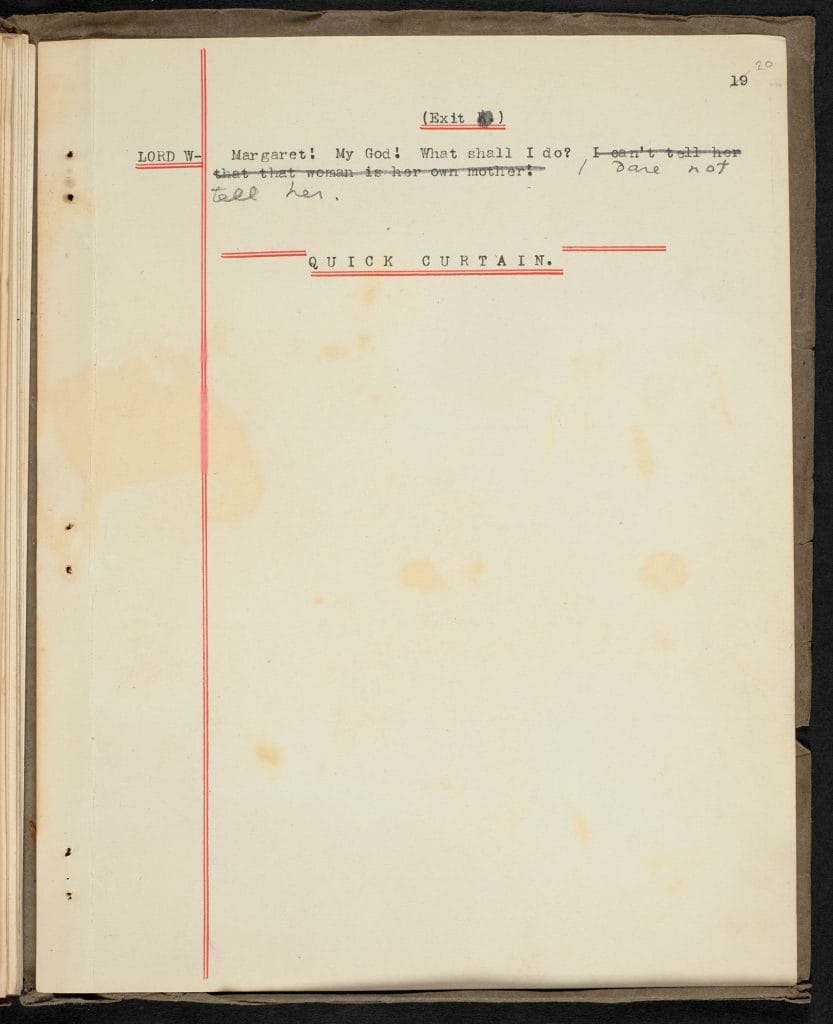

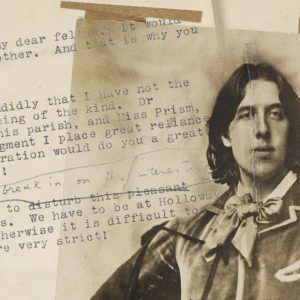

圖為第一幕的第二稿手稿。由位於倫敦河岸街馬歇爾夫人打字局(Mrs Marshall’s Typewriting office)列印,王爾德用鉛筆修正了兩名演員的臺詞和舞臺方位。本卷手稿原裝訂成冊,後因修復保存的需要而拆分。點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

點擊此處前往大英圖書館英文官網欣賞該手稿館藏的全部數字化資源。

圖為1892年《溫夫人的扇子》在倫敦聖詹姆斯劇院上演時的節目單原物。

《溫夫人的扇子》於次年二月在倫敦的聖詹姆斯劇院(St James’s Theatre)上演,並贏得了積極正面的反響。某報紙撰文稱:「奧斯卡·王爾德先生簡直天賦異稟,詼諧無雙。」觀眾慕名而來,蜂擁入場。王爾德也終於獲得了他朝思暮想的成功。

劇情梗概

該劇共分四幕,劇情涵蓋時長不過廿四小時。第一幕始於年輕恩愛的溫德米爾勳爵夫婦在倫敦住所的起居室。溫夫人正為她二十一歲生日的舞會做準備,卻聽聞一則晴天霹靂的消息:自己的丈夫常拜訪一位美麗神秘的中年女士——歐琳太太(Mrs. Erlynne),還給了她錢。溫夫人十分震驚,使出全力要找出真相。而她丈夫卻否認,說自己沒有外遇。

第二幕則發生在當天晚上。溫夫人和她的客人發現歐琳太太居然真的來參加舞會;更糟的是,似乎正是溫德米爾勳爵(Lord Windermere)邀請了她。溫夫人深感蒙羞,決定離開她的丈夫,轉投新的愛人達林頓勳爵(Lord Darlington)的懷抱。與此同時,歐琳太太似乎決意要嫁給社交場上的一位富有的朋友——當然,維持她這種社交的經濟來源正是溫德米爾勳爵。

第三幕發生在達林頓勳爵家,溫夫人離開丈夫後便在這裏落腳。她為要不要回到丈夫身邊而內心掙扎,歐琳太太卻一路跟來,要她必須回去。溫德米爾勳爵隨後意外登場,溫夫人則躲了起來,卻錯把扇子落在了桌子上。歐琳太太好心幫她藏好扇子,裝作溫夫人從沒來過的樣子。

最後一幕裏,真相大白(起碼部份事實大白)。大家發現歐琳太太正是溫夫人的生母,但她在溫夫人小的時候拋下了她,與另一個男人私奔,以致聲名掃地。二十年後,她借化名再度現身,並威脅溫德米爾勳爵,稱她會將自己未死(溫夫人一直堅信自己的生母已死)這一事實公之於眾,讓溫德米爾家蒙羞。

然而,當這一切被揭露出來時,溫夫人恰好不在,溫德米爾勳爵決定保守秘密,以維繫他們幸福的婚姻。同樣,溫夫人也決定不承認她險些私奔。歐琳太太則心滿意得地離開英國,留下無數的謎團秘密。

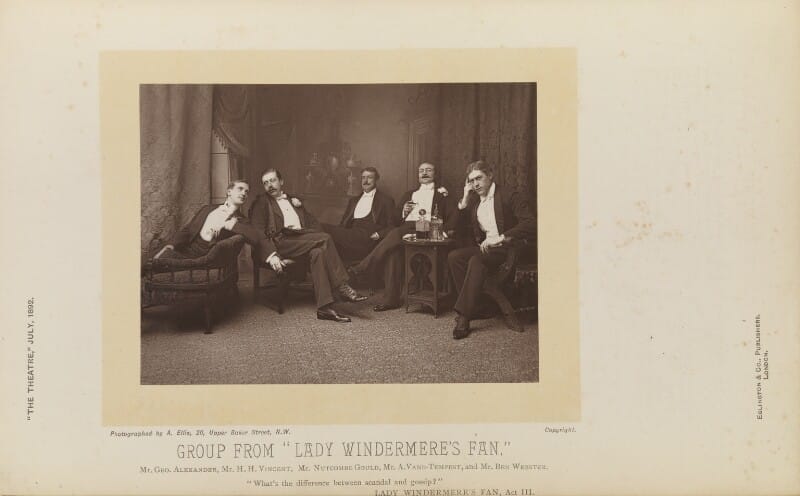

《溫夫人的扇子》劇組合影,出版於1892年7月1日。

「關於一位好女人的戲劇」(A Play About a Good Woman)

初看之下,《溫夫人的扇子》不過是一部娛樂性極佳的喜劇,劇中人物常以妙語交鋒,許多佳句也得以流傳:單戀溫夫人的達林頓勳爵口中的「我們全掉在陰溝裏,可是有些人卻仰望著星光」[1],大概是王爾德最膾炙人口的名句之一,緊隨其後的,就是同樣出自達林頓伯爵的「甚麼東西我都能抵抗,除了誘惑」[2]。王爾德在《薇拉》中曾寫道:「人生太嚴重了,不可能正正經經來討論」[3] 。這似乎也是在說《溫夫人的扇子》,特別是要理解它那牽強的劇情(如早期評論所說:「這則虛構的故事裏,有太多明顯的不可能。」)

但該劇可比「初看之下」要激進得多。《溫夫人的扇子》成篇,距易卜生的《玩偶之家》(A Doll’s House)在英國首演僅兩年。《玩偶之家》講女主角捨夫棄子追求獨立生活,這在當時激起了巨大爭論,而《溫夫人的扇子》也試著描繪了極為類似的主題,只是將故事包裝成諷刺喜劇,而非原本嚴肅至極的情節劇。《溫夫人的扇子》副標題為「關於一位好女人的戲劇」,劇情大膽想像:如果易卜生筆下的女主角是英國人,而非挪威人,會發生甚麼?如果時隔二十年,她趁女兒努力躋身倫敦名流社會之時突然回歸,又會發生甚麼?如同王爾德的其他傑作,該劇主題確實相當嚴肅,但又不失一絲荒誕,此間平衡拿捏可謂相當到位。

精神自由、獨立自強、博學多識、不在意婚姻與後代——十九世紀八十、九十年代的小說與戲劇中出現的這種「新女性」形象,挑戰了維多利亞時期人們對理想女性持有的保守觀念。

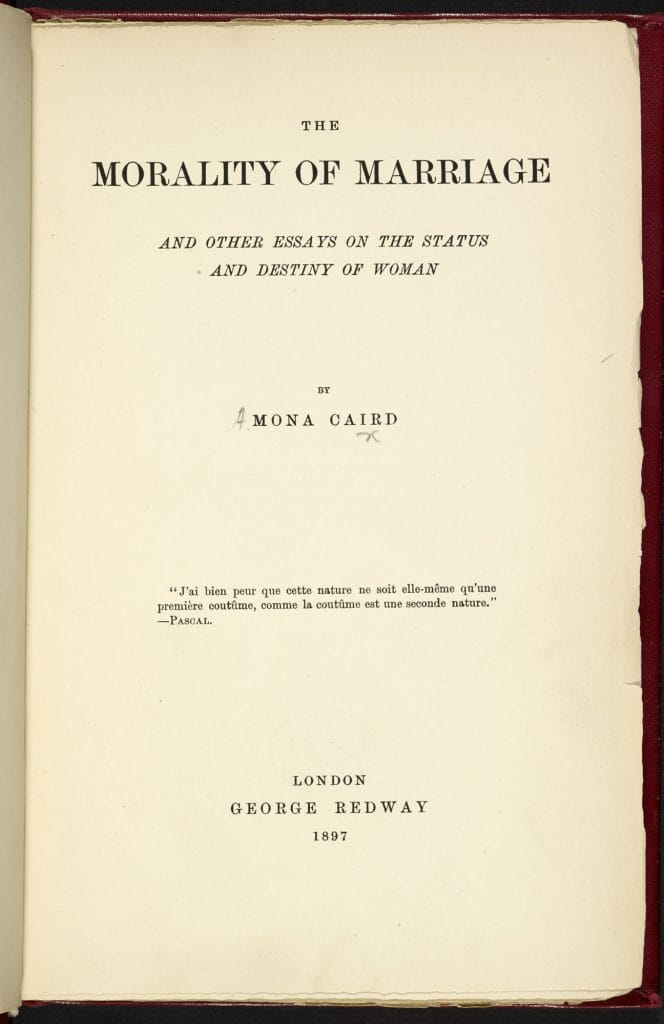

圖為蒙娜·凱兒德(Mona Caird)寫於1888年的文章《婚姻》(‘Marriage’)。該文分析了婚姻對女性的虐待史,促使《每日電訊報》(The Daily Telegraph)推出主題為「婚姻是否失敗?」(’Is Marriage a Failure?’)的系列討論,共有兩萬七千名讀者來信參與。

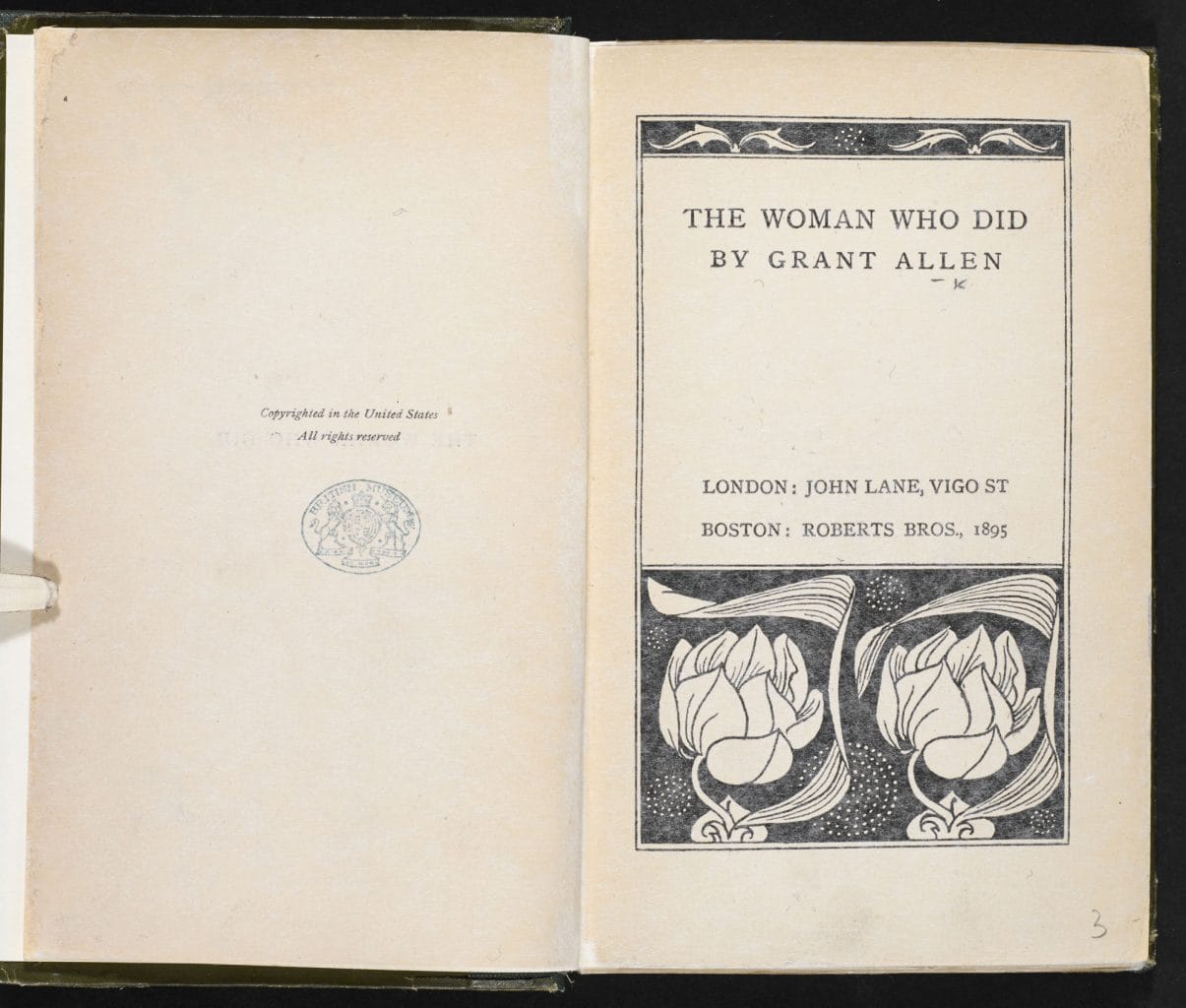

加拿大作家葛蘭·艾倫的作品《敢為之婦》(The Woman Who Did,1895)與《溫夫人的扇子》幾乎同期出版。艾倫在書中明確指出,婚姻就是一場「墮落」。儘管大體而言頗具女性主義色彩,但該書一經出版,不僅受到保守社會的抨擊,還招到了進步女權主義者的撻伐。

性別政治與性別秘密

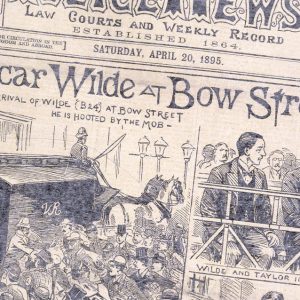

出生於愛爾蘭的王爾德洞悉英國上層階級的雙重標準,尤其是他們對兩性之間的「體面」與美德的態度——很多男人只要家醜不外揚,便可胡作非為無所顧忌,卻在女人們鼓起勇氣跳出傳統的生活、婚姻時,用「墮落」來譴責她們。當時很多讀者都認為,歐琳太太是個極度渴望逃離過去陰影的悲劇人物,但恰恰相反,她才是該劇真正的女主角,也有絕佳妙語(比如她告訴女兒:「理想是危險的東西。還是現實比較好。」)[4]。就此而言,她簡直就是王爾德本人的翻版,尤其是要知道,王爾德正如歐琳太太,隱藏著有關自己愛情生活的秘密:《溫夫人的扇子》上演三年後,王爾德因與一年輕男子戀愛而受審,被判入獄兩年。出獄後,他流亡至巴黎,幾年後在貧困中死去。

儘管王爾德早年成名是因為參與主張藝術應與社會脫鉤、喊出「為藝術而藝術」口號的所謂「唯美主義」運動,但《溫夫人的扇子》對英國上層社會的觀察卻深刻有力。正因該劇對它所嘲諷的社會刻畫得入木三分,以極富天分而玩世不恭的筆法點出幸福婚姻的秘訣是夫妻互相隱瞞自己的秘密,它的喜劇效果才得以更上一層。

在之後創作的喜劇中,王爾德則將這類題材挖掘到了極致。《理想丈夫》以嘲弄的口吻告訴我們,大家認為「理想」的男人往往絕不理想,《不可兒戲》(一部「給正人看的閒戲」)則極力挖苦倫敦單身漢的雙重生活和那花花公子般的可笑舉止。王爾德最了不起的成就,或許就是讓他那些腰纏萬貫、衣著光鮮的時髦觀眾自己笑話自己,同時還意識不到自己正是玩笑的笑柄吧。

脚注

相关文章

奧斯卡·王爾德的《不可兒戲》

在奧斯卡·王爾德這位愛爾蘭劇作家的嘴裏,《不可兒戲》是「蝴蝶寫給蝴蝶」的劇本。這則故事講述求愛、訂婚和假面——青年傑克和亞吉能·孟克列夫追求兩位年輕女性,可她們都一心要嫁給某個名為「任真」的男子。故事以時髦的倫敦社交圈為舞台,充滿機趣和雕鑿,有著精心打磨的外表形式。這部首演於1895年情人節的戲劇,是王爾德最後的一部劇本。

奧斯卡·王爾德的《道連·格雷的畫像》

奧斯卡·王爾德的哥特小說《道連·格雷的畫像》,初登於1890年的《利平科特月刊》,後擴訂為小說,被英國書商W·H·史密斯以小說「污穢」為由拒絕出版。此書探究了唯美主義的原旨:沉醉享樂、為美而美、為藝術而藝術。道連投身墮落之道和感官享受;他本人青春永駐,其畫像卻代為受過,漸因他的所作所為老朽腐壞。

與王爾德拔河記──《不可兒戲》譯後

余光中教授在本文與讀者分享了其在翻譯奧斯卡·王爾德的作品《不可兒戲》中的所想所感,通過從原文及譯文中多處取例分析,生動有趣地詮釋了他是如何將王爾德作品中那字裏行間的「毒舌」與「嘲諷」滲透到中文譯本裏。

王爾德與維多利亞時代的風尚

愛爾蘭詩人、小說家奧斯卡·王爾德曾是十九世紀九十年代初倫敦戲劇界最受歡迎的劇作家之一。他的連珠妙語常讓上流社會忍俊不禁、捧腹不已。在本篇文章中,時尚歷史學家安伯·布查特深入探討王爾德與流行風尚之間的關係。

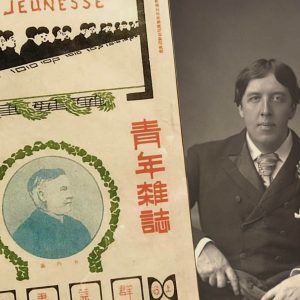

百年沈浮:王爾德在中國的文學命運

本文講述奧斯卡·王爾德在中國的故事,從五四運動時期王爾德首度被譯介到中國,到二十世紀二十年代廣受歡迎的王爾德改編劇,再到2015年《不可兒戲》在北京上演,一同回顧這位偉大作家及其作品的百年沈浮史。