「木心的講述:大英圖書館珍寶展」將於10月15日至2018年1月14日於木心美術館舉行。該展覽旨在紀念中國詩人、文學家和藝術家木心先生以及他對英國文學的深厚熱愛。

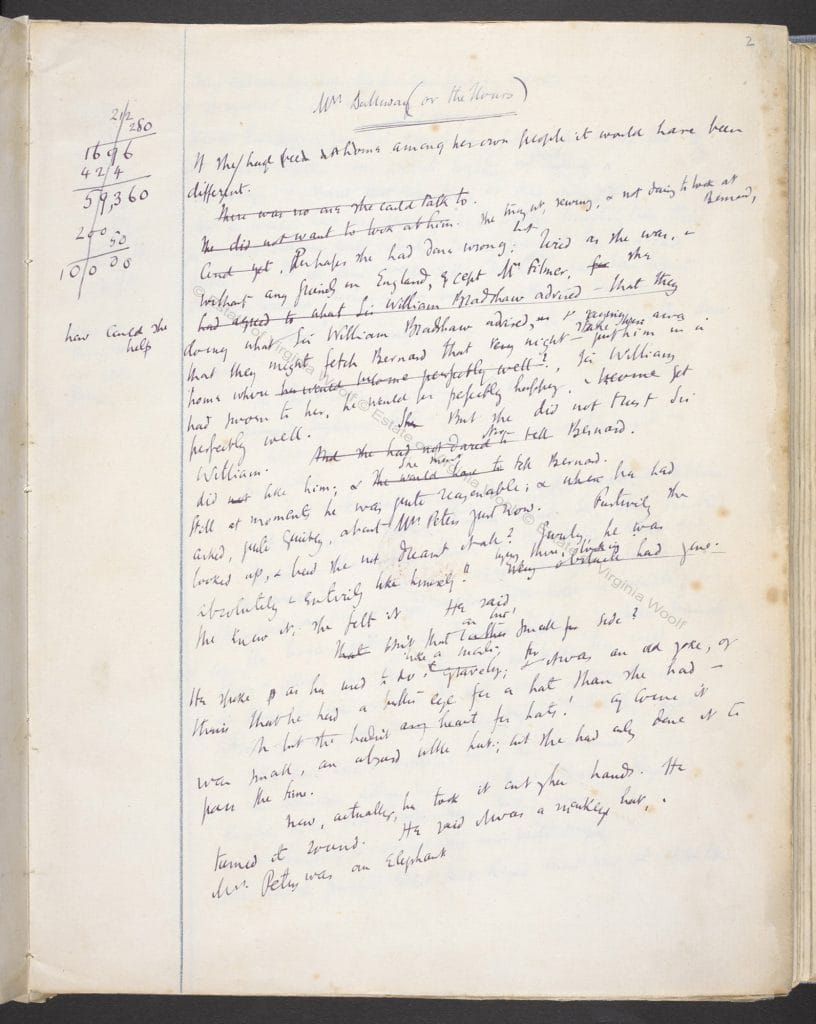

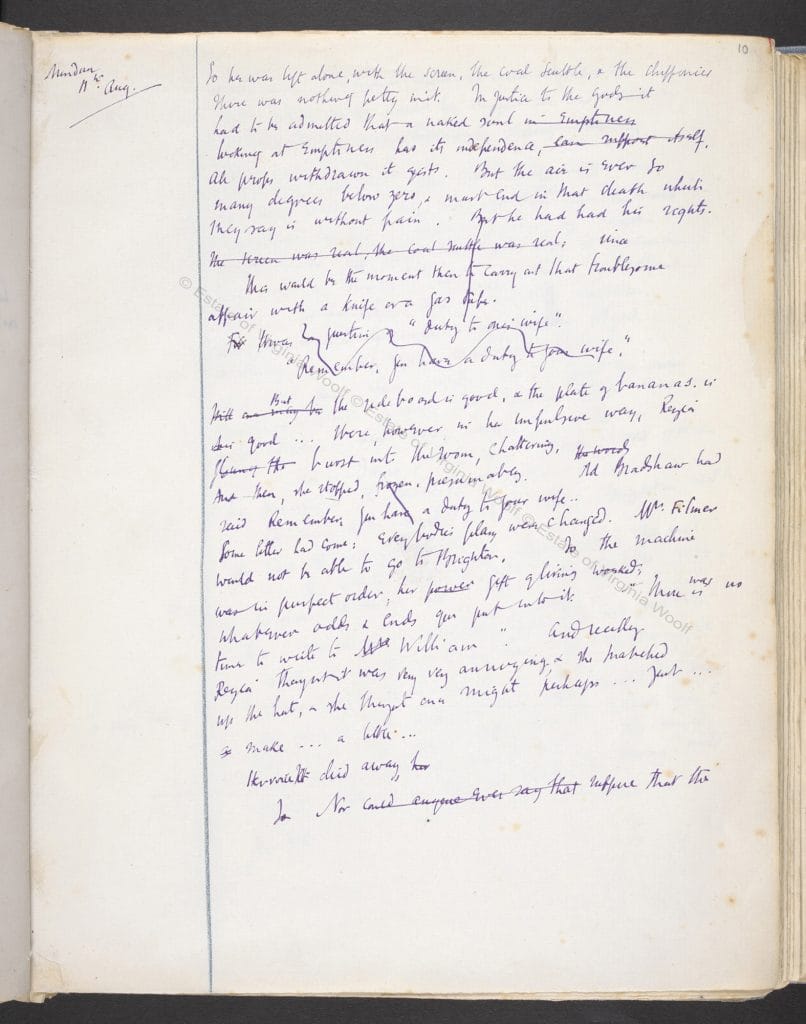

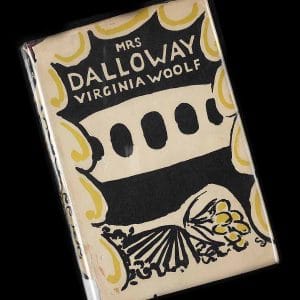

維吉尼亞·吳爾芙的《達洛維夫人》

出版日期: 1925 文学时期: 現代主義時期

現代主義作家維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf)在其第四部小說《達洛維夫人》(Mrs Dalloway,1925)中,將第一次大戰後的英國中產階級設為故事的主體。她在日記中寫到,她想「寫出生存和死亡,清醒和瘋癲……想要批判社會體制,展現它運轉到最緊繃時的模樣。」以二十世紀二十年代早期的倫敦為舞台,從性別定位的轉變、性、階級分裂到當時如汽車、飛機、電影等新發明,該小說捕捉了吳爾芙身處的那個日新月異的社會。

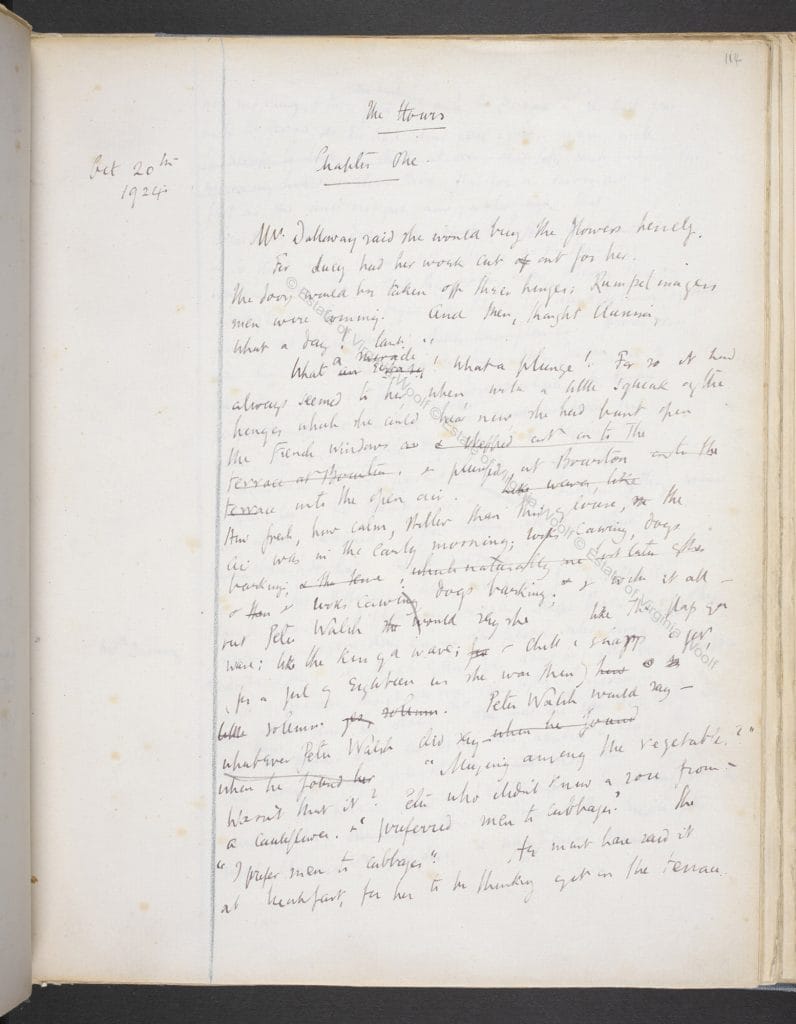

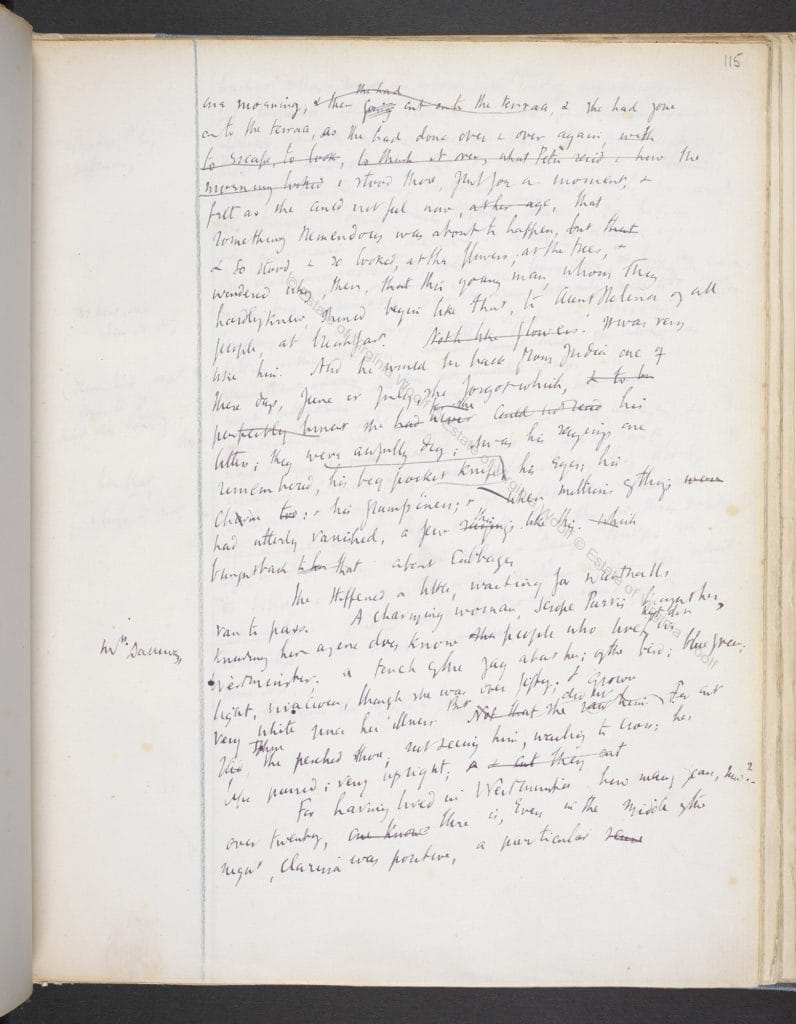

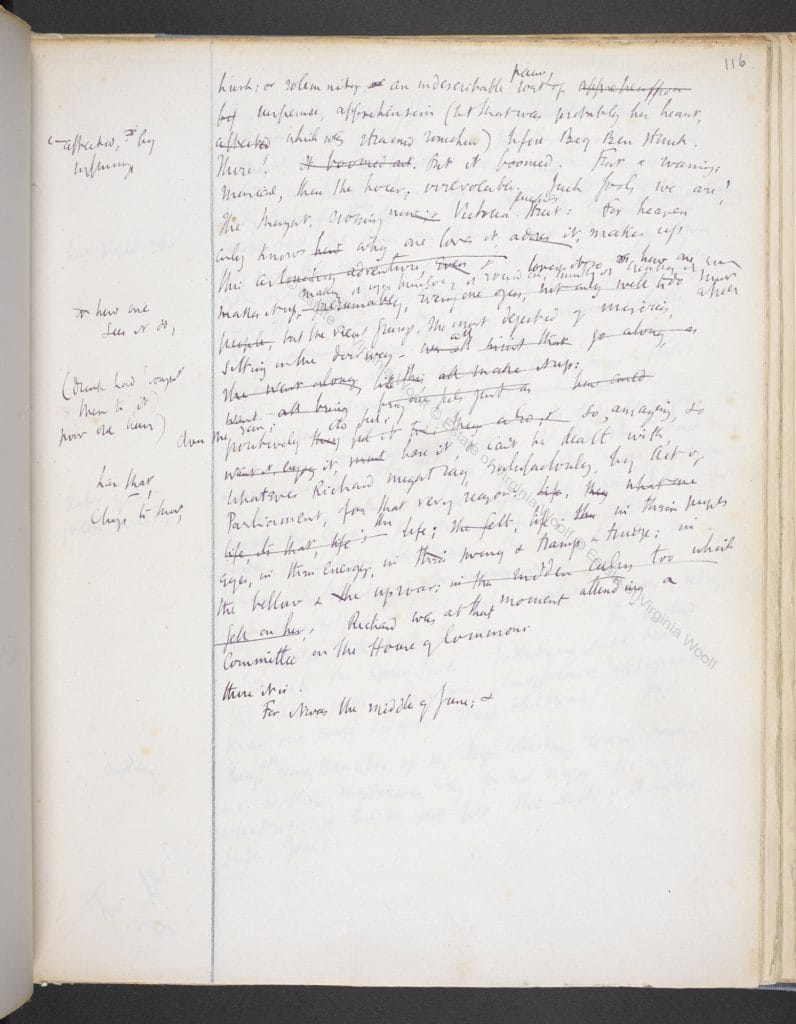

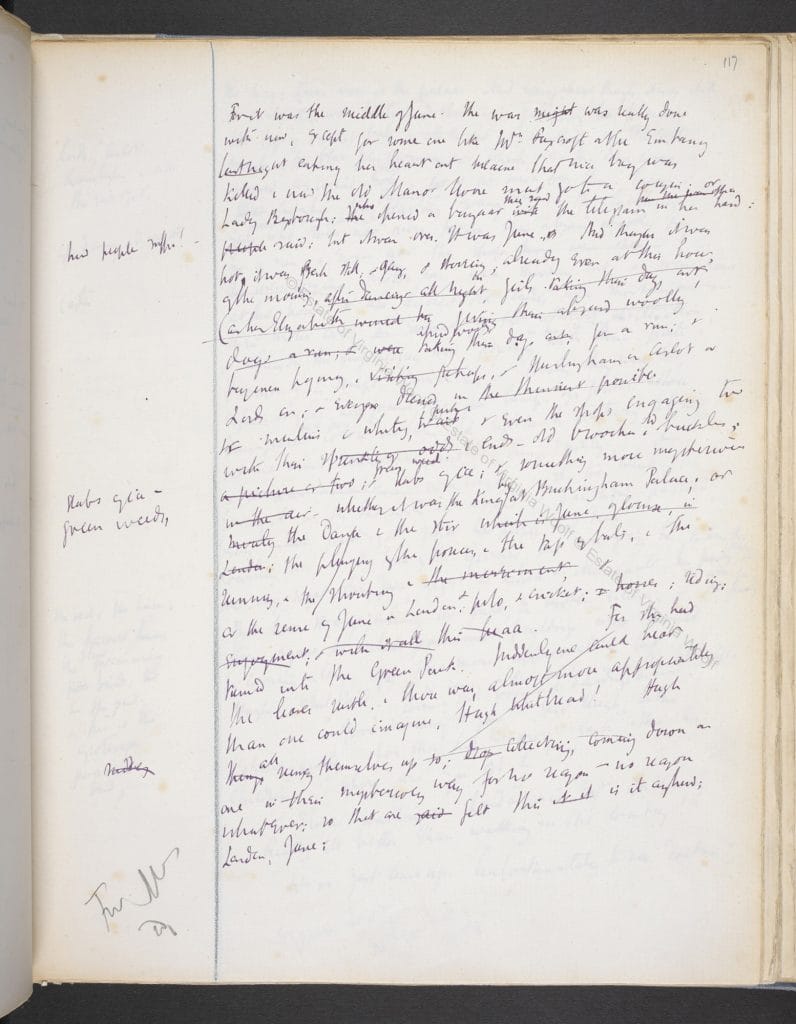

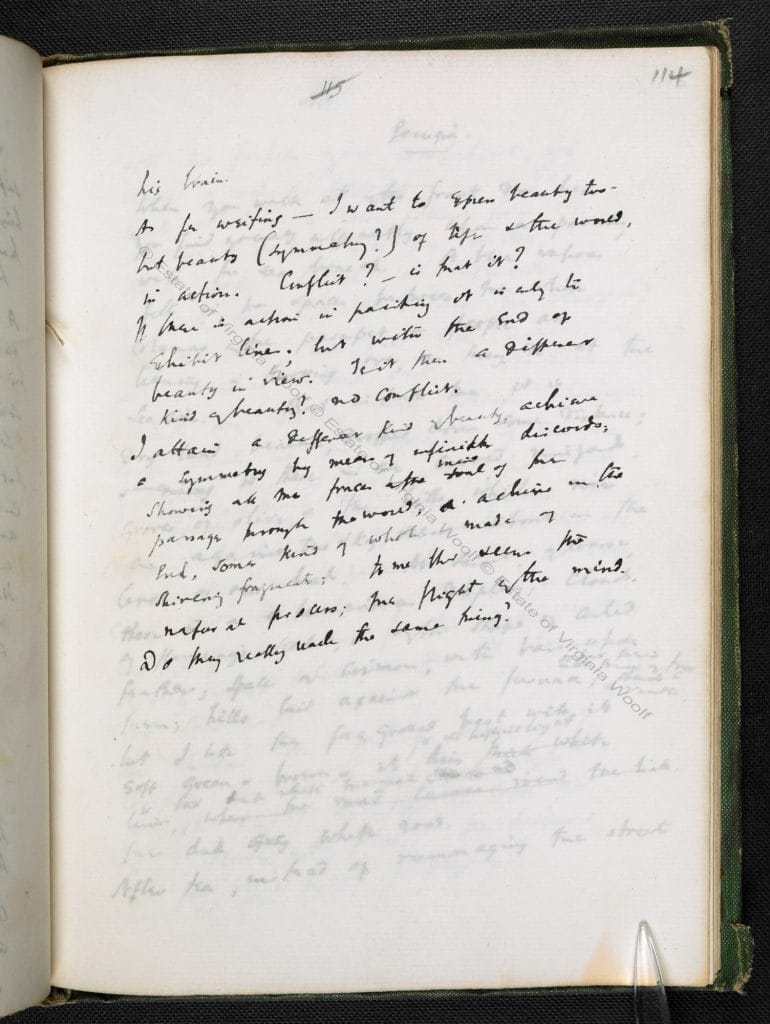

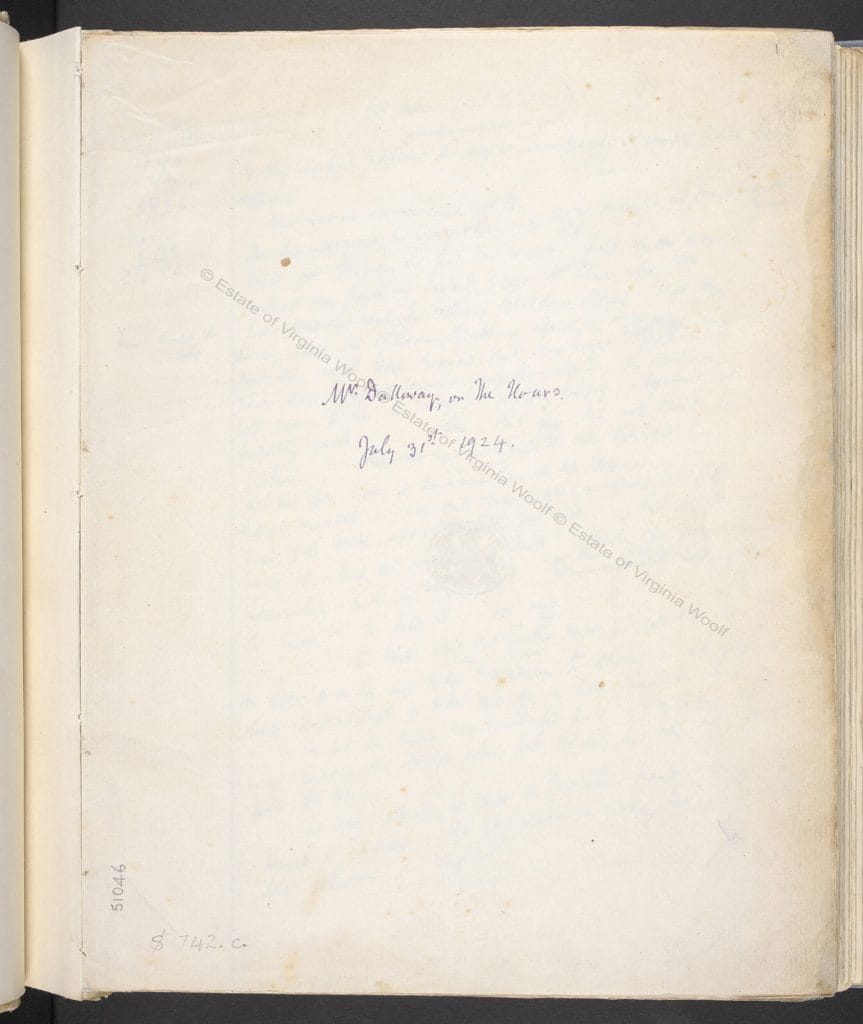

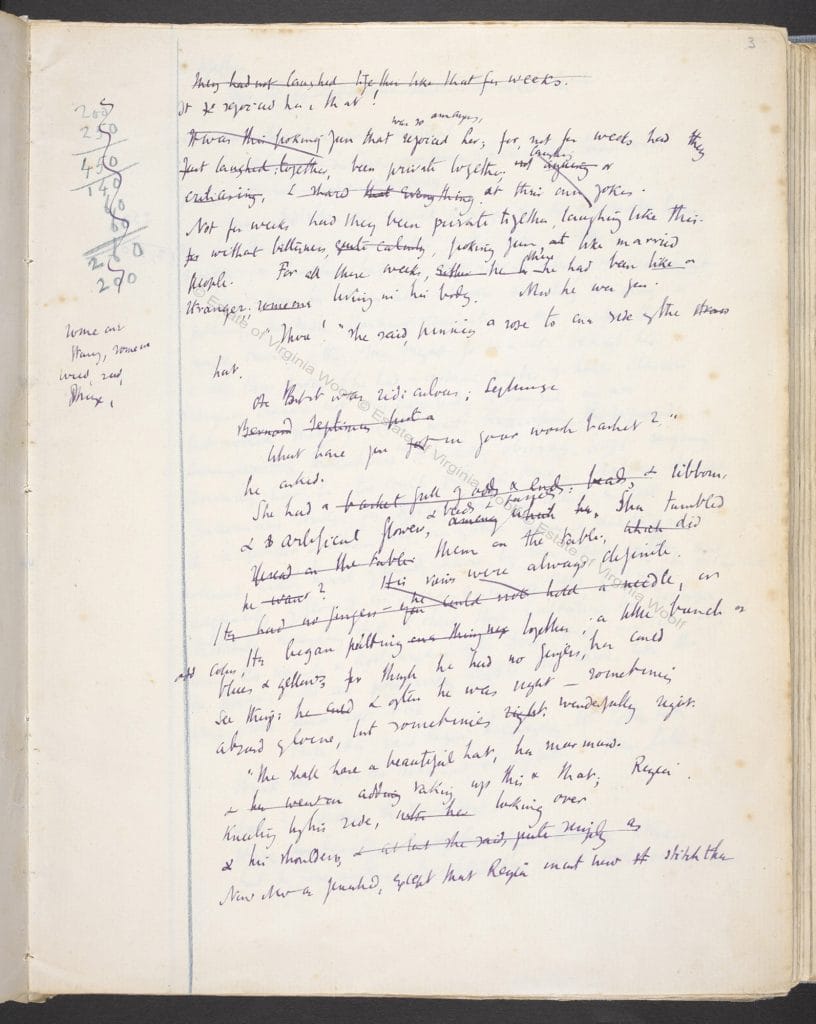

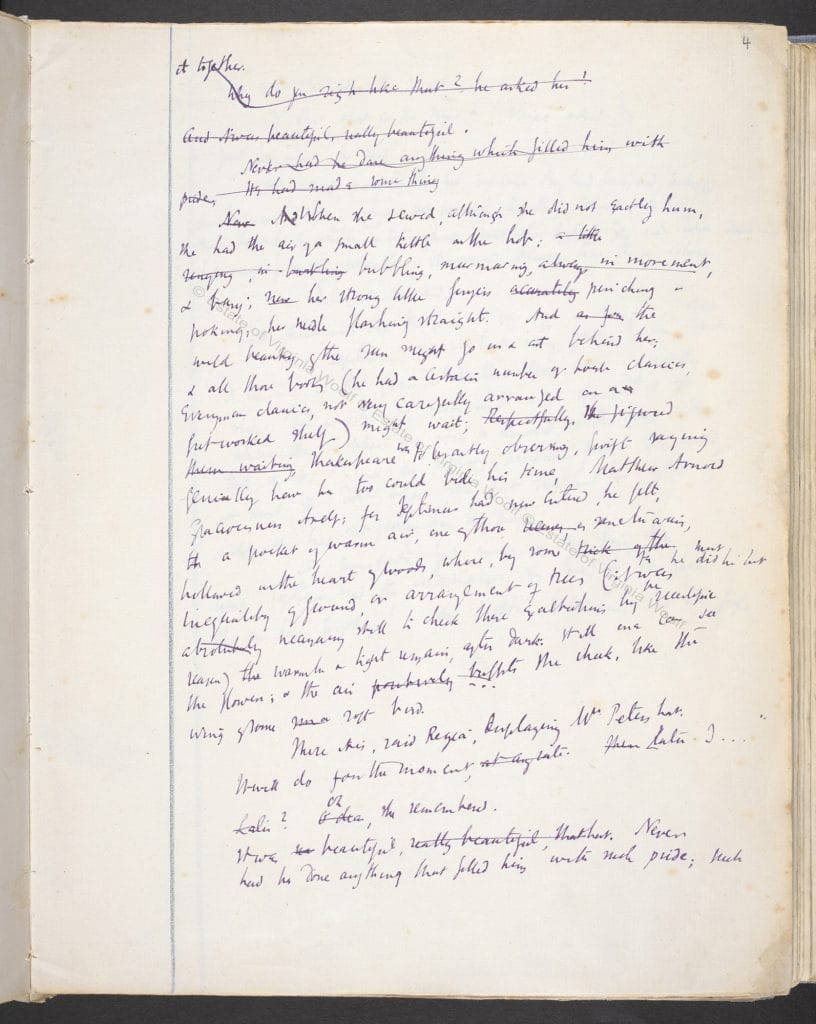

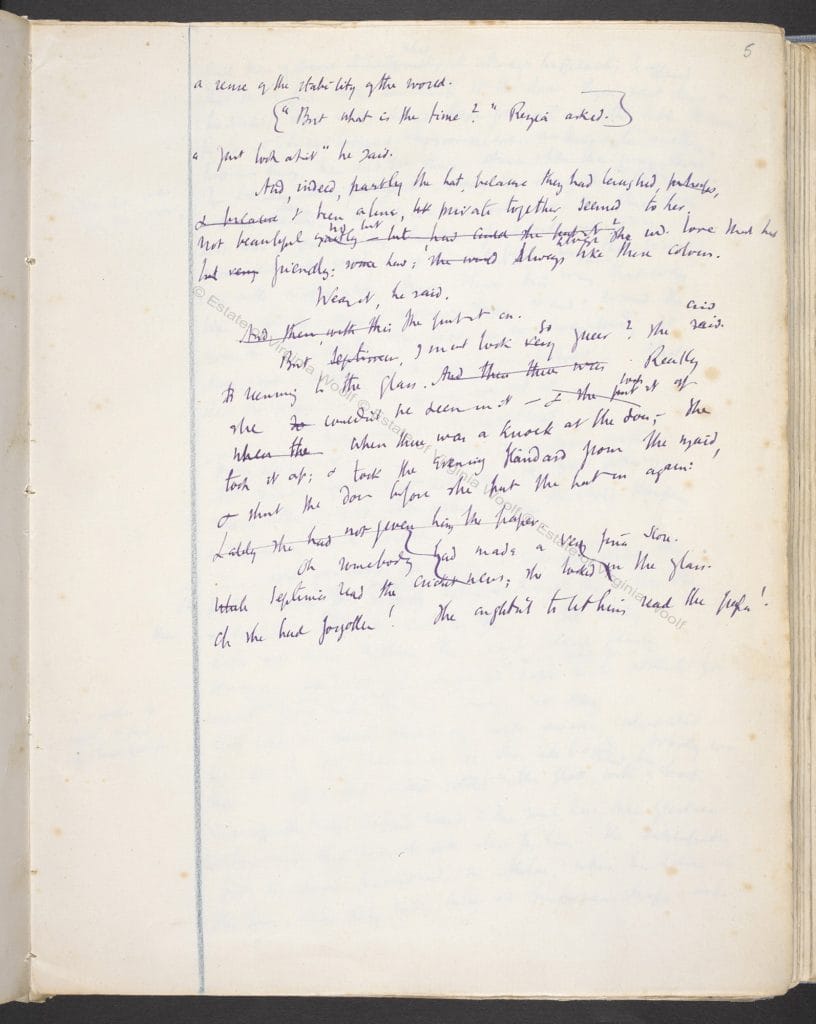

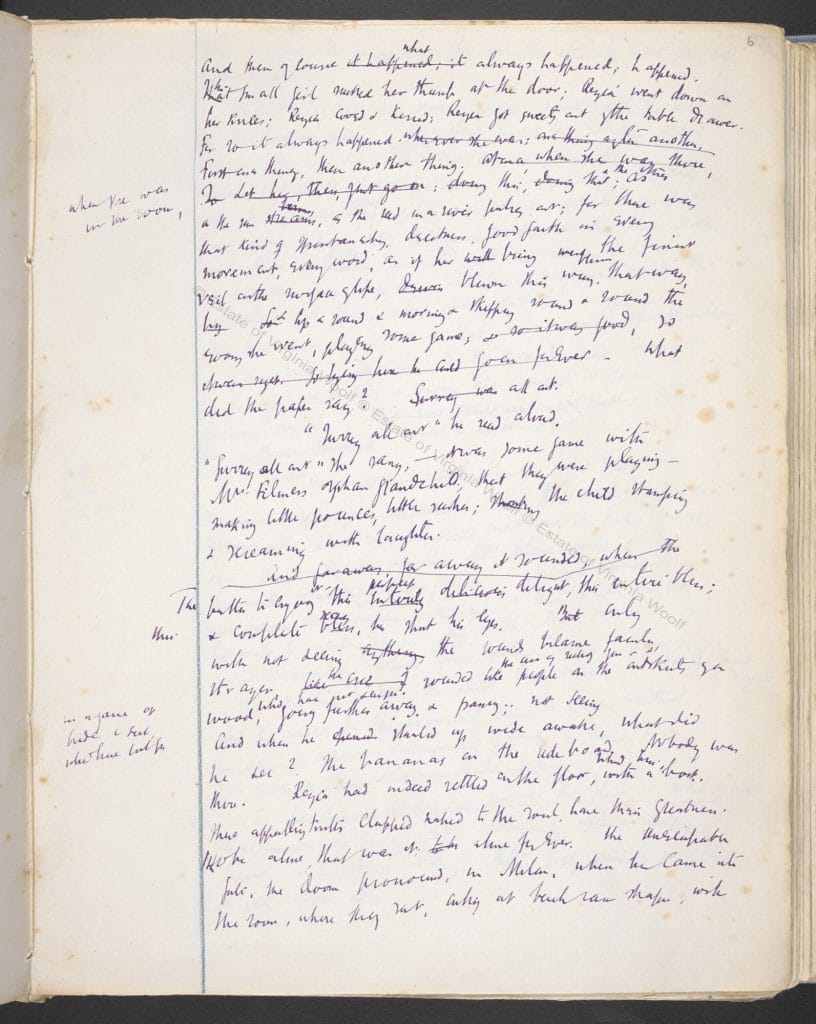

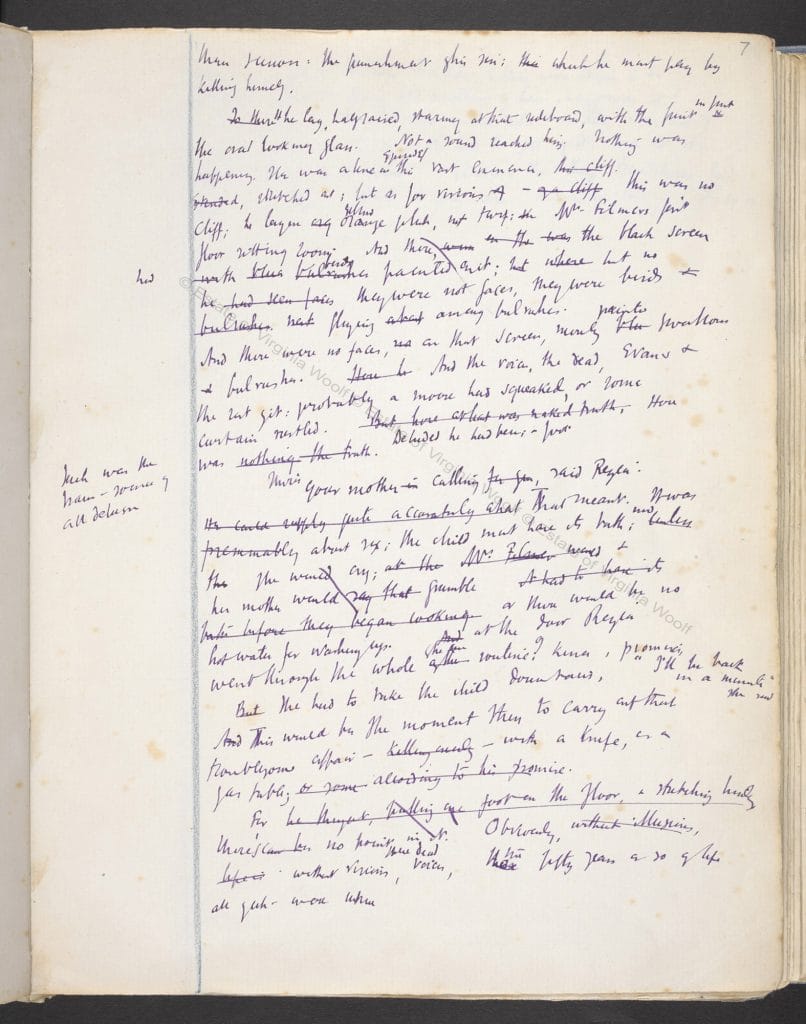

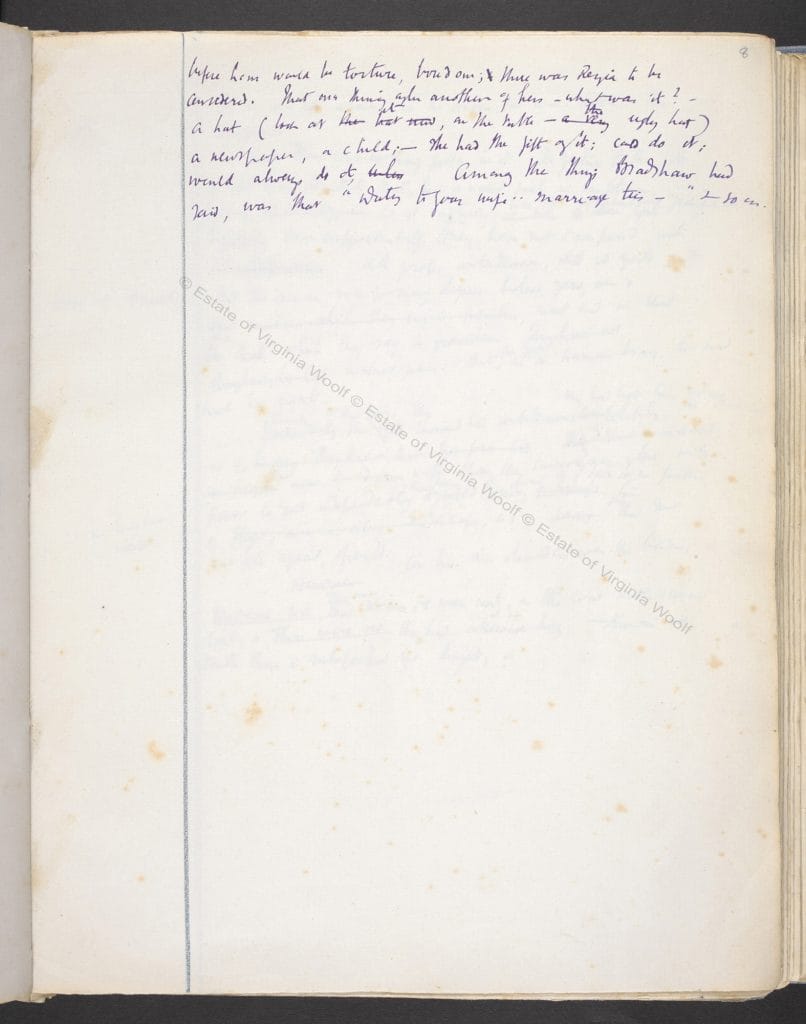

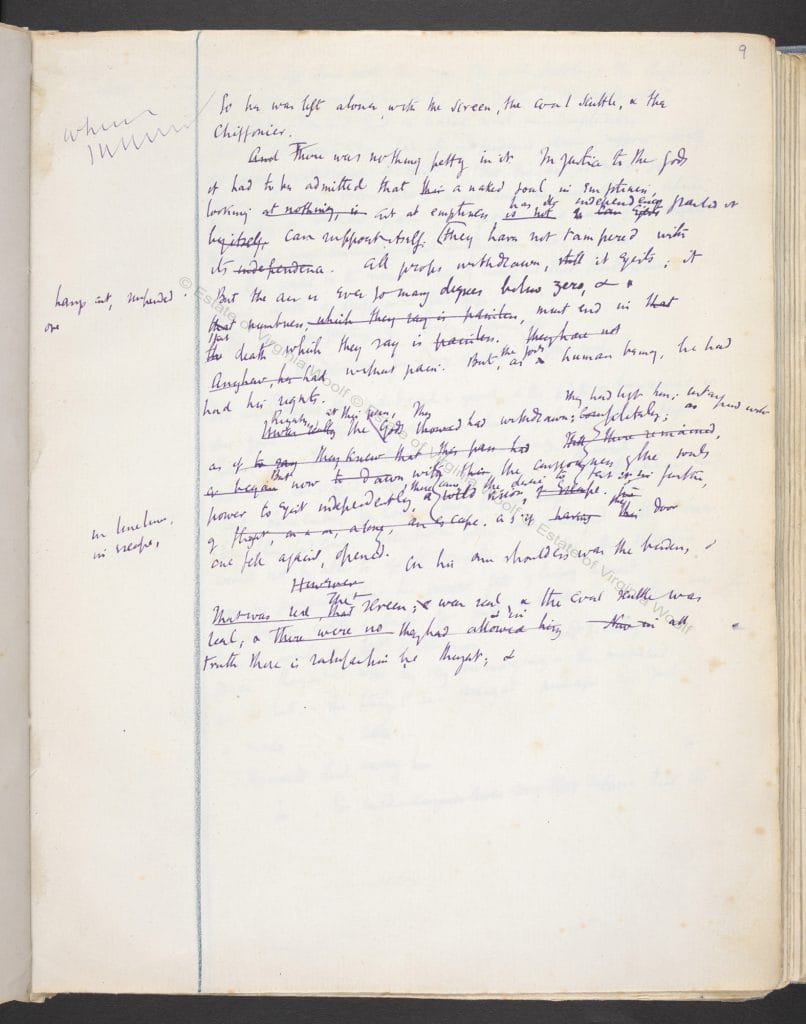

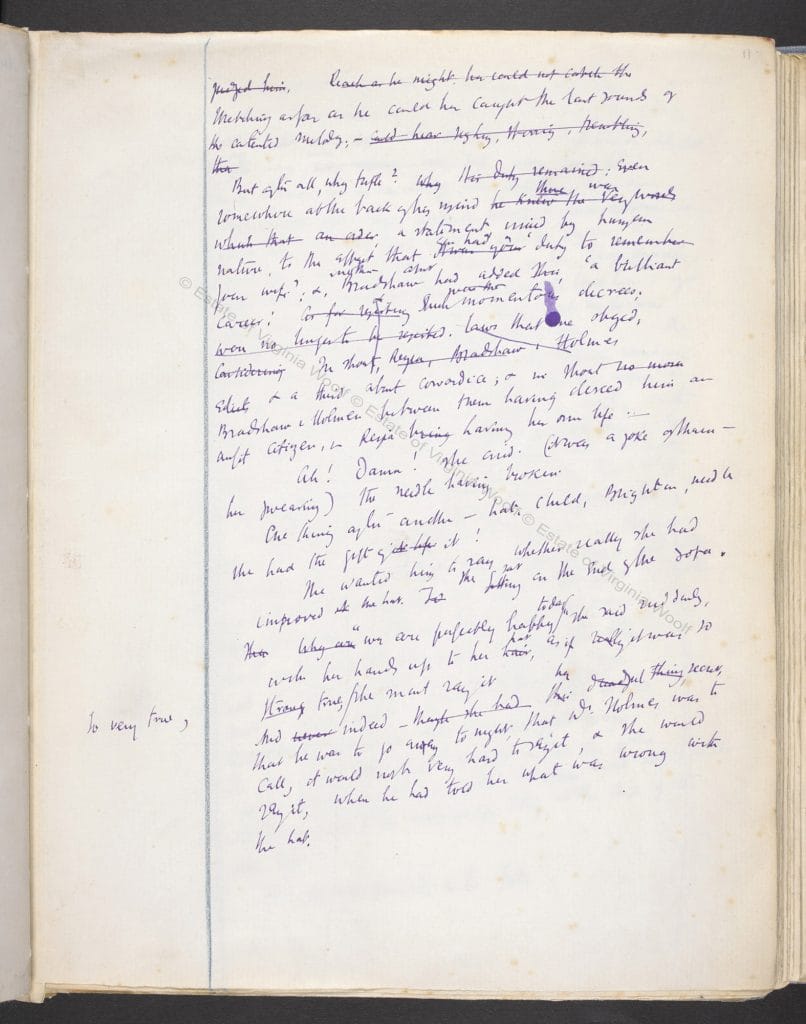

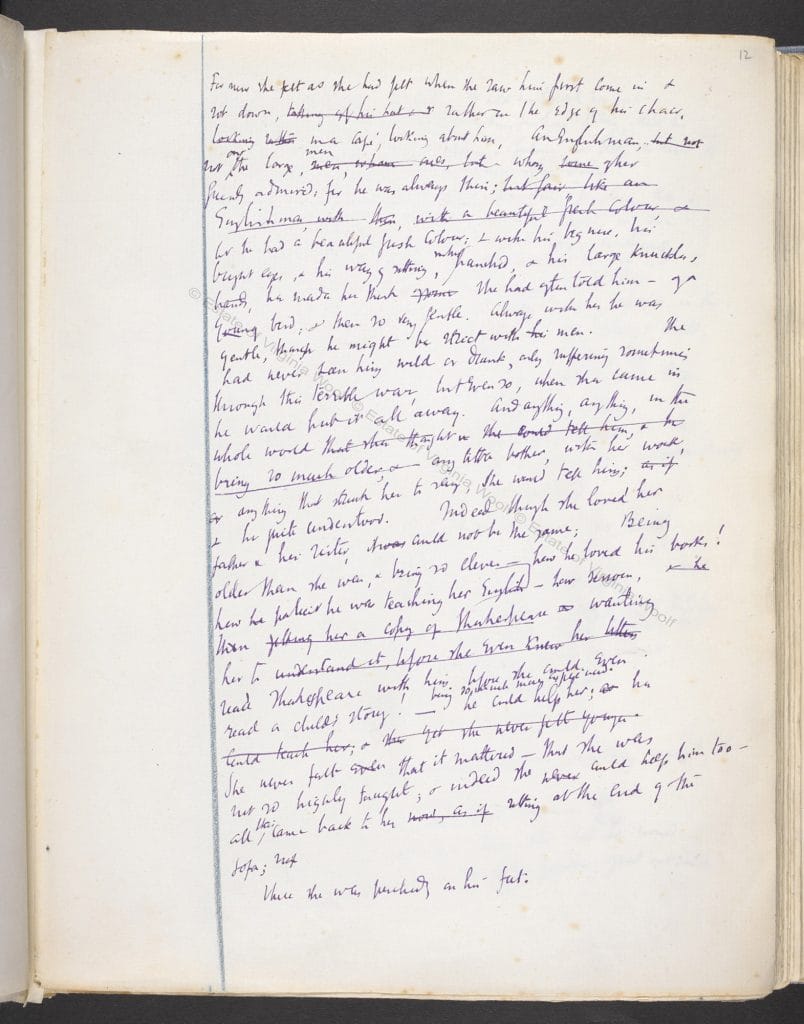

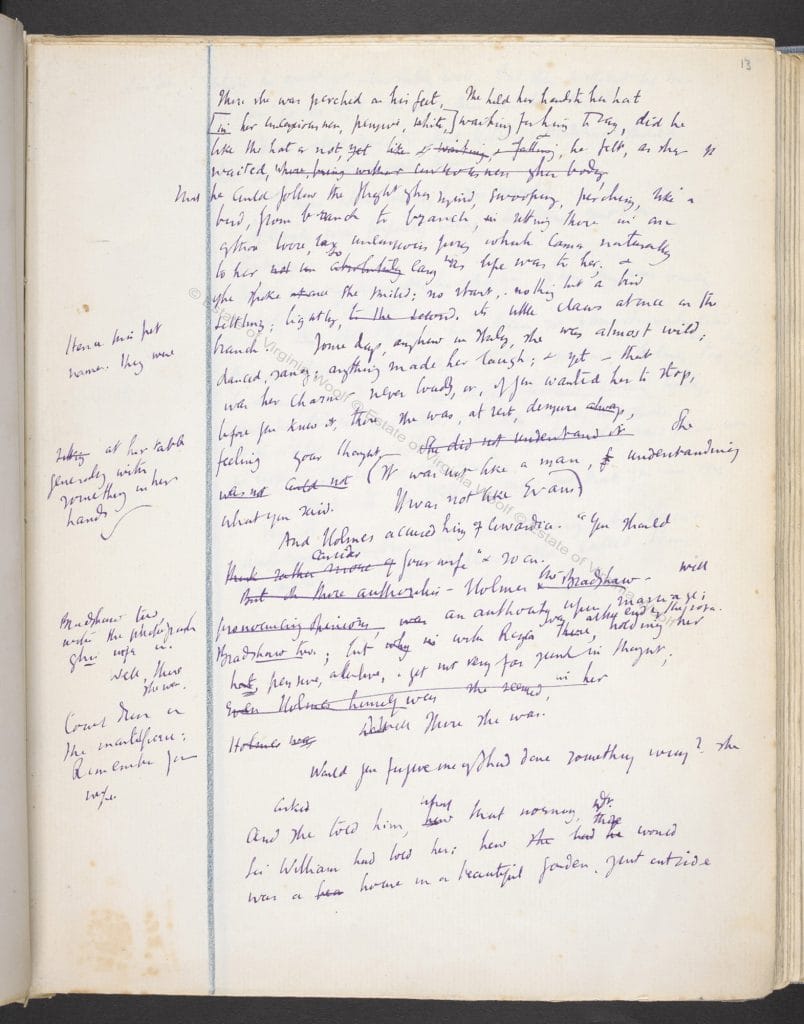

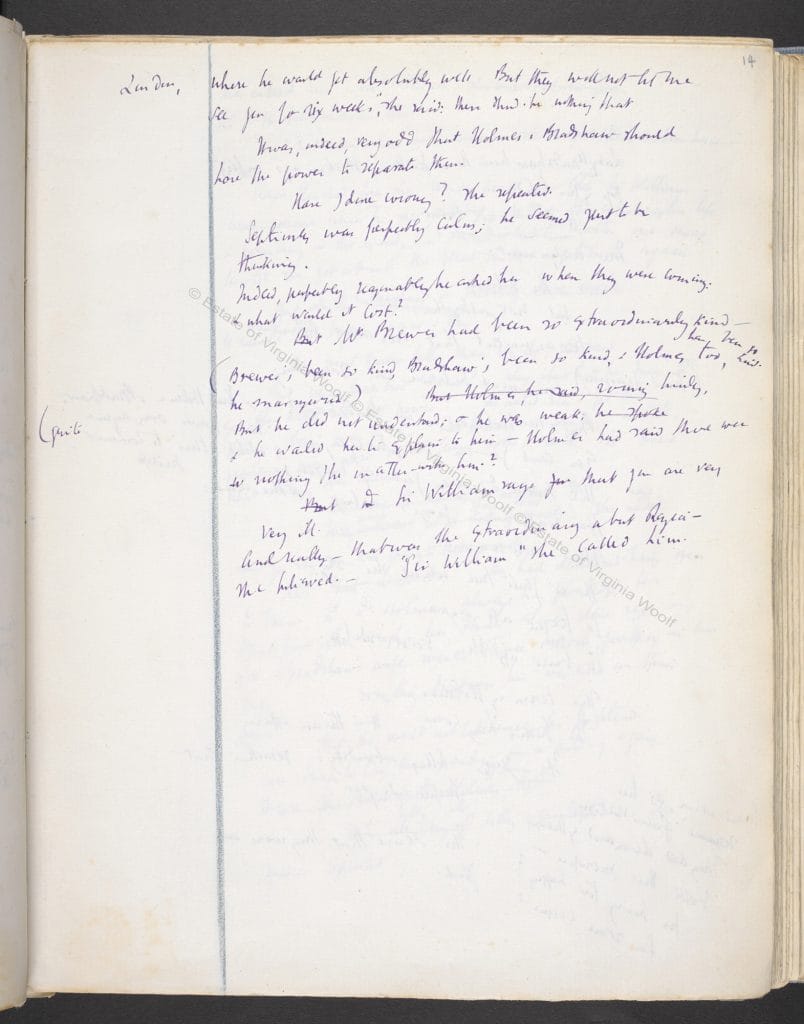

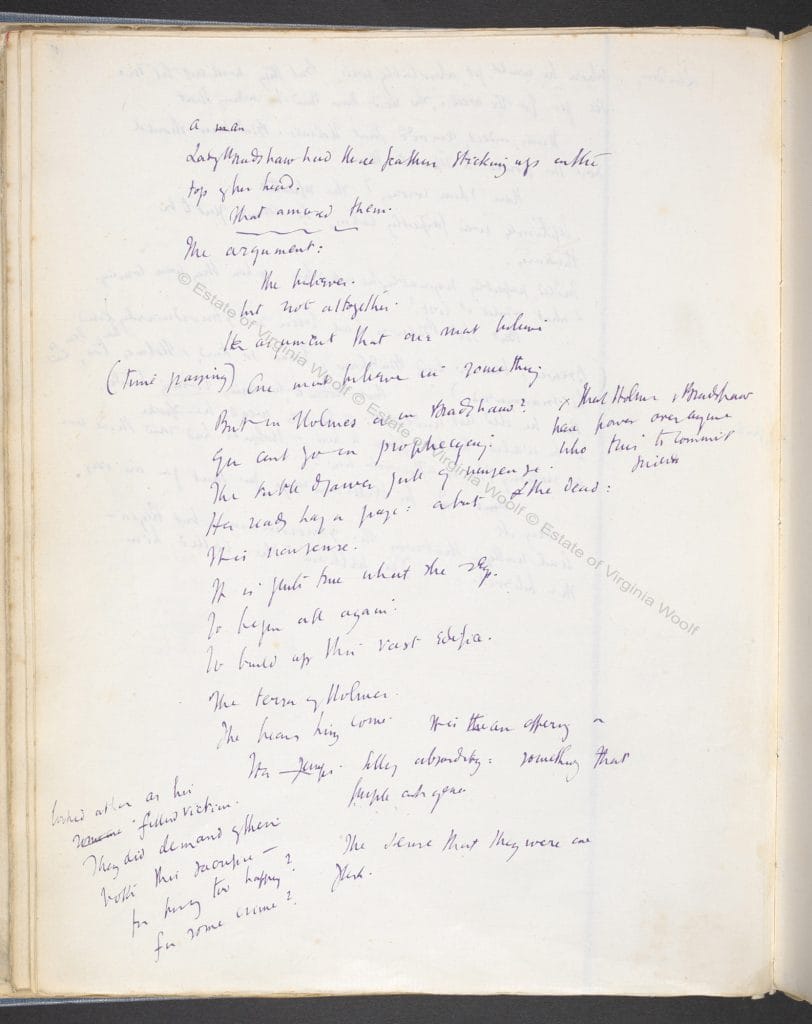

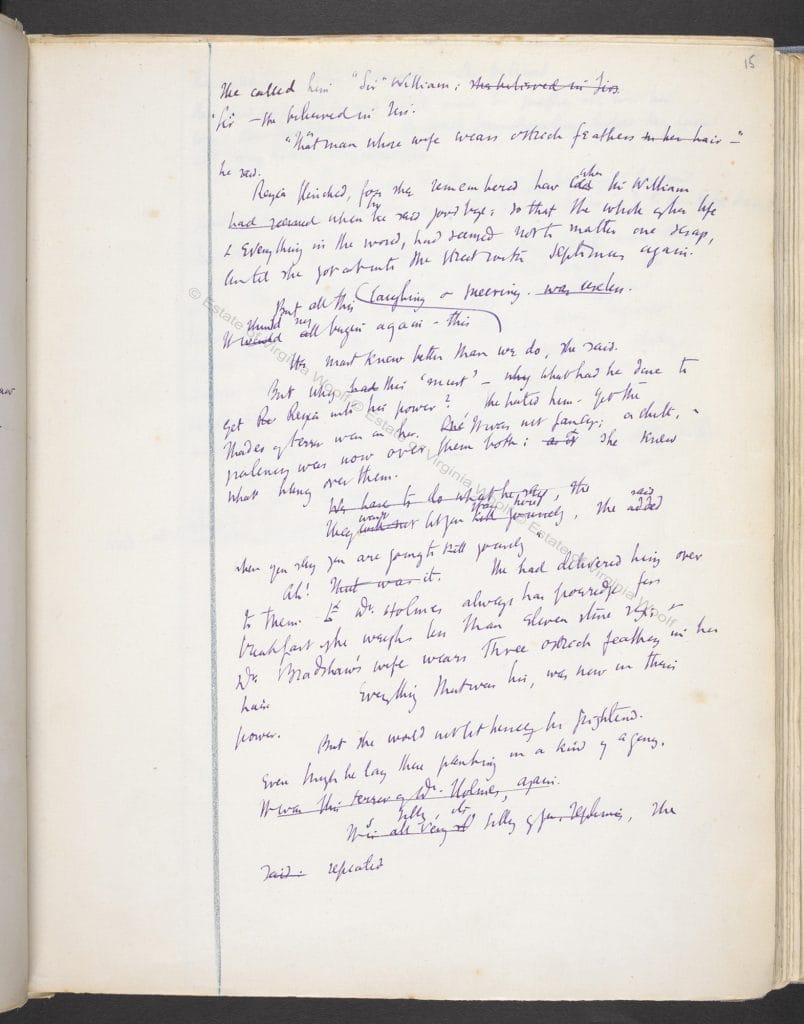

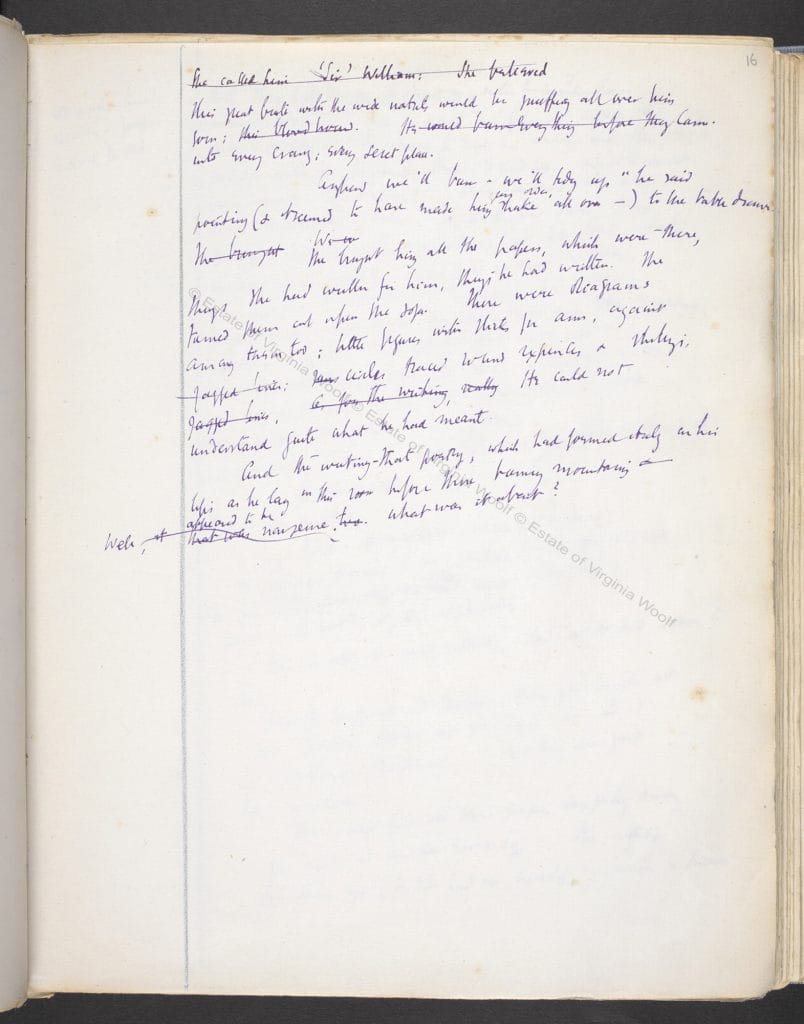

《達洛維夫人》的草稿本

這是維吉尼亞·吳爾芙創作《達洛維夫人》時的草稿,共三本。小說原題為《時時刻刻》(The Hours)。草稿完成於1923年6月,書中故事發生於同一個月份。小說於兩年後出版。

這部小說的形式和內容都體現了「現代」的精髓,吳爾芙也無愧於英語語言的創新者的美譽。在這些出自她親手的字裡行間,我們可以看到,她在探索一種所謂「意識流」的新創作手法,在這裏刻畫著體驗與情感對人物內在意識所產生的影響,與人物所演繹的故事同樣重要。通過這種技巧,她渴望展現意識多面性的本質,刻畫現代戰爭對靈魂的打擊。

達洛維夫人和日常

《達洛維夫人》的故事設置在1923年6月的一天,記錄了各色孤立的人物在熙熙攘攘的英國首都擦肩而過時的經歷感受。其中兩個角色是小說的主要焦點:含著金湯匙出生的克拉麗莎·達洛維(Clarissa Dalloway)、受彈震症折磨的第一次世界大戰老兵塞普提默斯·沃倫·史密斯(Septimus Warren Smith)。

小說開篇:「達洛維夫人說她要自己去買花」,她要用一天時間準備一場晚宴。小說結尾,宴會開始,她在席間的閒言中聽說塞普提默斯的自殺。通過融入了各個人物的各種渴望、焦慮、夢境和懷舊瞬間,小說牽著讀者跳出一切限定的、暫存的框架。

以各人內心的情感為舟,吳爾芙讓筆下人物穿梭於時間長河,反射和折射出他們的情感體驗,通過這種佈局,實現對個體及相互關係的複雜描繪。

從塞普提默斯的過去,我們得知他受社會出身所限,無法進入大學;他是「那種靠自學獲得了粗淺知識的人,他的修養全部來自從公共圖書館借閱來的書籍」[1],希望成為詩人的渴望促使他入伍,就仿佛這便可以守護理想中莎士比亞式的英格蘭。得知自己要被送進療養院後,賽普提默斯選擇自殺——吳爾芙從而表現了當時社會裡精神看護的惡劣和匱乏狀況,這其中可能隱含作者自己罹患精神疾病的經歷。

與此輝映唱和的,是達洛維夫人更為優雅的來自中上階級的悔恨和疏離感。女兒伊莉莎白無可避免地是克拉麗莎自己少女時的象徵;舊情人彼德·沃爾什(Peter Walsh),還有充滿歡笑、與她接過一次吻、現已嫁給鄉下商人的波西米亞人薩利·西頓(Sally Seton),都讓她惦念起被她拒絕的愛情及其象徵的另一種生活。

伊萊恩·修沃特教授探討維吉尼亞·吳爾芙突破性的作品《達洛維夫人》中的現代性、意識流、性別和時間。本片拍攝於倫敦街頭、大英圖書館與位於布盧姆茨伯里(Bloomsbury)的戈登廣場,這也是二十世紀初吳爾芙及其家人所居住的地方。短片同時罕有地展現了小說手稿的真貌。

尋找現代之聲

在1924年,在論文《貝內特先生與布朗小姐》(Mr. Bennett and Mrs. Brown)中,吳爾芙探討了有關20世紀早期「現代」生活的降臨:「所有的人際關係都改變了——主人和僕人、丈夫和妻子、父母和孩子的關係。而一旦人際關係改變了,宗教、行為方式、政治和文學也都會有所不同。」

按吳爾芙的定義,現代性是由流動中社會及文化所定義的——每一天的生活都是不穩的、破碎的。她認識到,為了刻畫這種萬花筒般的體驗,作家必須找到新的形式和主題。吳爾芙的技巧,就像立體主義式繪畫,可以從多個角度描繪城市和城裡的人。

在《達洛維夫人》中的主角身上,反映了吳爾芙個人深切的憂慮:克拉麗莎表現了女性受壓迫的社會和經濟地位,塞普提默斯的刻畫則是質問有關如何對待被抑鬱逼到理智邊緣的群體。吳爾芙的作品時常深入探討作者本人非常感興趣的邊緣化、被忽視的群體。在《傳記文學的藝術》(The Art of Biography,1939)中,她聲稱「這個問題,已經無法回避、無法隱藏——是否只有偉人的生平值得記述。哪一個生活過的、留下生活記錄的人不值得立傳記,不管他/她失敗還是成功,卑微還是顯赫。」

關於「意識流」

「意識流」是一種寫作風格,於20世紀早期發展成型,用於表達角色思想和感受的流動。這種技巧,旨在讓讀者深入主角的內心世界——從內部視角,揭露其動機、心理情結和其在現代世界中的碎片化生活體驗。大聲說出的想法和吳爾芙所謂「在思想層面匍匐」的想法不盡然相同。在1908年的一則日記中,吳爾芙闡明此技法的初步概念,她表達了一種願望,要「實現一種不一樣的美,以無限的嘈雜達成某種和諧;展現思想在世界裡穿行所留下的全部痕跡;最終完成某種由無數碎片構成的完整性。於我而言,這是自然的歸宿,是心靈的桃源……」

首次把「意識流」一詞用於文學語境的,是梅·辛克萊(May Sinclair)的一篇評論朵洛西·理查德森(Dorothy Richardson)小說的文章。以此風格著稱的其他作家包括凱瑟琳·曼斯菲爾德(Katherine Mansfield)、威廉·福克納(William Faulkner)和詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)。

倫敦和第一次世界大戰

《達洛維夫人》的故事背景設在處於第一次世界大戰結束五年後的倫敦。戰爭的毀滅性衝擊依然歷歷在目,在城市的紋理中、在居民的心靈裡。小說描繪的日常活動中,時時可見被衝突喚醒的悲痛和創傷。

例如,我們在開篇的幾頁裡讀到,一架飛機在倫敦上空盤旋,使下面的人緊張,「不祥地」喚起德國空襲的記憶。同樣,只需掃一眼這樣的句子,譬如福克斯克羅夫特夫人「昨晚在大使館裡還是一副傷心欲絕的樣子,因為她的寶貝兒子陣亡了」,我們就能更深刻地感受到《達洛維夫人》是一部具有卓越重要性的戰爭小說:「這世界剛經歷過的那些事情令他們每一個人,令每一個男人和女人,都淚如雨下」;「在每一家帽店裡,在每一家成衣店裡,彼此陌生的人們互相瞅瞅,想到了死去的人」。當神秘的灰色轎車駛過聖詹姆斯宮,它經過的圍觀群眾裡,就有「孤兒們,寡母們,戰爭」。

維吉尼亞·吳爾芙的散文集《倫敦風景》(The London Scene),刊登於《好管家》(Good Housekeeping)雜誌。

維吉尼亞·吳爾芙的其他作品及其遺產

創作之餘,吳爾芙對其身處的文化圈也有顯著的影響力。她和丈夫倫納德·吳爾芙(Leonard Woolf)一同經營霍加斯出版社(Hogarth Press),起初成立於里士滿(Richmond),後遷至倫敦布盧姆茨伯里(Bloomsbury)。由一群演出者、作家和知識份子構成的「布盧姆茨伯里派」就是以該區域命名的。當時的一些最精彩的文化活動常常聚集在吳爾芙的家;而霍加斯出版社出版過的作家中就包括了T·S·艾略特(T.S. Eliot)、西格蒙德·佛洛伊德(Sigmund Freud)、凱瑟琳·曼斯菲爾德、E·M·福斯特和吳爾芙夫婦自己。

吳爾芙拒絕帶有男權色彩的榮譽,如名譽勳位(Companion of Honour,1935年)、曼徹斯特和利物浦給她的榮譽學位(1933年和1939年)。她撰寫探討女性社會地位的論著,如《自己的房間》(A Room of One’s Own,1929)、《三枚金幣》(Three Guineas,1938)。在《奔流》(Flush,1933)中,她寫到女詩人伊莉莎白·巴雷特·白朗寧(Elizabeth Barrett Browning)低眉順目的人生,在《奧蘭多》(Orlando,1928)中,她以虛構手法撰寫友人薇塔·塞克維爾-韋斯特(Vita Sackville-West)的傳奇人生—— 生於文藝復興時代,一直活到二十世紀,擁有雙性共存的身體。

吳爾芙出生於1882年,誕名為維吉尼亞·愛德琳·斯蒂芬(Virginia Adeline Stephen),父親萊斯利·斯蒂芬(Leslie Stephen,1832–1904)是《牛津人物傳記辭典》(Oxford Dictionary of Biography)的奠基人,後憑文學貢獻受封騎士。吳爾芙的母親是他的第二任妻子朱麗亞·達克沃思(Julia Duckworth,1846–1895)。吳爾芙的父親擁有數量可觀的藏書,並允許吳爾芙隨意使用。在一段很短的時期內,她的父母和哥哥相繼去世。吳爾芙的精神狀態長期不佳,於1941年自殺。

相关文章

維吉尼亞·吳爾芙的《自己的房間》

雷切爾·鮑爾比教授分析《自己的房間》作為女性主義批評文學所具有的重要意義,向我們展現維吉尼亞·吳爾芙是如何突破「婦女和小說」的主題框架,就有關教育、性和性別價值觀等問題提出質疑。

維吉尼亞·吳爾芙的倫敦

維吉尼亞·吳爾芙愛倫敦,她的小說《達洛維夫人》那著名的開頭寫的就是克拉麗莎·達洛維在倫敦城裡漫步穿行。 大衛·布雷肖在此試圖探究倫敦城的興奮、美麗與不公是如何影響了吳爾芙的創作。

《達洛維夫人》與第一次世界大戰

《達洛維夫人》的故事發生在1923年6月的一天,它展現了第一次世界大戰在其結束後五年,如何持續影響著那些倖存者。大衛·布雷肖探索了小說中對死者的紀念以及對心靈創傷和追悼之情的再現。

現代主義文學中的城市

異化的現代自我是大城市而非鄉村或小鎮的產物。凱瑟琳·穆林描述從十九世紀中葉到現代主義時期,作家對於城市的感知是如何發展變化的——通常這個城市就是倫敦,對詹姆斯·喬伊斯來說則是都柏林。