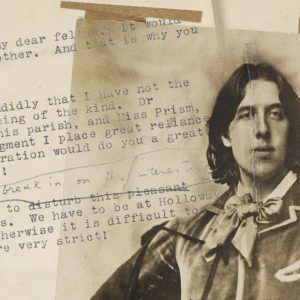

大英圖書館攜同奧斯卡·王爾德數字化手稿參加香港國際文學節,舉辦王爾德主題講座,並在文學節期間分別於香港中央圖書館和香港大學舉行一系列相關活動。

奧斯卡·王爾德的《道連·格雷的畫像》

出版日期: 1890 文学时期: 維多利亞時期 类型: 哥特文學

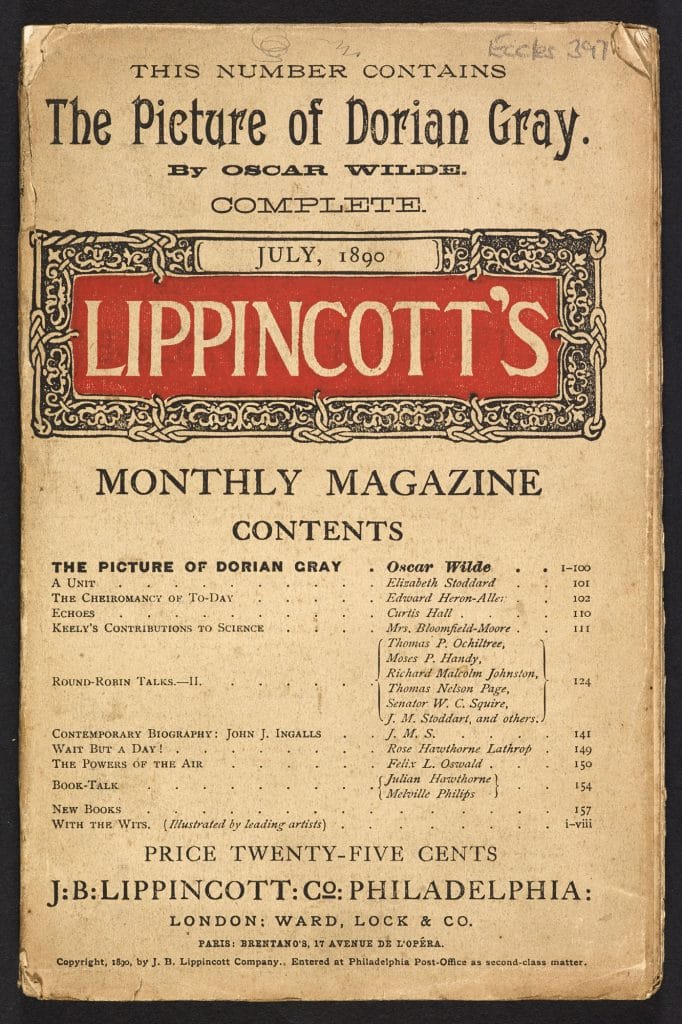

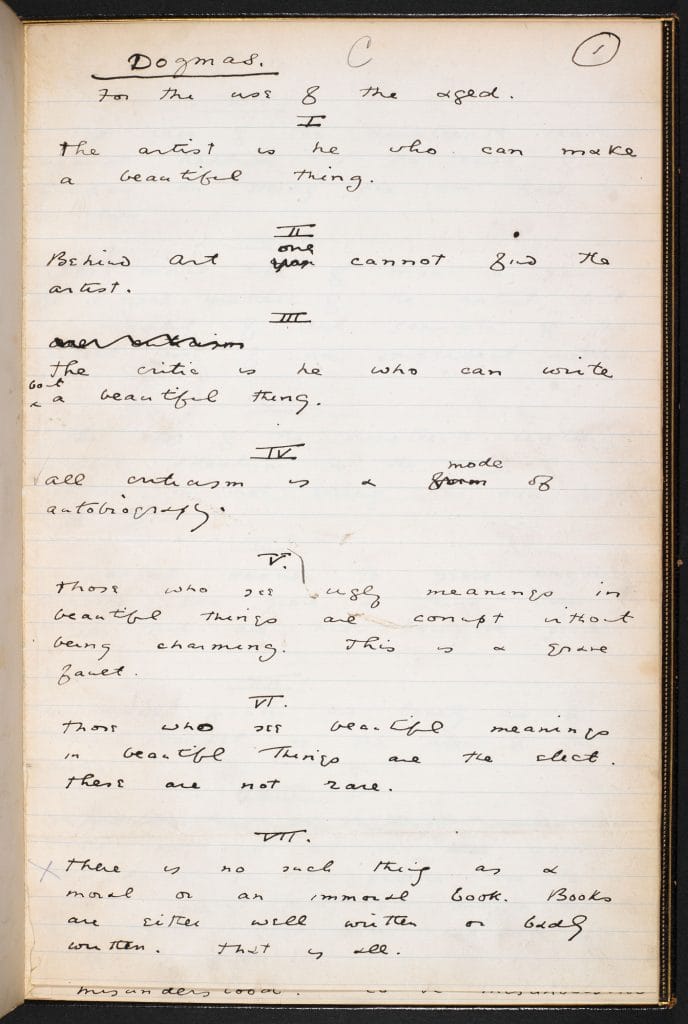

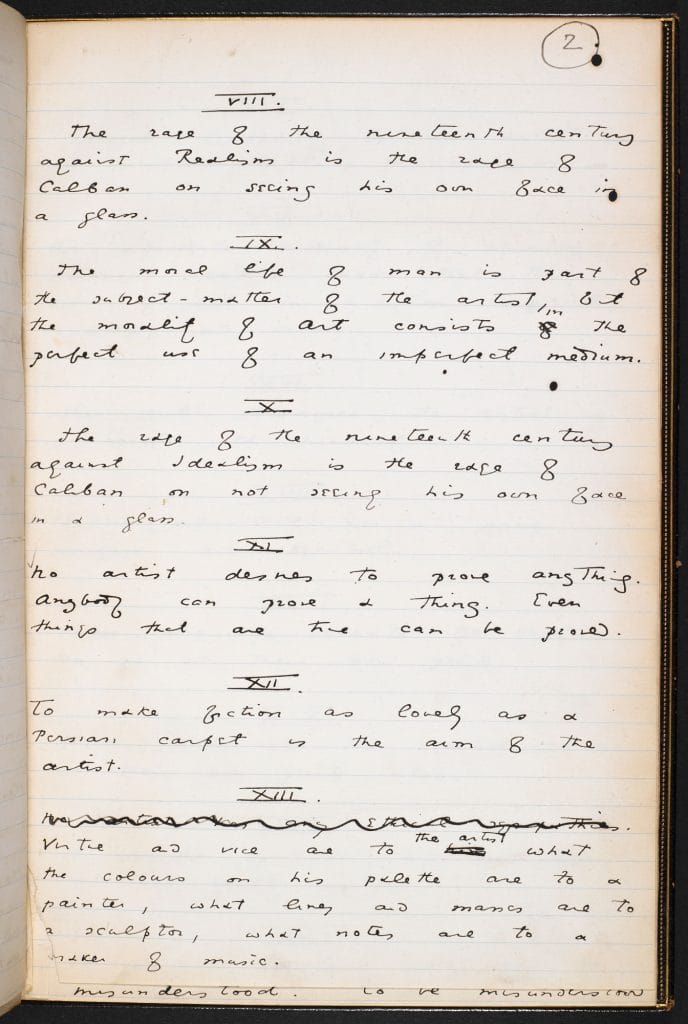

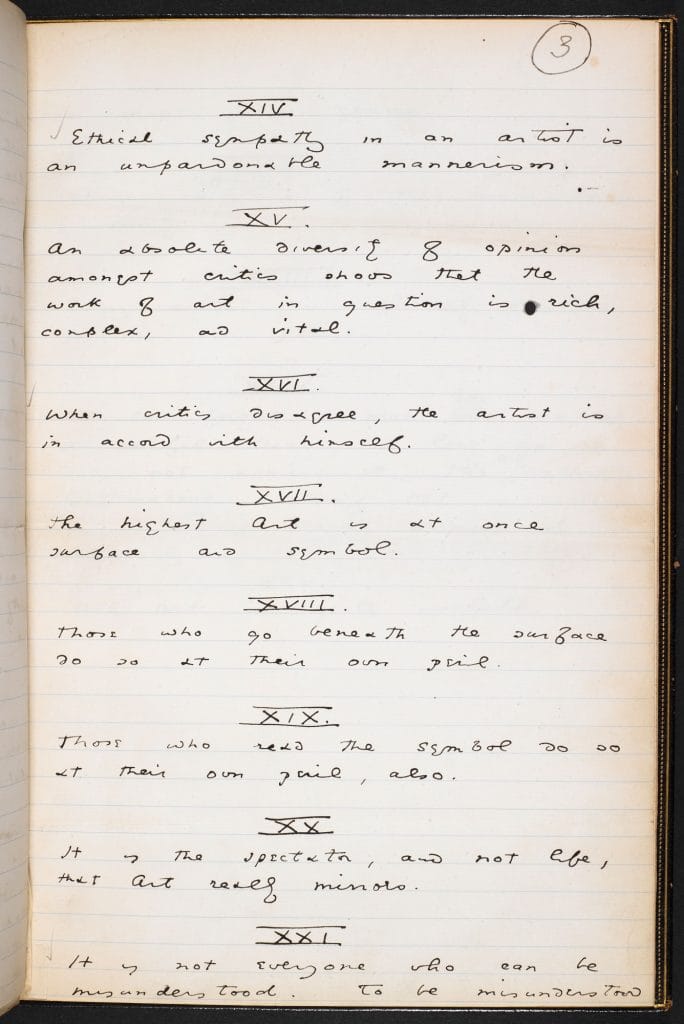

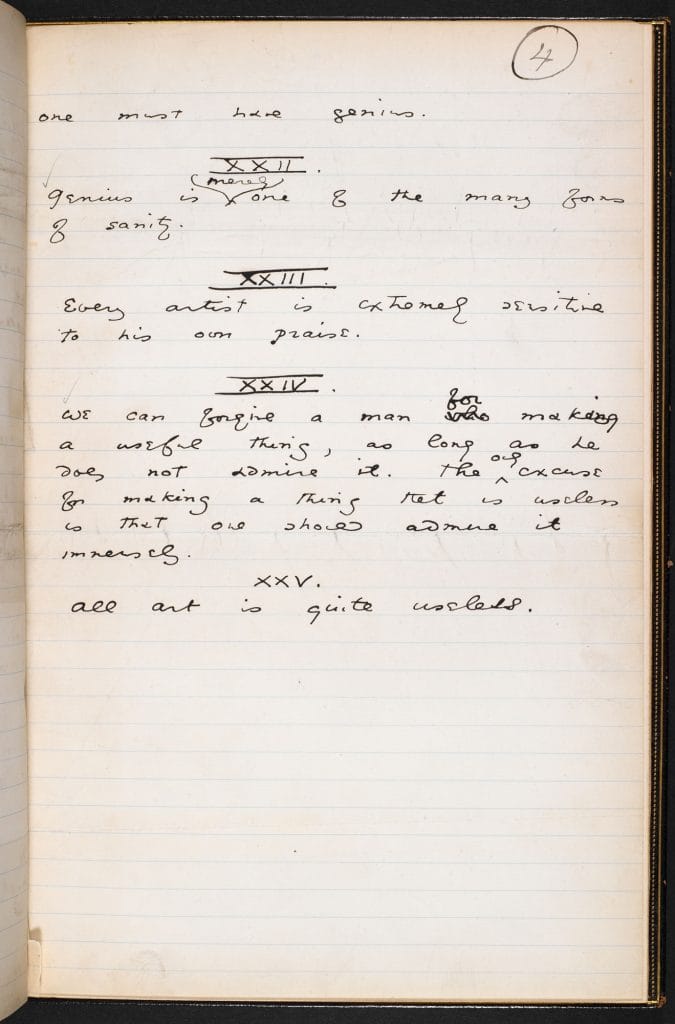

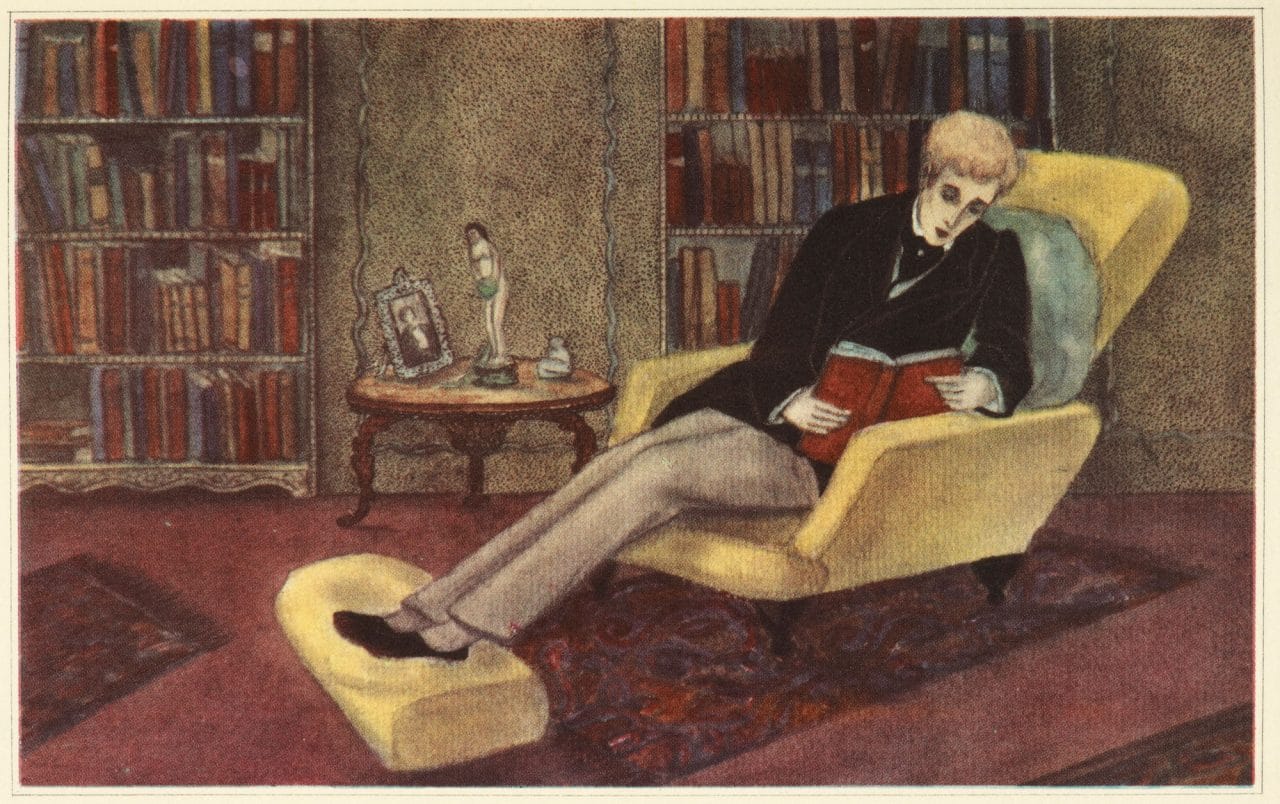

奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)的哥特小說《道連·格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray),初登於1890年的《利平科特月刊》(Lippincott’s Magazine),後擴訂為小說,被英國書商W·H·史密斯(W H Smith)以小說「污穢」為由拒絕出版。此書探究了唯美主義的原旨:沉醉享樂、為美而美、為藝術而藝術。道連投身墮落之道和感官享受;他本人青春永駐,其畫像卻代為受過,漸因他的所作所為老朽腐壞。部份評論界人士排斥此書,王爾德之妻康斯坦絲哀歎,「沒人再和我們說話」。但很多批評家認為該作有道德寓意,讓主角領受到應得的報應。而作者在序言中宣稱:「書無所謂道德的或不道德的。書有寫得好或寫得糟的。僅此而已。」 [1]

此部短片為英國天空廣播公司《英國恐怖故事》(Penny Dreadful)系列劇集的動畫宣傳片第一部,由導演Gergely Wootsch於動畫製作公司Beakus創作。

這部帶有暗黑色彩的短片受到原作《道連·格雷的畫像》的啟發,由馬修·斯威特闡述小說的來龍去脈。《英國恐怖故事》系列劇集於天空電視台播出,約翰·洛根編劇,喬什·哈奈特、提摩西·道爾頓、伊娃·格林和比莉·派佩主演。

《道連·格雷的畫像》(1891)是一部非凡的維多利亞晚期哥特小說,和羅伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《化身博士》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,1886)和伯蘭·史杜克(Bram Stoker)的《德古拉》(Dracula,1897)同列,一同展示了這種世紀末文學類型是如何探究維多利亞社會的黑暗面,以及光鮮的社會人皮相底下蠢蠢欲動的私慾。這部小說同時也探索藝術和現實充滿張力的關係、凸顯道德和美學的相互作用,還有畫家、創作對象和畫布上的最終成果之間的聯繫。

「對這種雙重人格的生活感到十分過癮」

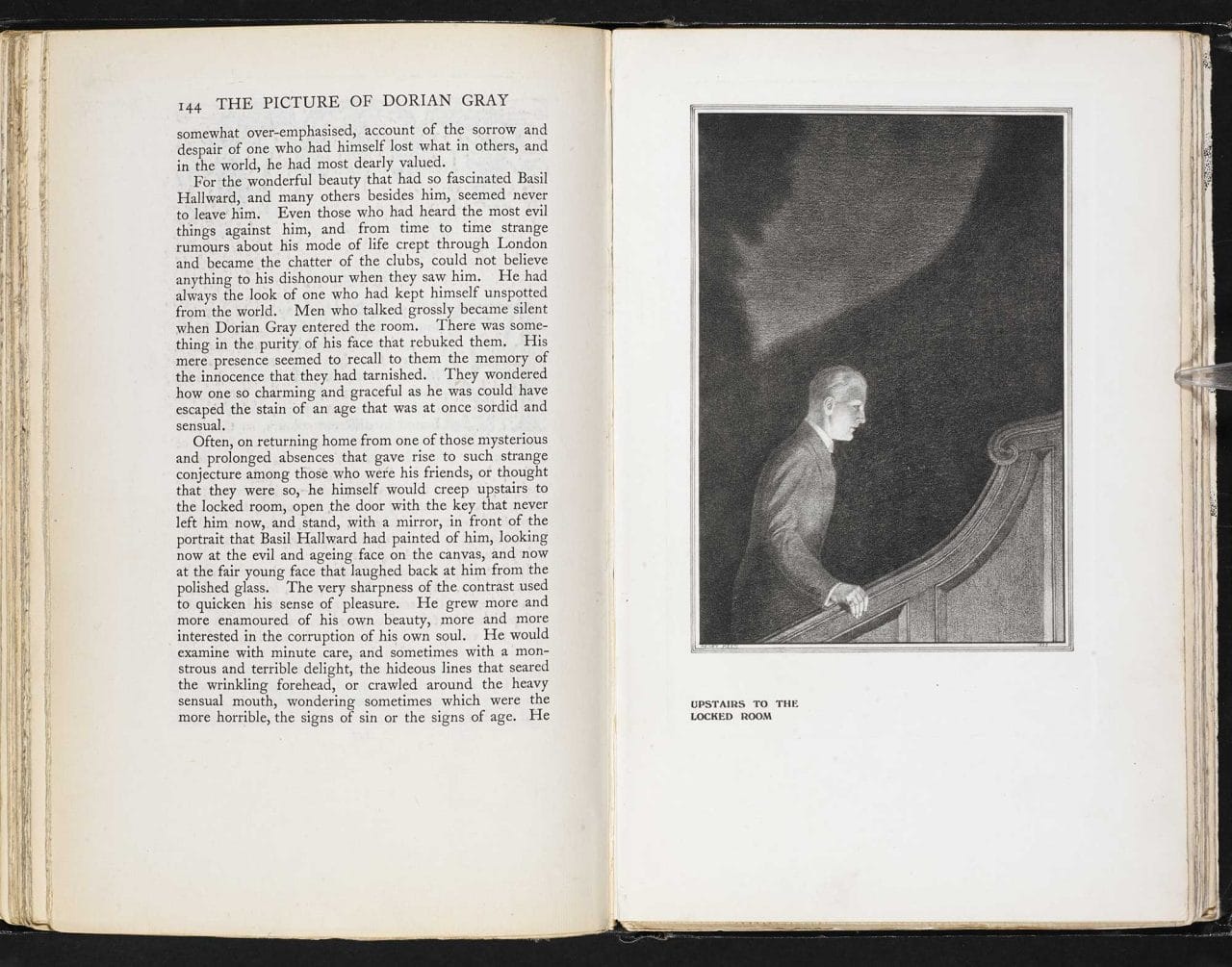

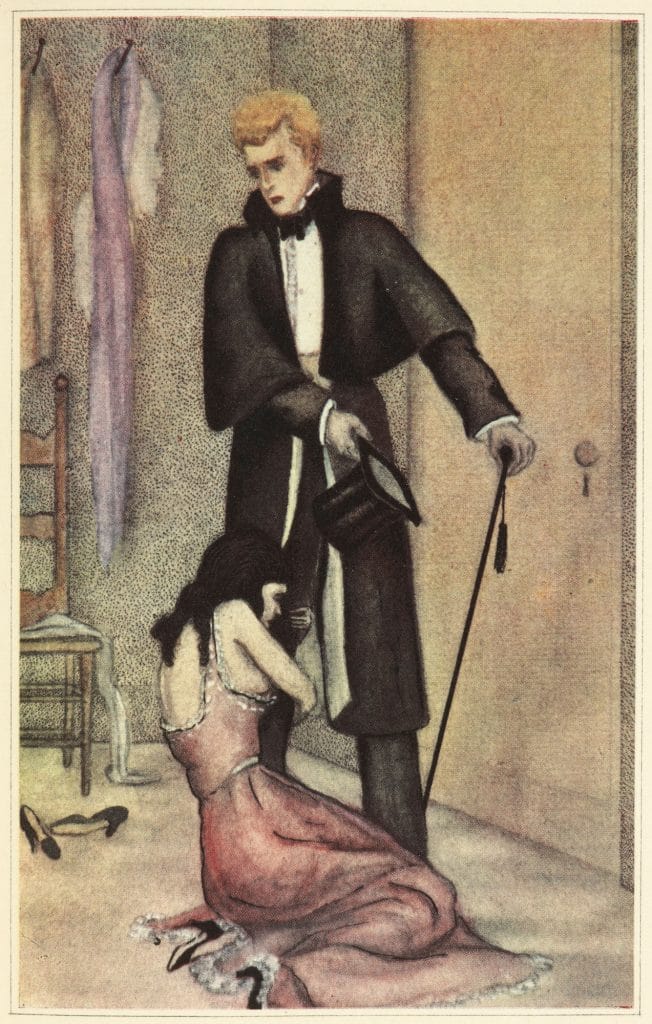

《道連·格雷的畫像》,細寫表象和真實、人在社會上妝扮的皮相和隱藏的邪惡與慾望互相投射所產生的黑影。不管其行為多麼邪惡,道連可永葆青春美貌。而他的肖像油畫,深鎖閣樓,成為不見天日的罪惡,逐漸腐朽,承載起本應刻進他臉上的每一道墮落和縱慾的痕跡。正如史蒂文森《化身博士》裏的傑基爾博士,道連自恃有光鮮體面、無可指摘的外表掩護,可以不受墮落的指控,因而敢於把主宰社會的道德觀踩在腳下。他始終被社交圈接納,同時其最原始的慾望又能得到滿足,這種在兩個世界裏呼風喚雨的能力,讓他身處高潮迭起的漩渦,身陷幻妄。就在犯下謀殺後幾個小時後,道連衣冠楚楚地出席社交聚會,並讓我們知道,他「對這種雙重人格的生活感到十分過癮、痛快」(第十五章)。[2]

道連的朋友亨利勳爵犀利地洞察到罪犯和體面市民之間的相似性:「犯罪是下層百姓的行當。我絲毫沒有譴責他們的意思。我覺得,犯罪之於他們,猶如藝術之於我們一樣,無非是尋求刺激的一種手段。」(第十九章)。[3] 道連既光顧鴉片館,又陶醉於高雅文化,集罪犯和唯美主義者於一身。他既是「墮落」的濃縮定義,同時也體現了得體的公眾人格和隱秘的私生活之間的分裂。

道德和美學

《道連·格雷的畫像》用很多篇幅流連於感官沉溺的美好和毒性。例如,小說開篇便提到玫瑰和紫丁香的芬芳帶給人的愉悅。但是,王爾德既不想讓這本書成為墮落的頌歌,也不想把它寫成警示過度縱慾危害的寓言。如其自序所言,「書無所謂道德的或不道德的。書有寫得好或寫得糟的。僅此而已」。換言之,此書所帶來的一切道學式的嫌惡或代入式的快感,都是讀者自身的投射,而非小說本身的反映。這本書講了一個故事,僅此而已。把道德的條條框框強加其上的,是身為讀者的我們。

唯美主義,作為當時新湧現出的一種時髦又充滿爭議的藝術理論,認為藝術評價應純粹根據其美和形式,不考慮背後的一切道德寓意(「為藝術而藝術」)。在小說裏,這一觀念的化身是花花公子亨利·沃登勳爵。亨利提倡享樂主義的人生追求,認為人生的主要目標是追求新的體驗。在他看來,「為了得到新的感受,無論付出怎樣的代價也劃得來。」 (第四章)[4] 道連雖被沃頓淬毒的甜美呢喃所誘惑,但對自己所作所為的道德後果愈發在意。他站在自己的日趨腐朽的肖像前,對比油彩中的道德敗壞和鏡中無垢無瑕的純真面容。兩者的反差給他帶來亢奮的喜悅:「他變得更加鍾愛自己的美貌,也更加欣賞自己靈魂的墮落。」(第十一章)[5] 道連的許願——保持美貌,讓畫像承受衰老和墮落——逾越了藝術和生活、美學和道德的界線。畫像變成道德的載具,從一個美的物體,變為罪的記錄,一種「猙獰、醜惡、可憎」(第十章)[6] 的東西。也許,對唯美主義者而言,玷污畫像才是道連最大的罪過——毀掉一幅美麗的藝術品。

畫像和祖先

在哥特小說裏,畫像常常扮演一種險惡的角色。第一部哥特小說,霍勒斯·渥波爾(Horace Walpole)的《奧托蘭多城堡》(The Castle of Otranto,1764),寫到某個畫中人物走出畫像,來到真實世界;奧斯卡·王爾德的曾叔父查爾斯·馬圖林(Charles Maturin)著有《流浪者美爾莫斯》(Melmoth the Wanderer,1820),其中有一幅肖像會凝視房間裏觀畫的人。在王爾德的這部小說裏,藏在閣樓裏的道連畫像也許是最讓人毛骨悚然的一幅,但小說裏還有其他畫作,也從某種角度揭示了道連的行為。其中有一段,描寫道連在自己的鄉間別墅的畫廊裏漫步,看著「那些和他有血緣關係的」祖先的畫像。一張張陰沉淫邪的面龐回瞪著他,使道連不禁思忖,「會不會是某種有毒的病菌代代相傳,一直傳到他自己身上?」(第十一章)[7] 這就提出一個疑問:道連是否可以自由地決定自己的行為、完全為自己的行為負責?他的行為是否如相貌那樣,受先人「罪惡和恥辱的」遺傳左右?著名精神病理學家亨利·莫茲利(Henry Maudsley)在其著作《精神病理學》(Pathology of Mind,1895)中寫道:「每一張臉皮底下,都隱藏著一張張祖先的臉,每一個人格裏頭,都隱藏著一個個祖先的人格。」這一思想在很多哥特小說裏都有體現,包括王爾德的這部小說。

《道連·格雷的畫像》,既對道連的種種行為加以標準的「哥特式」敘述——超自然的畫像、從畫像裏瞪視他的先人縱慾的臉龐;又以前瞻式的科學和理性,思索其邪念的發源——遺傳對道連的行為有多少決定性。道連的外表像他母親,「他繼承了她的美以及她對別人的美的熱愛」,(第十一章)[8] 當他的墮落不斷升級,閣樓裏那幅猙獰的畫像變得越來越像他邪惡的祖父。以這些內容來看,道連又是一個科學和道德的研究案例。縱觀全書,亨利勳爵一直把道連視為一件美麗的實驗品——一邊鼓勵道連追求享樂主義哲學,一邊鼓吹某種社會進化,主張拋棄維多利亞道德觀的拘束,因為罪惡感和良知已經過時,應該徹底掃除,為新的感官追求讓道——這就是他的實驗手段。亨利勳爵認為,成為異端而不覺恐懼的力量,便是進步的鑰匙:「勇氣已經離開了人類……對社會的畏懼,對上帝的畏懼,就是這二者統治著我們。前者是道德的基礎,後者是宗教的秘密。」(第二章)[9] 他對青春的呼喚,就是對勇氣的呼喚。道連最終失敗了,未能活出亨利勳爵理想中的生活,因為他無法拋棄自己被畫像逼問的良心。他想要毀滅畫像,以此擺脫受自己罪行折磨的、持續不斷的良心拷問,可結果只毀了自己。

奧斯卡·王爾德和道連·格雷

1890年7月,《道連·格雷的畫像》在《利平科特月刊》首度登場,因涉指同性愛慾,非議旋即紛至沓來。《蘇格蘭觀察者》(Scot’s Observer)有篇評論留下了過目難忘的評語,形容此書是「寫給逍遙法外的紳士和變態的電報童工」看的——意指不久前曝光的倫敦克利夫蘭街男同妓院醜聞。[10] 面對這類來勢洶洶的批評,王爾德特意修改原文,改出一個篇幅更長、明顯「低調」的版本,由沃德·洛克公司在1891年4月出版。這就是該小說傳世的標準版本。儘管如此,《利平科特》上的原始版本,依然在兩起訴訟裏被用作對王爾德不利的呈堂證供,試圖證明他有犯「某種傾向」的罪行。在很多人看來,作為藝術家的奧斯卡·王爾德——包括他浮華的公眾形象、隱密的私人生活——和他的小說(包括兩個差別巨大的版本)及表裏不一的主人公,從一開始就彼此映照、你中有我。

脚注

撰稿人:格雷格·布澤雷爾(Greg Buzwell )

文章內容可通過「共享创意」版權許可(Creative Commons License)傳播使用