塞繆爾·泰勒·柯勒律治的《老舟子詠》

出版日期: 1798 文学时期: 浪漫主義時期 类型: 浪漫主義詩歌

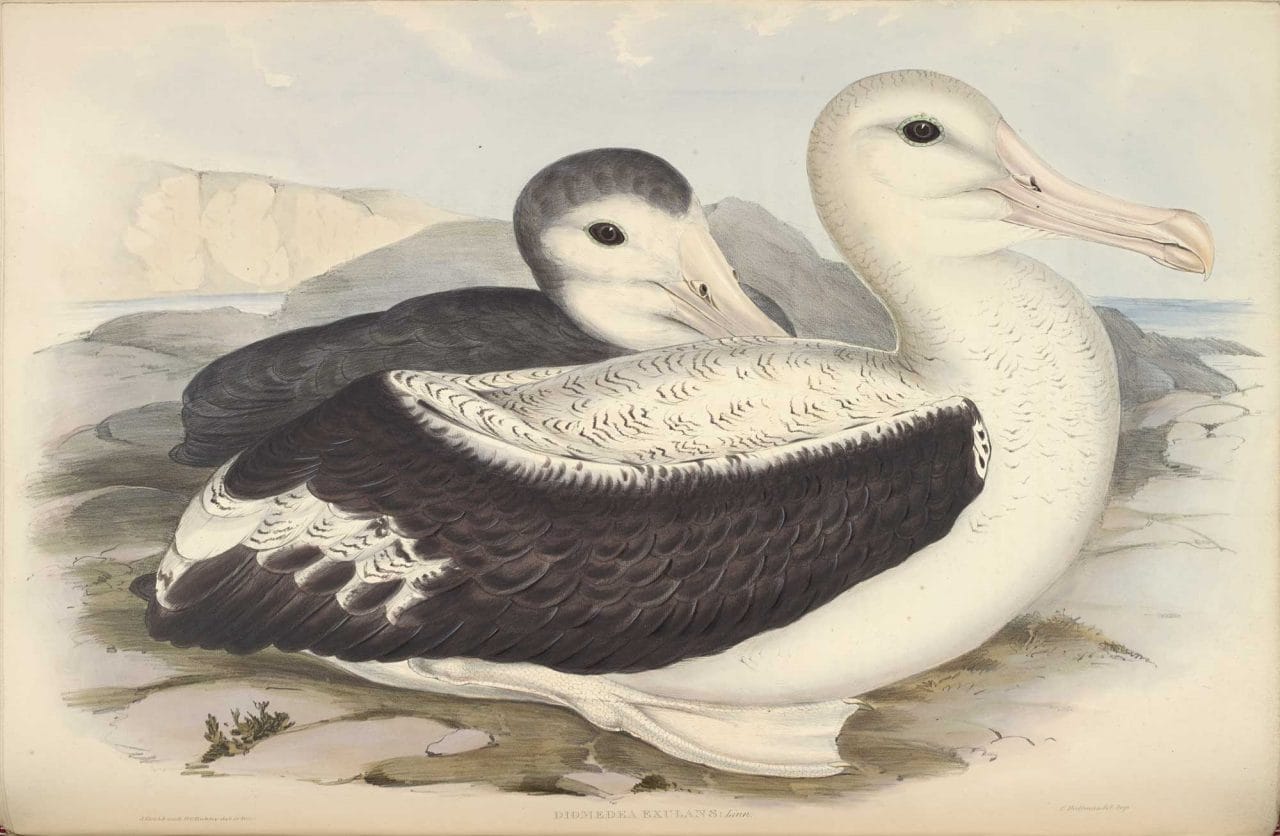

塞繆爾·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)超自然主題的實驗式詩歌(The Rime of the Ancient Mariner)創作,最早發表於《抒情歌謠集》(Lyrical Ballads,1798),這是他和威廉·華茲華斯(William Wordsworth)合作創作的詩歌集。詩中,一名老水手講述他的經歷——他的船受困於南大洋的冰海,在脫困後,水手把一隻信天翁視為救星;可老水手卻一箭把這隻鳥射殺,厄運隨之降臨。船員責備他,把死鳥掛在他脖頸。悔痛交加中,老水手逐漸感受到自然的靈光,也因此獲得慰藉,可依然不斷向別人敘說自己的駭人經歷。評論家不斷嘗試解讀詩中的隱喻,但始終無法取得統一的定論。

《老舟子詠》的源由

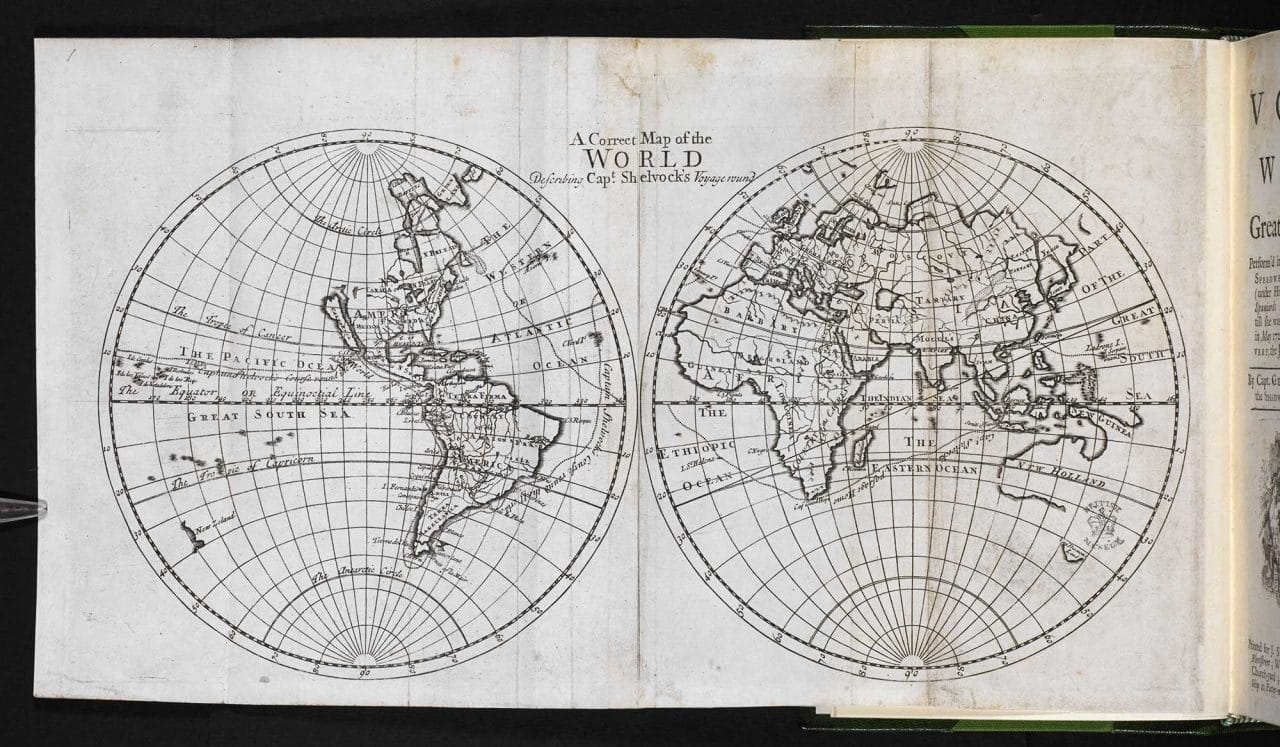

柯勒律治《老舟子詠》的核心情節——殺死信天翁——自威廉·華茲華斯的提議,他在不久之前讀過喬治·舍沃克(George Shelvocke)的自傳體小說《經南大洋航路環遊世界》(Voyage Round the World by way of the Great South Sea,1726)。1719年10月1日,在一次半是授權、半是違法的海盜劫掠中,舍沃克乘快速號在南大洋上航行,一隻黑色信天翁一路跟隨,被陰鬱的副船長西蒙·哈特利射殺。很多種類的信天翁長著黑色羽毛,所以這隻海鳥並不罕有。西蒙·哈特利覺得這隻鳥帶來了壞天氣,而舍沃克和其他船員都把它看作「同伴,讓我們多多少少遺忘自身,遠離世界、身處不毛之地的現狀」。

這片海域在火地群島(Tierra del Fuego)以南,比南美洲最南端更偏遠,確實是冰寒而危機四伏,還有個水手因雙手失去知覺而墜海身亡。在柯勒律治筆下,信天翁被射殺的方位離赤道要近得多。

柯勒律治的詩還包含其他元素,如聖經中的該隱、一生為贖罪流浪的流浪猶太人傳說(湯瑪斯·珀西(Thomas Percy)編集的《英詩輯古》(Reliques)中收錄了一篇相關歌謠),還有飛翔的荷蘭人——因犯下了不可名狀的罪行,這艘幽靈船被詛咒在海上永遠航行。

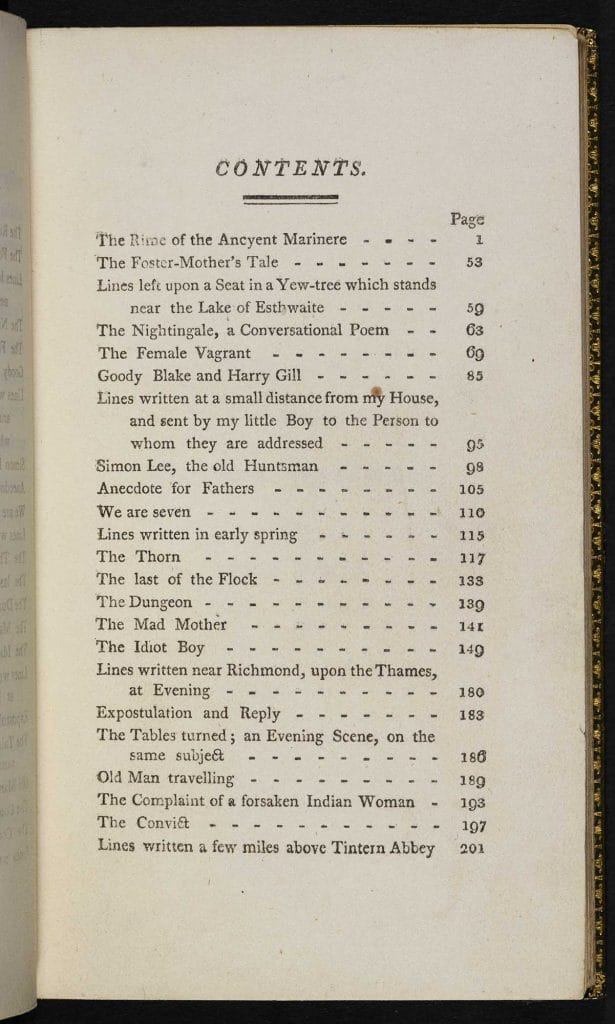

《抒情歌謠集》

《老舟子詠》首次發表於《抒情歌謠集》,這是柯勒律治和華茲華斯共同經營的文學冒險。按兩人最初的設想,此文集分兩卷,第一卷含兩部戲劇:華茲華斯的《邊境的人》(The Borderers)和柯勒律治的《奧索留》(Osorio),但計劃有變,最終成冊以匿名發表,以詩作《老舟子詠》開篇。在序言中,華茲華斯坦言此詩的創作「公然模仿古代詩人的風格和精神」。詩歌題為“The Rime of the Ancyent Marinere”,共分七部。

這篇詩歌和《抒情歌謠集》中的其他作品截然不同,難以被讀者理解。柯勒律治使用古詞和古拼寫,經常倒置詞彙,這樣做顯然是為了追求韻律:

水手們一個個拉繩牽纜,

對我視而不見;

視我輕如鴻毛——

眼中沒有我。

The Marineres all ‘gan pull the ropes,

But look at me they n’old;

Thought I, I am as thin as air –

They cannot me behold.

最早的評論認為其形式和內容都讓人困惑,「更顯德國詩人的輕狂,而非我大英古歌謠的簡潔」——《析文》(Analytical Review)於1798年12月刊的一名評論者如此寫道。當時,英國老歌謠重獲世人關注,但這首詩卻顯得特別乖張。英國詩人羅伯特·騷賽(Robert Southey)有過著名的評價,「我們對故事理解不足,無法分析」(《批評》(Critical Review),寫於1798年10月)。

次年,華茲華斯致信出版方,表示他覺得《老舟子詠》的收錄對《抒情歌謠集》有不好的影響,建議在第二版中將其刪除。

因此在第二版中,此詩從開篇位置移到第一卷倒數第二篇。

《老舟子詠》第一至廿八詩行;朗誦者:邁克爾·希恩;音頻由 Naxos Audiobooks 提供。

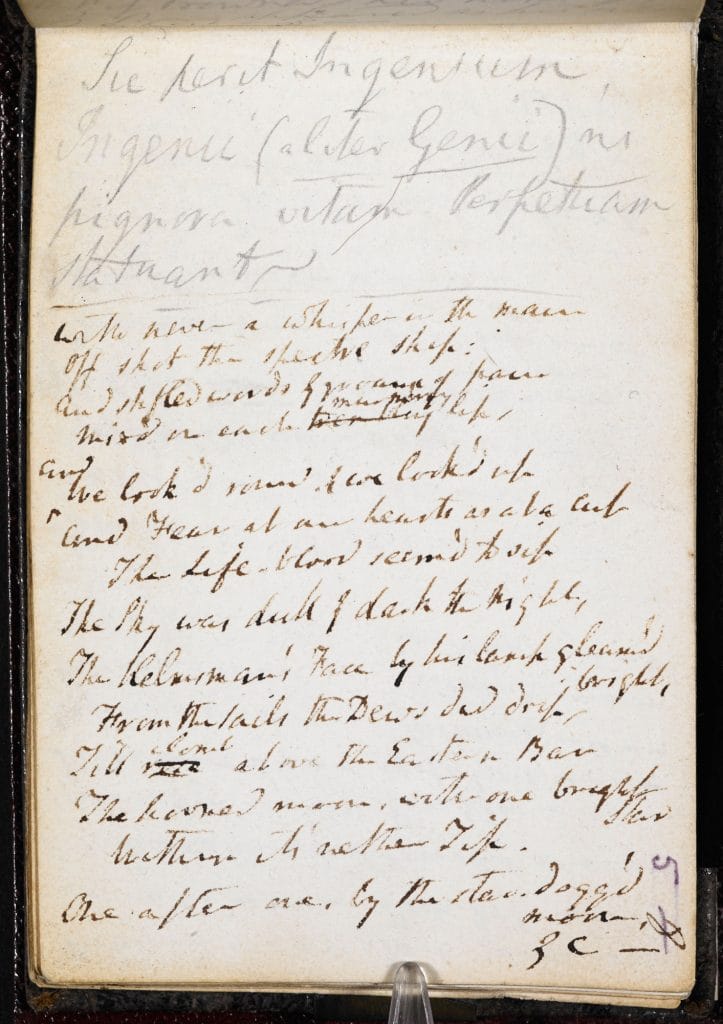

《老舟子詠》的修訂

《老舟子詠》是柯勒律治唯一一首對其持之以恆地修改的詩歌,修訂工作一直持續到臨近去世,也確有改善之效。面對認為該詩用詞擬古不化、整體難以解讀的廣泛意見,柯勒律治修改四十來處拼寫和用詞,使之更貼近當代,又刪掉四十六行原詩文並添加七行新詩文。第五和第六部改動最大,對「我聽見咆哮的風聲」(And soon I heard a roaring wind)至「死者們哼出聲來」(The dead men gave a groan)的詩段改善尤為仔細,這段詩文原屬於1817年版本中的309-30行。

夢境和想像

柯勒律治不僅是詩人,無韻文和議論文的造詣同樣出色。他在1817年出版的自傳《文學生涯》(Biographia Literaria)就是例證。

在《文學生涯》的一個著名的橋段中,柯勒律治提出一套創作理論(英文原著第95-96頁)。他把想像分成一級和二級,第一級想像是所有人共有的,供我們察覺和認知世界。這是一種富有創造性的功能,因此而重覆著具有神聖意義的創作行為。第二級想像讓個體超越第一級想像,不僅能察覺關聯,更能創造關聯,也是催生詩歌和其他藝術的創造動力。

《文學生涯》中首次出現「暫時信以為真」(suspension of disbelief )這一個表述。提到他對《抒情歌謠集》的貢獻時,柯勒律治稱,雖然他筆下的人物都是「超自然的,至少也是浪漫主義的」,但他努力給這些人物形象一種「人的性情和真實的表象」,讓讀者「情願暫時信以為真……從而形成詩化信仰。」

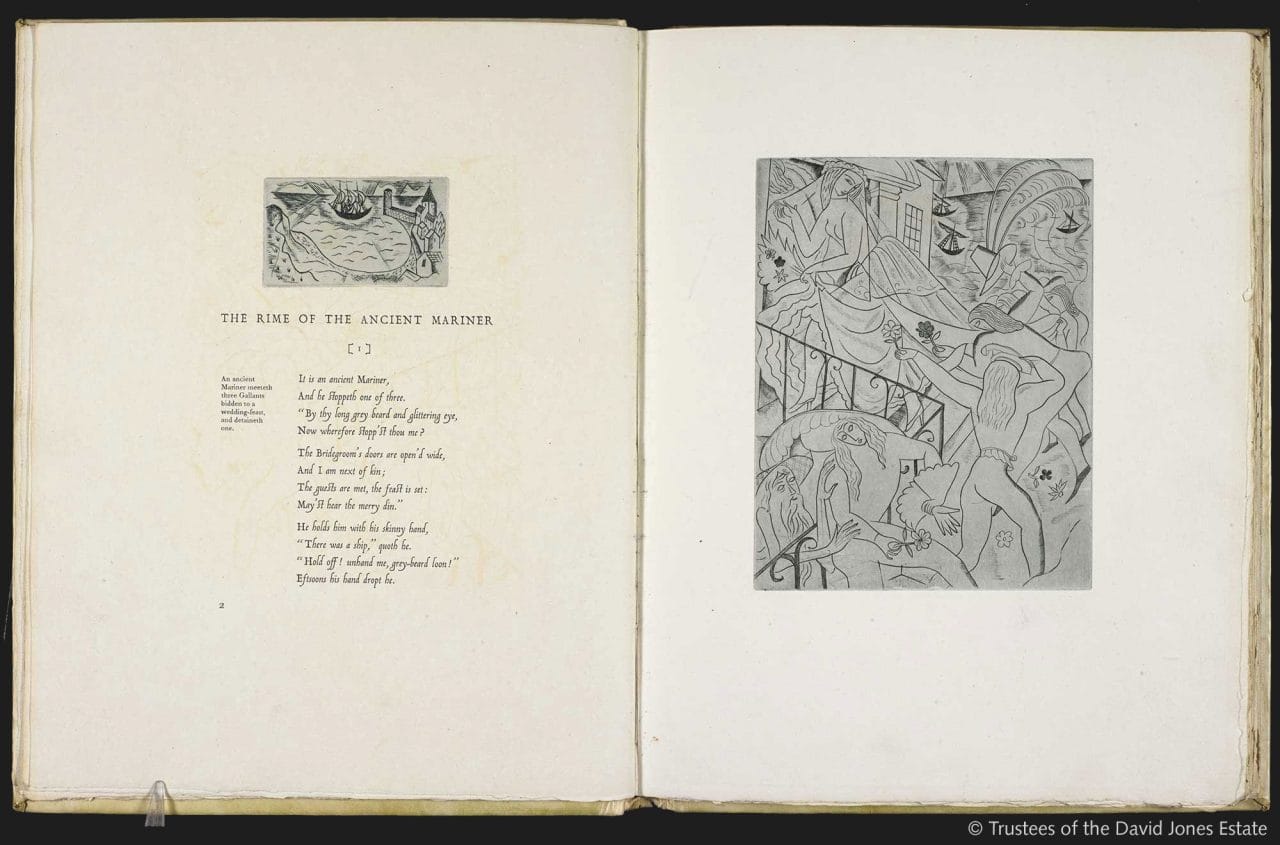

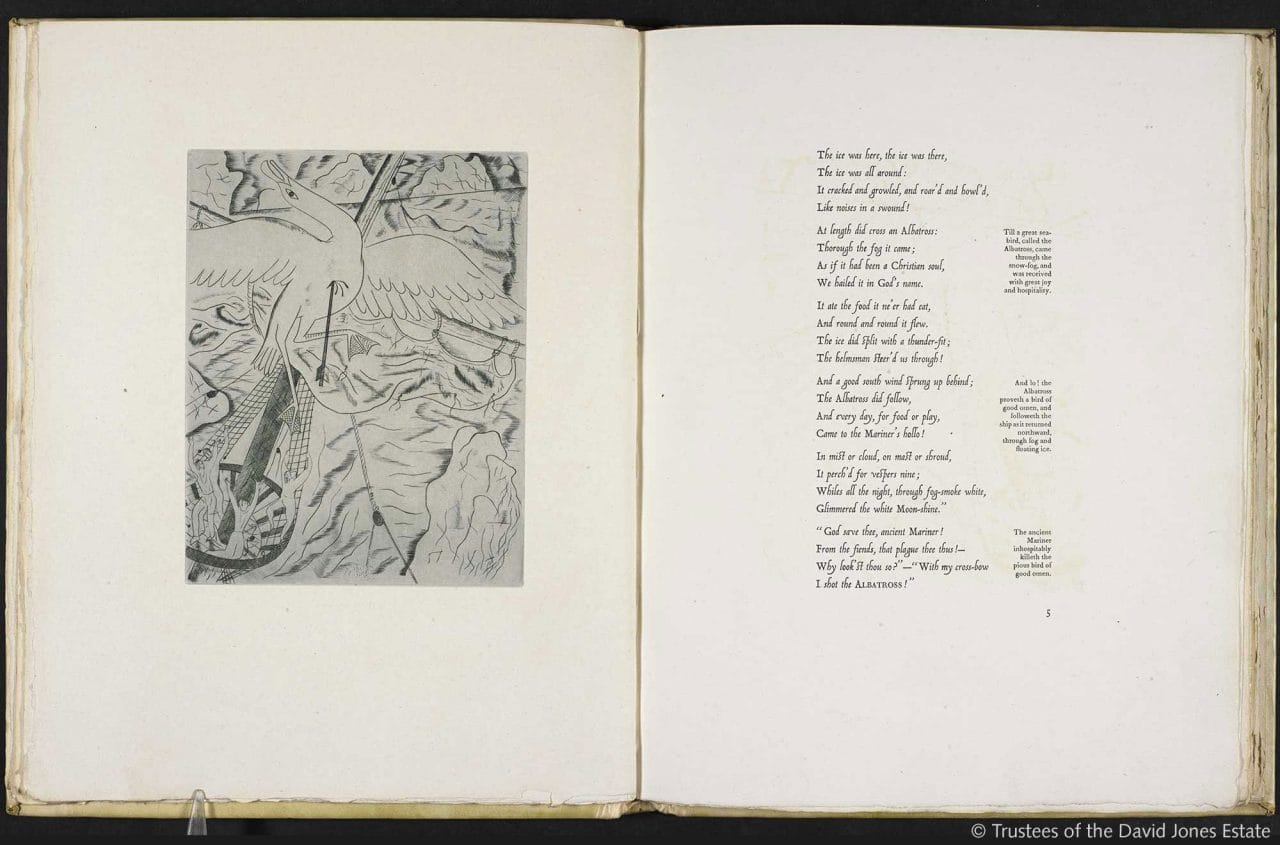

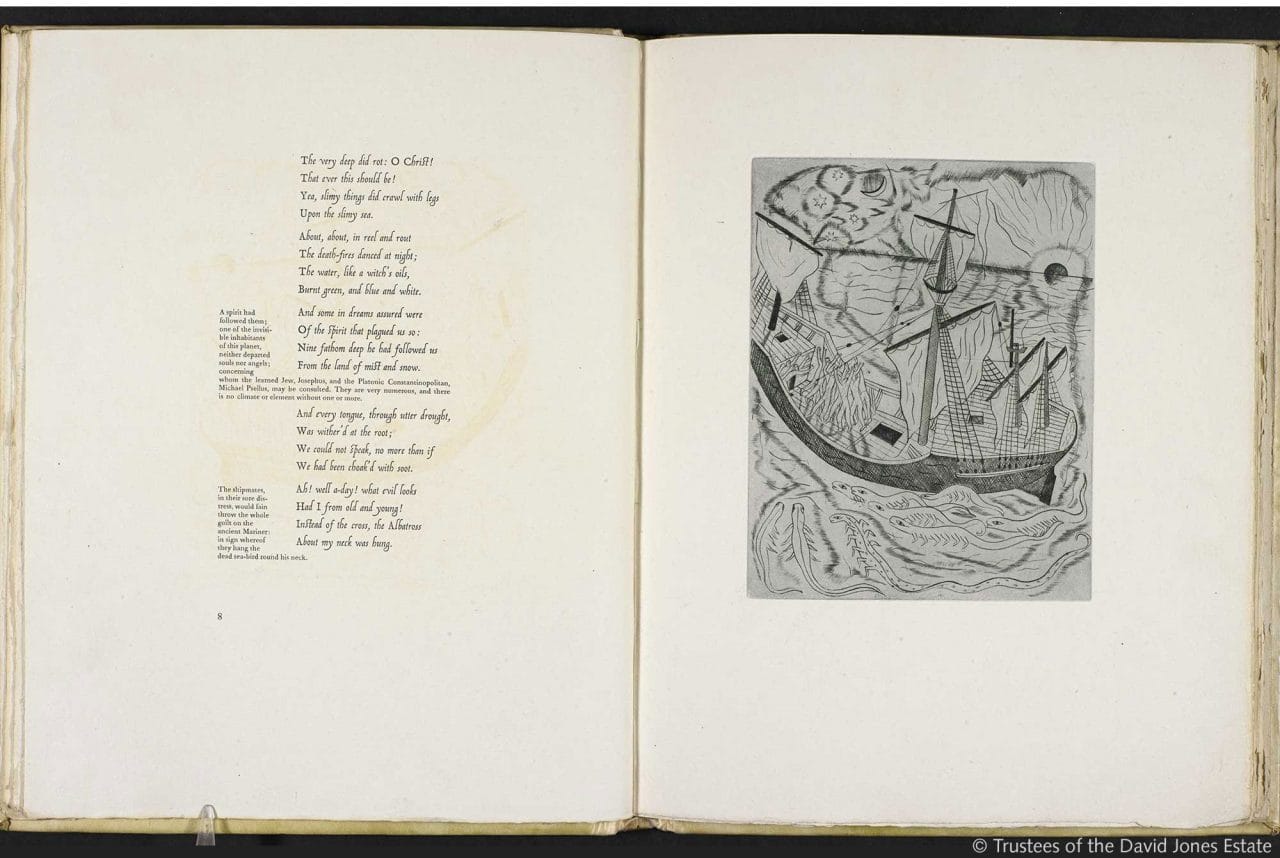

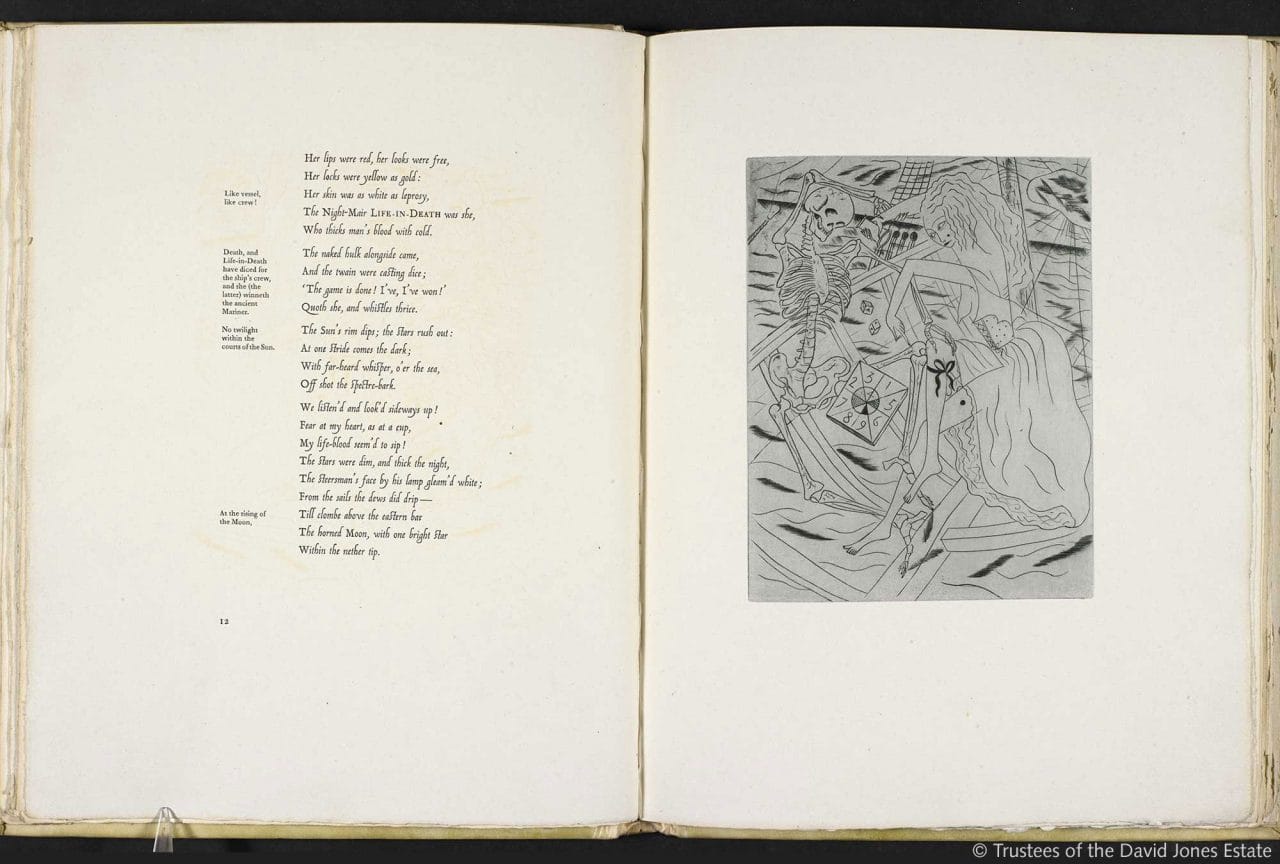

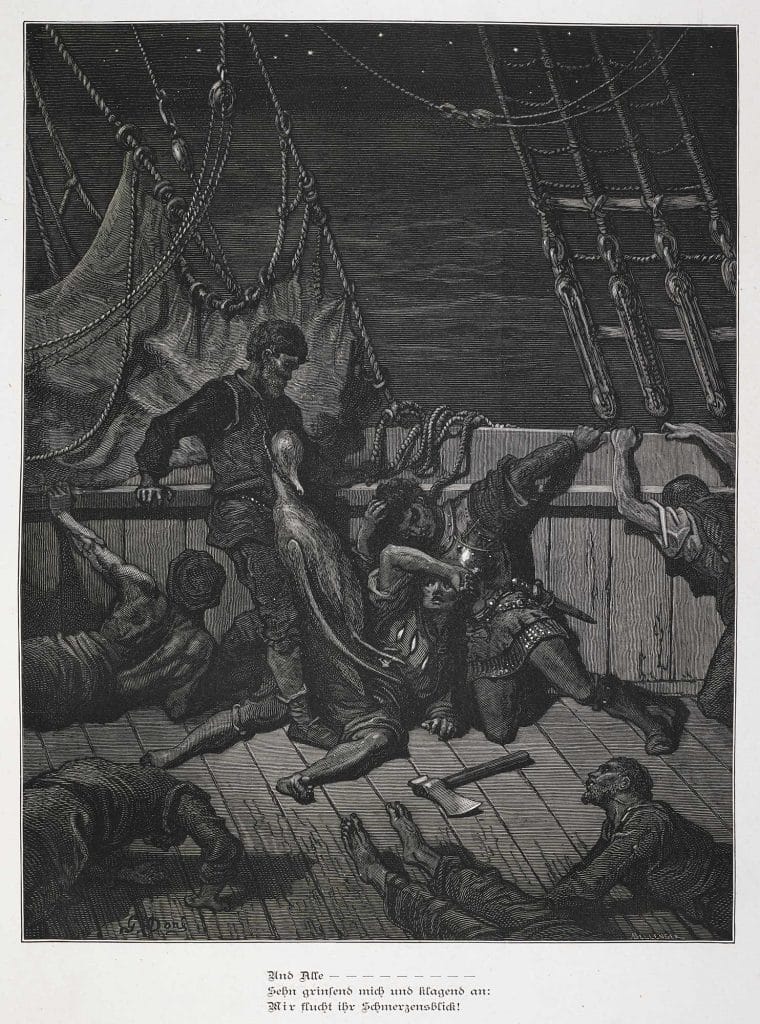

柯勒律治經常把詩歌與夢境聯繫在一起,堅稱想像在夢境和詩歌中同樣活躍,他有時會借助鴉片來營造夢境。一開始,柯勒律治為治病而食用鴉片,後來在一邊想戒除鴉片、一邊又依賴鴉片緩解病症的困境中掙扎多年。他作過很多紛擾不寧的夢,又把夢和身體狀況聯繫到一起,從而構成生理/夢境/詩歌的三角模式。夢中的念頭很容易「化作圖景和可感知的印象」。[1] 既然柯勒律治對幻象如此熱衷,《老舟子詠》的強烈視覺意境便是自然的結果,這種意境也激起一些傑出插畫家的創作慾望。戴維·琼斯(1895-1974)為1929年版本創作了一套銅板畫,其中含有明顯的基督教象徵元素——如婚禮場景中的牧師和他的香爐,但也有強烈的凱爾特風格,從美而素雅的人物中得以體現。